地理の教科書はどういう構成で書かれているのか?

地理という教科は、「人の暮らし」と「その場所(=フィールド)」との関係を考えることを目的としている。

では、地理の教科書はどのような構成で書かれているのか?

多くの中学校・高校の地理の教科書は、次の3つのステップで内容が展開されている。

地理の教科書の構成

① フィールド(場所の条件)についての概論【系統地理】

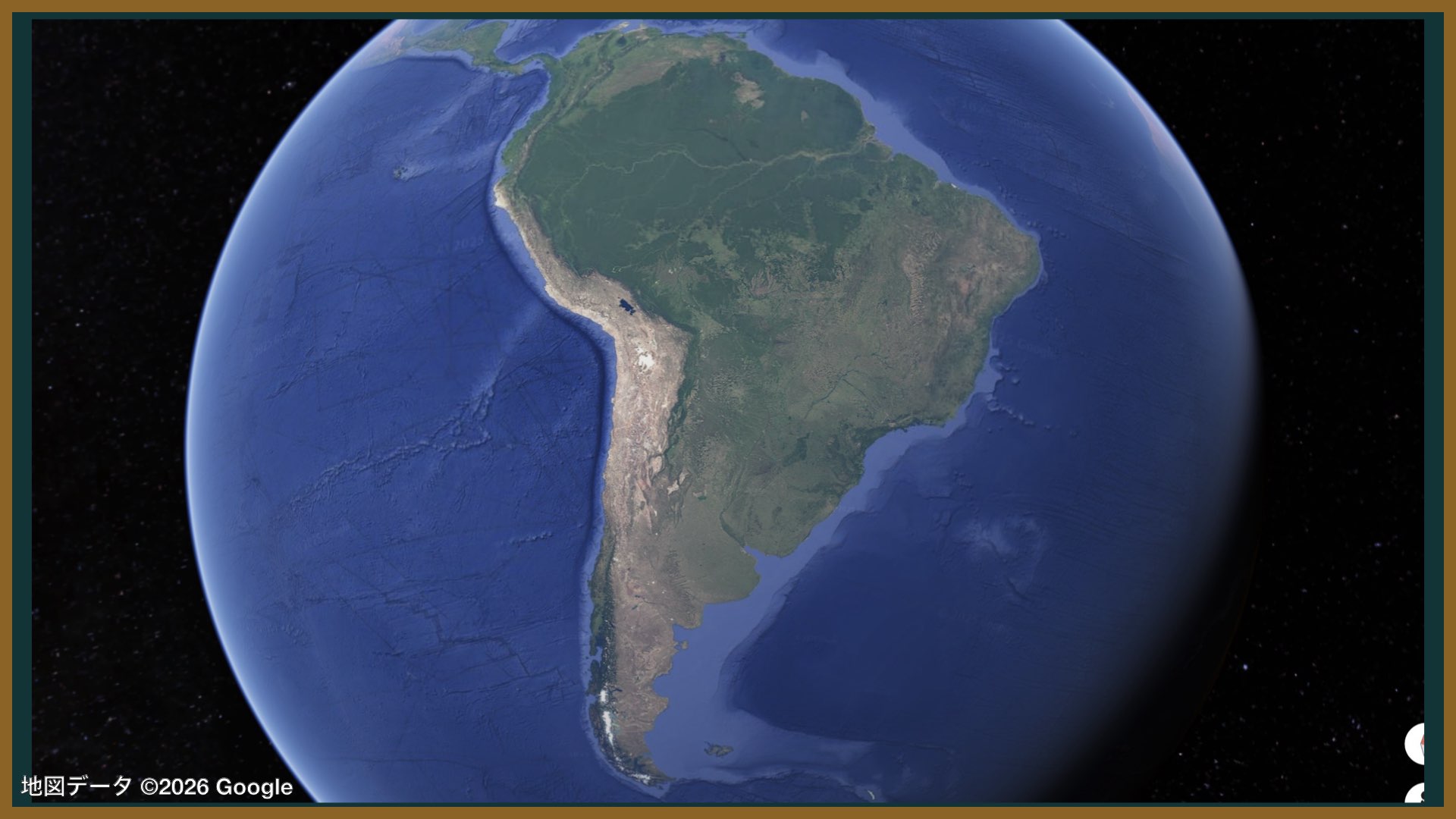

最初に扱われるのは、「人間の活動が行われる場所がどのような特徴を持っているのか」という地球環境の側面。

たとえば:

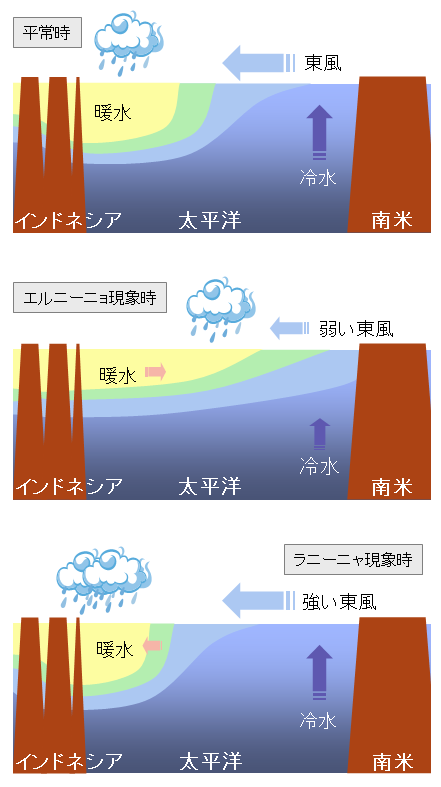

- 地形や気候の分布(山地・平野・砂漠など)

- 気温や降水量の地域差

- 自然環境の多様性

こうしたフィールドの知識は、人間の活動を理解する前提として重要。

なぜなら、農業、居住、建築、交通など、人の営みは必ず自然条件に影響を受けるから。

② 人間の活動に関する概論【系統地理】

次に、「それぞれの自然条件のもとで、人間がどのように暮らし、働いているのか」が取り上げられる。

- 農業の形態や発展の仕方

- 工業やサービス業などの産業の分布

- 交通・都市・人口の集中や分散

- 自然と共生する工夫や課題

このように、「自然環境」と「人間活動」を対応させながら地理的な思考を深めていく。

③ 地域ごとの学習【地誌】

最後に、「地球上のさまざまな地域を総合的にとらえる学習」へと進む。

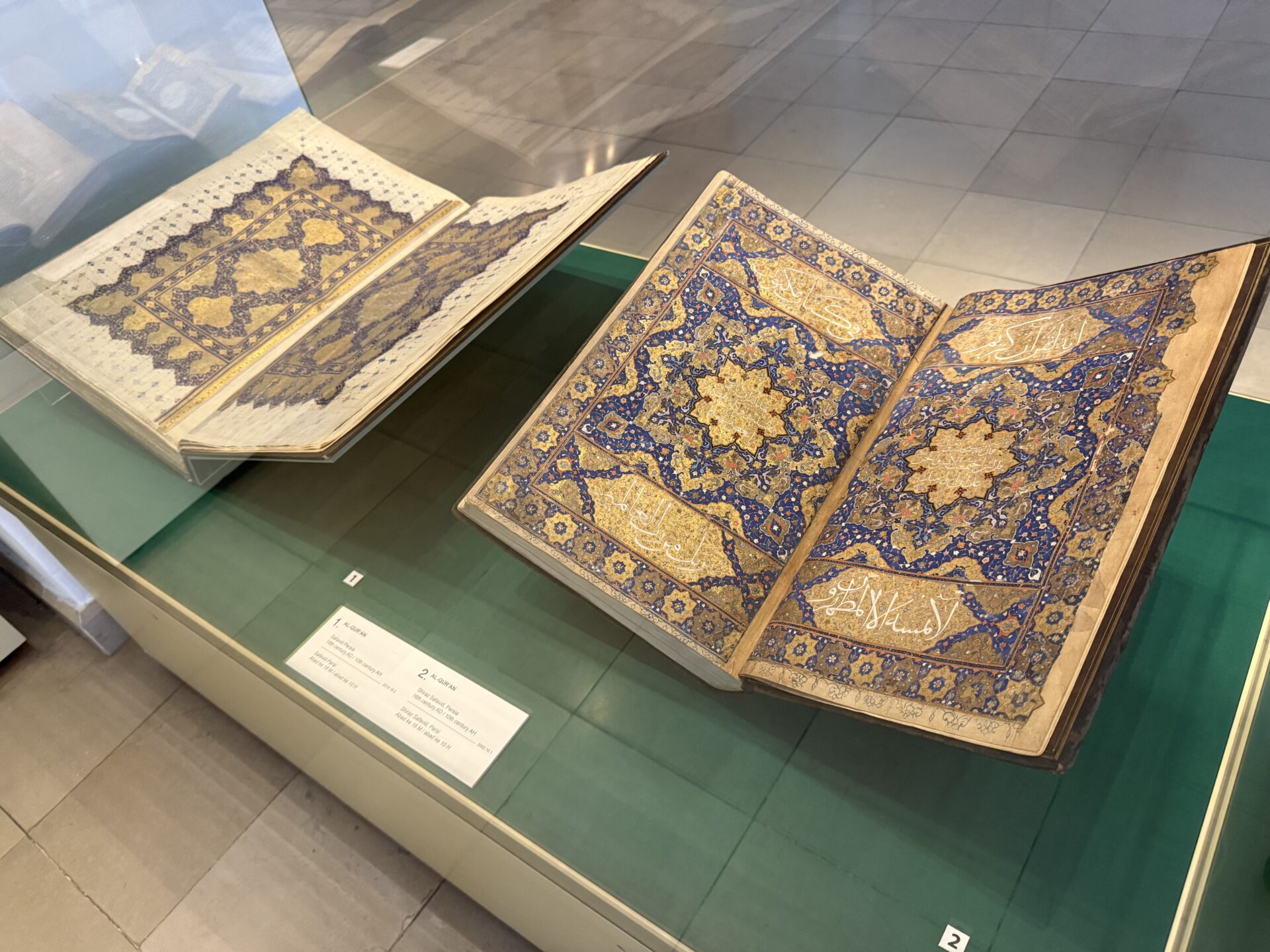

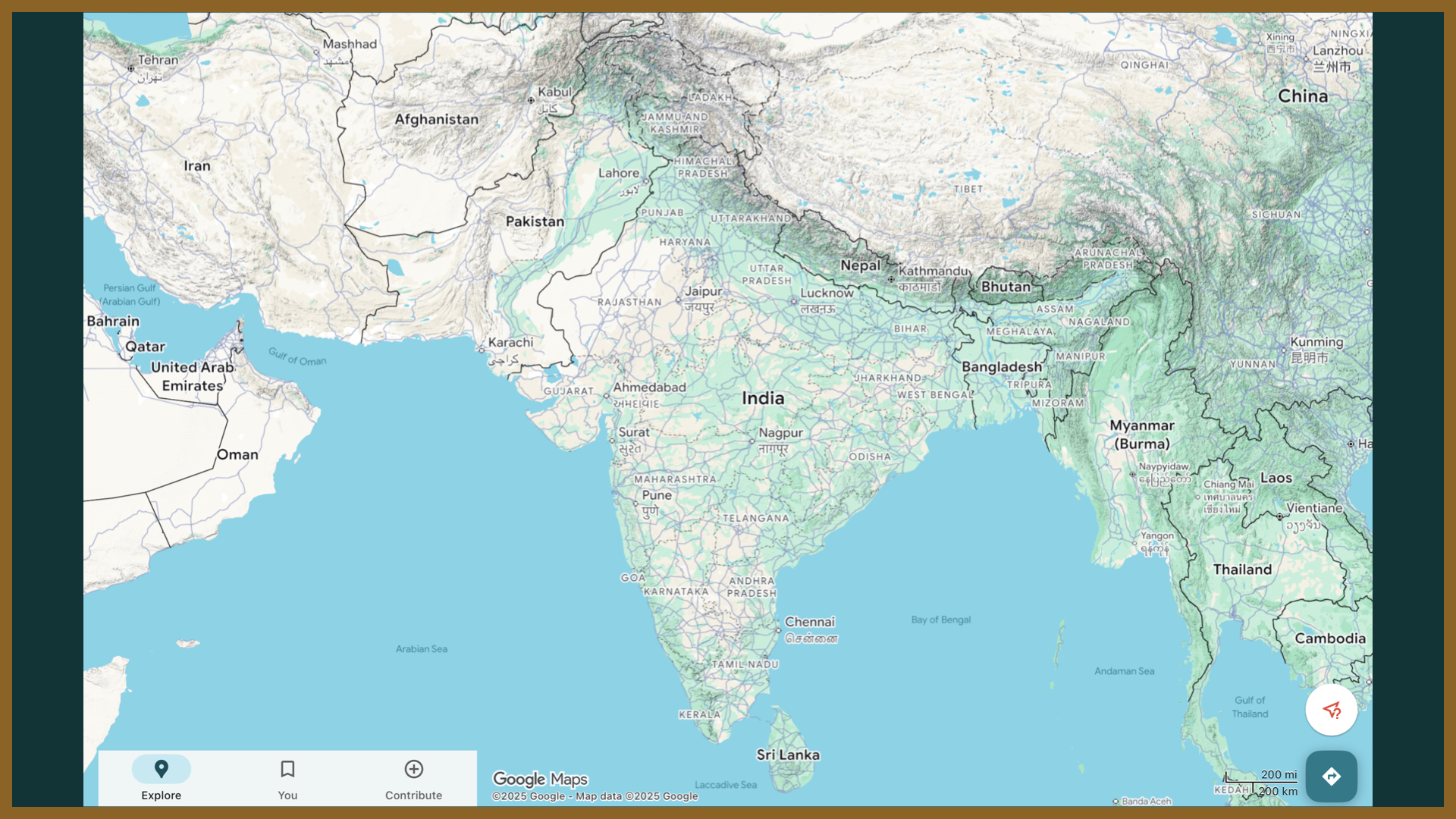

たとえばアジア州の学習では、最初にその地域の地形・気候などのフィールドについて整理し、その後に人々の暮らし・産業・歴史的背景などを重ねて学ぶ。

この「地域のフィールドと人間の暮らしの関係性を深掘りする学習」が、「地誌」と呼ばれる部分。

まとめ

多くの地理の教科書は以下の順番で構成されている。

① フィールド(自然環境)

↓

② 人間の活動

↓

③ 地域別の総合的な学習

・・・と、ここまでが教科書構成としての「王道の流れ」だけど、

実はこれが中学生や高校生にとって「地理つまらん!」って感じられる要因になっていると思う。

「まず地形から!」という流れは理にかなっているが、抽象的な自然条件から入るため、生徒にはピンとこないことが多い。

実際、地理嫌いになる生徒は、最初の地形・気候パート「覚えること多いな・・・」ってつまずくケースが多いように思う。

個人的には、アジア州の学習などの具体的な地域の勉強から入った方が興味を持ちやすいんじゃない?って思っている。「地誌から入って、あとで系統地理につなげる」っていう構成。

中高生向けサイト:社会科マガジン

中高生向けページ:地理の学習の流れをわかりやすく:地理はなぜ「地形」から始まるのか?