東南アジアの農業をわかりやすく:なぜプランテーションが盛んなのか?

東南アジアは稲作が盛んである。しかし、コメだけを作っているわけではない。

東南アジアは世界の食卓や日用品を支える多彩な農産物の生産地でもある。

世界を支える東南アジアの農産物

東南アジアは、世界でも有数の農産物の供給地である。特に稲作は、この地域の農業の代表格。

しかし、国内で主食として大量に消費されるコメとは異なり、国際市場で高い取引価値を持つ農産物も豊富に生産している。

例えば・・・

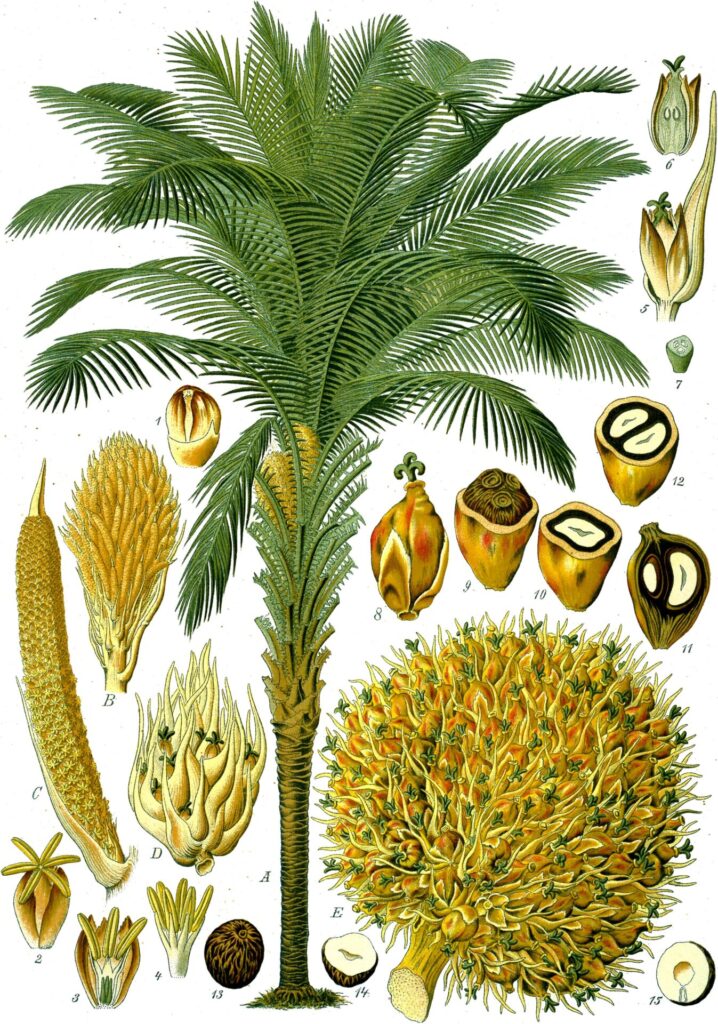

パーム油(アブラヤシ)

スナック菓子や化粧品の成分表示に「植物油脂」と書かれている。これは多くの場合「パーム油」のことを指す。

パーム油はアブラヤシというヤシ科の植物から採れる植物油。他の植物に比べて、単位面積あたりから得られる油脂の量が極めて多いため、非常に重宝されている。食品だけでなく化粧品や洗剤など用途は幅広く、世界中で需要が高い。

この植物油のもとになるアブラヤシの主な生産地が、東南アジアである。

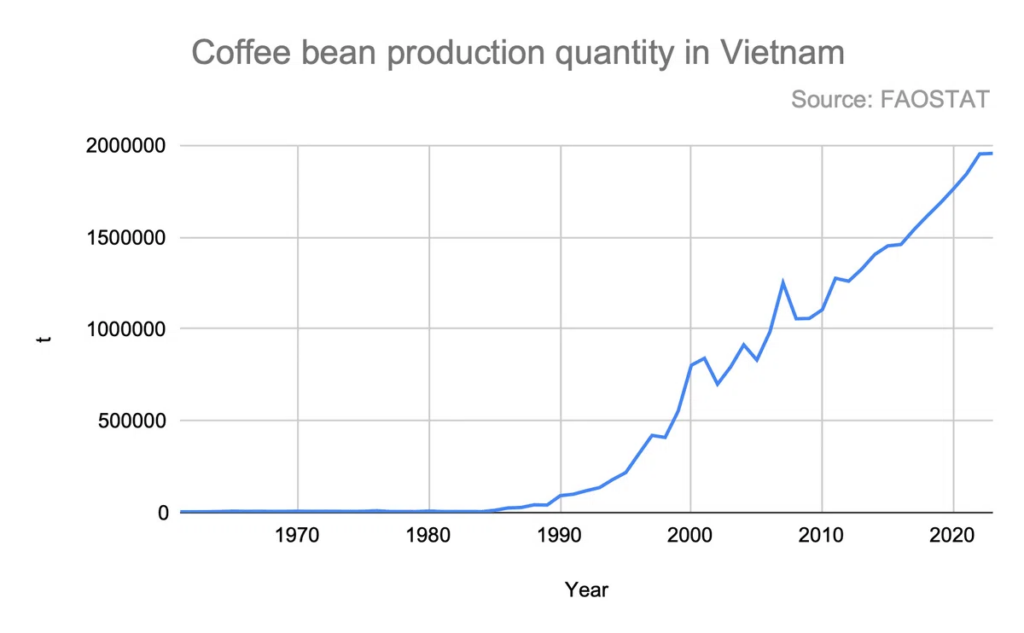

コーヒー豆

スーパーの安いコーヒー飲料や缶コーヒーの成分表示を見ると、コーヒー豆の生産国に「ベトナム」と書かれているものが多い。

ベトナムは世界のコーヒー豆生産量で上位に入る国の一つである。実際にベトナム現地に行くと、カフェ文化がしっかり根づいているのがわかる。

ベトナムのカフェでは、フィン(Phin)と呼ばれる専用の金属製フィルターでゆっくりとコーヒーを淹れるのが定番。カップの底に見える白いのは練乳(コンデンスミルク)。これぞベトナムスタイル。

同じく東南アジアのシンガポールでも、砂糖や練乳をたっぷり入れた甘いコーヒー「コピ」が人気。マレーシアやジャカルタでも、こうした甘ーーーいコーヒーの飲み方が一般的である。

このように、東南アジアでは日本や欧米とは異なるコーヒーの楽しみ方が広まっている。

ちなみに、東南アジアにはスターバックスもあるが、スタバは高級カフェとしての位置づけ。スタバのコーヒー豆は世界共通のラインナップで、ベトナム産のコーヒー豆はほとんど使われていない。一方、インドネシアのスマトラ産の豆はよく見かける。

バナナ

スーパーで売られているバナナの生産国表示を見ると、フィリピン産が多いのに気づく。

フィリピンは世界でも有数のバナナ生産国で、日本が輸入するバナナの大部分はフィリピン産。日本だけでなく、中国や韓国、中東諸国にも輸出されている。

距離の関係で少量ながら、冷蔵・輸送技術の進歩によりアメリカやヨーロッパへもバナナは出荷されている。

東南アジアの農業は世界を支えている

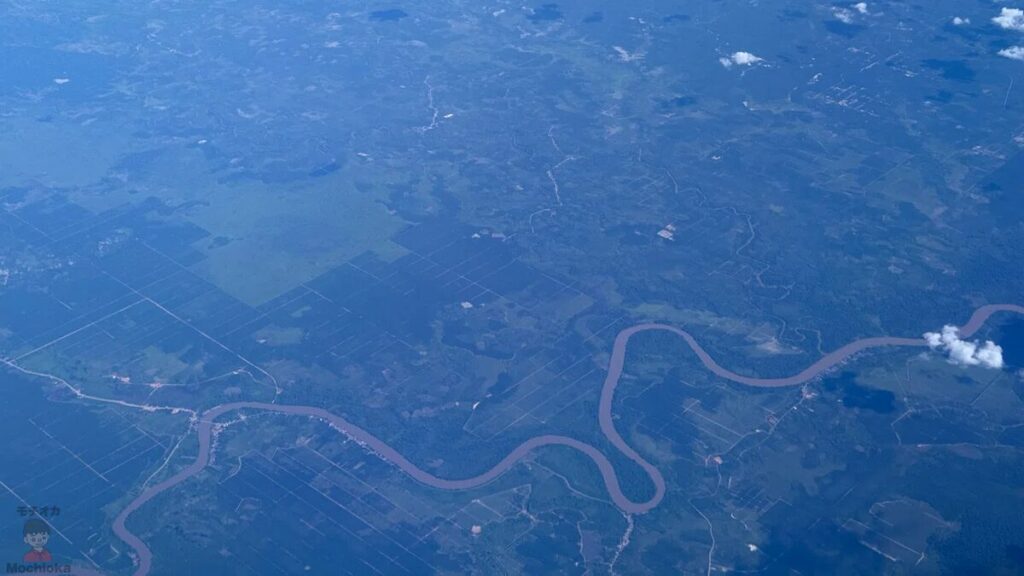

先ほど紹介したような国際的に高い取引価値を持つ作物は大規模な農園で栽培されている。こうした熱帯地域に広がる大規模農園や、その栽培方法のことをプランテーションと呼ぶ。

東南アジアは、アブラヤシやコーヒー豆、バナナなどのプランテーション農業の主要な場所であり、世界にとってなくてはならない存在。世界中の人々の生活は、東南アジアのプランテーション農業に大きく支えられていると言っても過言ではない。

では、なぜ東南アジアでプランテーション農業が盛んになっているのだろうか?

東南アジアでプランテーションが盛んな理由

自然環境の強み

東南アジアは赤道付近に位置し、年間を通じて気温が高い。また、季節風(モンスーン)の影響で乾季がある地域があるものの、全体的に降水量が多い。

この気候のおかげで、バナナやココナツ、ゴムなど、熱帯地域でしか育たない作物がよく育つ。

また、一部の地域には火山活動によって形成された肥沃な土壌が広がり、農業に適した環境となっている。

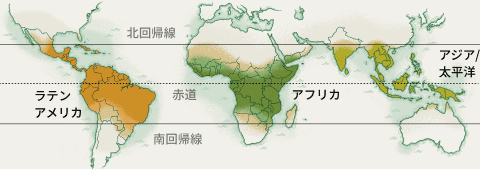

コーヒー豆の原料となるコーヒーノキは、「コーヒーベルト」と呼ばれる特定のエリア(赤道を挟んで北緯25度から南緯25度までの一帯)で栽培される。スタバに行くと壁に世界地図が描かれていることがあるが、これはコーヒーベルトの地図。

歴史的な強み(過去からの蓄積)

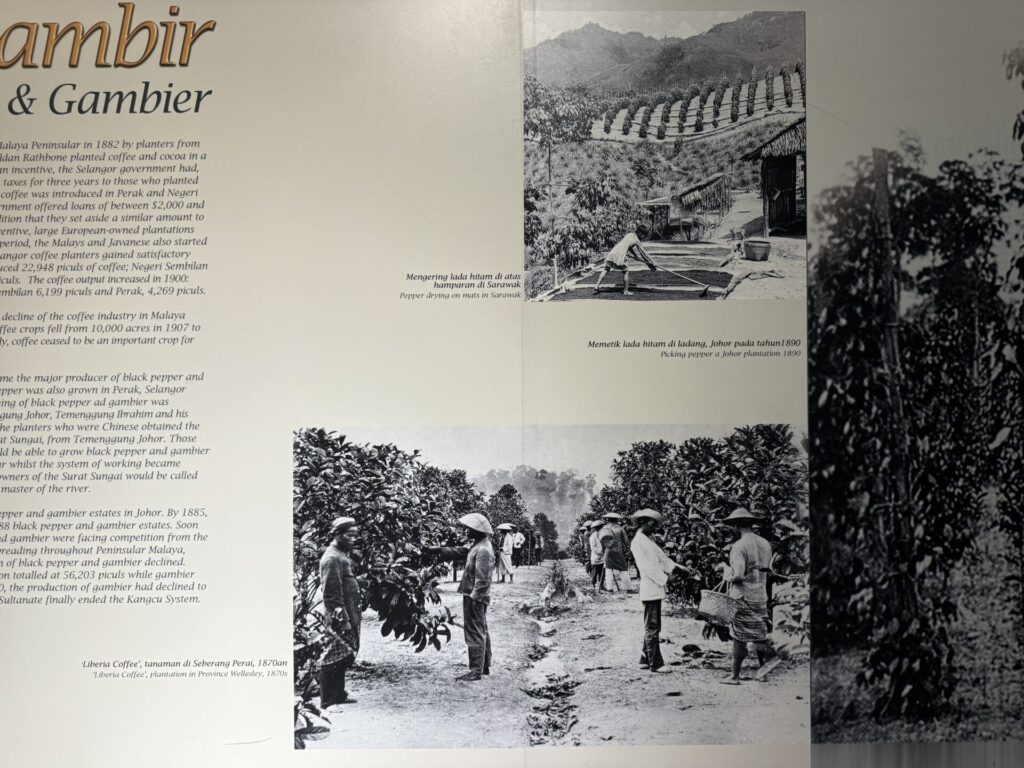

東南アジアのプランテーション農業は、19世紀から20世紀にかけての植民地支配と深く結びついている。

当時、オランダ、イギリス、フランスなどのヨーロッパ列強は、コーヒーや砂糖、ゴムなど輸出用の農産物の大規模栽培を導入し、港や鉄道などのインフラ整備を進めた。

このプランテーション農業は「植民地時代の遺産」とも言えるが、独立直後の国々は工業基盤が未発達で外貨を稼ぐ手段が限られていたため、各国でプランテーション農業が外貨獲得の重要な手段として引き続き活用されたケースが多い。

| マレーシア | 英国植民地時代のゴム園が基盤 → 戦後はアブラヤシに転換 |

| インドネシア | オランダ時代のコーヒー・サトウキビ・ゴム園が存続 → 1960年代後半以降にアブラヤシの栽培が急拡大 |

| フィリピン | 米国系企業によるバナナ・パイナップル輸出農園がミンダナオ島などに集中 → 現在も世界有数のバナナ輸出国 |

人材の強み

アブラヤシの栽培、コーヒー豆の収穫や選別、バナナの生産は、多くの人手を必要とする労働集約型の産業である。

- アブラヤシ

-

果実の収穫は機械化が難しく、手作業が欠かせない

- コーヒー豆

-

実の収穫や豆の選別は機械では難しい。

コーヒー豆は主に「アラビカ種」と「ロブスタ種」に分かれる。アラビカ種は香りに優れ、価格が高く、スターバックスなどの高級カフェで提供される。

一方、ロブスタ種はアラビカ種に比べて価格が安い。だからこそ、東南アジアではロブスタ種のコーヒーが一般的である。ロブスタ種は苦味が強く、そのままだと飲みにくい。そのため、練乳などを加えて甘くして飲まれることが多い。

ロブスタ種のコーヒー豆は価格が安いので、利益を確保するには生産コストを抑える必要がある。低賃金労働力が豊富な東南アジアはロブスタ種の生産に適した地域なのである。

- バナナ

-

バナナの皮は柔らかく衝撃に弱いため、大型機械による一括収穫が難しい。また、高さ2〜3メートルほどの茎から、30〜50キロもの大きな房を切り落とす作業は機械には難しい。

見た目や大きさ、熟度の選別も目視で行うため、多くの人手が必要。

東南アジアは人口が多く、賃金も比較的安いため、こうした労働集約型農業に適している。

また、周辺国も人口が多く、出稼ぎ労働者を受け入れやすいことも、この地域の農業を支える大きな要素となっている。

技術の導入(緑の革命)

東南アジアの稲作は、機械化や高収量品種の導入によって生産性が大きく向上した。

同じ面積の農地からより多くの米を収穫できるようになった結果、「すべての農地を米作に使わなくてもよい」という余裕が生まれ、土地や労働力を他の高付加価値な商品作物の生産に振り向けられるようになった。

東南アジアの農業の未来

問題点

環境破壊

東南アジアでは、アブラヤシ農園を拡大するために、熱帯林が大規模に伐採されている。この森林破壊は生態系のバランスを崩し、気候変動にも悪影響を及ぼす深刻な問題である。

労働力

かつてアブラヤシ農園で働いていたインド人やマレー人は農村を離れ、現在はインドネシア人やバングラデシュ人などの外国人労働者に頼る構造になっている。

しかし、農園労働者の人権問題も指摘されており、労働環境の改善が急務となっている。

生産性を向上できるか?

生活水準の向上により、コーヒー豆をはじめとした農産物の需要は今後さらに高まると予想される。

一方で、賃金の上昇によって生産コストも増加するため、より効率的で持続可能な生産体制の確立が求められている。

参考文献

鳥居高(2023). 『マレーシアを知るための58章』. 明石書店.

川島博之(2023). 『歴史と人口から読み解く東南アジア』. 扶桑社.

岩崎育夫(2013). 『物語 シンガポールの歴史 エリート開発主義国家の200年』. 中央公論新社.