東南アジアの稲作をわかりやすく:なぜ稲作が盛んなのか?

東南アジアを訪れると、屋台やレストランで必ず目にするのが米料理。

なぜ東南アジアでは、米が生活の中心にあるのだろうか?

東南アジアの人々は何を食べている?

シンガポール

シンガポールといえばチキンライス。国内のいたるところにある屋台(ホーカー)の定番メニュー。

マレーシア

マレーシアの国民食はナシレマ。

インドネシア

インドネシアといえばナシゴレン。

ベトナム

ベトナムの国民食フォー。

米は粒で食べるだけでなく、麺に加工してもよく食べられる。

タイ

タイでも米粉の麺料理は有名で、例えばパッタイという料理がある。

東南アジアの主食はコメ!

このように、東南アジアの食卓には米料理があふれている。

粒のままでも、麺に加工しても、米は地域の食文化の中心。東南アジアの主食は「米」である。

東南アジアは稲作が盛ん

東南アジアで米料理が多いのは、そもそもこの地域が世界でも有数の稲作地帯だからである。

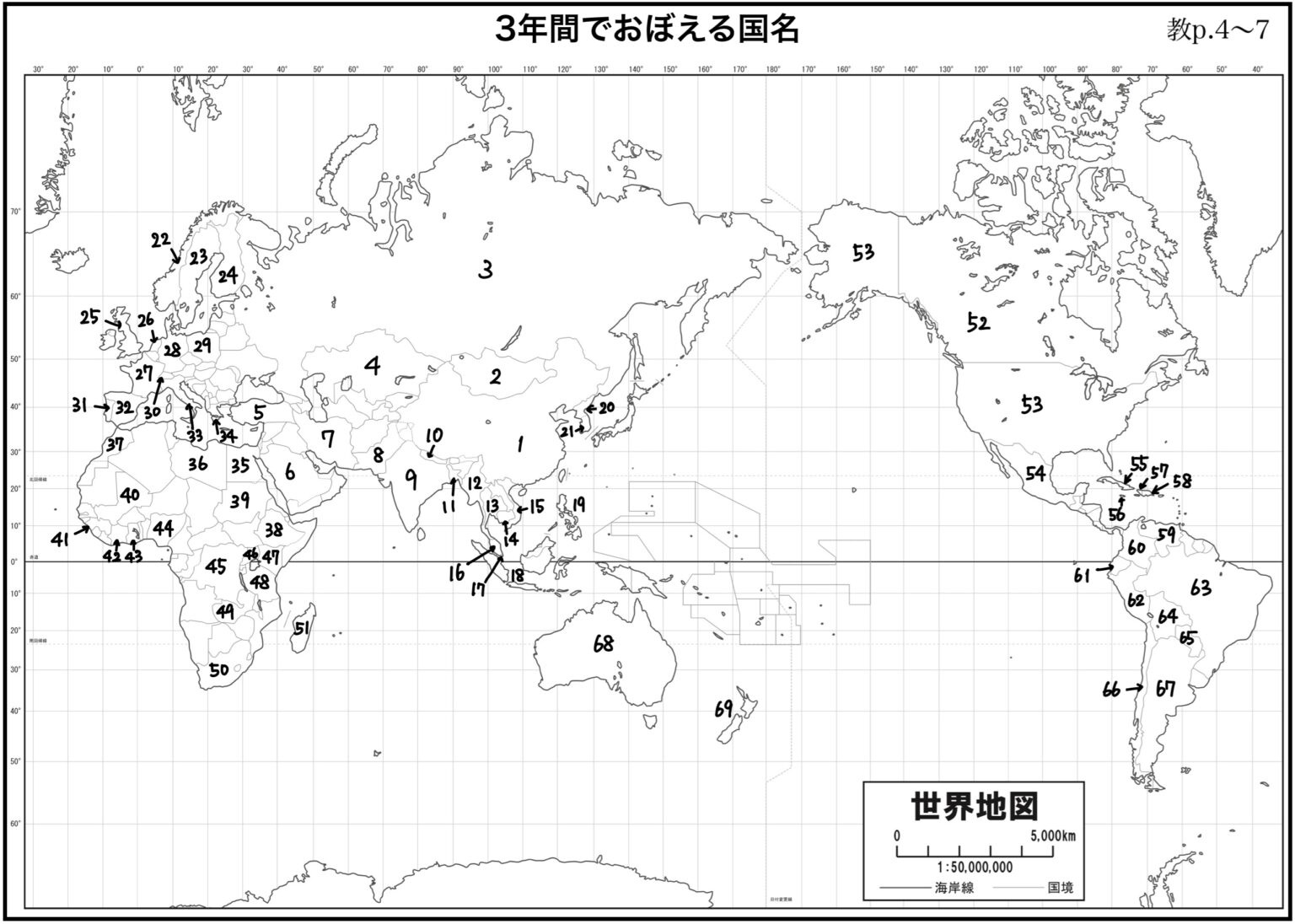

稲作が盛んな場所は、大きな川の下流域に広がる肥沃な低地。

たとえば、ミャンマーのエーヤワディー川、タイのチャオプラヤ川、ベトナムのメコン川のデルタ地帯では、川が運んだ栄養分豊かな土壌と豊富な水を利用した、広大な水田が広がっている。

一方、川沿いの平野が少ない地域では、傾斜地を階段状に整地した棚田で稲作を行っている。例えば、インドネシアのジャワ島やフィリピンのルソン島の山間部では棚田の風景が今でもみられる。

収穫されたコメの多くは自国で消費されるが、タイやベトナムは世界的なコメの輸出国としても有名。主な輸出先はアジア、アフリカ、中東など。

- タイは高価格帯のコメで勝負(ジャスミンライスなど)

- ベトナムは低価格帯のコメで勝負

東南アジアで稲作が盛んな理由

では、なぜ東南アジアでは稲作が盛んなのだろうか?

稲作に向いた自然環境

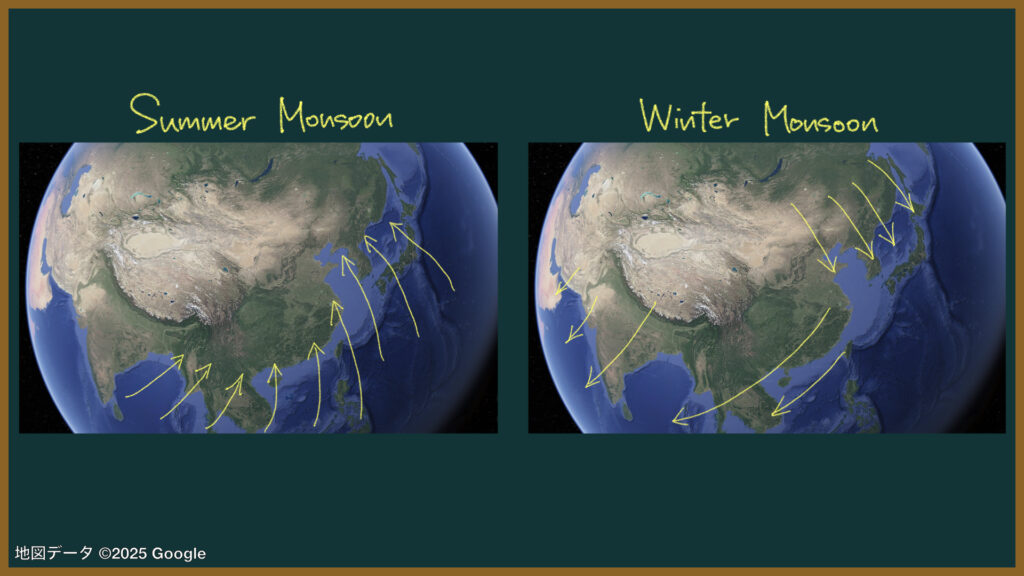

東南アジアは赤道に近く、一年を通して気温が高い。特に夏には、南の海から湿った季節風(モンスーン)が吹き込み、雨がたくさん降る。

このような気候は、稲作にとって理想的な環境である。

| 条件 | 理由 |

|---|---|

| 高温多湿 | 成長期に十分な気温と降水量が必要(特に20℃以上) |

| 水が豊富 | 水田で育てるため、水を引きやすい地形・水資源が必要 |

| 平坦な土地(または段々畑) | 水田を作りやすいようななだらかな地形 |

関連:東南アジアの気候をわかりやすく:東南アジアの強みの源泉とは?

技術の導入(緑の革命)

東南アジアの稲作の生産性は、20世紀後半に大きく向上した。

1960年代以降、フィリピンにあるIRRI(国際稲研究所)を中心に、収穫量の多い高収量品種の開発が進み、化学肥料や農薬、灌漑設備の普及が進んだ。

これらの技術革新は「緑の革命」と呼ばれ、同じ面積の水田からより多くの米を収穫できるようになった。

※ただし、機械化や近代的な灌漑設備は主に平地で導入され、山間部の棚田や小規模農地では依然として家族による手作業が中心。

※また、二期作・三期作を行える水田は限られており、多くの農家は自然条件に大きく左右されながら米づくりを続けている。

東南アジアの稲作の未来

参考:コメ輸出2位ベトナムと3位タイ、ジャポニカ米で日本進出へ…バンコクのスーパーには「タイ産ササニシキ」も

東南アジアの農業=稲作ではない

東南アジアは世界有数の稲作地帯だが、コメだけを作っているわけではない。

→