東南アジアの本質:なぜ世界から注目される地域なのか?

東南アジアは「強くない、でも価値がある」。

これが、東南アジアという地域を理解するためのキーワードだと僕は思っている。

この記事では、東南アジアを学ぶときに持っておくと役立つ視点を、わかりやすく整理してみたい。

東南アジアとは?

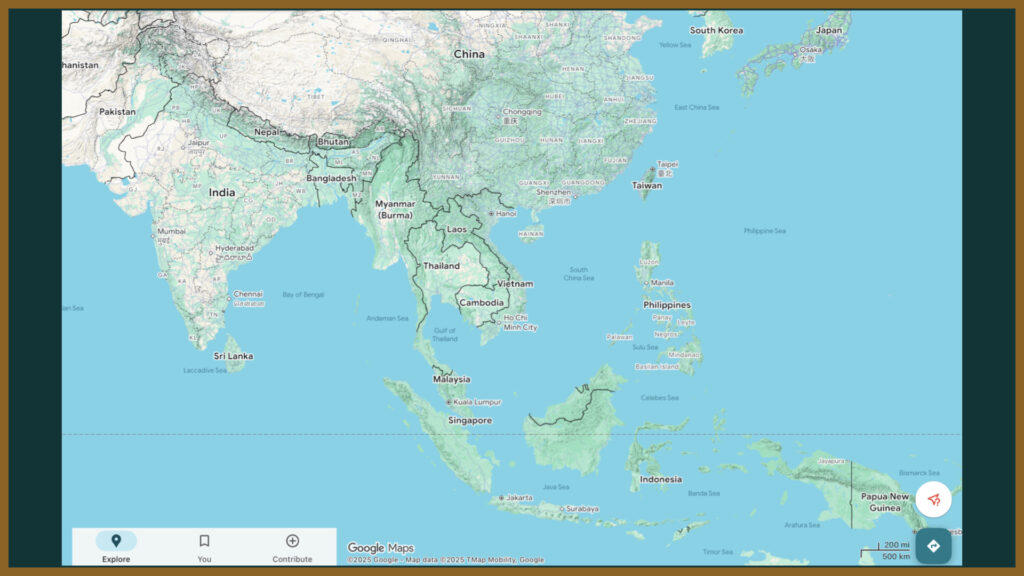

東南アジアは、インドと中国という二大文明のあいだにある地域。しかし、どちらの文明にも完全には染まらず、独自の文化や社会を育んできた。

その理由の一つが「地形」である。

| インドとの間には険しい山岳地帯がある | →陸路での移動は難しかったため、インドからの影響は限定的 |

| 中国との間にも険しい山岳地帯や密林がある | →陸路での移動は難しかったため、中国からの影響は限定的 |

| 中国とベトナムとの間には険しい自然障壁がなかった | →ベトナムは中国の影響を強く受けた |

→東南アジアの地形をわかりやすく:用語の丸暗記にならないために

東南アジアは強くなかった

インドや中国のように、東南アジアは「強い文明」を築いた地域ではない。

東南アジアは異なる民族・言語・宗教が混在する地域で、一つにまとまった広大な国家が育ちにくく、まわりの国々をおびやかすような帝国にはなれなかったのである。

その理由は、大きく3つある。

理由①:地形

東南アジアは、そもそも「つながりにくい地形」をしている。

- ミャンマーとタイ、タイとベトナムの間には高い山々

- 赤道付近にはジャングルが広がっている

- 海にはたくさんの島がある(多島海)

こうした自然の障壁がある(=つながりにくい地形をしている)ことで、東南アジアは地域ごとに分かれて発展していった。

つまり、広く一つにまとまるのではなく、小さな地域コミュニティがそれぞれ独自の文化を育てていったのである。

その結果、民族・言語・文化が多様なモザイク社会が生まれることになった。

→東南アジアの地形をわかりやすく:用語の丸暗記にならないために

理由②:宗教

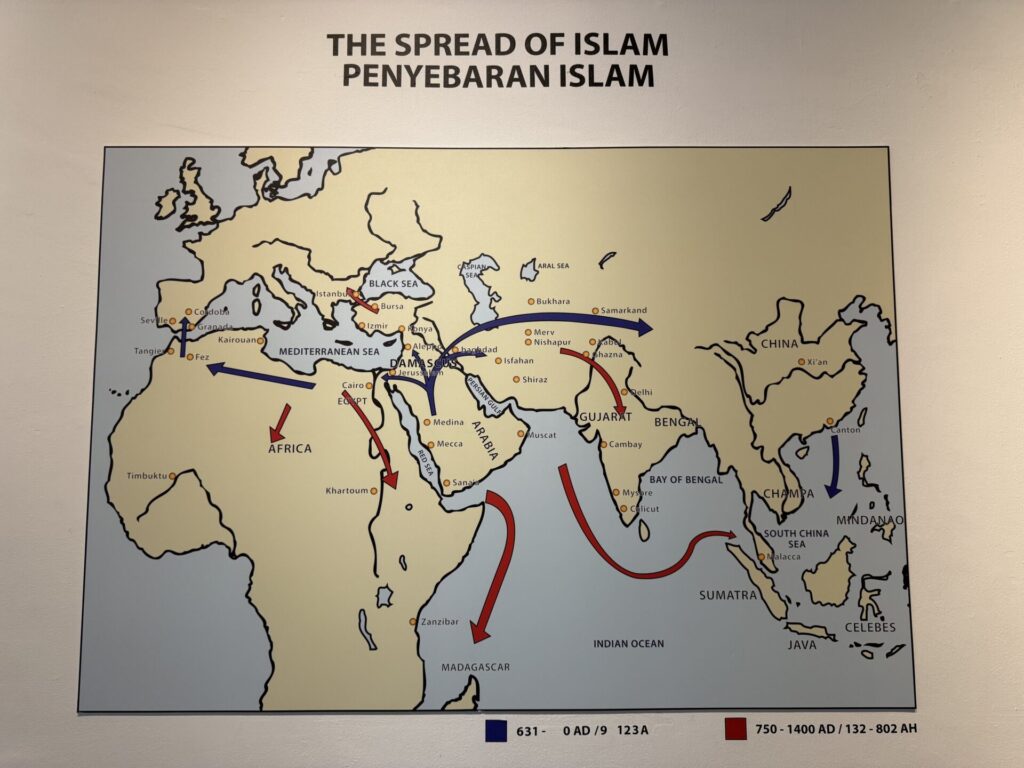

宗教の多様性も、東南アジアがまとまりにくかった理由の一つである。

- 大陸部(タイやミャンマー)では、陸路でインドから伝わった仏教が広がった。

- 一方、島嶼部(インドネシアやマレーシア)では、モンスーン(季節風)を利用した交易によって中東のムスリム商人からもたらされたイスラム教が広まった。

つまり、仏教とイスラム教が並び立つ、信仰の面でも多様性が強い地域となったのである。

理由③:中国の存在

中国の存在も重要である。

歴史的に、東南アジアの国々は中国と「朝貢貿易」というかたちで個別に外交関係を持っていた。つまり、東南アジアどうしがまとまって中国と対抗する、というような発想は生まれにくかったのである。

東南アジアは貴重で価値が高い地域

ここまで見てきたように、東南アジアは自然・宗教・外交のすべてにおいて、「つながる」よりも「分かれる」傾向が強かった地域である。

そのため、一つにまとまった強い国が生まれにくく、外から見ると「強くない地域」に見えた。

しかし、そんな東南アジアは、とても利用価値が高い地域でもあった。

地球上の数少ない「熱帯地域」

世界には熱帯地域でしか育たない作物が多く存在する。

たとえば

- アブラヤシ(パーム油)

- コーヒー

- コメ(熱帯の水稲)

そうした熱帯性作物の供給地として、東南アジアの存在は非常に重要である。

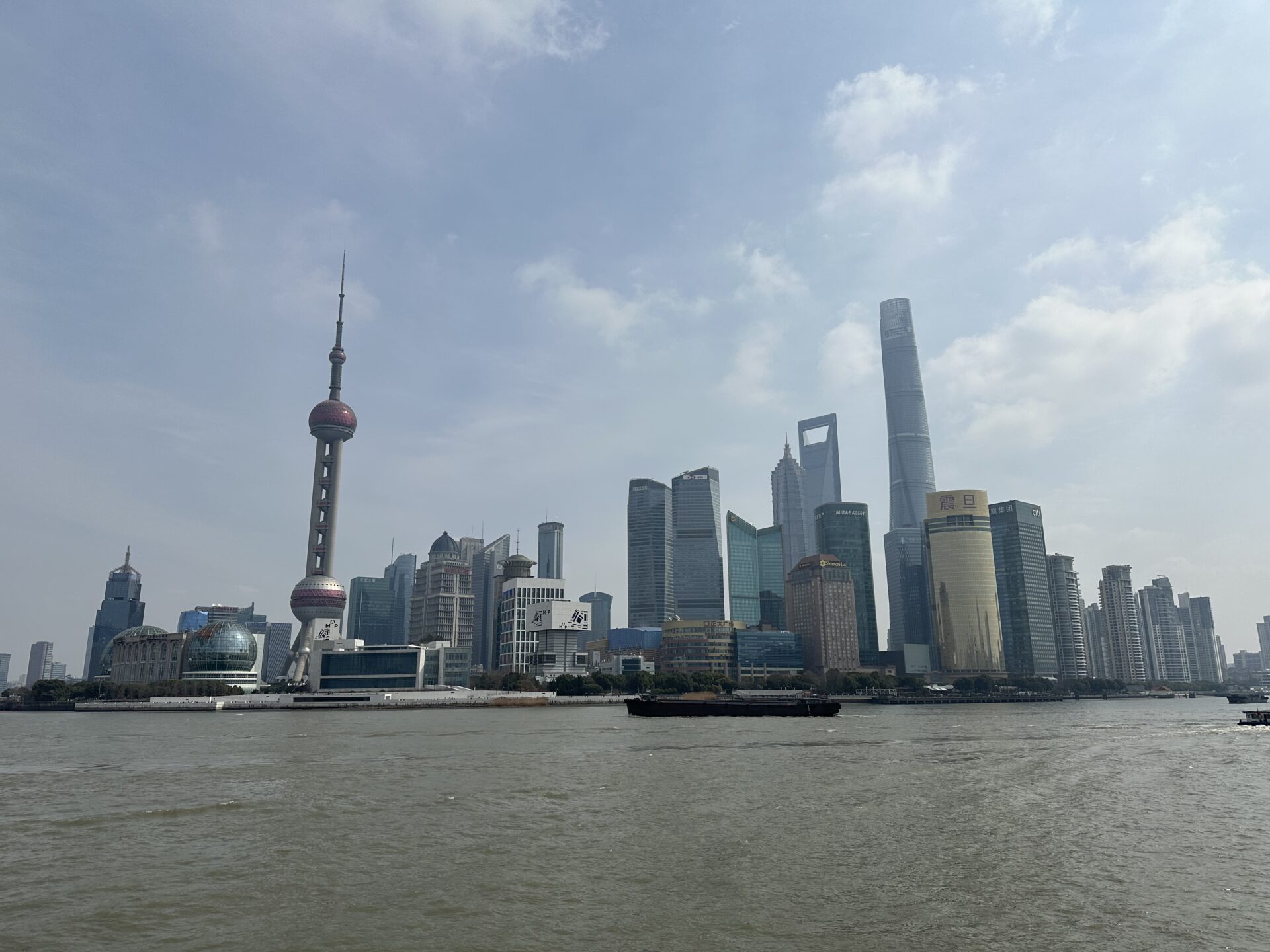

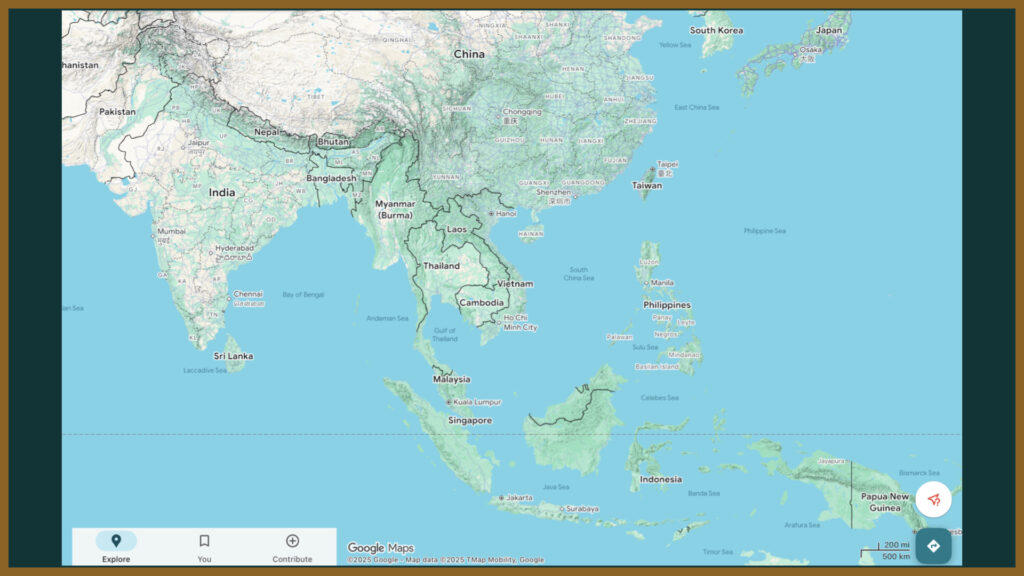

地球儀やマップアプリで地球を眺めると、赤道付近にまとまった陸地が存在するのは、主に東南アジア、ラテンアメリカ、そしてアフリカの3つの地域に限られることがわかる。つまり、地球上で熱帯気候に分類されるエリアは意外と限られている。

この中で、先進国の人々にとって最も「使いやすい」地域と言えば、東南アジアだろう。東南アジアは政治的に安定している国が多く、巨大市場である中国やインドに近いという地理的優位性もある。

- 一方、ラテンアメリカは治安の悪さや政情不安が課題で、さらに中国やインドからも遠い点がネック。

- アフリカは中国やインドに比較的近いため地理的なポテンシャルは高いが、治安や政情の不安定さがより深刻。

東南アジアは、地球上でもめずらしい熱帯気候の広がる地域であり、かつ「利用しやすい」のである。

→東南アジアの気候をわかりやすく:東南アジアの強みの源泉とは?

「強くない、でも価値がある」がゆえに、狙われた

東南アジアは、一つにまとまった大国ではなかった。バラバラだったため、外からの侵略に対して軍事的に団結して対抗することが難しかった。

一方で、資源供給地としての価値はとても高い。

ゆえに、西洋列強の餌食となった。

現代の東南アジアは、世界から注目されている!

かつては西洋列強に「利用される側」として支配されてきた東南アジア。

今でも、東南アジアは世界経済の中で欠かせない存在となっている。

農産物の産地として、依然として重要

東南アジアは、現在も世界有数の農産物の供給地である。熱帯の気候を活かし、米・バナナ・アブラヤシ(パーム油)など、多くの作物が生産されている。

→東南アジアの農業をわかりやすく:なぜプランテーションが盛んなのか?

工業製品の製造拠点として重要

さらに東南アジアは、農業だけでなく工業製品の生産地としても世界的に注目されている。その背景には、いくつかの要因がある。

- 人口が多く、労働力が豊富

- 賃金が比較的安く、生産コストを抑えられる

- 教育水準が高く、技術力のある労働者が多い

- 各国政府が外国企業の誘致に積極的(税制・インフラ整備など)

- 原材料も地域内で調達しやすい

このように、東南アジアは「安くて優秀なモノづくりができる場所」として、多くの多国籍企業に選ばれている。

経済的に統合

東南アジアの魅力度を高めている大きな要因の一つが、経済統合の動きである。

第二次世界大戦後、日本による一時的な支配の影響もあり、東南アジアの国々は次々と独立していった。しかし、この地域には異なる民族・言語・宗教が混在しているため、政治的・社会的にまとまることは非常に難しい状態だった。

冷戦期、共産主義の拡大を脅威に思った東南アジアの国々は、「このままバラバラじゃまずい」と考え、せめて経済の面だけでも団結しようという方向に動き出す。

こうして1967年に、ASEAN(東南アジア諸国連合)が誕生した。

ASEANは、加盟国同士の関税の引き下げや物流の円滑化などを通じて、自由貿易の推進に取り組んでいる。結果として、域内の経済活動が活発になり、外からの投資も集まりやすい魅力的な地域へと変化していったのである。

政情が比較的安定している

企業にとって、一番のリスクは「その国で何が起きるかわからないこと」。クーデター・暴動・急な法改正などがある国には、なかなか安心して投資できない。

東南アジアは、政情が比較的安定している国が多く、「投資しても大丈夫そう」と思わせる環境が整っている。

市場として重要になりつつある

かつては「安く作れる場所」としての価値が中心だったが、近年では「売れる場所」としての価値も高まっている。

東南アジアはもともと人口が多い上、近年の経済発展により中間層が急速に増えているからである。

しかし問題もある

東南アジアは、

- 世界に向けた農産物の供給地として

- 工業製品の製造拠点として

- 成長する市場(消費地)として

めざましい経済成長を続けてきた。

しかしその裏で、いくつもの深刻な課題が生まれている。

- 都市問題(渋滞、大気汚染など)

- 経済格差の拡大

- 不十分な民主化

東南アジアの各国について

準備中