ポルトガルのお菓子はなぜ甘い?エッグタルトから見えてきた「砂糖の歴史」

旅行本でポルトガルのスイーツを眺めていたとき、ふと気づいたことがあった。

エッグタルトにプリン、カステラ・・・

なんか、卵を使った甘そうなお菓子が多くない?

この直感が気になって、少し調べてみたところ、いろんなことがつながって「なるほど!」と理解が深まったので、忘れないように記録しておこうと思う。

ポルトガルのお菓子

パステル・デ・ナタ

いわゆるエッグタルト。

プディン・フラン

濃厚でコクがあるプリン。

パン・デ・ロー

カステラのルーツ。

コンフェイト

金平糖のルーツ。

ポルトガルのお菓子は「卵」と「甘さ」が特徴

でも、どうしてこんなに卵と砂糖を使うのだろう?

まず、「卵」について。

ポルトガルでは昔、ワインを濾すために卵白が大量に使われていたらしい。そのときに余った卵黄を無駄にせず、お菓子作りに活用したのが、修道院のシスターたちだった。

そして「甘さ」の理由は、ポルトガルは砂糖をたくさん入手できる国だったことにある。

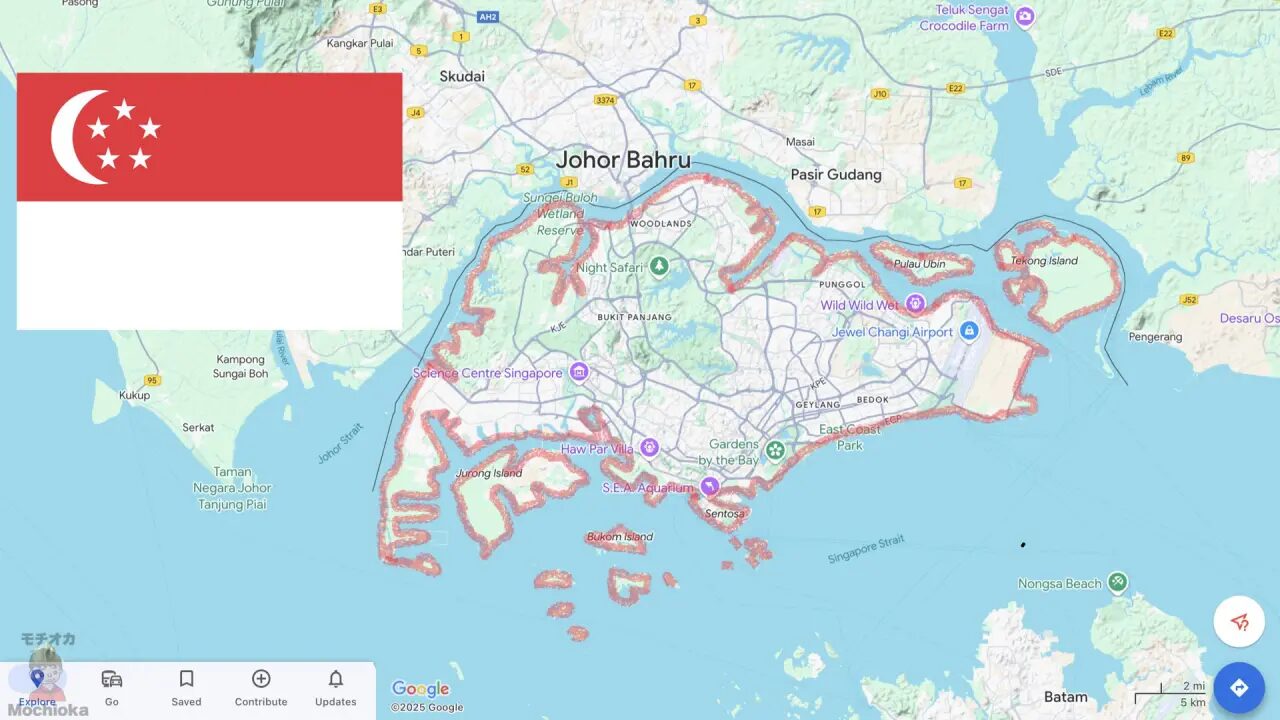

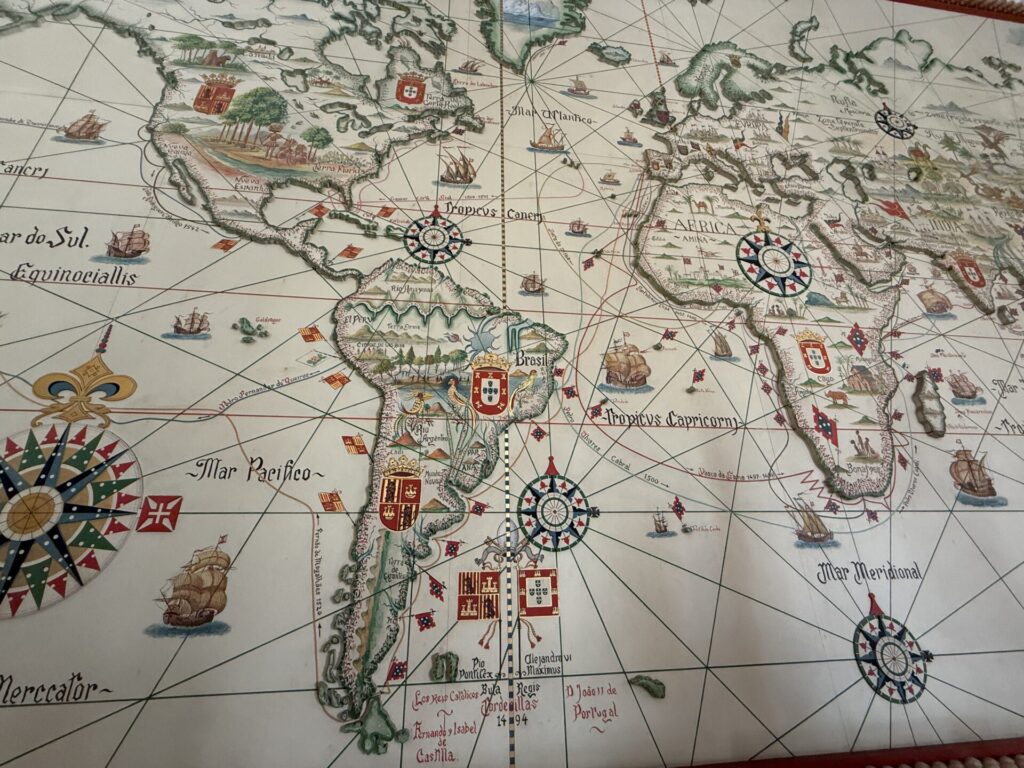

1500年、ポルトガルの探検家ペドロ・アルヴァレス・カブラルが南米に到達し、現在のブラジルをポルトガル領と宣言した。

その後、ブラジルではサトウキビの栽培と製糖業が盛んになり、ポルトガルには大量の砂糖がもたらされる。こうしてポルトガルでは、砂糖をふんだんに使ったスイーツ文化が発展したのである。

そして日本へ

1543年、ポルトガル人が日本にやってきて、南蛮貿易が始まる。鉄砲やキリスト教と並んで、日本にもたらされたのが甘い南蛮菓子だった。

- カステラ

- 金平糖

- ボーロ

当時の日本では、砂糖はごく一部の僧侶や貴族が「薬」として口にする高級品だったらしい。そんな砂糖が、「食べ物としてのおいしさ」をともなって入ってきたのである。

「砂糖って、こんなにおいしいんだ!」

そんな驚きと感動が、武士や商人たちのあいだで広がっていった。

「鎖国」体制下ではオランダから砂糖を輸入

江戸時代に入ると、日本は「鎖国」政策をとり、多くの外国との貿易を制限した。唯一の例外として長崎・出島で貿易を許されたのがオランダだった。

オランダは、アジア各地に植民地や貿易拠点を持つ海洋貿易国家。とくに東南アジアや台湾で手に入れた砂糖を、日本に運び入れる重要な役割を担っていた。

長崎に到着した砂糖は、「長崎街道」と呼ばれる道を通って九州各地へと運ばれた。このことから、長崎街道はやがて「シュガーロード」とも呼ばれるようになる。

ちなみに、長崎街道沿いの宿場町のひとつ、福岡県飯塚市は、現在では「ひよ子」などの和菓子で有名な街になっている。

日本でも砂糖を作るように

江戸時代後期になると、薩摩(鹿児島)や奄美諸島でサトウキビ栽培が始まり、日本国内でも砂糖の生産が行われるようになった。

それでもなお、砂糖は庶民にとっては高嶺の花であり、特別な日に口にする贅沢品という位置づけだった。

明治以降、日本は台湾で砂糖を生産

19世紀末、日清戦争の結果として日本は台湾を植民地化する。

台湾の気候と土地がサトウキビ栽培に適していたことから、日本政府は台湾で大規模な製糖業を推進した。

台湾で作られた砂糖は日本本土に送られ、日本人の暮らしにしっかりと根づいていくことになる。

まとめ

ポルトガルの甘いスイーツは、植民地ブラジルで大量に生産された砂糖によって生まれたものだった。

南蛮貿易により砂糖の美味しさを知った日本は、江戸時代の長崎貿易や台湾での製糖を経て、砂糖を次第に日常生活に根づかせていった。