西アジア(中東)の地形・気候をわかりやすく:争いの根本原因

西アジアという地域の本質は、「(石油が出ちゃった)交差点」ということ。

そして、その背景には地形と気候の特徴がある。

→「(石油が出ちゃった)交差点」という西アジアの本質を理解するために、地形と気候について学ぶ!

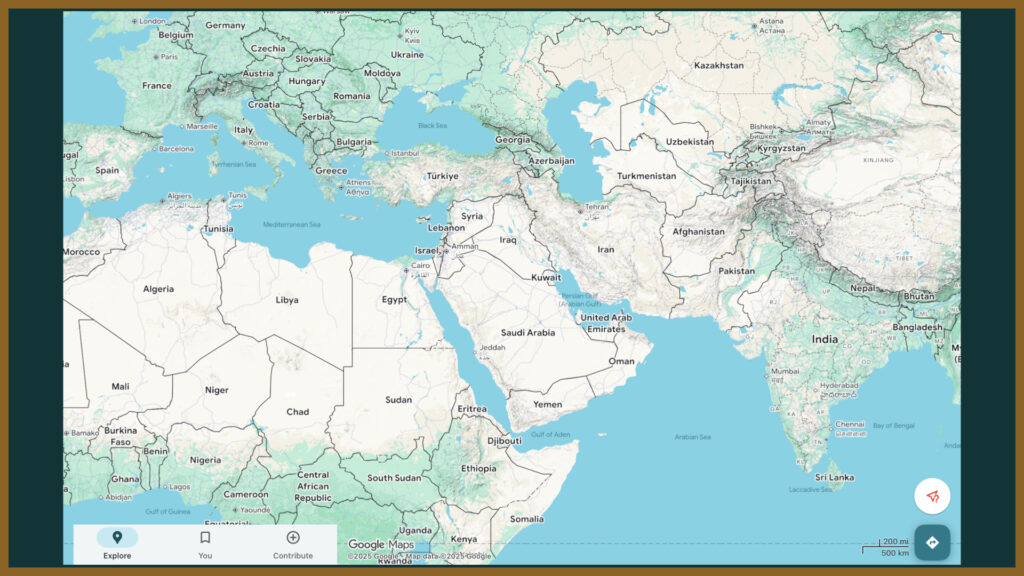

西アジアの地形

地形の大前提

- 山を越えるのはしんどい

- 平地なら、人やモノの移動がしやすい

この2つを基本にして、西アジアの山や平野を見ていく。

西アジアの山地

西アジアは大規模な山脈・高原が多い。

- 西アジアがゴツゴツしている理由

-

アラビア半島をのせたアラビアプレートが、その北にあるイランプレートに衝突(=衝突帯)

→トルコからカフカス山脈、ザクロス山脈、イラン高原、アフガニスタンの山岳地帯を形成。

| アナトリア高原 | 地震が多い。 |

| カフカス山脈(コーカサス山脈) | |

| ザクロス山脈 | |

| エルブールズ山脈(アルボルズ山脈) | |

| イラン高原 | |

| ヒンドゥークシュ山脈 |

西アジアの平野

西アジアは平野が少ない。

ティグリス川・ユーフラテス川の流域や、イスラエル・ヨルダン周辺(ヨルダン川谷)など、限られた小規模な平野しかない。

西アジアの河川

| ティグリス川 | |

| ユーフラテス川 | |

| ヨルダン川 |

西アジアの砂漠

| ルブアルハリ砂漠 | アラビア語で「空白の区域」を意味する。 |

| ネフド砂漠 | |

| ルート砂漠 |

西アジアの海・海峡

| 地中海 | |

| 黒海 | |

| カスピ海 | |

| アラル海 | |

| 紅海 | |

| ペルシャ湾 | |

| アラビア海 | |

| ホルムズ海峡 | |

| マンダブ海峡 | |

| ボスポラス海峡 | トルコ最大の都市イスタンブールがある。 |

| ダーダネルス海峡 |

西アジアの気候

気候の大前提

温暖で雨が多い地域(農業がしやすい地域)は生活しやすく、人が集まりやすい。

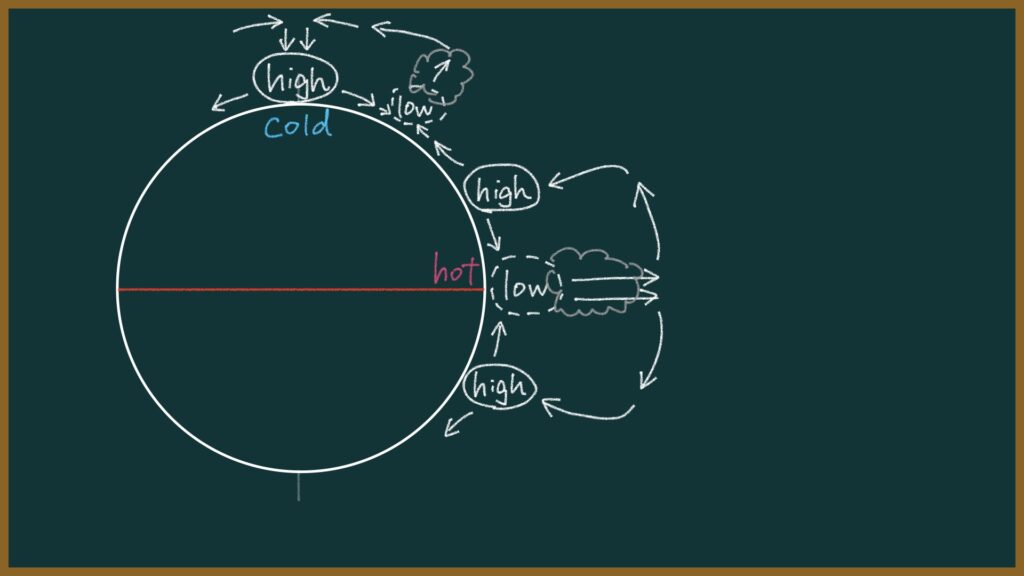

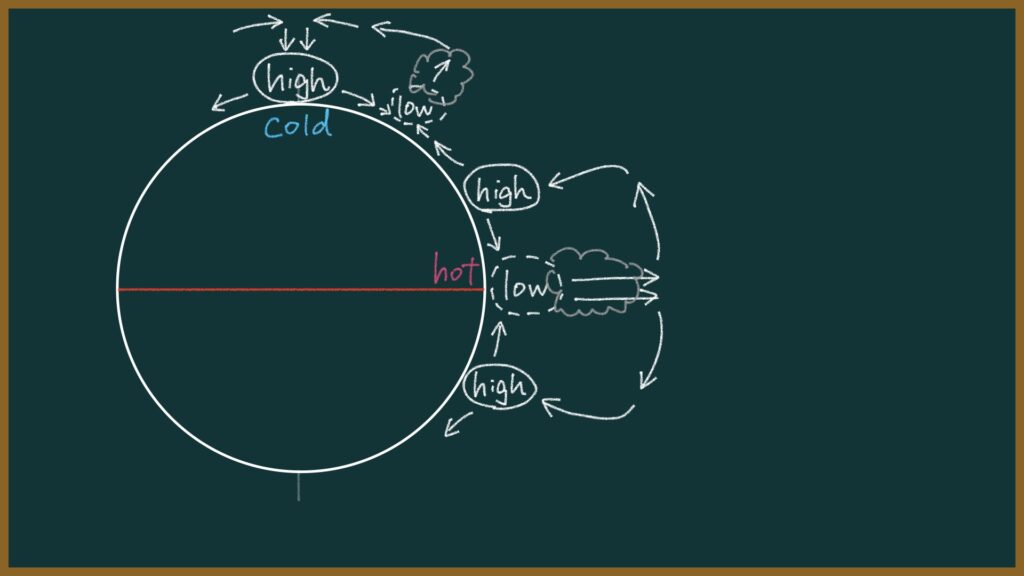

西アジアの気候の仕組み

赤道にやや近い

西アジアは、赤道にやや近い場所に位置している。ゆえに気温が高く、蒸発量が多くなる。特に夏は顕著。

季節風(モンスーン)

アラビア海では、夏は南西からの風が、冬は北西からの風が吹く(季節風)。

この季節風は夏にアラビア海で蓄えた水蒸気をインドにもたらし、大量の降雨をもたらすが、風向きの関係で西アジアには海からの湿った風をほとんどもたらさない。

つまり、西アジアは海からの湿った風が強く吹き込む地域ではない。

※アラビア半島の西岸(紅海沿岸)は、紅海に近いため海からの風や湿気が入り、他の内陸部や東部の砂漠地域に比べると降水量が少し多い。

※本来なら中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)の影響で乾燥しやすい緯度帯にあるインドが乾燥していないのは、それを上回るほどの夏のモンスーンの影響が強いから。

中緯度高圧帯

西アジアの大部分は北緯20〜30度に位置する。

この緯度帯は中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)が広がるエリアで、下降気流が強いため雲ができにくく、雨が降りにくい。(→砂漠気候 BW、ステップ気候 BS)

関連:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

亜寒帯低圧帯

西アジアの中でも緯度が比較的高い地域は、冬に亜寒帯低圧帯に入る。

このエリアは偏西風の影響を受け、少し雨が降る。(→地中海性気候 Cs)

関連:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

地域ごとの気候

西アジアの気候は、主に

- 赤道にやや近い

- 季節風(モンスーン)

- 中緯度高圧帯

- 亜寒帯低圧帯

という4つの要素が組み合わさって決まる。

その結果、地域ごとにさまざまな気候が見られる。

| アラビア半島 | 砂漠気候(BW):中緯度高圧帯が常駐するエリアで、かつ海からの湿った風が強く吹く地域ではないため、降水量が極めて少ない。 |

| イラク・シリア周辺 | 砂漠気候(BW):中緯度高圧帯が常駐するエリアで、かつ海からの湿った風が強く吹く地域ではないため、降水量が極めて少ない。 |

| イラン | ステップ気候(BS):イラン高原が広がり標高が高いため、気温がやや下がり蒸発が抑えられるため。 |

| 地中海沿岸(トルコ・レバノン・イスラエルなど) | 地中海性気候(Cs):冬に亜寒帯低圧帯のエリアに入る。 |

重要ポイント

乾燥は人を移動させる

乾燥地は森林が少なく、雨で道がぬかるむこともないため、移動がしやすい。

さらに、水や食料が限られるため、他の地域との物資のやりとりに頼らざるを得ない。

このような地域では、必然的に人の動きが活発になる。

人が暮らしやすい地域は限られる

- 地中海沿岸(シリア、レバノン、イスラエル周辺)

- メソポタミア(ティグリス・ユーフラテス川流域)

- ナイル川沿岸

- トルコ高原・イラン高原など、降水量の比較的多い地域

大河は強力な権力を生む

治水や灌漑の管理が必要なため、大河が流れる地域では、宗教や王権を背景とした強力な統治機構が誕生しやすい。

→エジプト、メソポタミア

- 灌漑施設の建設と集権的政治機構の関係性について

-

1. 「灌漑と集権政治」説の登場

カール・ウィットフォーゲル(Karl A. Wittfogel)が『東洋的専制主義(Oriental Despotism)』(1957)で唱えた説が有名。

- 灌漑(特に大規模な水利管理)は多くの労働力・資源を必要とする

- それを調整・動員するために強力な中央集権的国家が成立する

- このような国家を「水利社会(hydraulic society)」と呼ぶ

→ 例えばエジプト、メソポタミア、中国などが典型例とされた。

2. その後の批判

1970年代以降、この「灌漑=集権政治」モデルには多くの批判が加えられている。

- 実際には灌漑施設の多くは 地方共同体や村落単位 で建設・維持されていた

- 中央集権国家の成立が必ずしも灌漑と結びついていない地域が多い

- 逆に中央権力が強くても灌漑があまり発達していない場合もある

考古学・人類学の研究では、灌漑の規模と国家の強さの間に 一対一の因果関係はない ことが示されている。

3. 現在の理解

現在の学界では次のように考えられている:

- 灌漑が大規模国家形成の「一要因」になったケースは確かにある(例:エジプトのナイル治水、中国の黄河流域)。

- しかしそれは必ずしも普遍的な法則ではなく、 地域の自然条件・社会構造・交易・軍事など複数の要因と組み合わさって国家が成立した。

- むしろ「灌漑=中央集権」という一元的な説明は 過度に単純化されたもの とみなされる。

様々な人が入り乱れた

人が暮らしやすい地域は限られているため、民族や文化が混ざり合い、興亡を繰り返した。

エジプトは安定

エジプトは砂漠と海に囲まれ、ナイル川の安定した水資源が得られるため、エジプト語系の人々が長期間にわたって高度な文明を維持できた。

西アジアは3つに分けて捉えた方がいい

西アジアを「アラビア半島」「肥沃な三日月地帯」「イラン高原」の3つに分けて捉えた方が、この地域の多様な実態を理解しやすい。

| アラビア半島 | 広大な砂漠と乾燥した気候が特徴。サウジアラビアやUAE、カタールといった産油国が多い。 |

| 肥沃な三日月地帯 | 地中海沿岸からチグリス川・ユーフラテス川の流域。古くから農業が盛んで、都市文明が発展した。 |

| イラン高原 | 標高が高く、乾燥した高原地帯。山岳地帯が多いことから、外部からの侵入を受けにくい。 |

参考文献