西アジア(中東)の本質:「石油が出る」だけではない!

西アジア=石油でリッチな国々

・・・多くの人がそういうイメージを持っていると思う。

でも、それは実は“最近の顔”にすぎない。僕はむしろ、西アジアを

「(石油が出ちゃった)交差点」

ととらえ、人やモノの移動という視点から見るほうが、この地域の本質に近づけると思っている。

この記事では、西アジアはどんな地域なのか?について、わかりやすく整理してみたい。

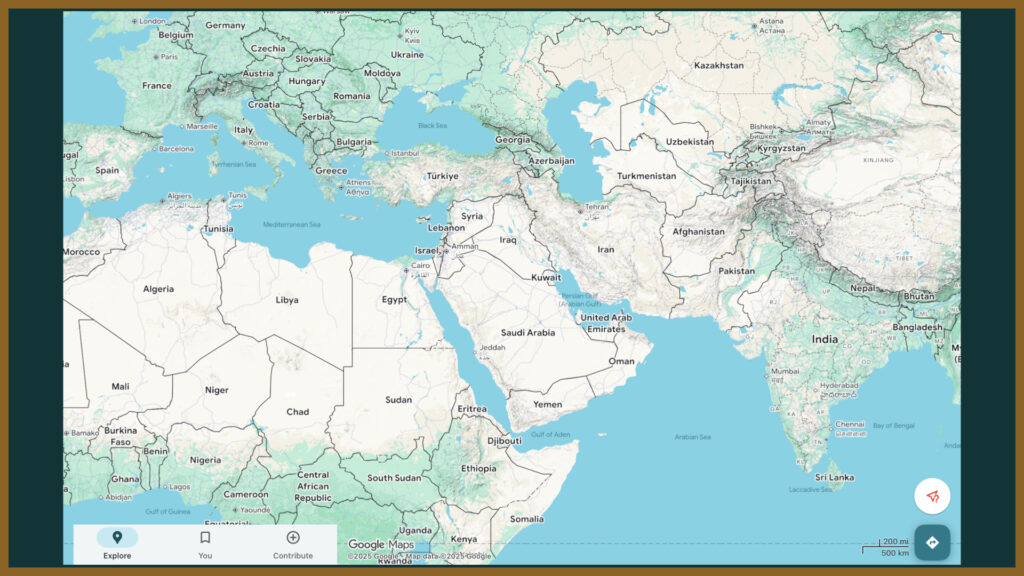

西アジアは交差点

西アジアは、昔から人やモノ、文化や宗教が行き交う交差点だった。

| シルクロードの終点 | 中国の絹や陶磁器が、中央アジアを経て西アジアを通り、地中海のローマへ。 |

| インド洋交易と地中海交易の結節点 | アラビアの香辛料・香水やインドの綿織物が、紅海やペルシャ湾から地中海へ。 |

さらに、西アジアはキリスト教・イスラム教・ユダヤ教という世界三大宗教の発祥地でもある。ここで生まれた宗教思想や技術・知識も、この地から世界に広がっていった。

まさに、西アジアは世界の「ハブ」のような役割を担ってきたのである。

関連:イスラーム教をわかりやすく:なぜ戒律(ルール)が厳しいのか?

関連:ユダヤ教もキリスト教もイスラム教も、過酷な土地だから生まれた?

ジャレド・ダイアモンドの名著『銃・病原菌・鉄』を読むと、西アジアが農業の面でもハブの役割を果たしたことがわかる。この本おもしろすぎる。

なぜ交差点になったのか?

西アジアが古くから人・モノ・文化の交差点となったのには、いくつかの地理的な条件がある。

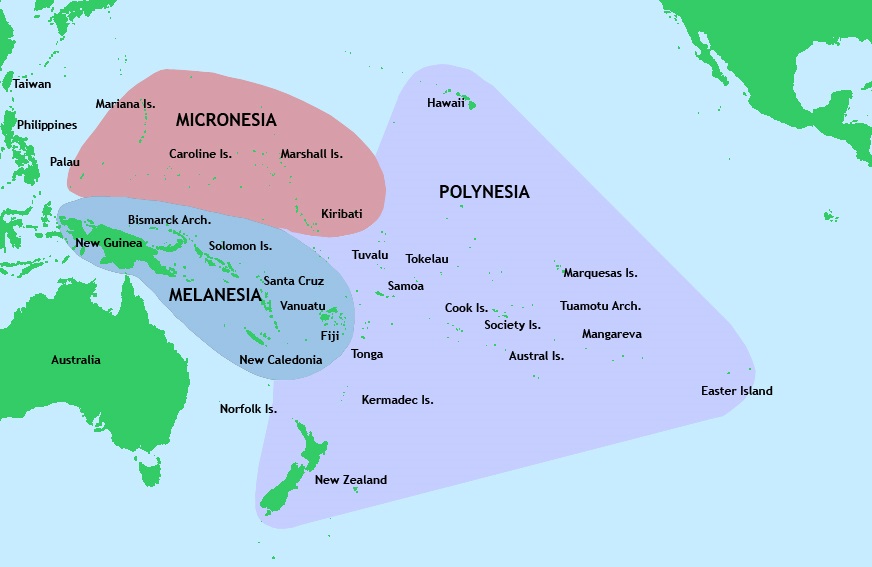

アジア・アフリカ・ヨーロッパをつなぐ立地

西アジアはアジア・アフリカ・ヨーロッパの接点に位置する。

※人類もアフリカから出てきた際、西アジアを経由して世界中に広がったと考えられている。

乾燥地域が多い

西アジアは乾燥地域が多い。乾燥地は森林が少なく、雨で道がぬかるむこともないため、移動がしやすい。

さらに、水や食料が限られるため、他の地域との物資のやりとりに頼らざるを得ない。

このような地域では、必然的に人の動きが活発になる。

→西アジア(中東)の地形・気候をわかりやすく:争いの根本原因

海に囲まれている

西アジアは地中海とインド洋に囲まれている。

陸だけでなく、海の交差点としても機能してきた。

「ハブ」から「産油国」へ

このように、西アジアは長いあいだ世界の交差点であり続けた。これは、この地域がもつ地理的な宿命ともいえる。

しかし近代に入ると、この役割は大きく変わっていく。

迂回ルートの発見

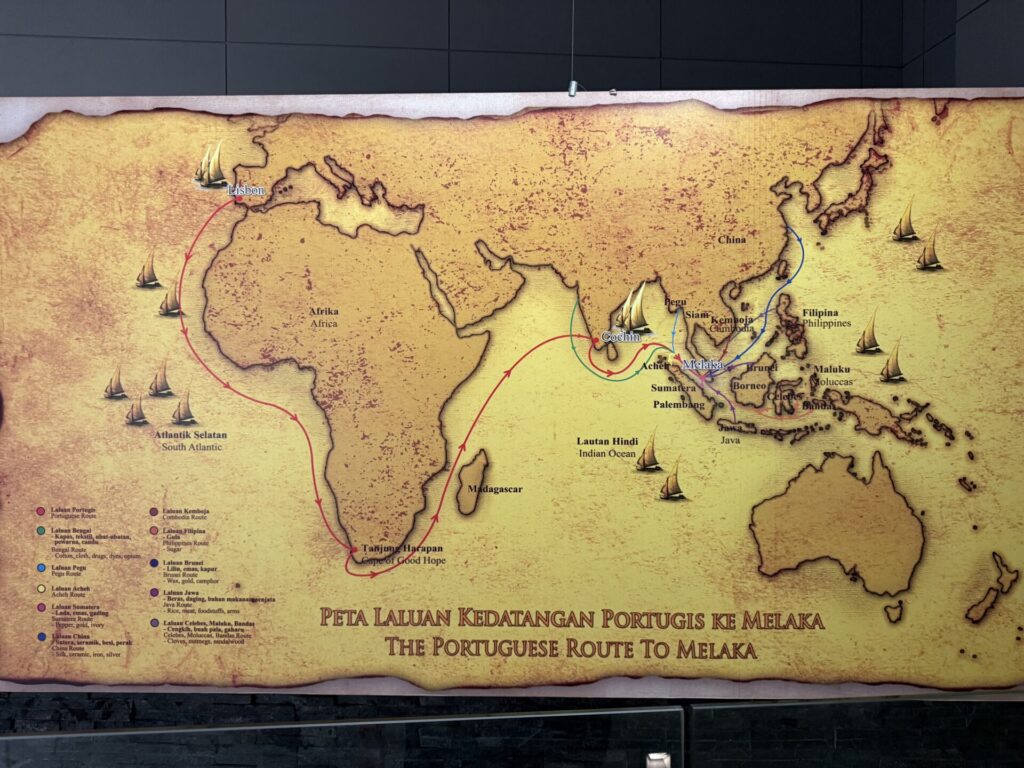

大航海時代以降、ヨーロッパの船乗りたちは、喜望峰を回ってインドや東南アジアへ直接向かう航路を切り開いた。

それまで必ず西アジアを経由していた貿易は、この新ルートによって素通りできる時代に入り、西アジアは「必経地」の座を失う。

こうして世界の舞台での存在感は薄れ、歴史のメインプレイヤーではなくなっていった。

エネルギー革命

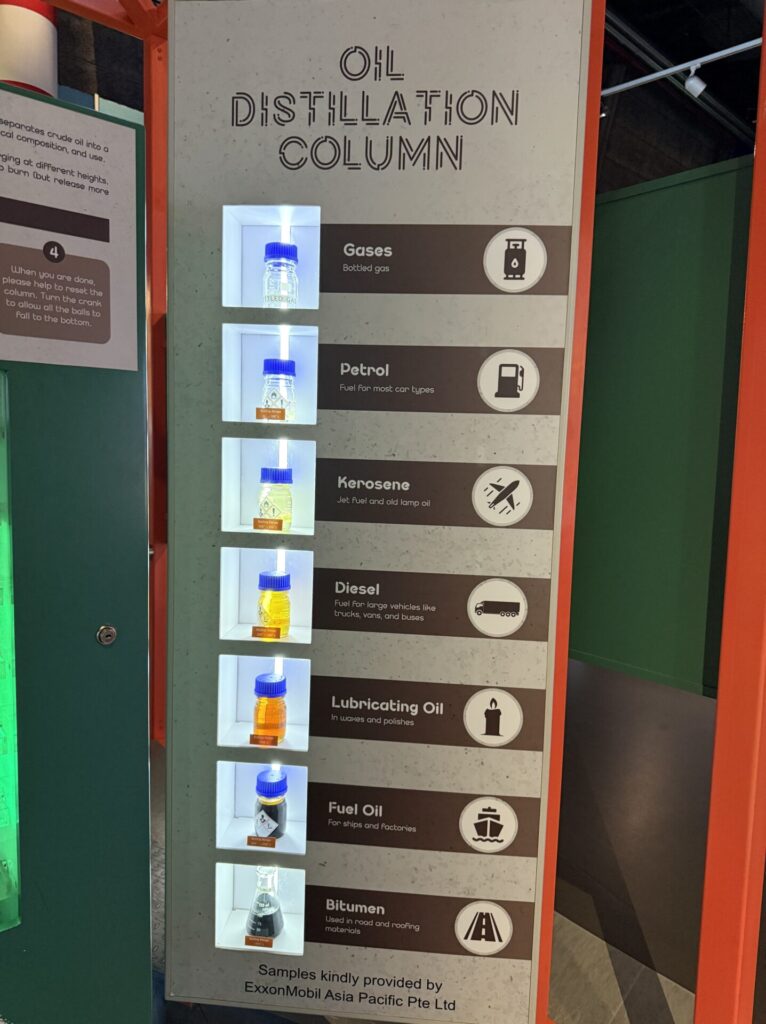

20世紀、石油が世界のエネルギーの中心になると、状況は一変する。

自動車、発電、軍事など、あらゆる分野で石油が不可欠になると、豊富な埋蔵量を誇る西アジアは再び世界の注目を集めた。

「産油国」=西アジアというイメージは、このエネルギー革命以降に一気に広まったのである。

と同時に、西アジア諸国は資源への依存構造へと陥った。

確かに「産油国」は中東を理解するうえで外せないキーワードではある。しかし、これは西アジアの歴史全体から見ればごく最近の顔にすぎない。

石油だけでこの地域を語ってしまうと、古代から続く「世界の交差点」という、もう一つの重要な姿を見失ってしまう。

再び「交差点」へ回帰する西アジア

21世紀の今、西アジアの特に産油国は「脱石油」を掲げ、再び世界のハブとしての機能を取り戻そうとしている。

アラブ首長国連邦のドバイやアブダビ。

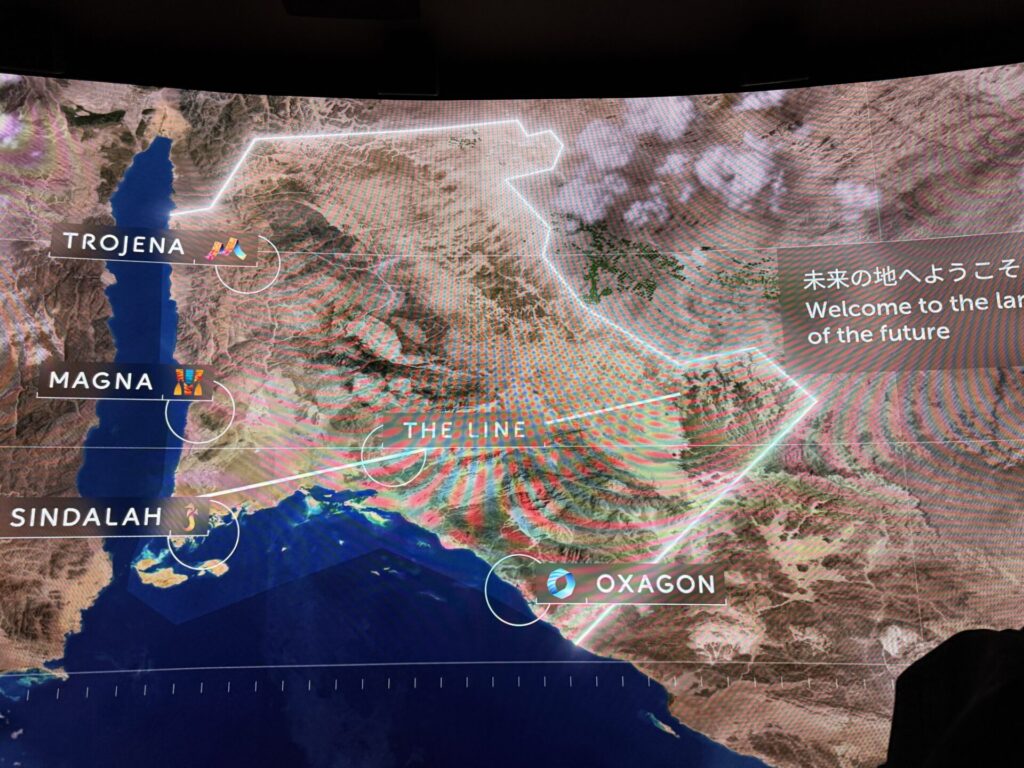

サウジアラビアのリヤドや巨大都市計画NEOM。

カタールのドーハ。

これらの都市は、高層ビルや未来的なインフラを作り、観光・金融・物流の拠点へと変貌しつつある。

一見すると極めて未来志向の戦略に見えるが、実のところ、彼らが向かっている先は何千年も前から続く「世界の交差点」という原点なのである。

現代における西アジアの価値

なぜ西アジアは、今ふたたび「世界のハブ」を目指せるのか?

それは、近年の国際情勢の変化によって、地理的な強みが再び増大しているからである。

世界の中心に位置

西アジアは、オーストラリア大陸以外の4大陸に、航空機で12時間以内に到達できるという交通の要所に位置している。

※4大陸:ヨーロッパとアジアからなるユーラシア大陸、アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸

つまり、空の交差点である。

航空機の発達は、西アジアを再び人とモノが集まる中継地点に押し上げた。

この地の利を活かして、例えばドバイはエミレーツ航空を急成長させ、長距離国際線の乗り継ぎ地点として、世界中から人とモノを引き寄せるハブ都市となった。

労働力の供給地に近い

西アジアは、インド・パキスタン・バングラデシュ・エジプトなど、労働力が豊富で英語も通じやすい国々に近い。

これらの国々はいずれも旧イギリス植民地で、英語との親和性が高く、なおかつ有り余る労働力を抱えている。世界的に人件費が上昇するなか、この地域の労働力は大きな魅力である。

例えばドバイはそうした国々から大量の出稼ぎ労働者を受け入れ、建設業やサービス業を発展させてきた。

アフリカ市場への玄関口

さらに西アジアは、これから成長が期待されるアフリカ市場に近い。「最後のフロンティア」と呼ばれるアフリカへの足がかりとなる位置にあり、企業戦略上も重要な地域である。

この地理的条件により、例えばドバイはアジアのシンガポールのような存在になっている。ドバイを「地域統括拠点」として、中東・アフリカ・南アジア全域へビジネスを展開する企業は少なくない。

まとめ

西アジアを理解するうえでの本質は、「産油国」というラベルよりも、地理的に交差点であり続けたという事実の方にある。

もっとも、現代において再び「世界のハブ」を目指せるのは、石油資源がもたらした潤沢なオイルマネーがあるからではある。

いわば「石油が出ちゃった交差点」だからこそ、これほど大規模な都市開発や国際戦略が可能になっている。

しかし、いまや西アジア各国(エジプトを含む)がこぞってハブ化を狙っている。

果たして、この地域にそんなに多くのハブが必要なのか?

勝つのはどこなのか?一極集中するのか?それとも複数の拠点が並び立つ多極型になるのか?

目が離せない…!

参考文献

木村靖二他(2023). 『世界史探究 詳説世界史』. 山川出版社.

帝国書院編集部(2025). 『最新世界史図説タペストリー 二十三訂版』. 帝国書院.

帝国書院編集部(2021). 『新詳 資料地理の研究』. 帝国書院.