砂漠の人たちは、なぜイスラーム教を信仰するのか?

自分なりの解釈・理解をまとめる。

結論

乾燥地帯で点在して暮らす部族社会では、広域で共有できる価値観が必要だった。イスラームは、このニーズにぴったり合致した。

ポイント

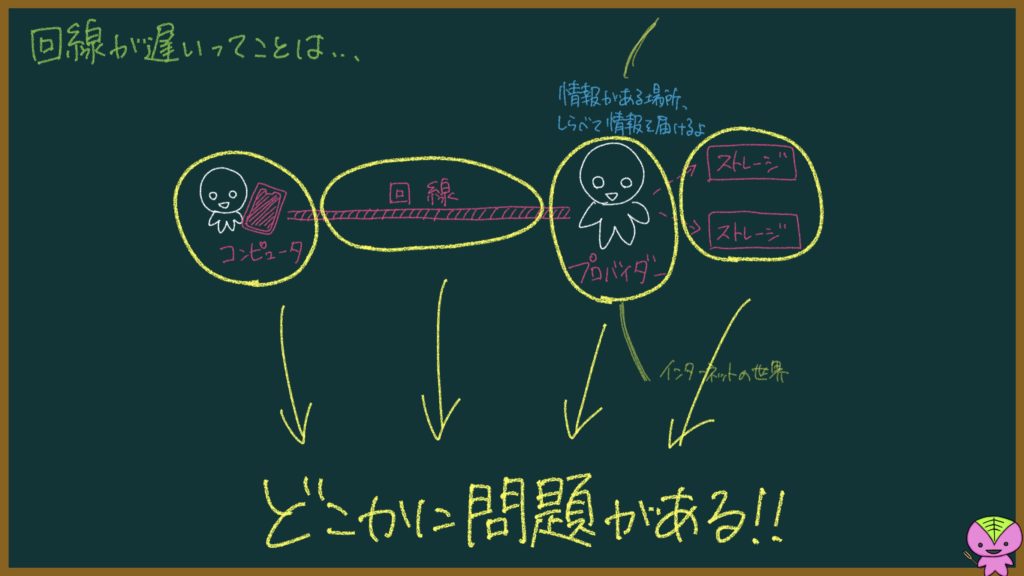

- 人がまばらに住むと、つながりが分断され、なおさら共有は困難になる

- 遠く離れた人々とルールを共有するのは難しい

砂漠に住んでいる部族の特徴

離れて暮らしている

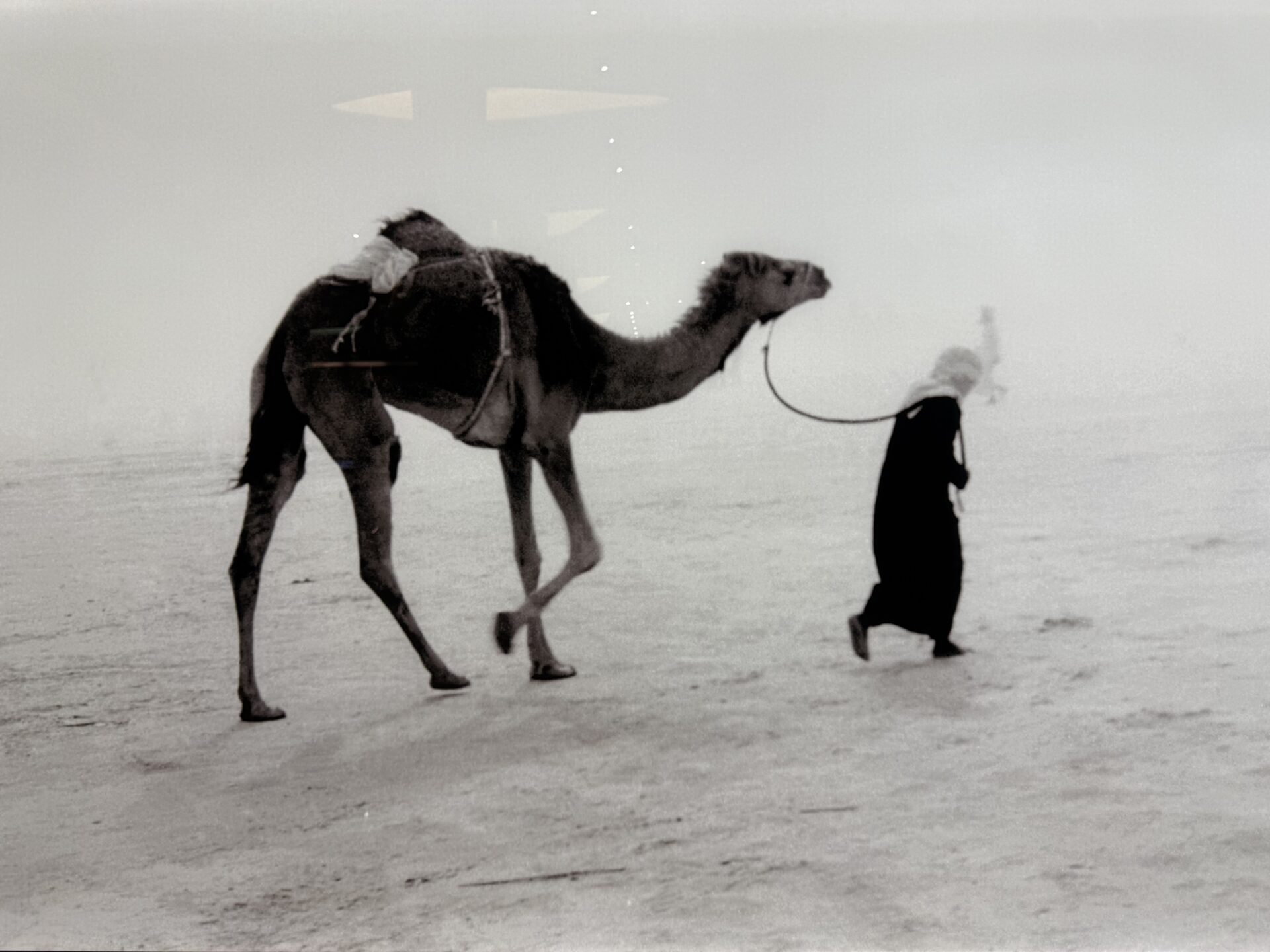

砂漠に住む部族は、オアシスや水源を中心に、小規模な集団で点在して暮らす。

砂漠では水や食料、家畜の草など、生活に必要な資源が限られているため、自分たちの近くだけでは十分な物資を確保できない。

そのため、遠く離れた部族と交易を行い、必要な物資を手に入れることが不可欠になる。

しかし、このとき共通の価値観やルールがなければ、相手が信用できるかどうか分からず、トラブルに発展しやすくなる。

「この人は信用できるのか?自分たちを裏切らないか?」という不安が常に付きまとうため、共通のルールや価値観を持つことが重要になる。

共通の「国家」や「法」は存在しない

砂漠では人々が点在して暮らしているため、同じ法体系や国家のシステムを共有して生活することは困難だった。

その地域ごとに「この土地ではこういう決まりで動く」というローカルルールしか存在せず、部族ごとに価値観やルールが異なっている、という状態である。

結果として、誤解や争いが頻発し、血の報復に発展することもあった。

こうした状況では、部族を超えて共有できる道徳やルールが強く求められる。

共通の道徳・ルールが求められた

砂漠では「国家」は成立しにくい。しかし、部族を超えて共有できる道徳やルールは必要だった。

こうした状況・ニーズに、イスラーム教はぴったり合致した。

イスラーム教は、以下のような道徳的かつ実践的な行動規範を示す宗教である。

- 「神の前にすべての人は平等」

- 「信者(ムスリム)は互いに助け合い、争いを避ける」

- 「商取引は公正に。約束は守れ。利子は禁止」

- 「嘘をつかず、背信を行わず、神の命令に従え」

こうした価値観を共有する「ウンマ(信仰共同体)」は、国家の代わりに広域の人々を結ぶ“信頼のネットワーク”として機能した。

その結果、商人や遊牧民は遠く離れた地域でも安心して取引できるようになり、ムスリム同士の紛争解決も、部族の掟ではなく神の命令が優先されるようになった。

つまり、イスラーム教は、点在して暮らし、お互いに交易が必要な部族に安心をもたらす価値観だったからこそ、広く受け入れられたのである。

じゃあインドネシアは?

インドネシアは、世界最大のムスリム人口を持つ国だが、砂漠ではなく湿潤地帯である。

なぜイスラーム教が広く受け入れられたのだろうか?

おそらく、砂漠に点在して住む部族と非常に状況が似ていて、「異なる部族同士のやり取りの際に、安心をもたらす価値観」が求められたからだろう。

インドネシアはたくさんの島からなる地域で、ジャングルが多い。このようなエリアにおいて、人々はそれぞれの島の海辺で、いくつもの部族社会を作って暮らしていたと考えられる。