工業の立地とは?わかりやすく

工業の立地について説明する。

工業の立地とは?

人間は「もっと便利に暮らしたい」「遠くへ早く移動したい」「寒さをしのぎたい」など、さまざまな欲求を持っている。

こうした欲求をかなえるために、自然から得られる資源を使って道具や機械を作り(=工業を行い)、人間は社会を発展させてきた。

しかし、必要なモノは地域によって異なるし、すべてを自分たちだけで作る必要もない。人間は「自分にできること」と「他の人に任せること」を分けて、社会全体で協力しながらモノを作り、やり取りするようになった。

その結果、

「この地域では〇〇を作っている」「あの地域では△△を作っている」

というように、地域ごとに得意なものづくりが生まれた。

これが「工業の立地」という現象である。

工業の立地はどうやって決まる?

では、ある工業が「どこに立地するか」を決めるとき、人間は何を考えているのか?

それを理解するに、まず「ものづくりの流れ」を見てみよう。

ものづくりの基本的な流れ

① 作るモノを決める(人々にとって価値のあるものを考える)

② 必要なものを準備する

- 自然からとれる原材料

- 作業に必要なエネルギー(人の労働、機械、電気など)

- 作るために必要な知識や経験や技術

- 作るために必要な資金

③ 実際にモノを作る(加工・製造)

④ 作ったモノを、必要としている人のもとへ届ける(流通)

ものづくりの流れを踏まえて「どこで作るのが一番効率的か?」を考える

つまり、できるだけ楽をして、できるだけコストをかけずに、モノを作って届けたい。

工業の立地とは、まさにその「効率」を最大化するための工夫である。主に次の3つの視点から考えられている。

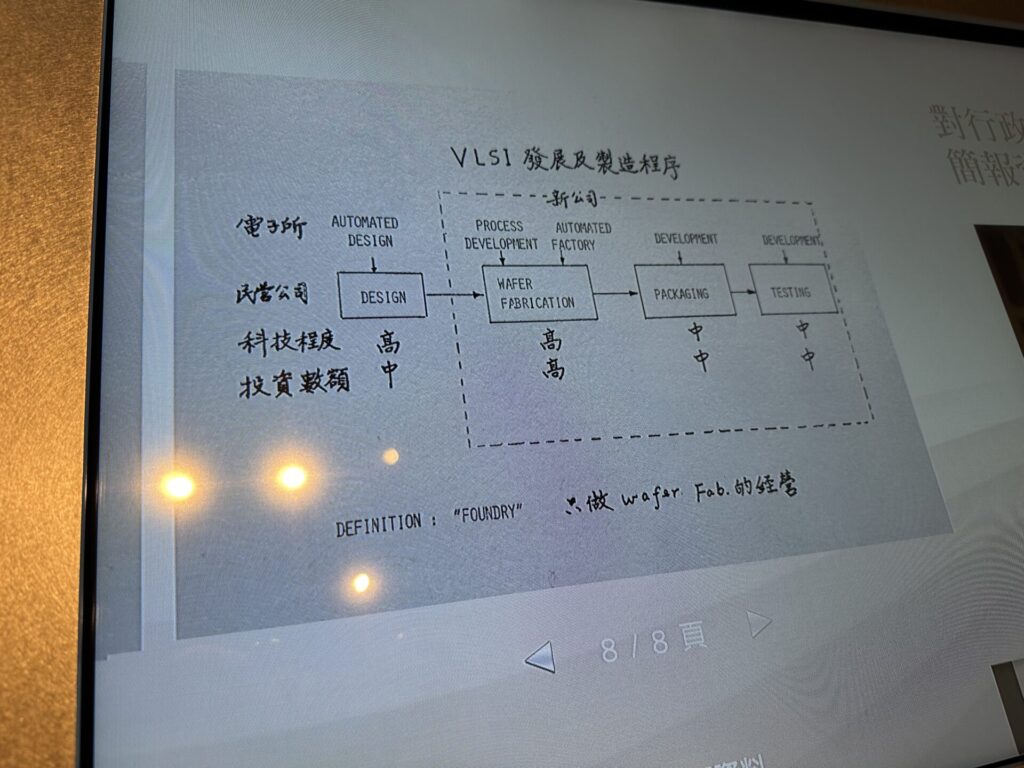

(a)作るモノと作る場所を分ける(ファブレス化)

モノを「考える人(設計)」と「つくる人(製造)」を分ける

(例:Appleは設計だけ)

(b)必要なものを準備しやすい場所に工場をつくる

- 原材料が手に入りやすい場所(→ 材料費が抑えられる)

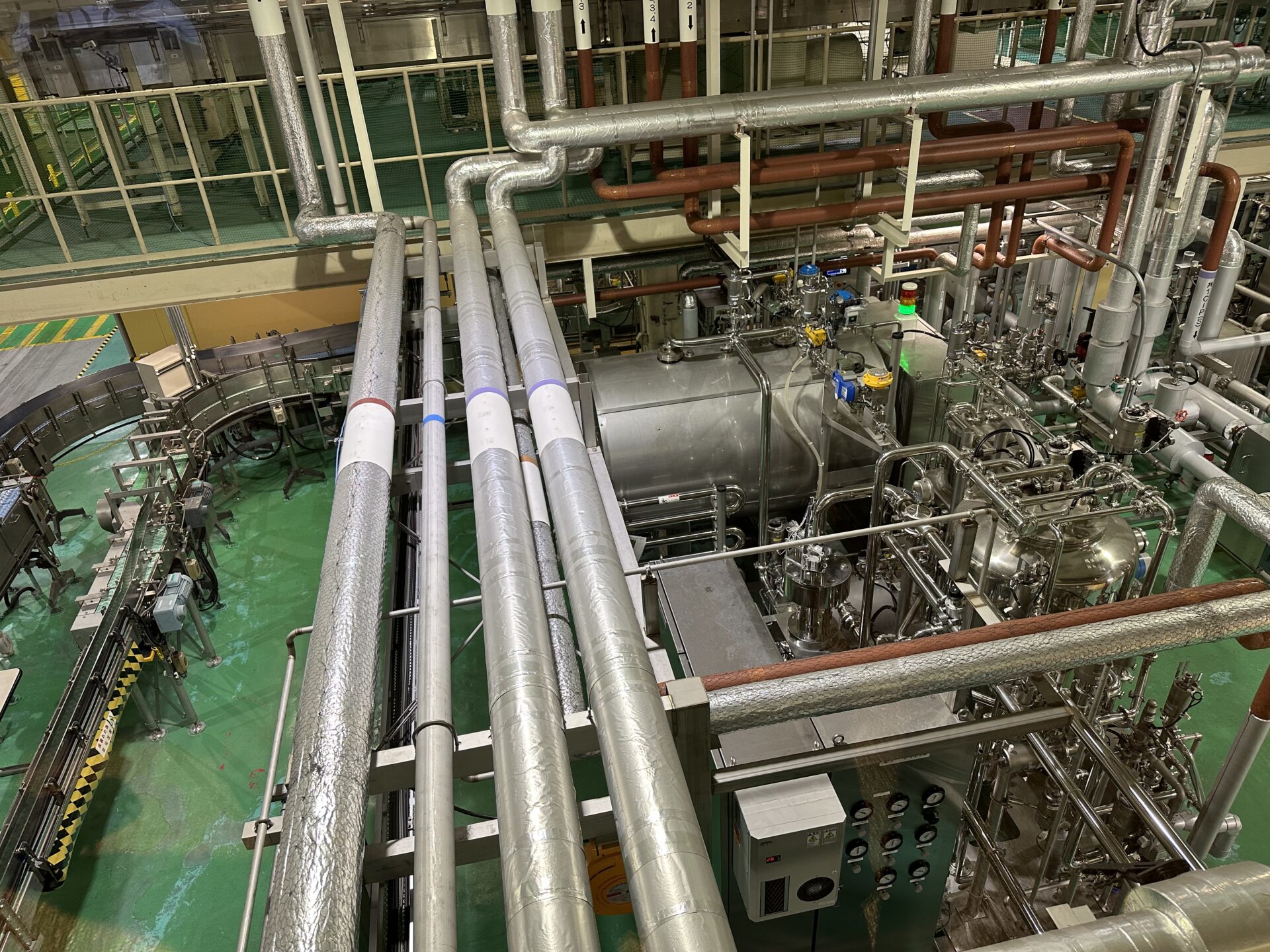

- 電気や水が豊富な場所(→ 安定して生産できる)

- 働く人が確保しやすい場所(→ 人件費・人材確保の安定)

(c)作ったモノを届けやすい場所に工場をつくる

- 道路や港などの交通インフラが整った場所(→ 輸送コストが下がる)

- 市場の近く(→ 壊れやすい製品や重い製品の輸送に有利)

→「生産」と「輸送」のバランスをとる

(b)と(c)のどちらか一方だけを重視するのではなく、「ちょうどよいバランスの場所」に工場を建てるのが現実的。

工業立地のパターン

実際によくある工業立地のパターンと、どのような工業が該当するかの具体例を説明する。

それぞれを覚えることよりも、「この工業で最も利益を上げる(=儲ける)ためにはどうすればいいだろう?」と、工場を設置する場所を決める人の気持ちになって考えることが大事。

ものづくりの基本的な流れ

① 作るモノを決める(人々にとって価値のあるものを考える)

② 必要なものを準備する

- 自然からとれる原材料

- 作業に必要なエネルギー(人の労働、機械、電気など)

- 作るために必要な知識や経験や技術

- 作るために必要な資金

③ 実際にモノを作る(加工・製造)

④ 作ったモノを、必要としている人のもとへ届ける(流通)

→ものづくりの流れを踏まえて「どこで作るのが一番効率的か?」を考える

原料の確保が重要な場合

原料指向型

原材料の重さがあり、運ぶのが大変な場合は、原料産地の近くに立地する。

- 例:鉄鋼業、セメント工業(鉄鉱石、石灰石などの重量が大きい)

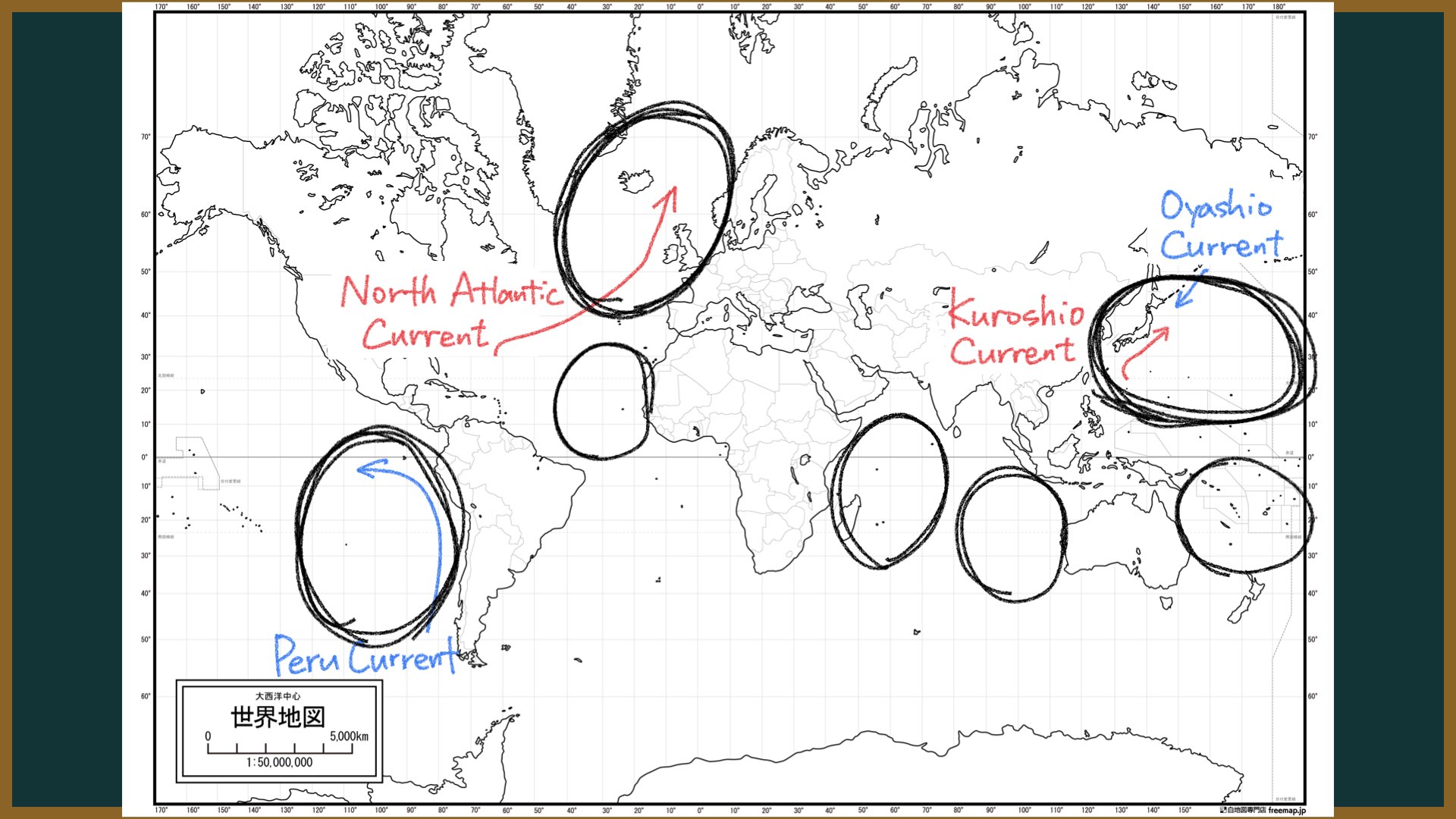

交通指向型(輸入型)

輸入に頼る原料を多く使う場合は、港や大きな道路の近くに立地する。

- 例:鉄鋼業、石油化学工業(輸入原油を使う)

消費者の動向をつかむのが重要な場合

市場指向型

流行や消費者ニーズを素早く反映する必要がある場合は、大都市など消費の中心地に近い場所に立地する。

- 例:出版・印刷業、高級アパレル産業、化粧品工業

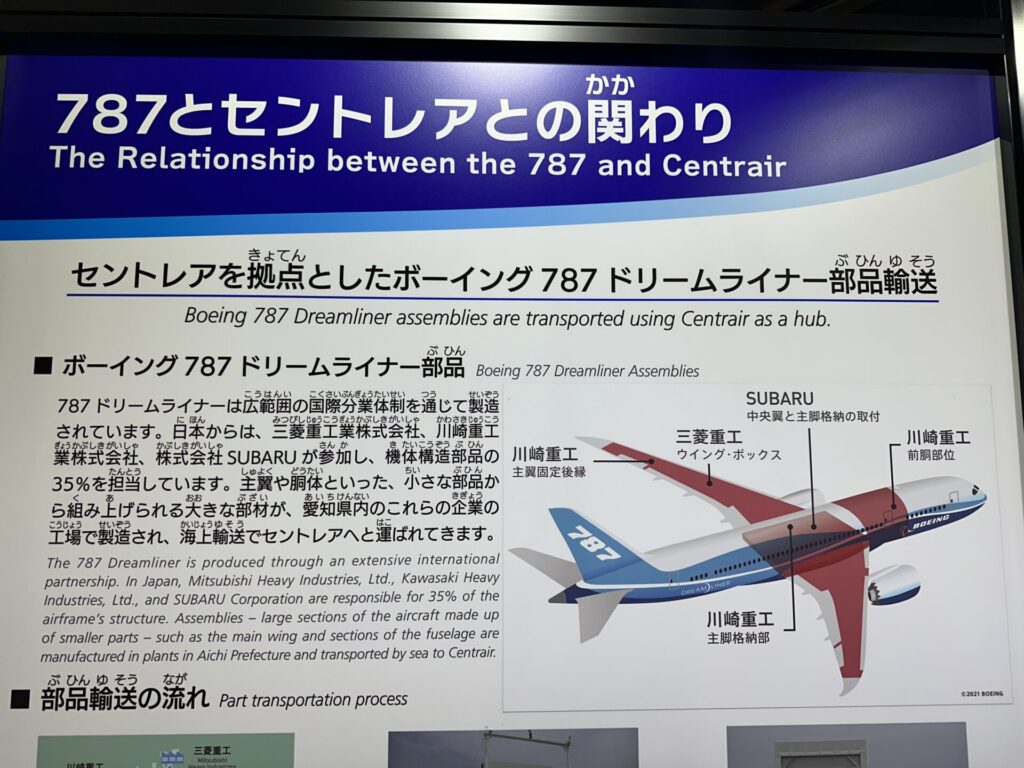

部品のやり取り・組み立てが重要な場合

集積指向型

多くの関連工場と部品のやり取りが必要な場合は、企業が集まる地域に立地する。

- 例:自動車工業(部品メーカーと完成車メーカーの連携)

交通指向型(高速アクセス型)

部品や製品の運搬を効率化したい場合は、高速道路・空港の近くに立地する。

- 例:エレクトロニクス工業(スマホや電子部品の短期輸送)

研究・開発との連携が重要な場合

交通指向型(技術者アクセス重視)

開発部門と製造現場の連携が特に重要な場合は、研究者や技術者が行き来しやすいように、空港や新幹線の駅の近くに立地する。

- 例:先端技術産業(半導体、医療機器、AI、光学機器など)

- (※TSMC熊本工場は九州新幹線や空港へのアクセスを重視)

人手(労働力)が重要な場合

労働力指向型

高度な技能を持つ人材が必要な場合は、技術者や熟練工が多く集まる地域に立地する。

- 例:航空機部品工業、精密機器産業

安価で豊富な労働力を求める場合は、人件費が安く、労働力が確保しやすい地域に立地する。

- 例:繊維工業、電気機械の組み立て

製品を輸送するのが大変な場合

市場指向型

製品の重量が大きい場合は、輸送コストを抑えるために消費地(市場)の近くに立地する。

- 例:ビール工業(空瓶の回収コストも考慮される)

製品が破損しやすい場合は、輸送中のリスクを減らすために市場の近くに立地する。

- 例:ガラス製品、精密機器、冷凍食品など

用地条件を考慮する場合(コスト・面積・法規制)

騒音・排水・公害の恐れがある工場は、都市から距離を置いた場所に立地する。

- 例:石油化学工業、製紙工業など(環境規制や住民の反対を避けるため)

広い土地が必要な場合や、地価の安さが重要な場合は、郊外や地方に立地する。

- 例:自動車工場、化学工場、製鉄所など(敷地面積が大きく、地価が安い場所を選ぶ)

政策・歴史の影響を受ける場合

国や自治体による工業団地の整備や補助金によって、工場が誘致される場合がある。

- 例:戦後の臨海工業地帯、新興国での外資誘致

歴史的に発展した地域に企業が集まり、その流れを引き継ぐ形で立地する場合もある。

- 例:富士山麓の精密機器産業、長野の電子部品産業など