電気はどう生み出される? 未来の発電方式までわかりやすく

前回の記事で、

「総合的に見て、電力が最も便利で使いやすいエネルギー形態である」

ということを説明した。

しかし、電気そのものは自然界に大量に存在しているわけではない。僕たち人間は、別のエネルギー源を利用して電気を作り出している。

では、具体的にどうやって電気を生み出しているのか?発電の仕組みを大きく3つに分けて見ていく。

発電の仕組みは大きく3つに分かれる

| 分類 | 例 |

|---|---|

| ① タービンを回して電気を生み出す(電磁誘導) | 火力発電・水力発電・風力発電・原子力発電 |

| ② 光を直接電気に変える(光電効果) | 太陽光発電(ソーラーパネル) |

| ③ 化学反応で電気を生み出す(電気化学反応) | 燃料電池 |

①タービンを回す(電磁誘導)

最も一般的なのが、タービンを回して発電機の中の磁石やコイルを動かし、電磁誘導の原理で電気を作る方法。

| 発電方式 | 実用化状況 | コメント |

|---|---|---|

| 火力発電(石炭・石油・天然ガス) | ✅ 完全に実用化 | 世界中で最も広く使われている |

| 水力発電 | ✅ 完全に実用化 | 古くから使われている、安定した基幹電源 |

| 風力発電 | ✅ 実用化済み(急拡大中) | 陸上も洋上も商業化済み、ただし場所に制限あり |

| 原子力発電 | ✅ 実用化済み | 世界中で稼働中、課題は安全性と廃棄物処理 |

| 地熱発電 | ✅ 実用化済み | 規模は小さいが実用化されている(アイスランド、日本など) |

| 水素ガスタービン発電 | ✅ 実用化済み(普及拡大中) | 家庭用燃料電池や燃料電池車(FCV)が登場している |

| 波力発電 | 🔶 実証・試験段階 | 実験施設はあるが、商業化はまだ |

| 潮流発電 | 🔶 実証・試験段階 | 実験レベル、一部で小規模商業運転(イギリスなど)も |

| 海洋温度差発電 | 🔶 ほぼ研究・実証段階 | 技術的に難しく、商業規模ではまだ未達 |

火力発電

石炭や石油、天然ガスなどの燃料を燃やして蒸気を作り、その蒸気の力でタービンを回して発電する。

大量の電力を安定的に生み出すことができるため、現代社会を支える主力の発電方式となっている。

火力発電所は、燃料を運びやすいように港に近い臨海部に建設されることが多い。また、都市部の電力需要を支えるために大都市近郊にも立地している。

燃料を燃やす過程で二酸化炭素(CO₂)などの温室効果ガスを排出するため、地球温暖化対策の面では課題がある。最近では、より環境負荷の小さい天然ガス火力への転換や、CO₂回収・貯留技術(CCS)の開発も進められている。

水力発電

川の水の流れやダムにたまった水を使って水車を回し、発電する。

自然の地形や水の流れを活かすため、山間部などに大規模な発電所が作られることが多い。

建設費は高いものの、一度作れば長期間にわたって安定した電力供給が可能。

- 揚水式発電

-

水力発電には「揚水式発電」と呼ばれる特別な仕組みもある。

これは、電力が余っているとき(たとえば深夜)に下のダムから水をくみ上げて、上のダムにためておく仕組み。電力が必要になったときに、その水を一気に流すことで発電ができる。いわば「電気の充電」のようなことが可能。

- マイクロ水力発電

大阪万博の電力館の展示。(2025.4撮影)

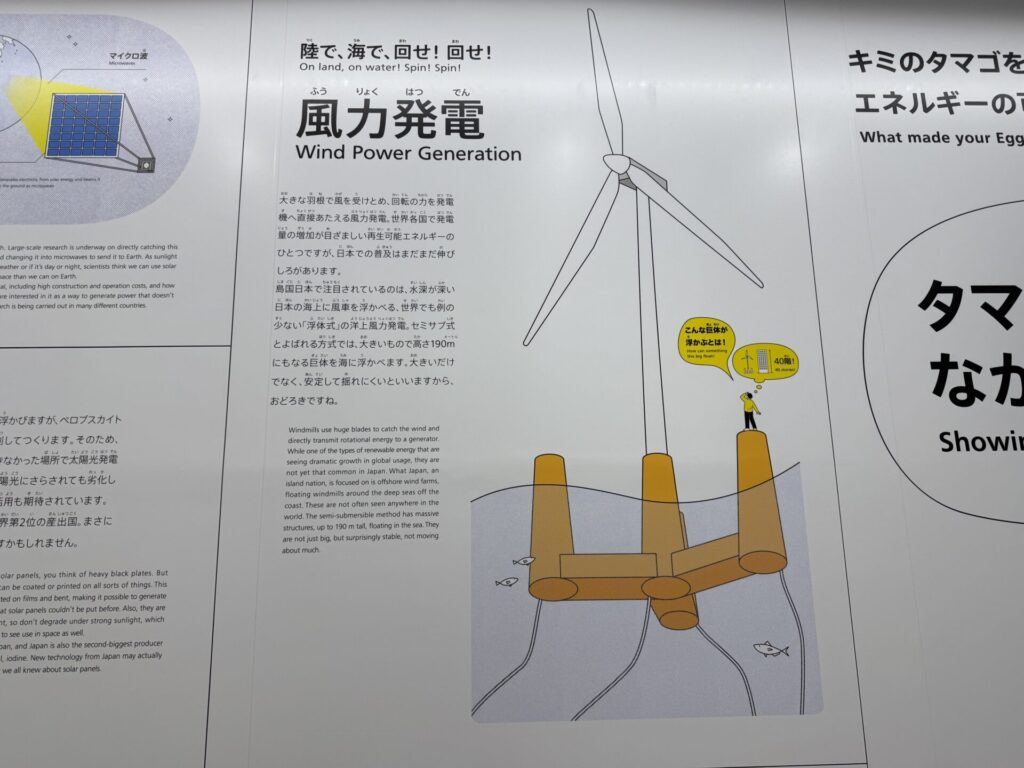

風力発電

風の力で風車を回して発電する。

一定方向に強い風が吹く地域に適しており、偏西風の影響を受けやすい場所に多く建設されている。

一方で、騒音や鳥類への影響といった環境問題が指摘されている。

※日本では急に海底が深くなる場所が多いため、洋上風力は浮体式が適している。

原子力発電

ウラン燃料の核分裂反応で生まれる熱で蒸気を作り、タービンを回して発電する。

発電時に二酸化炭素をほとんど排出しないため、温暖化対策として注目されているが、安全性や放射性廃棄物の処理という課題も抱えている。

※核燃料はウラン235(自然に存在する)、プルトニウム(人工)。

※日本では主に軽水炉型の原子炉が使われている。

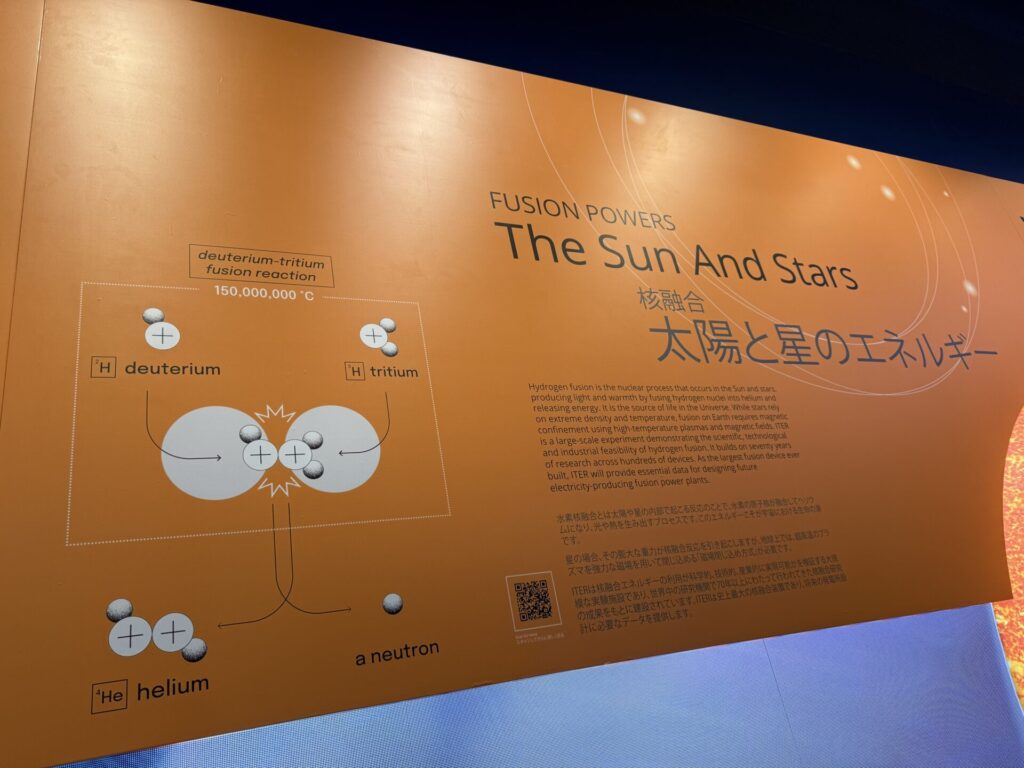

- 核融合発電

-

核融合反応で生まれる熱で蒸気を作り、タービンを回して発電する。

夢の発電方式として、実用化に向けて研究中。

大阪万博の電力館の展示。(2025.4撮影)

大阪万博の国際機関館の展示。(2025.4撮影)

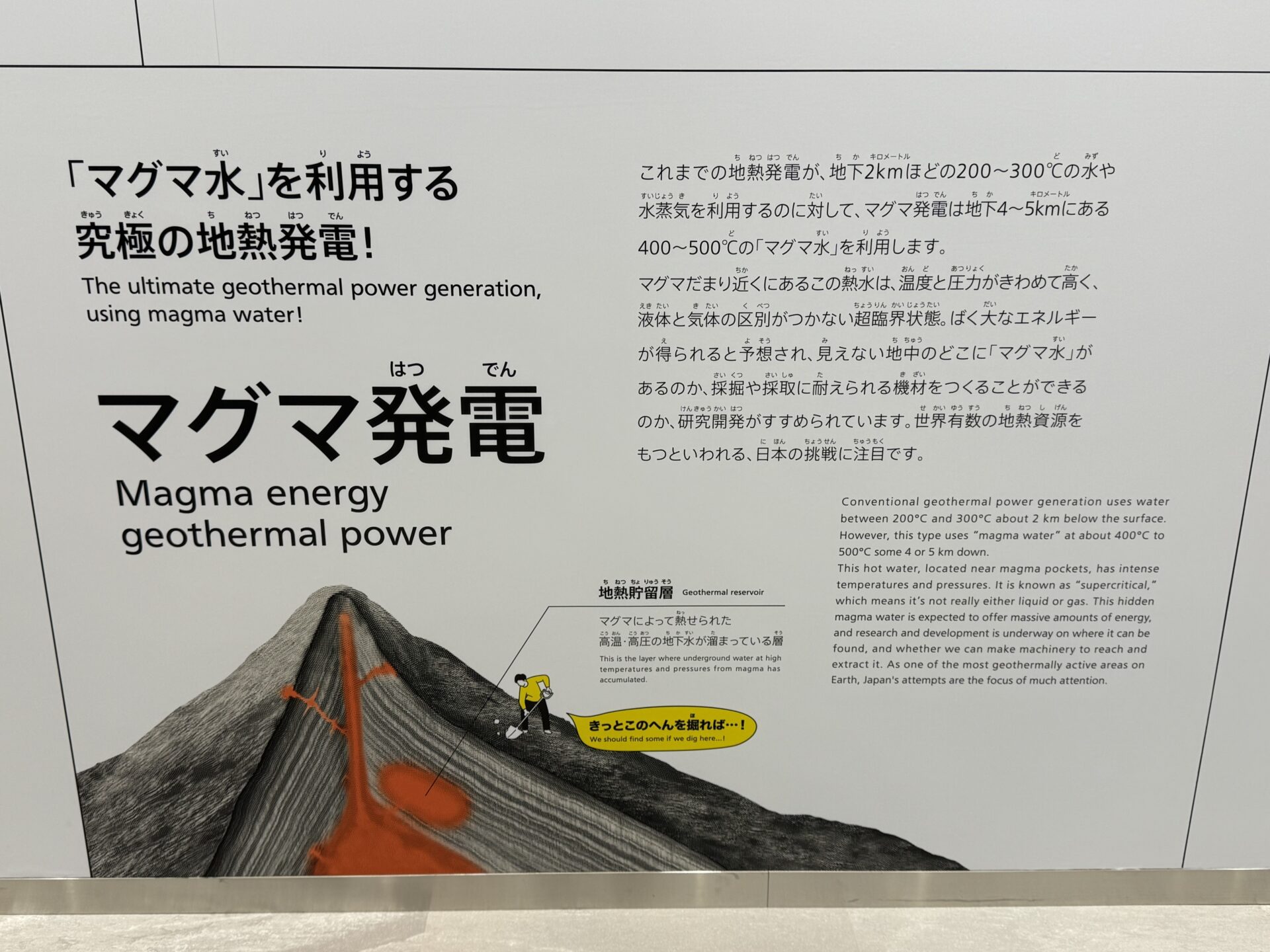

地熱発電

地下深くにある高温の蒸気や熱水を使ってタービンを回し、発電する。

昼夜を問わず安定して発電でき、二酸化炭素も排出しないため、クリーンなエネルギー源とされている。

ただし、適した場所が国立・国定公園内に多く、開発には規制があるほか、蒸気の温度や圧力が低いため発電量に限界がある。

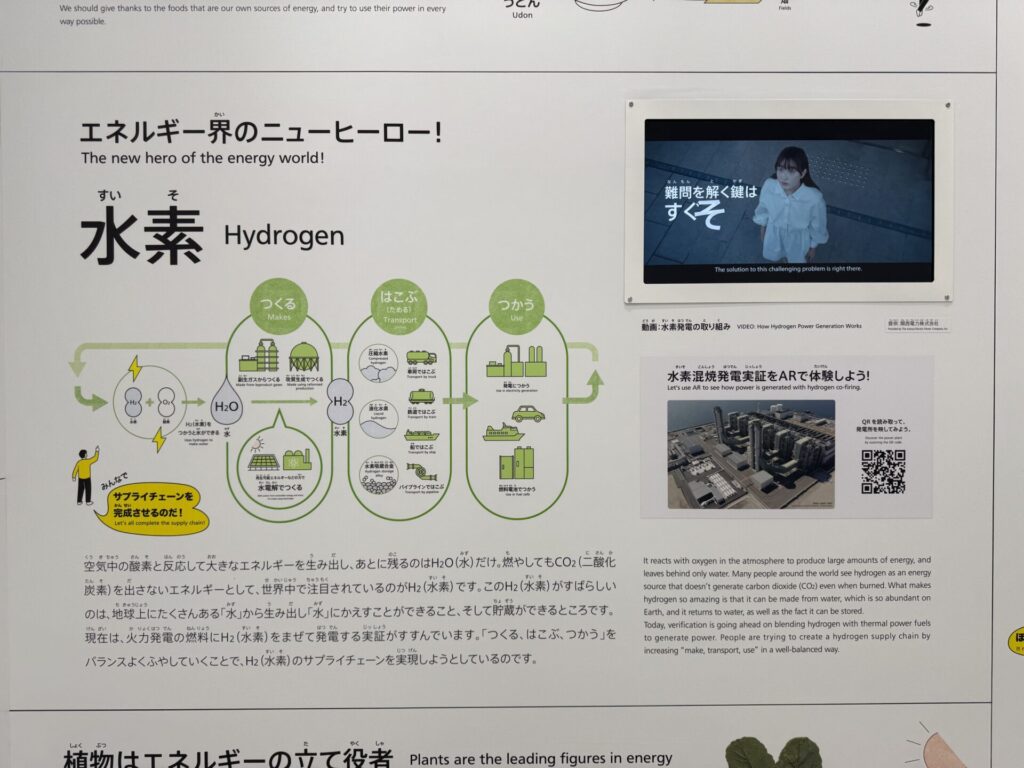

水素ガスタービン発電

水素ガスを燃やして高温高圧のガスを作り、そのガスでタービンを回して発電する。

石炭・石油などと同じ火力発電の一種だが、燃やしてもCO₂をほとんど出さないのが特徴。

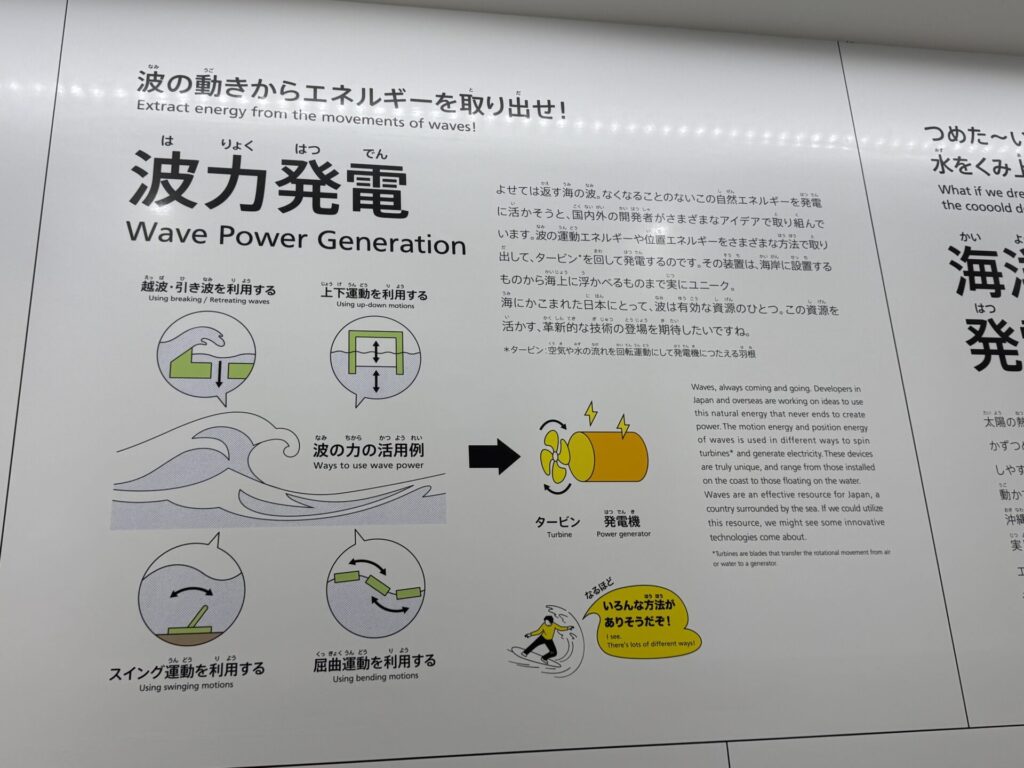

波力発電

波の上下運動でタービンを回して発電する。

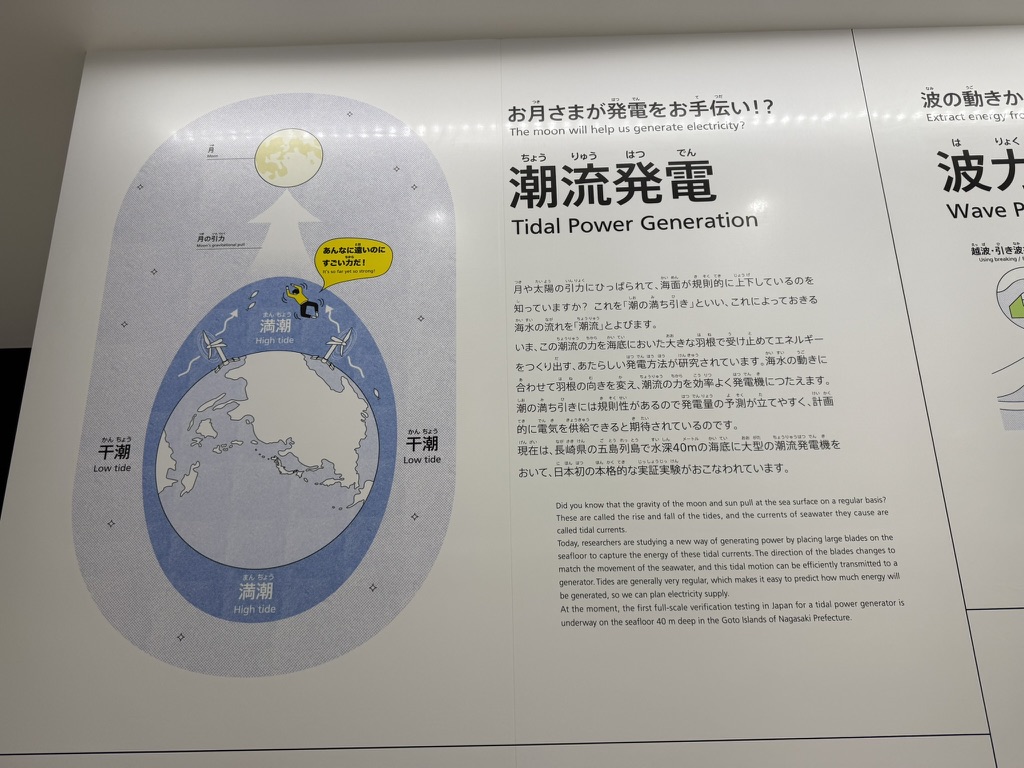

潮流発電

海の潮の流れを利用してタービンを回して発電する。

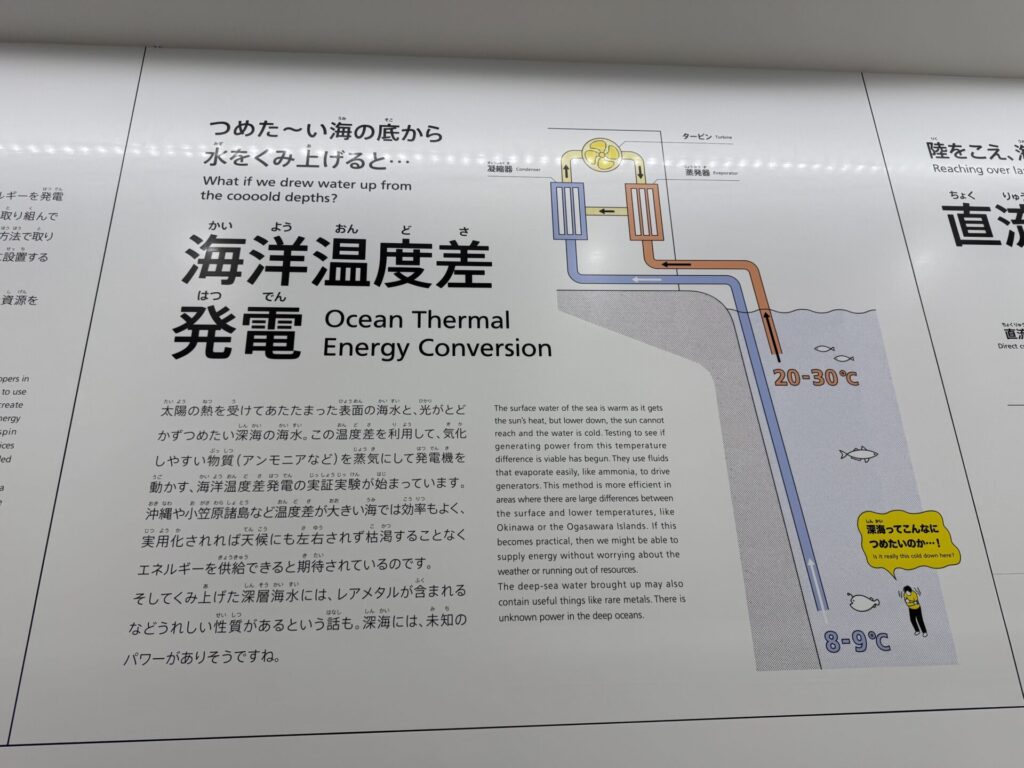

海洋温度差発電

深海と表層の温度差を利用して蒸気を作り、タービンを回して発電する。

②光を直接電気に変える(光電効果)

光があたると電子が飛び出す「光電効果」を利用して、直接電気を作る。

| 発電方式 | 実用化状況 | コメント |

|---|---|---|

| 太陽光発電 | ✅ 完全に実用化 | 世界中で普及中、家庭用も大規模も可 |

| 宇宙太陽光発電 | 🔴 実用化していない(研究段階) | 概念実証中、商業化はかなり先 |

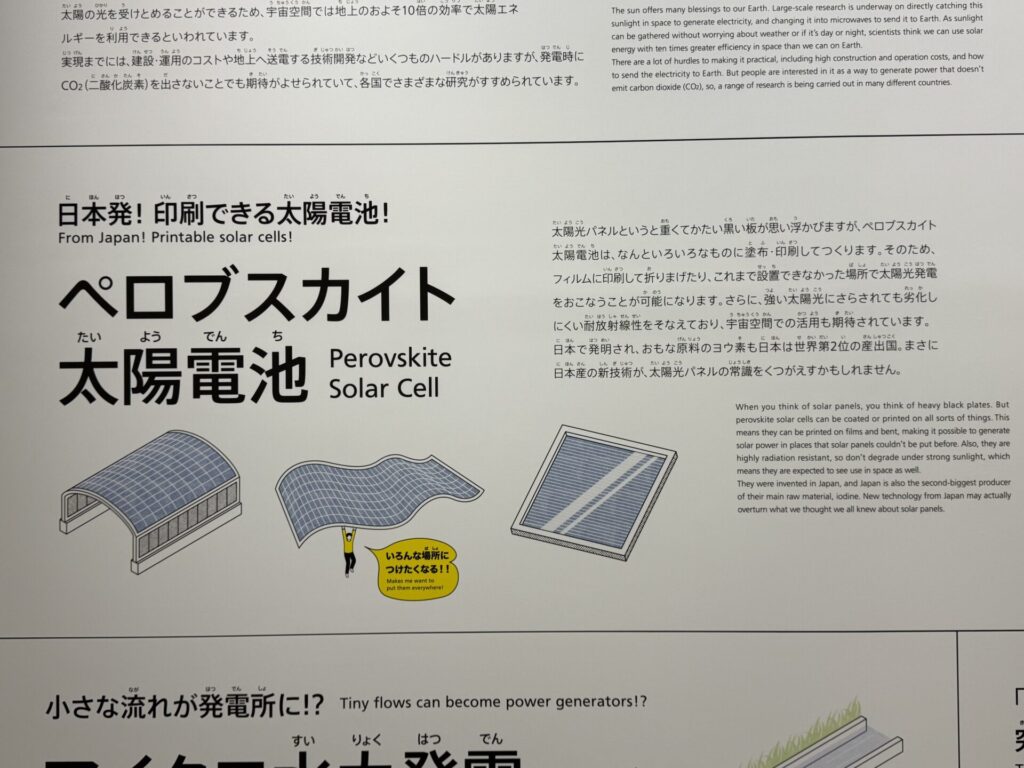

太陽光発電

光が当たると電子が飛び出す「光電効果」という現象を利用して、直接電気を作り出す。

太陽光発電は比較的小規模でも導入でき、家庭やビルの屋上にも設置できる手軽さがある。

一方で、発電量は昼夜や天候に大きく左右され、発電した電気は直流なので、家庭や工場で使える交流に変換するためにインバータが必要。

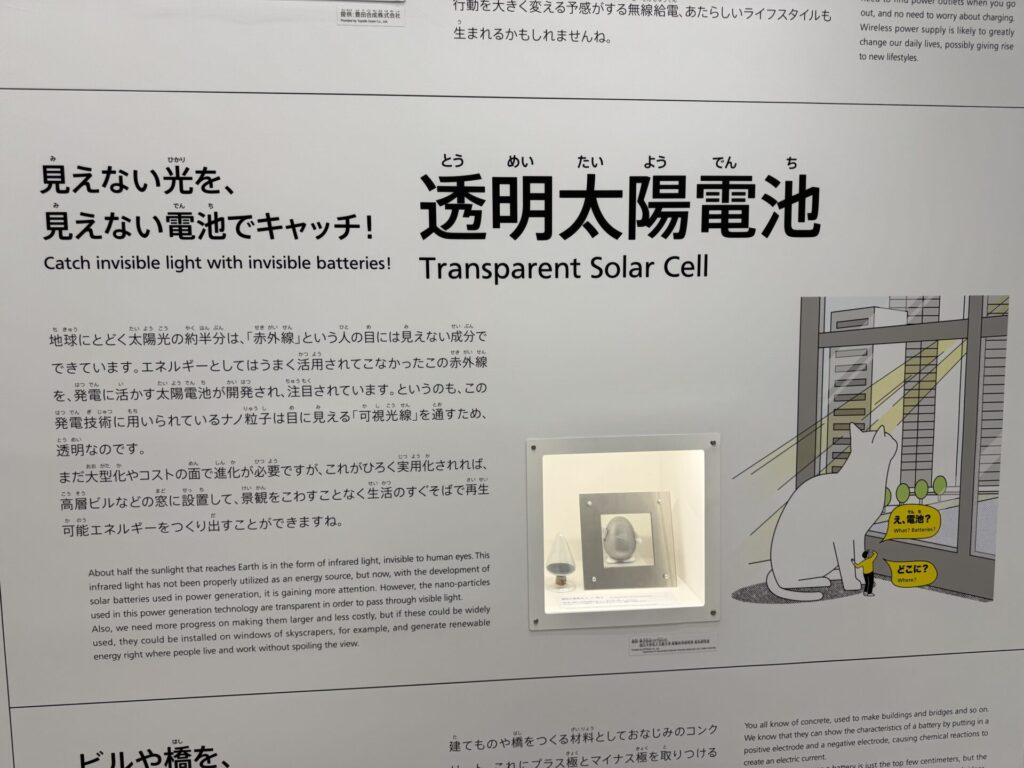

- 透明太陽電池

大阪万博の電力館の展示。(2025.4撮影)

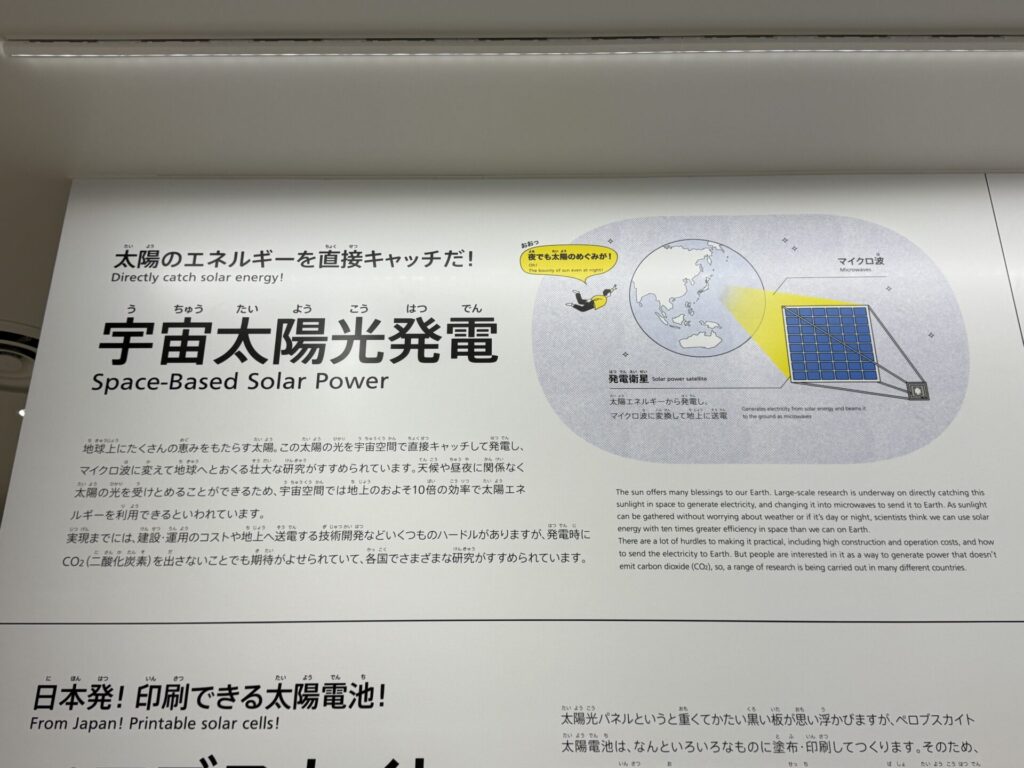

宇宙太陽光発電

宇宙空間で太陽光を集め、地上に無線でエネルギーを送るという新しい発電方式。

まだ実験段階だが、将来的な技術として注目されている。

③化学反応で電気を生み出す(電気化学反応)

化学反応時に生まれる電子の流れを取り出す。

| 発電方式 | 実用化状況 | コメント |

|---|---|---|

| 燃料電池 | ✅ 実用化済み(普及拡大中) | 家庭用燃料電池や燃料電池車(FCV)が登場している |

燃料電池

水素と酸素を化学反応させることで発生する電子の流れを直接取り出して電気を生み出す。

発電と同時に排出されるのは水だけなので、非常にクリーンなエネルギーシステムとされている。