モチオカ(望岡 慶)

なぜ日本の林業は衰退したのか

外材に押され、構造的に競争力を失った結果、林業が立ちゆかなくなった。

木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)

木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)

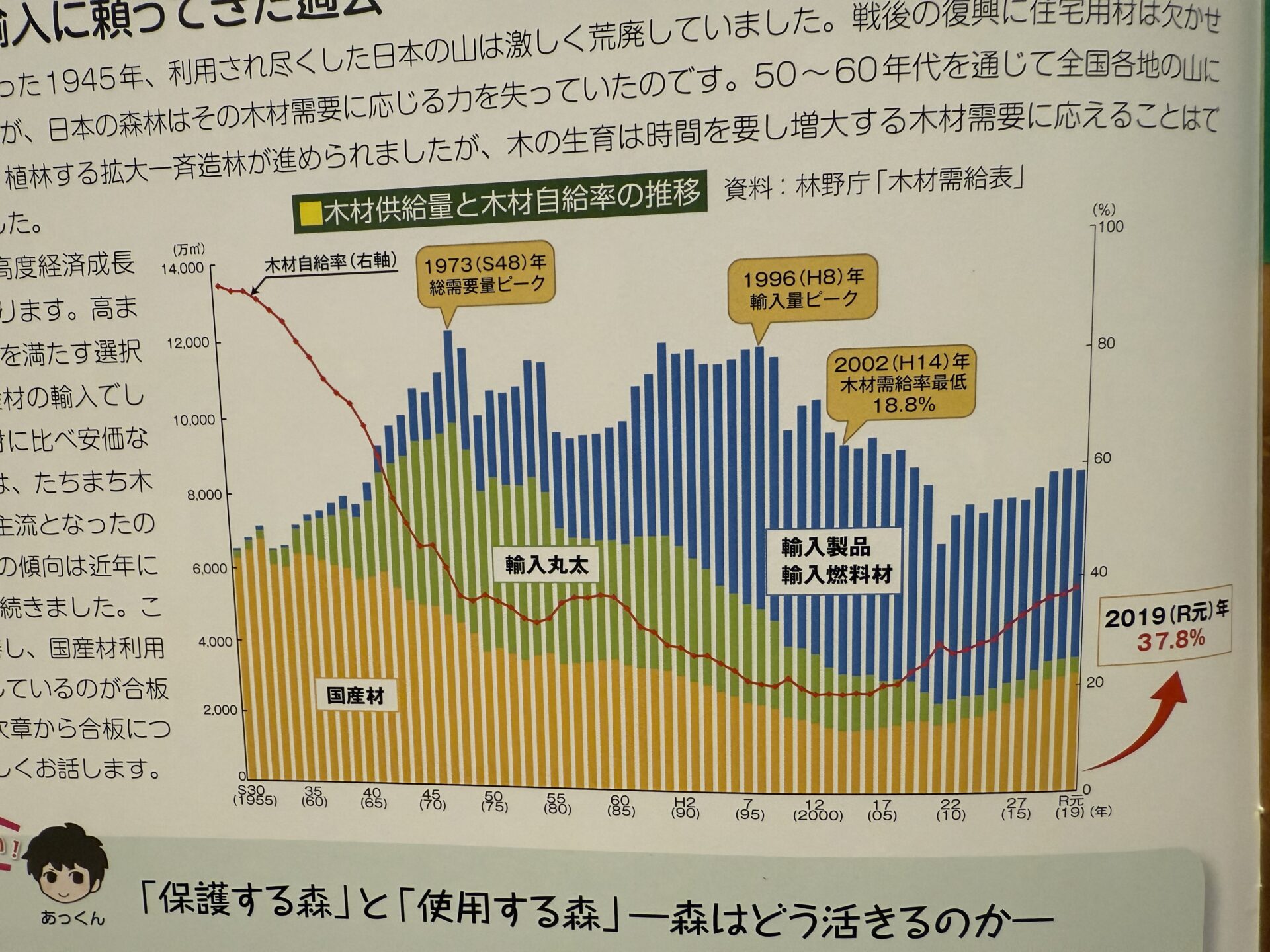

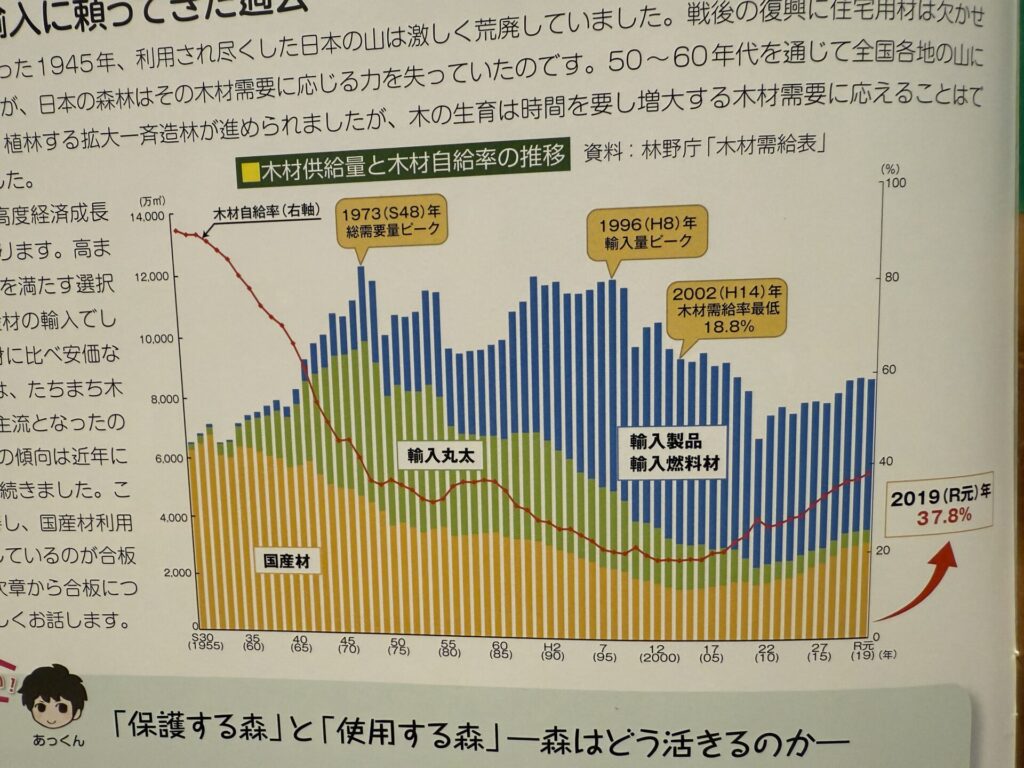

① 戦時中の森林資源の大幅な減少

- 戦争遂行のため、木材が軍需物資として大量に伐採された。

- 戦後も復興需要で伐採が続き、森林は大きく荒廃した。

- 木は育つのに時間がかかるため、国産の木材では需要に応えることができなくなり、外国産材の輸入が始まった。

※1960年代から木材輸入が完全自由化

② 円高による外材輸入の増大

- 1970年代の変動相場制導入、1985年のプラザ合意による円高で、外国産の木材が格安に。

- 国内木材ではコスト競争に勝てず、外材依存が進行した。

③ 生活様式の変化による国産材の需要減少

- 洋風住宅の普及により、和室向けの高級材(スギ・ヒノキ)の需要が減少。

- 建築用木材も規格化・工業製品化が進み、無垢材へのこだわりが薄れた。

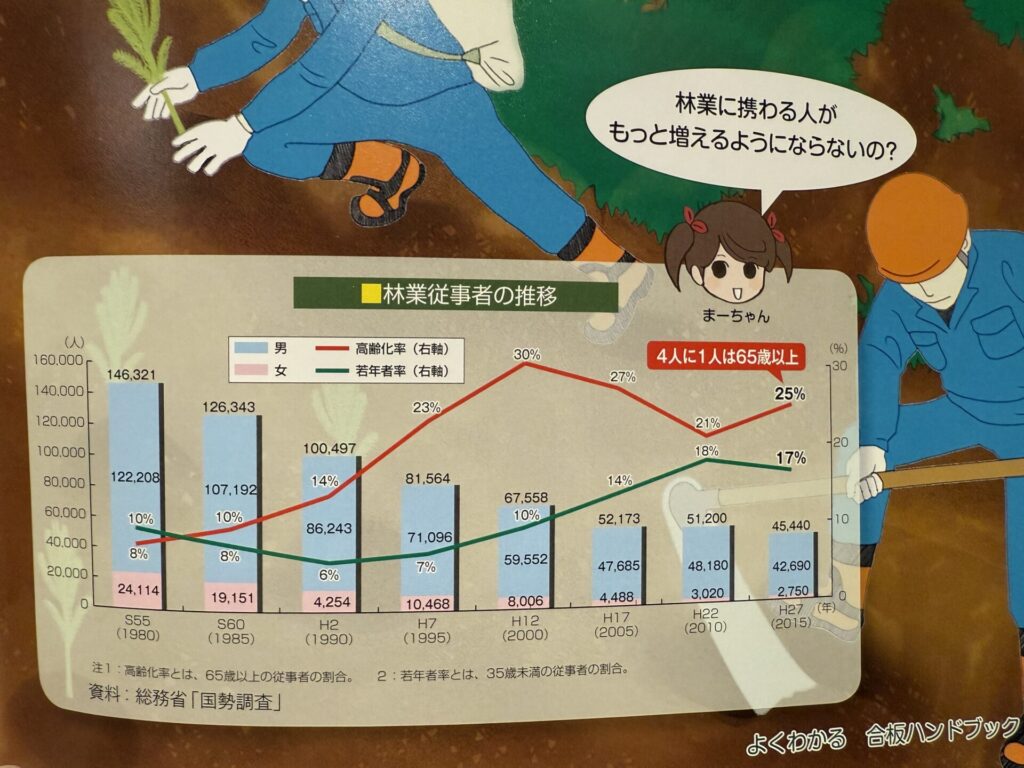

④ 林業が発達しにくい構造

- 森林所有者が細かく分かれており、大規模経営が難しい。

- 作業道整備や機械化も遅れ、低コスト生産が実現できず、競争力が低下した。

木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)

木材・合板博物館でもらった『よくわかる合板ハンドブック』。(2025.4撮影)

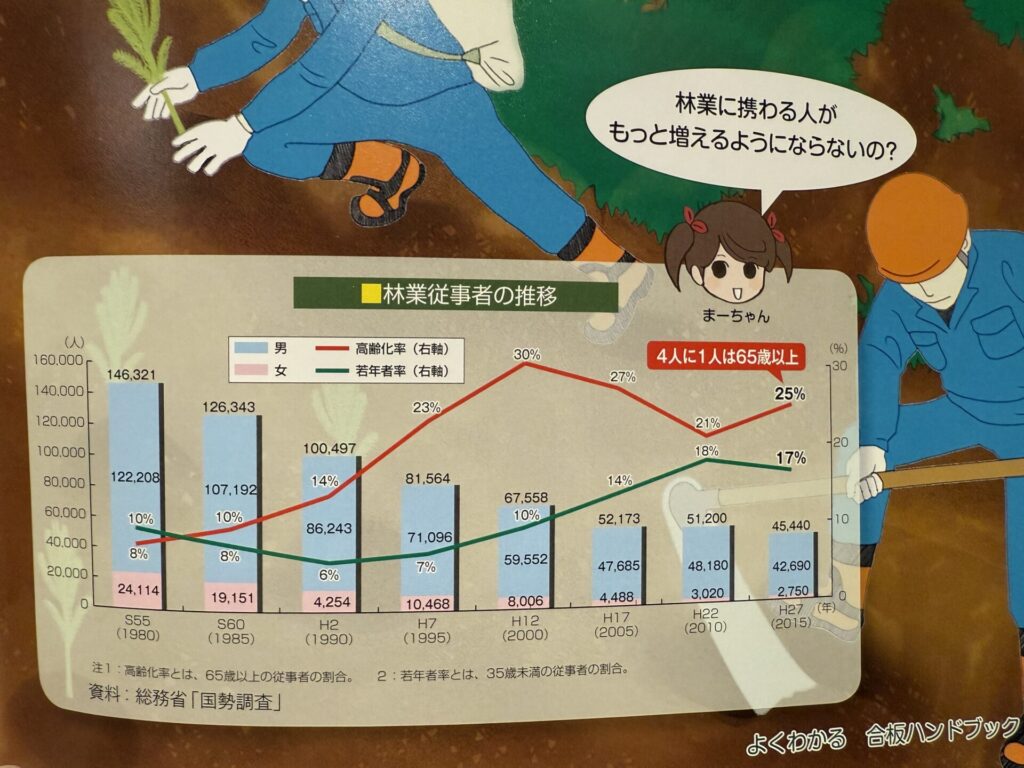

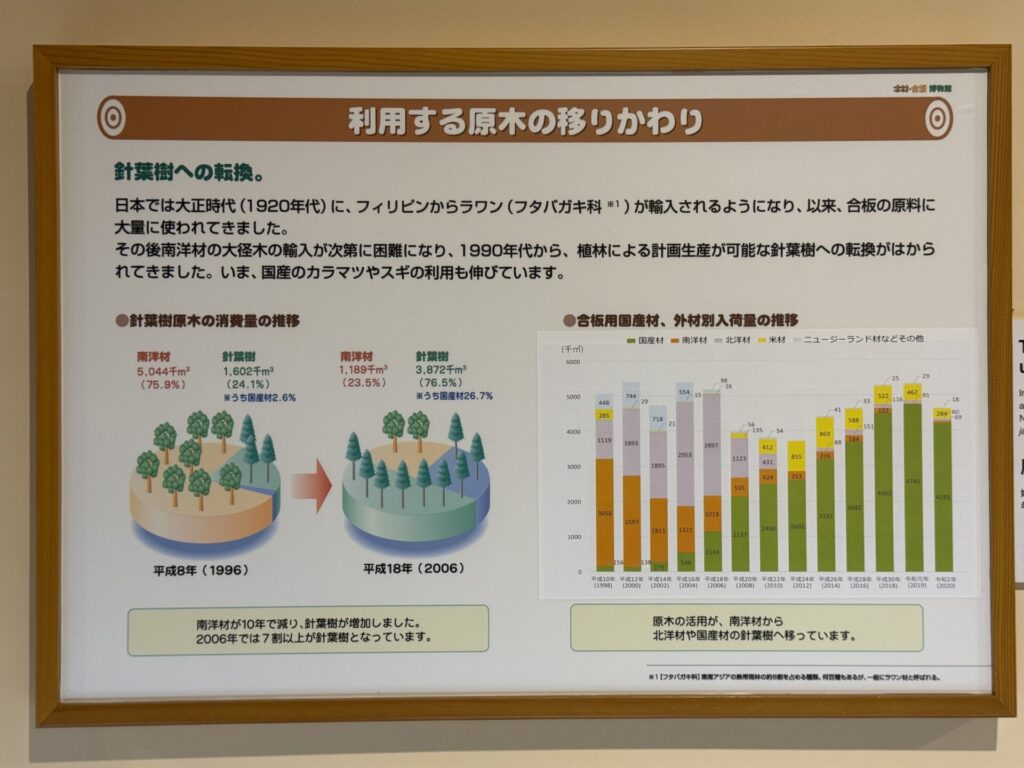

日本の木材輸入先

1970年頃:フィリピンから

1970年代後半〜:インドネシア、マレーシアから

↓

インドネシアで丸太の輸出規制→合板などに加工してから輸出

↓

1980年代後半〜:マレーシアから

↓

近年:カナダ、アメリカ合衆国、ロシアなどから(東南アジアからは合板での輸入が中心)

かつて日本で外材と言えば南洋材だった。東南アジアや南太平洋の熱帯ジャングルから伐り出された直径2メートルを超すような大木が大量に輸入された。

実は21世紀に入ると日本の南洋材輸入は激減して、木材需要の1割に満たず、丸太に限れば1%以下になっていた。

木材・合板博物館にて。(2025.4撮影)

木材・合板博物館にて。(2025.4撮影)

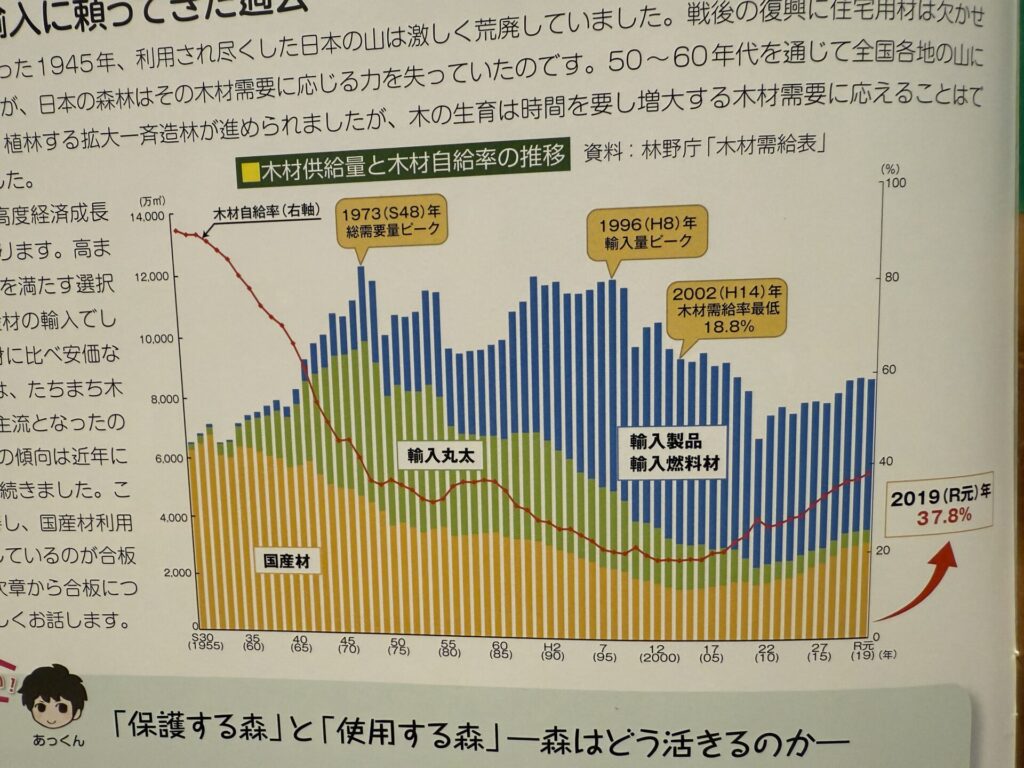

日本の林業の未来と課題