川・海がつくる日本の地形:水の国ニッポン

日本の地形といえば、まず「山が多いこと」が挙げられる。

でも、それに負けないくらい「水がつくり出す地形」もたくさん存在する。

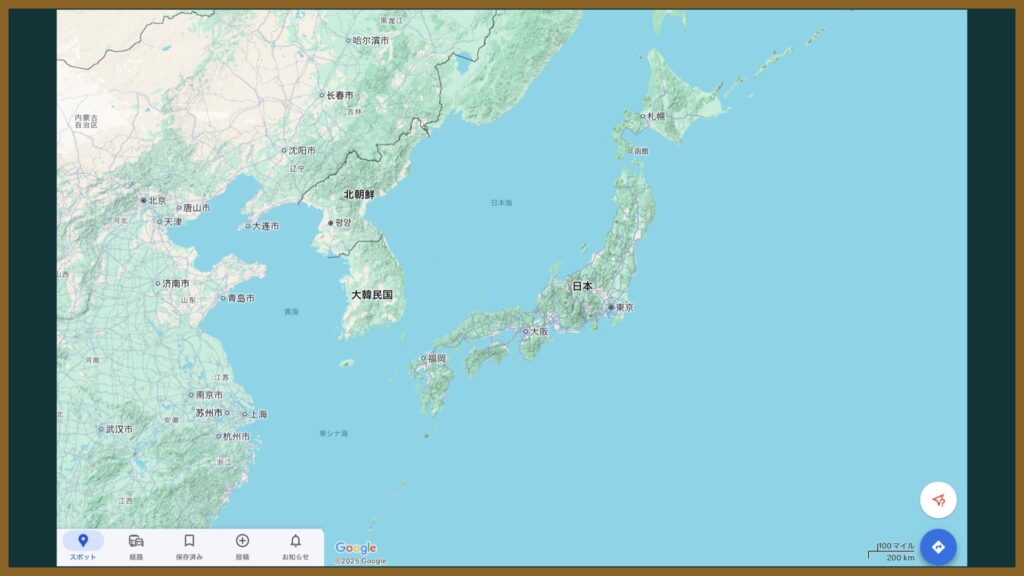

日本は雨が多く、山地が多く、さらに四方を海に囲まれた島国。

こうした自然条件が重なることで、川・海など「水の力」によって形づくられた地形が非常に多く見られる。

川がつくる地形

日本には、山から海へと短い距離で流れ落ちる急流の川がたくさんある。

これらの川は、流れの速さに応じて様々な地形を作ってきた。

- V字谷(山の中を削ってできた深い谷)

- 扇状地(山から出たあたりにできる、扇の形をした土地)

- 氾濫原・三角州(川の下流に広がる、平らで肥えた土地)

扇状地や氾濫原・三角州は、農業や人の生活の場としてもとても大切な場所となっている。

→【地理】土壌をわかりやすく:なぜ黒っぽい土は農業に適しているのか?【成帯土壌】

- Q. 河川の氾濫で堆積した肥沃な土壌は長期間、栄養分を保つ?治水技術の進歩で氾濫が減り、土壌は痩せている?

-

A. 洪水によって運ばれる栄養分に富んだ土壌は、長期間にわたってその肥沃さを保つことが可能。

河川の氾濫によって上流から供給される土壌が、ただの砂や泥ではなく、植物の生育に必要な微量要素や有機物を含んだ、きわめて細かな粒子で構成されているため。これらの粒子は、土壌の中に深く浸透し、植物の根が利用しやすい形で栄養分を供給し続ける。

- 豊富な有機物とミネラル: 洪水は上流の山林や耕作地から、腐植土やミネラルを豊富に含んだ土壌を運ぶ。これらは微生物によって分解され、植物が吸収しやすい形に変化する。

- 粒子の細かさ: 運ばれてくる土の粒子は非常に細かく、土壌の隙間を埋めるように堆積する。これにより、土壌の保水性や通気性が向上し、養分が流出しにくくなる。

- 多層構造: 氾濫が繰り返されることで、異なる時期に運ばれた土壌が層状に重なり、まるでミルフィーユのように土壌の層が形成される。この多層構造が、土壌の肥沃さを長期間にわたって維持する。

しかし、近年の治水技術の向上により、自然に供給されていた栄養分が遮断されるという側面はある。

- 栄養分の供給停止: 河川の氾濫が起きにくくなったことで、新しい肥沃な土壌が供給されなくなる。その結果、地表の土壌は農作物の生育によって次第に養分を失い、肥沃度が低下していく傾向にある。

- 土壌改良の必要性: 栄養分が自然に供給されなくなった現代では、化学肥料や堆肥などを使って人為的に土壌を改良する必要がある。これは、持続的な農業を維持するために不可欠な取り組みとなっている。

海がつくる地形

また、日本は四方を海に囲まれているので、海によってつくられた地形もたくさんある。

- リアス式海岸(山が海に沈んでできた、ギザギザの入り組んだ海岸)

- 砂州・砂嘴・トンボロ(波や潮の流れでできる砂の地形)

- 三角江・海岸平野

これらは、港づくりや漁業・観光に深く関わってきた。

日本の地形は「水」抜きでは語れない

このように、日本の自然地形は「水」と切っても切れない関係にある。

雨が多く、山がちで、海に囲まれている。

これらの条件がそろっていたからこそ、日本列島には川と海のはたらきによる「水の地形」がたくさんある。

では、「水の地形」が豊かであることには、どんなメリットとデメリットがあるのだろうか?

「水の地形」が多いことのデメリット

よく言われるのは、自然災害のリスクが高くなるということ。

日本の川は、山が多くて川の長さが短いため、流れがとても急。そのため、大雨が降るとすぐに川があふれて洪水になったり、土砂崩れが起きたりしやすい。

また、日本は海に囲まれていて、海沿いの平野に人が多く住んでいる。そのため、津波が来たときに被害が大きくなりやすい。

「水の地形」が多いことのメリット

一方、「水の地形」が多いことのメリットもある。

日本は東京だけじゃなくて地方都市もそれなりに発展している

ことと関係していると思う。

日本は細長い国土の中央部に山地が多く、さらに雨が多い。

そのため、川は短く急流になり、山から出たところに土砂がたまって形成される平野(沖積平野)が海の近くにできやすい。

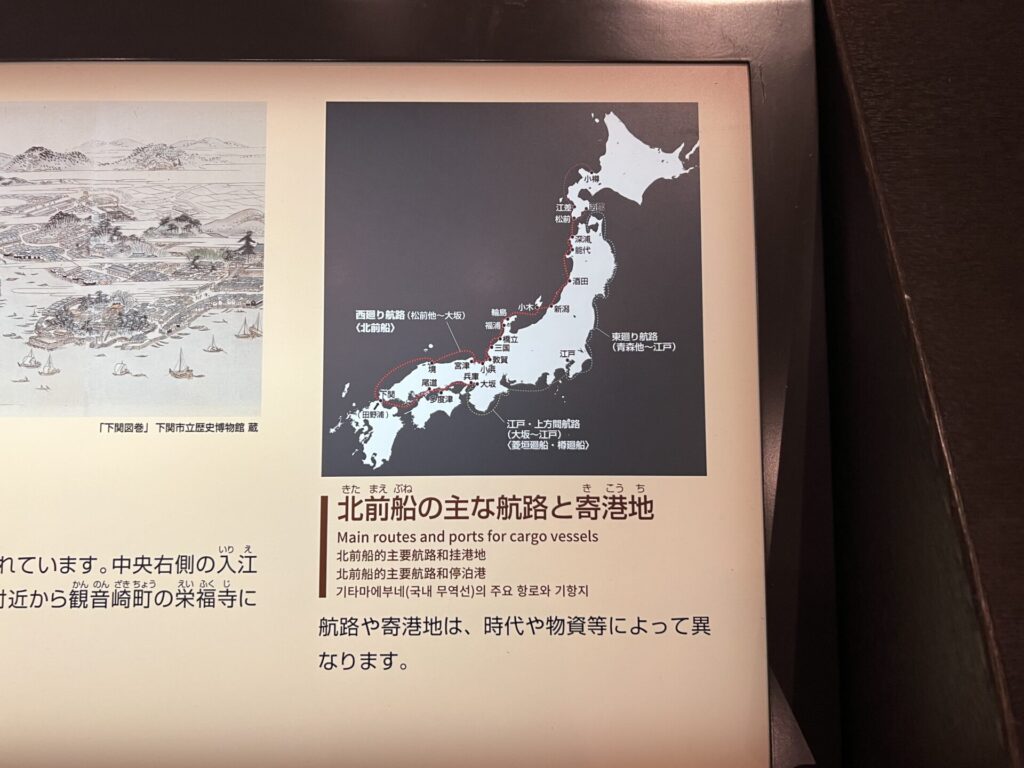

また、日本は四方を海に囲まれた島国で、船でさまざまな地域にアクセスしやすい。さらに川も多いため、内陸への移動もある程度可能。

こうした条件がそろっていたことで、都市は自然と海沿いに集中し、全国各地がそれぞれ発展しやすい環境になっていた。

→だから極端な首都一極集中にはなっていない。

応用・発展

- なぜ中国では「内陸の首都(北京)」が発展したのか?

- 日本の中でも、海に近くても発展しにくかった地域があるのはなぜか?

- 近代になると、鉄道や道路の発展でこの構造はどう変化したのか?