【地理】土壌をわかりやすく:なぜ黒っぽい土は農業に適しているのか?【成帯土壌】

土壌の色は「鉄」と「腐植物質」で決まる。

土壌の栄養分は「生物の遺骸」と「微生物の元気さ」で決まる。

これらは、その地域の気候や植生と大きく関係している。

↓

植物にとって理想的なのは「温暖で雨がそこそこ」な地域にある黒っぽい土壌!

地球で様々な気候や植物が見られるのと同じで、地表の土(土壌)にもいろんな種類がある。

でもよく観察してみると、「この地域にはこの土が多いな」とか、「あの地域とこの地域、離れているのに似た土がある!」というように、土壌の分布にはある程度の法則性があることがわかってくる。

このような土壌の分類や分布の法則を理解することが、土壌の学習目標。

ただし、それを単に丸暗記してしまうと、なかなか頭に残らない。

大切なのは、「なぜその場所にその土壌があるのか?」という原理やしくみを理解すること

そこで以下では、土壌を理解するために押さえておきたい重要なポイントを解説する。

土壌を理解するための重要ポイント

①土壌の色は物質の組み合わせで決まる

土壌は主に「ケイ素・アルミニウム・鉄」からできている

土壌は、岩石が細かく砕けた鉱物の粒でできている。土壌はいろんな物質(元素)からできているが、基本的に無機物が主成分。

中でもよく含まれているのが「ケイ素・アルミニウム・鉄」の3つ(理科でいうSi・Al・Fe)。

これらは、空気や水と反応して酸化した状態で土の中に存在し、それぞれに特徴的な色を持っている。

- ケイ素の酸化物 → 透明

- アルミニウムの酸化物 → 白

- 鉄の酸化物 → 赤や黄

つまり、土の色は中に含まれている物質の種類と割合で決まってくる。

高校の地理の教科書の内容を超えているけど、

このポイントをおさえておくと土壌について理解しやすくなる!

- 有機物と無機物とは?(ざっくり)

-

有機物:炭素を含む化合物の大部分。生き物の体は「炭素を中心にした分子(炭素の鎖)」でできているので、土の上や土の中で生き物が死んで分解され、土の中に混ざると、その土に有機物が加わることになる。

無機物:有機物以外の化合物。

土壌は有機物をたくさん含むこともある

土の中には、ケイ素・アルミニウム・鉄などの無機物だけでなく、朽ち果てた生き物=有機物が含まれていることもある。

たとえば、落ち葉や枯れ草が積もったり、動物が死んだりすると、それらが微生物によって分解されていく。

このとき、完全に分解されずに残った”有機物の残りカス”を「腐植物質」と呼ぶ。これも有機物。

この腐植物質には色があり、黒っぽく土を染める特徴がある。つまり、土が黒っぽいときは、有機物=腐植物質がたくさん含まれているサインでもある。

- 落ち葉や枯れ葉は有機物?腐植物質も有機物?

-

落ち葉や枯れ葉、動物の死骸は有機物(=炭素を含む化合物)。

→この有機物が、土の中の微生物の働きによって分解される(気温が高い地域の方が微生物が活発に活動し、分解が速くなる)。

→すると、有機物が分解されることによって、新たな成分が生まれる。この成分は植物が吸収したり、土の中に染み込んでくる水(雨水など)によって流されていく。

→ところが、落ち葉や枯れ葉、動物の死骸などの有機物は、すぐに微生物によって完全に分解されるわけではない。完全に分解されるまでには至らなかった「有機物の残りカス」のようなものが土の中に残る。この残りカスのことを腐植物質と言う。

落ち葉や枯れ葉と同様に、この腐植物質も有機物。ちなみに、腐植物質はドロドロでベタついている。

腐植物質には「フミン酸」などの成分が含まれていて、これ自体が黒〜茶色の色をしている。

鉄と腐植物質の割合で土壌の色が決まる

簡単に言うと、

土壌の色は、土の中にどれだけ「鉄」と「腐植物質」が含まれているかによって大きく変わる。

- 鉄の酸化物が多い → 赤っぽい or 黄っぽい

- 腐植物質が多い → 黒っぽい

- どちらも少ない → 白っぽい

※鉄の酸化物も腐植物質も少ないと、土壌の中に最も多く含まれているケイ素(透明色)の影響が強く出て白っぽく見えるようになる

※なお、ケイ素(透明)やアルミニウム(白)はあまり強い色を持たないので、赤・黄・黒がはっきり出る場合は無視してOK

では鉄の酸化物が多い時の、赤と黄の違いは?

鉄は、土壌の中で酸素や水と反応して酸化されていく。このときの気温や湿度によって、酸化の進み方(=できる酸化鉄の種類)が変わる。

- 暑くて雨が多い地域では、酸化がどんどん進む。その結果、鉄は完全に酸化されて赤っぽくなる。

- 一方、雨が多くはない地域では、酸化は中途半端にしか進まない。その結果、鉄は黄色っぽくなる。

つまり、まとめると以下のようになる。

| 条件 | 主な要因 | 土壌の色 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| 暑くて雨が多い | 赤鉄鉱(酸化が進む) | 赤っぽい | ラトソル |

| 雨が多くはない | 褐鉄鉱(酸化が不完全) | 黄っぽい | 赤黄色土、栗色土 |

| 腐植物質が多い | 腐植(有機物) | 黒っぽい | チェルノーゼム |

| 鉄も腐植も少ない | ケイ素などの無色鉱物 | 白っぽい | ポドゾル |

- 暑くて雨が多くて鉄の酸化物が多い → 赤っぽい

- 雨が多くはなくて鉄の酸化物が多い → 黄っぽい

- 腐植物質が多い → 黒っぽい

- 鉄の酸化物も腐植物質も少ない → 白っぽい

②土壌の栄養分は生物の遺骸と微生物の元気さで決まる

植物が育つためには、水・空気・光だけでなく、土の中にある栄養もとても大切。

特に植物がよく使うのは窒素(N)・リン(P)・カリウム(K)の3つで、これは「肥料の三大栄養素」と呼ばれている。

では、そんな大事な栄養を土壌はどのようにして手に入れているのか?

生物の遺骸により栄養分が供給される

落ち葉や枯れ草が地面に積もったり、動物が土の上や中で死んだりすると、土には「有機物」という栄養のもとが加わる。

特に、冬や乾季などの「水が少ない季節」がある地域では、木が葉を落としたり草が枯れたりするため、有機物がたくさん供給されやすくなる。

でも、植物は落ち葉や死骸をそのままでは栄養として使えない。栄養として吸収するには、窒素(N)・リン(P)・カリウム(K)などが「水に溶けた状態」になっている必要がある。

そこで活躍するのが、土の中の微生物たち。

微生物が落ち葉や死骸を分解し、植物が吸える形に変えてくれる。こうして、植物は土の中の栄養分を取り込むことができるようになる。

栄養分を土の中で保持しなければならない

でも、ここでひとつ問題がある。

微生物が落ち葉などを分解してつくった栄養分は、水に溶けた状態になっているため、雨が降ると流れてしまいやすい。

植物が栄養を吸収するスピードにも限界があるので、特に雨の多い地域では、吸収する前に栄養が流れてしまってムダになってしまうこともある。

だからこそ、どうやって栄養分を土の中にとどめておくか?がとても大事になる。

ここで活躍するのが「腐植物質(ふしょくぶっしつ)」。

これは、微生物によって完全には分解されなかった落ち葉や枯れ草、動物の死骸などの「有機物の残りカス」。

見た目はちょっとドロドロしていて、人間にとっては気持ち悪く見えるかもしれないが、

この腐植物質は土壌の中の栄養素を保持する性質を持っているなど、土壌の健康を支える重要な役割を果たす。

※腐植は土壌中で長い時間をかけてゆっくりと分解、無機化され植物に吸収される。そのため、腐植の多い土壌では持続的な窒素養分の供給が期待できる。

- 腐植物質の役割

-

腐植物質は栄養素を保持し、土壌のpHを安定させ、有害物質を吸着するなど、土壌の健康を支える重要な役割を果たす。これらの働きにより、土壌は栄養豊富で植物が育ちやすい環境となる。

- 保肥力の向上: 腐植はマイナスの電荷を持ち、陽イオン(カリウム、カルシウムなど)を引きつけて保持する。これにより、栄養素が土壌から流失するのを防ぐ。

- pHの安定化: 腐植は土壌のpHを安定させ、植物が栄養素を効率よく吸収できる環境を維持する。

- 有害物質の吸着: 腐植は重金属などの有害物質を吸着し、植物への悪影響を軽減する。

微生物は元気すぎても、元気がなさすぎてもいけない

ちょっと不思議だけど面白いのは、土の中の微生物は、元気すぎても、元気がなさすぎてもダメだということ。

たとえば、気温が高い地域では、微生物の働きがとても活発になる。そのぶん、有機物はすぐに分解されるが、分解が速すぎて「腐植物質」がほとんど残らなくなってしまう。腐植物質がないと、栄養分は水に溶けて流れ出しやすくなり、土の中にとどまりにくくなる。

つまり暑くてさらに雨が多い地域は、栄養が流失しやすくて植物にとっては不利な環境。

逆に、寒い地域では微生物があまり活動せず、有機物の分解がとても遅くなる。すると、栄養そのものが土に供給されなくなってしまう。

- 泥炭とウイスキー

-

スコットランドでは、ウイスキー製造工程の一部(麦芽乾燥)で泥炭(=ピート)を使う文化がある。アイラ島のウイスキーは特に有名で、ピートのスモーキーな香りが強い。

ラフロイグ10。アイラ島のラフロイグ蒸溜所で製造されるスコッチウイスキー。(2024.4撮影)

つまり、土の中に栄養をうまく貯めるためには、

有機物がほどよく分解されて腐植物質もしっかり残る、「暑すぎず、寒すぎない」ちょうどいい気温がベスト。

【結論】気温も雨も”ほどほど”な地域の土壌は、黒っぽくて栄養分が多い!

これまでの内容をまとめると、以下のようになる。

| 暑くて雨が多い | → 赤っぽい+栄養分が流失している |

| 植物が育たないほど乾燥 | → 黄色っぽい+栄養分が供給されていない |

| 寒い | → 透明色が強く出て白っぽい+栄養分が供給されていない |

| 温暖で雨がそこそこ | → 黒っぽい+栄養分が供給され、かつ流失しにくい |

つまり、植物にとって理想的なのは「温暖で雨がそこそこ」な地域の土壌!

なぜなら、

- 冬や乾季など「水が少ない時期」があることで、木が葉を落としたり草が枯れたりし、栄養のもと(有機物)がたくさん供給される。

- 気温が適度なので、微生物がちょうどいいペースで分解を行い、栄養が生まれると同時に腐植物質も残る。

- 雨が多すぎないため、せっかくの栄養が流されすぎることなく、土の中にとどまりやすい。

だからこそ、この環境でできる「黒くて栄養豊富な土」は、植物にとって最高の土壌!

(例)チェルノーゼム、プレーリー土

このような植物の成長にとって理想的な条件がそろった土壌のことを「肥沃な土壌」と言う。

主な土壌の種類【成帯土壌】

地理は「人間の活動と、人間の活動が行われるフィールドを関連づけて考えよう!」っていう科目。

なので、土壌を人間の活動と結びつけて捉える。

→人間にとって利用しやすい土壌か?という観点が重要。よって、肥沃であるかどうか(=農業を行いやすいか)という観点で分類する。

最も肥沃な土壌(黒土)

気温も雨も”ほどほど”な地域(ステップ気候で、草原が多い地域)に見られる。腐植物質が非常に多く、色は黒っぽい(黒土)。

- なぜ肥沃な土壌は黒っぽくなるのですか?

-

有機物(腐植物質)が豊富に含まれているから

落ち葉や枯れた植物、動物の死骸などが土壌中で微生物によって分解されると、腐植物質という黒っぽい物質になる。これが土に混ざることで、土の色が黒くなる。

※腐植物質には「フミン酸」などの成分が含まれていて、これ自体が黒〜茶色の色をしている。

チェルノーゼム

ウクライナからシベリアにかけて分布。

プレーリー土

北アメリカ中西部に分布。

パンパ土

南アメリカ南東部に分布。

- モンゴルには黒土はないのですか?いい感じの草原だと思うのですが

-

「乾燥しすぎて草の量が足りない」ため、土壌が黒土にまではならない

肥沃な土壌

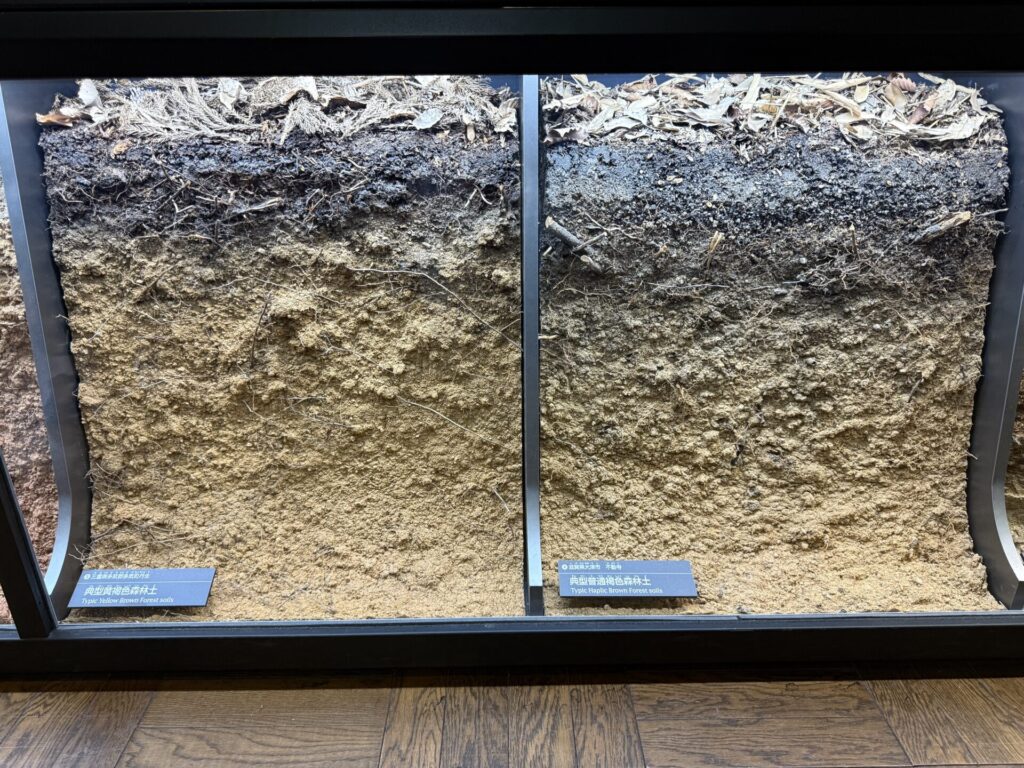

褐色森林土

温暖で湿潤な森林地帯に分布。

チェルノーゼム、プレーリー土、パンパ土よりも腐植物質は少なめで、色は茶色っぽい。下記の栗色土よりは肥沃土が高い。

栗色土

最も肥沃な土壌が分布する地域よりも降水量が少ない地域(砂漠周辺のステップ気候の地域)に分布。

黒土(チェルノーゼム、プレーリー土、パンパ土)や褐色森林土よりも腐植物質は少なめで、色は栗色っぽい。

栄養分が失われたやせた土壌

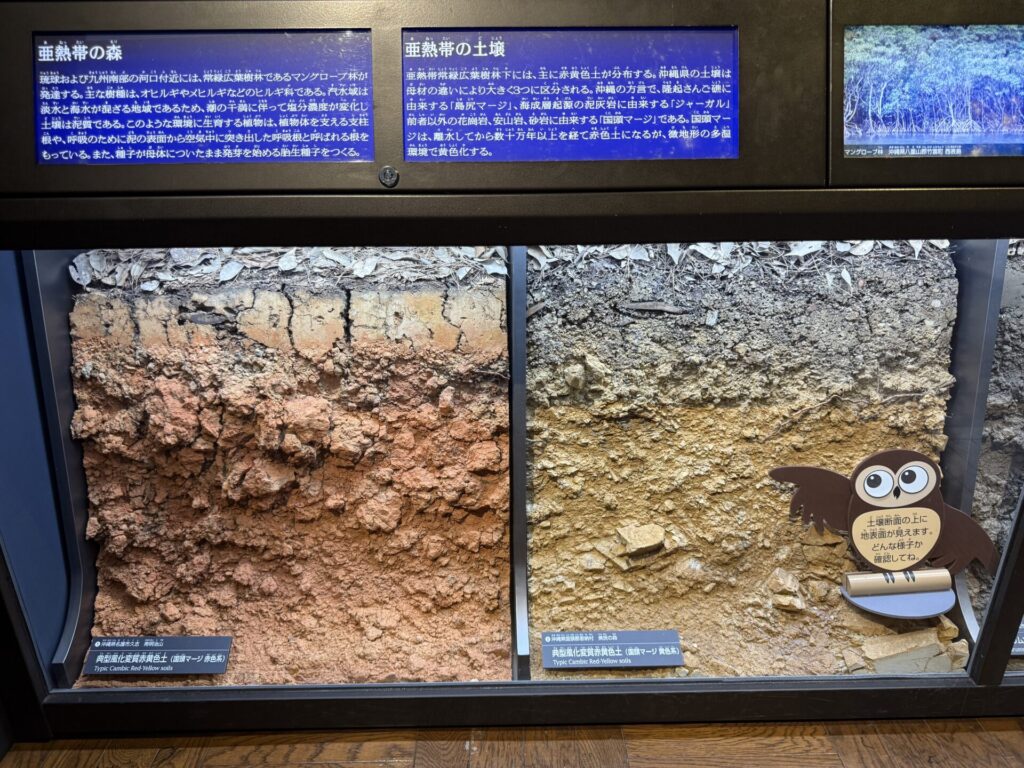

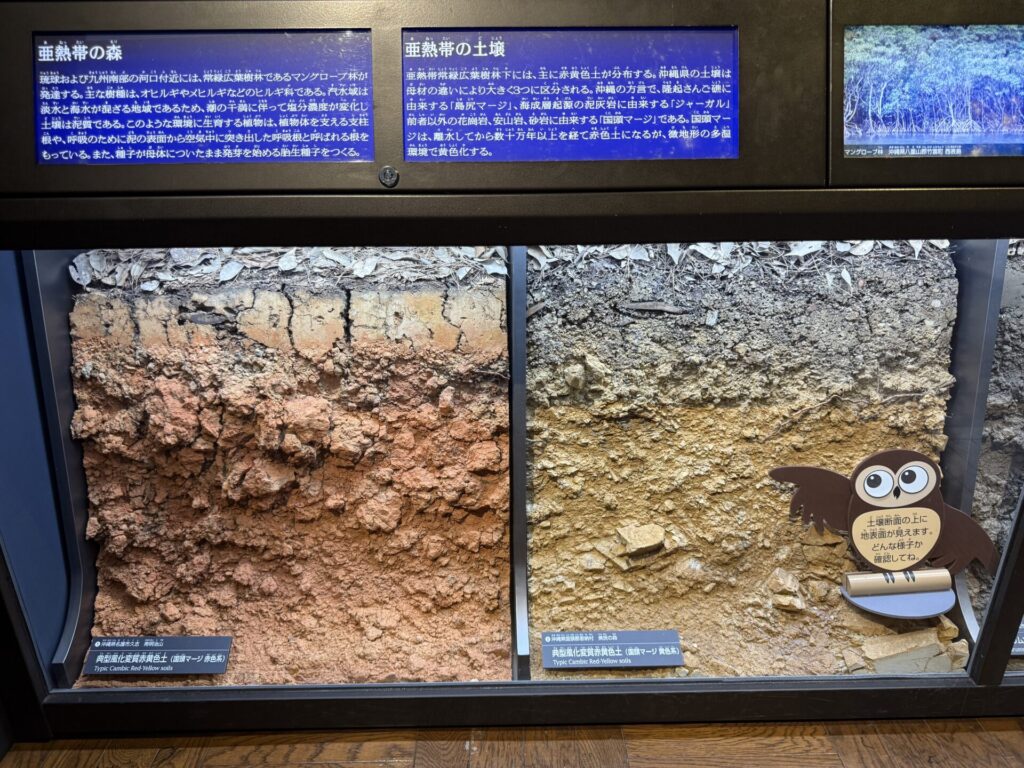

赤黄色土

熱帯ほど暑くはないが、高温多雨な地域に分布。生物の遺骸や微生物の活動により栄養分はあるが、雨で流されるため、土壌はやせている。

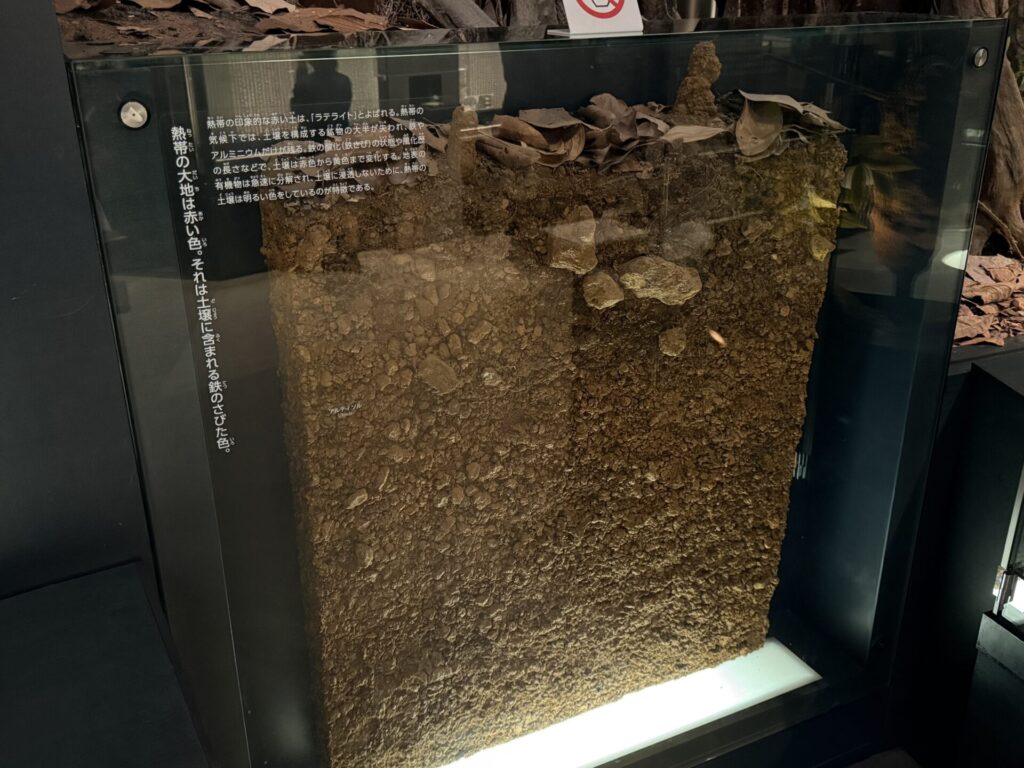

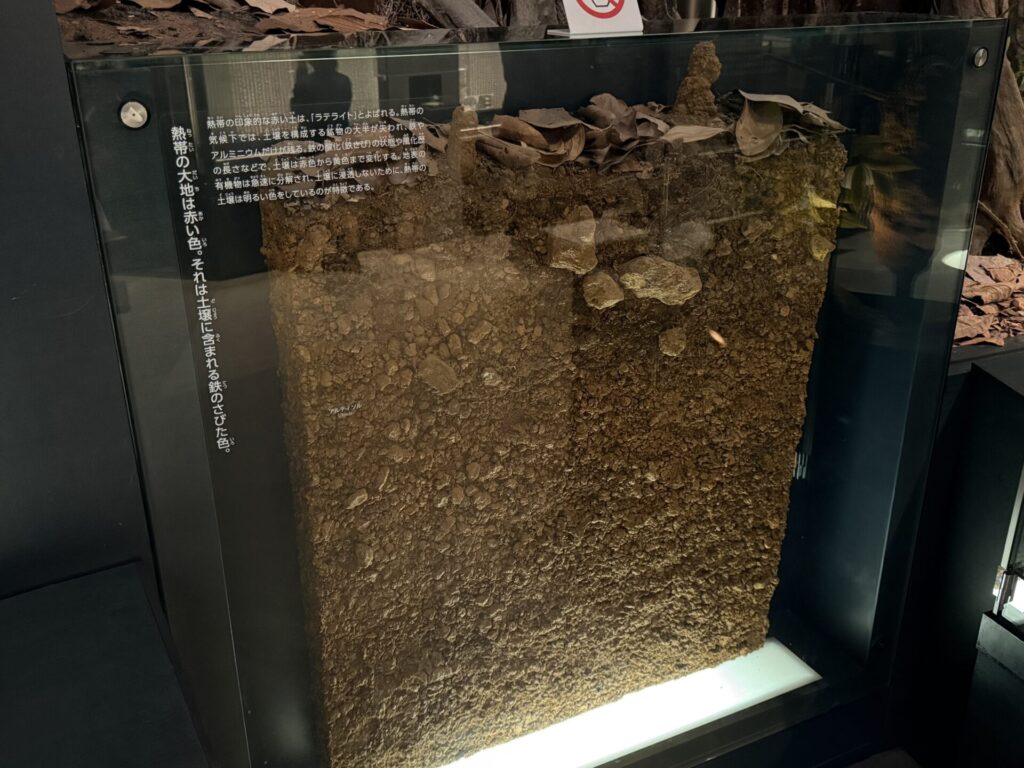

ラトソル

熱帯の高温多雨地域に分布。生物の遺骸や微生物の活動により栄養分はあるが、雨で流されるため、土壌はやせている。酸化した鉄分が多く残ることで赤く見える。

- ラトソルに関して、「流された有機物」は一体どこに行ってしまうのですか?

-

流された有機物(栄養分)は、地下深くに沈んだり、川や地下水や海に混ざったりして植物が利用できなくなる。

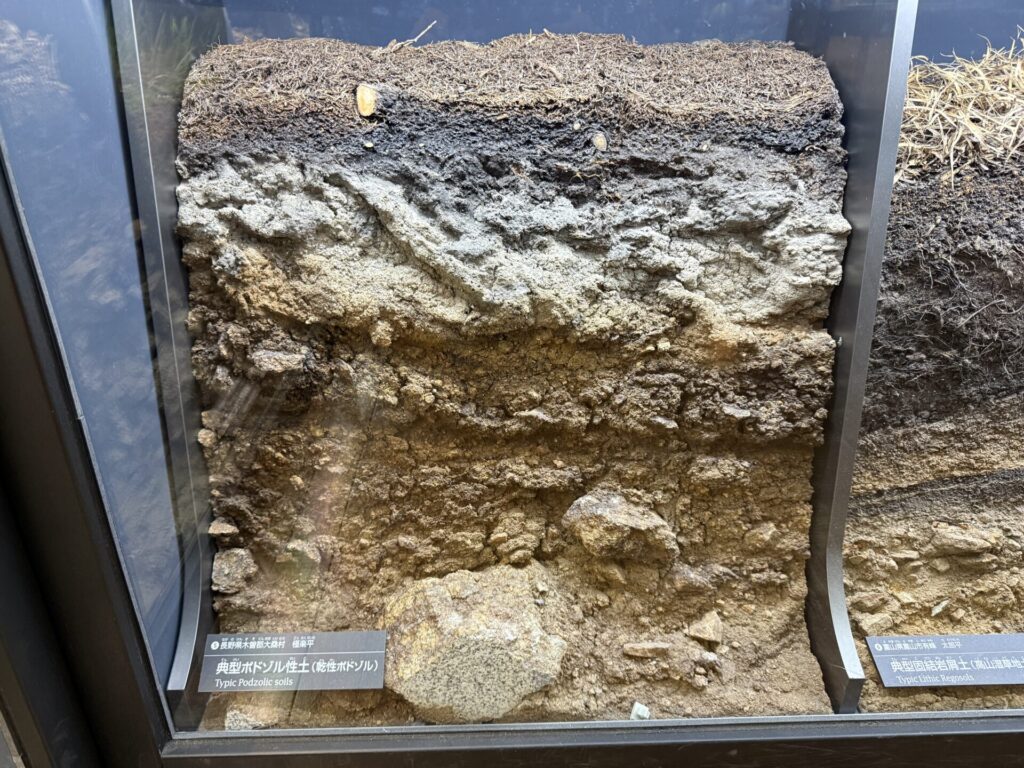

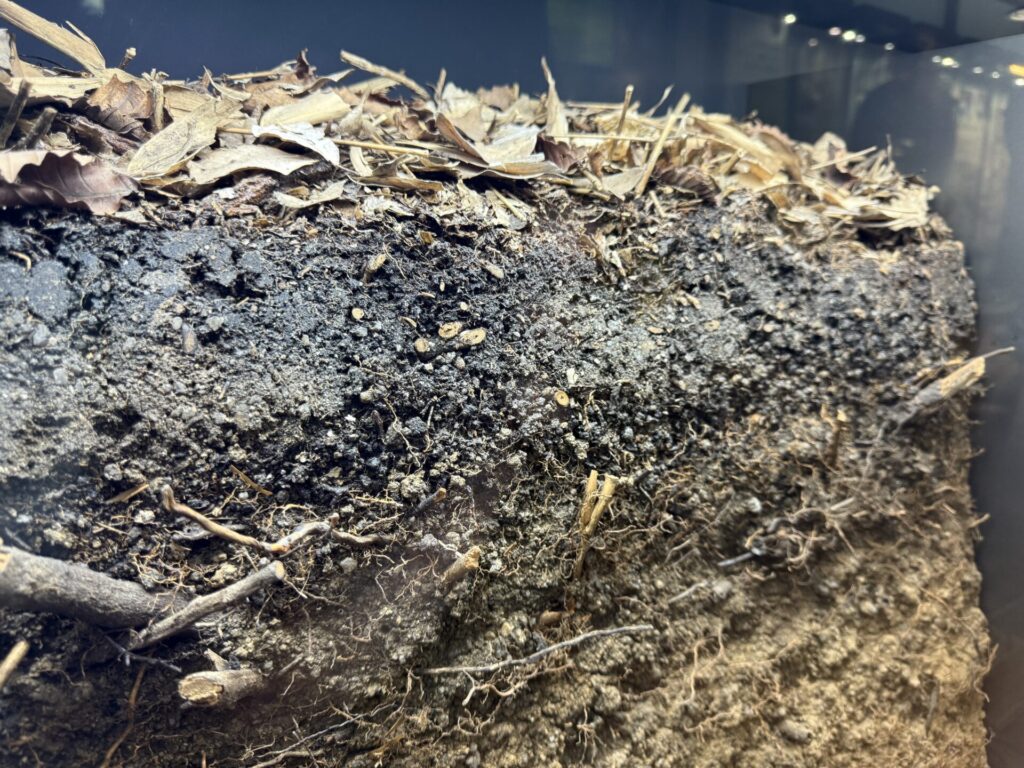

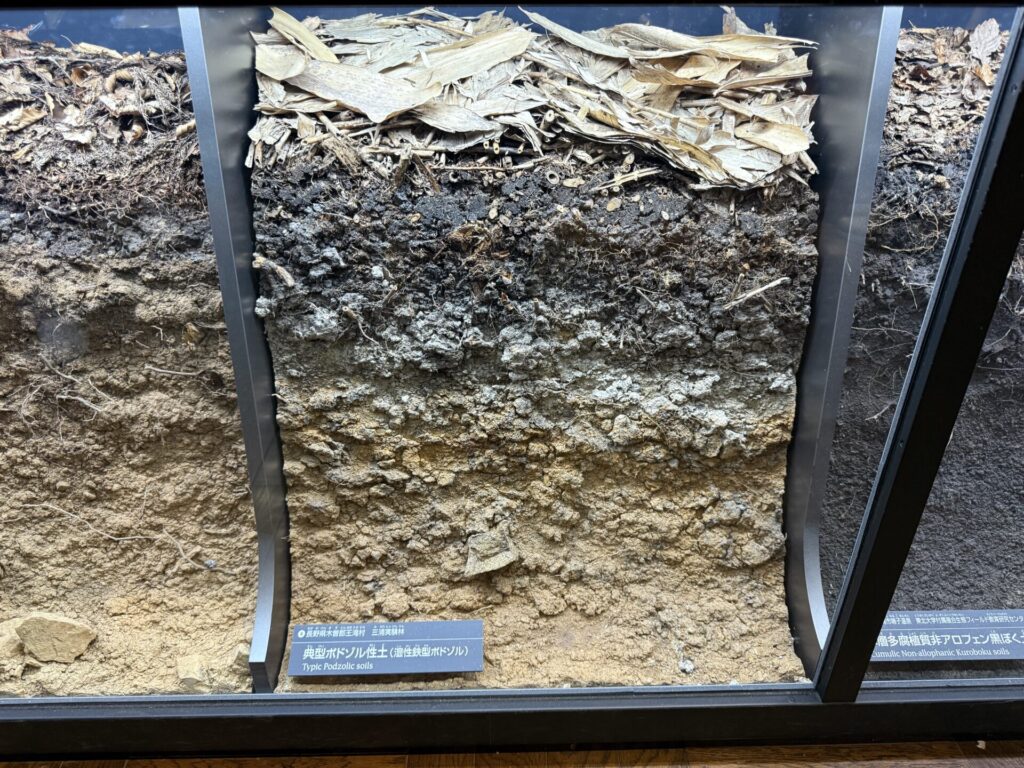

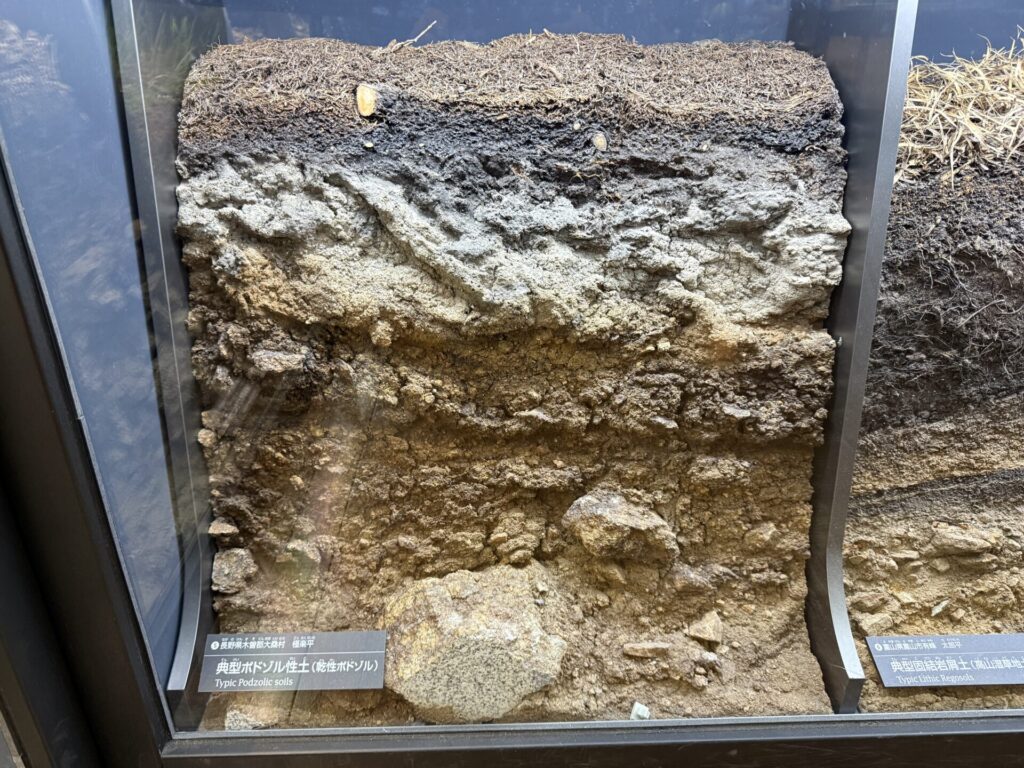

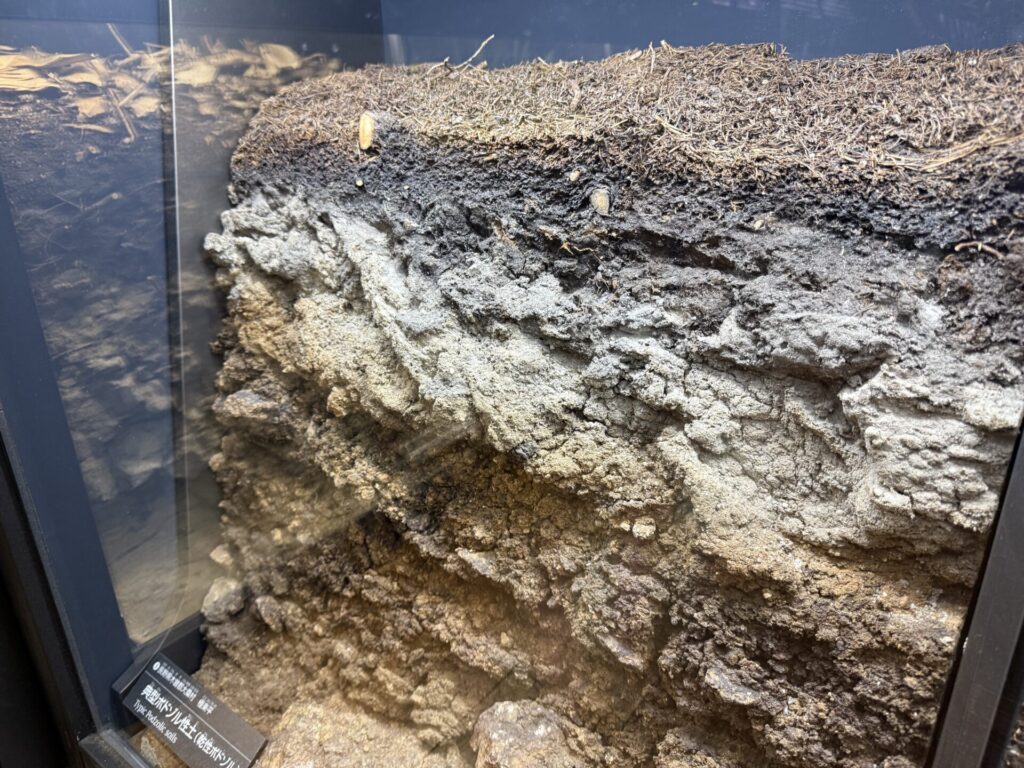

ポドゾル

雨がそこそこ降る亜寒帯の針葉樹林地域に分布。強酸性で、有機物が雨によって下の層に流されるため、色は灰色っぽくて土壌はやせている。

- なぜポドゾルは強酸性なのですか?

-

針葉樹の葉(マツ・モミなど)には、有機酸が多く含まれている。→針葉樹が生えている地域では、落ち葉などから酸が出やすい。

→しかし寒冷地では微生物の働きが活発ではないので、酸が分解されず、土が酸性に傾く。

- なぜポドゾルは鉄や有機物が雨によって下の層に流されてしまって灰白色になるのですか?

-

寒冷地の土壌は酸性で、鉄や有機物が溶けやすくなっていて、雨がそれらを下に流してしまうから。

針葉樹が生えている地域では、落ち葉などから酸が出やすい

→しかし寒冷地では微生物の働きが活発ではないので、酸が分解されず、土が酸性に傾く

→水分が土に浸透して酸性になると、土の中の鉄(Fe)やアルミニウム(Al)、未分解の有機物が水に溶けやすくなる(=溶脱)

→溶けた鉄や有機物(土の中のミネラル成分)が雨と一緒に下の層に移動する

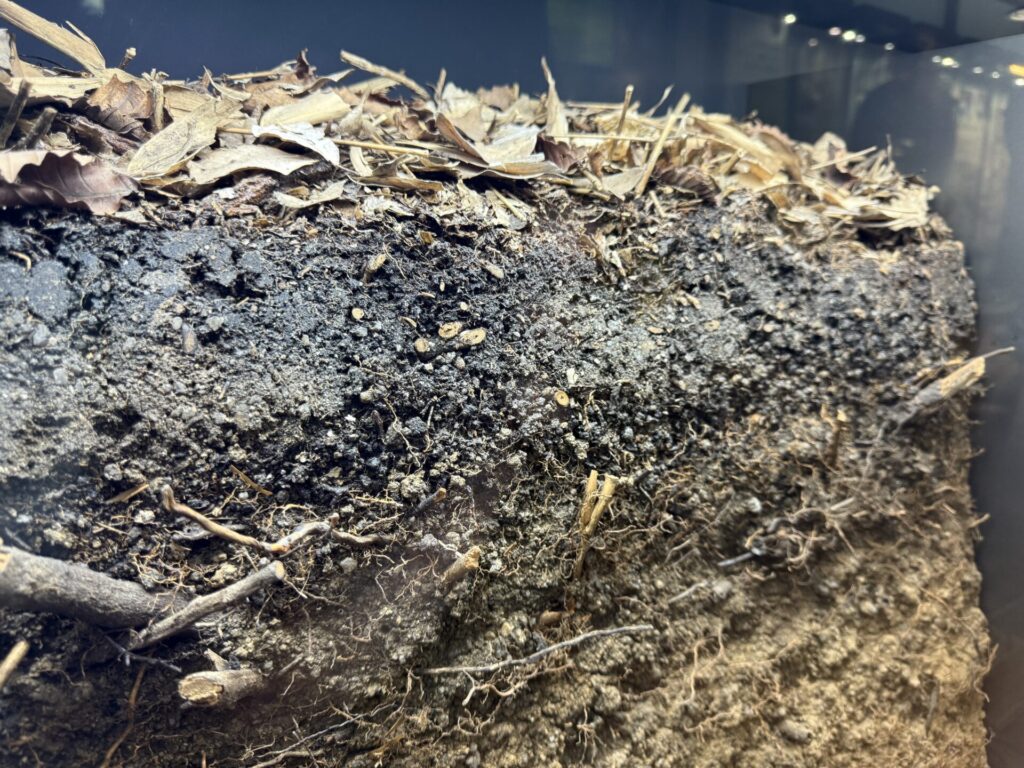

→一方、上の層は白っぽくなる

※ポドゾル=表層が白く、下層が赤茶色をした土壌

上部は腐植物質があるため黒っぽい。その下には溶脱された灰白色の層。さらにその下に溶けた鉄や有機物が留まった赤色の層がある。(2025.4撮影 @国立科学博物館)

栄養分が供給されないやせた土壌

砂漠土

乾燥が厳しい地域に分布。乾燥しすぎて植物が育たず、有機物の供給がないため、土壌はやせている。

ツンドラ土

寒さが厳しい地域に分布。寒すぎて微生物が活動せず、有機物の供給がないため、土壌はやせている。

地域限定の重要土壌【間帯土壌】

土壌の性質は、その地域の気候や植生と深く関係している。そのため、気候や植生が似ている地域には、似たような土壌が分布する傾向がある(→成帯土壌)。

しかし中には、地形や岩石などの影響によって、場所ごとに独特の性質をもつ土壌もある。これらを「間帯土壌」と呼ぶ。

→テラローシャ、レグール、テラロッサ、黒ボク土とは?【間帯土壌】

参考資料

肥沃な土地の条件とは? 地力アップを叶える効果的な土づくりの方法