【地理】植生をわかりやすく:どうして場所によって育つ植物がちがうのか?

地球で様々な気候が見られるのと同じで、地球にはいろんな植物が生えている。

でもよく観察してみると、「この地域にはこの植物が多いな」とか、「あの地域とこの地域、離れているのに似た植物が育っている!」というように、植物の分布にはある程度の法則性があることがわかってくる。

このような植生の分類や分布の法則を理解することが、植生の学習目標。

ただし、それを単に丸暗記してしまうと、なかなか頭に残らない。

大切なのは、「なぜその場所にその植物が生えているのか?」という原理やしくみを理解すること

そこで以下では、植生を理解するために押さえておきたい重要なポイントを解説する。

植生を理解するための重要ポイント

(1)植物にとって必要なのは「空気・水・光」

植物は、地球上のいろいろな環境に合わせて、生き残るための工夫をしている。

でも、どんな植物にも共通して必要なものがある。それがこの3つ:

- 空気

- 水分

- 太陽の光

この3つを使って、植物は生き、光合成をおこなって自分を成長させている。

光合成は葉っぱで行われる。葉っぱの中で、

- 葉っぱの裏側から吸収した二酸化炭素

- 根から吸った水分

- 葉っぱの表側の葉緑体でキャッチした太陽の光エネルギー

の3つが出会って、光合成が行われる。

※植物は酸素を根から吸収し、呼吸もしている

(2)葉っぱの大きさをどうするか?問題

ここで重要なのは、植物は葉っぱの大きさに関するジレンマを抱えているということ。

葉っぱは、光合成に必要な「二酸化炭素」と「太陽の光」をたくさん集めるために必要。だから、葉っぱは大きい方が光合成には有利。

でも、大きい葉っぱには弱点がある。

それは、水分が蒸発しやすい!ということ。葉っぱの表面には「気孔」という小さな穴があり、そこから水分が出ていってしまう。

つまり、葉が大きいと光合成はしやすいが、水分を失いやすい。

逆に、葉っぱが小さいと水分は失われにくいが、二酸化炭素と太陽光を取り入れにくくなって光合成の効率は下がる。

植物はこの「光合成したいけど、水分も守りたい」というジレンマに常に悩まされている。

では、二酸化炭素・水分・光の3つのうち、植物がいちばん手に入れにくいのはどれか?

(3)植物にとって一番困るのは「水分不足」

- 二酸化炭素 → 空気中にいつでもある

- 太陽の光 → 日陰でなければ大体届く(曇っていてもOK)

- 水分 → 雨が降らないと手に入らない!

つまり、水分こそが植物にとって最も切実なもの。

植物にとって大事なのは、水分をいかに確保し、確保した水分をいかに逃さないようにするか?ということ。

このことを理解することが、植生の多様性と分布を理解するカギ!

(4)水が足りないと木が育たない!

水分が十分にない場所では、大きな木(樹林)は育たない。

でも、草や苔のような水分が少なくても生きられる植物は、なんとか生きられる場合もある。

(例)プレーリー、ステップ、砂漠、ツンドラ、氷雪原

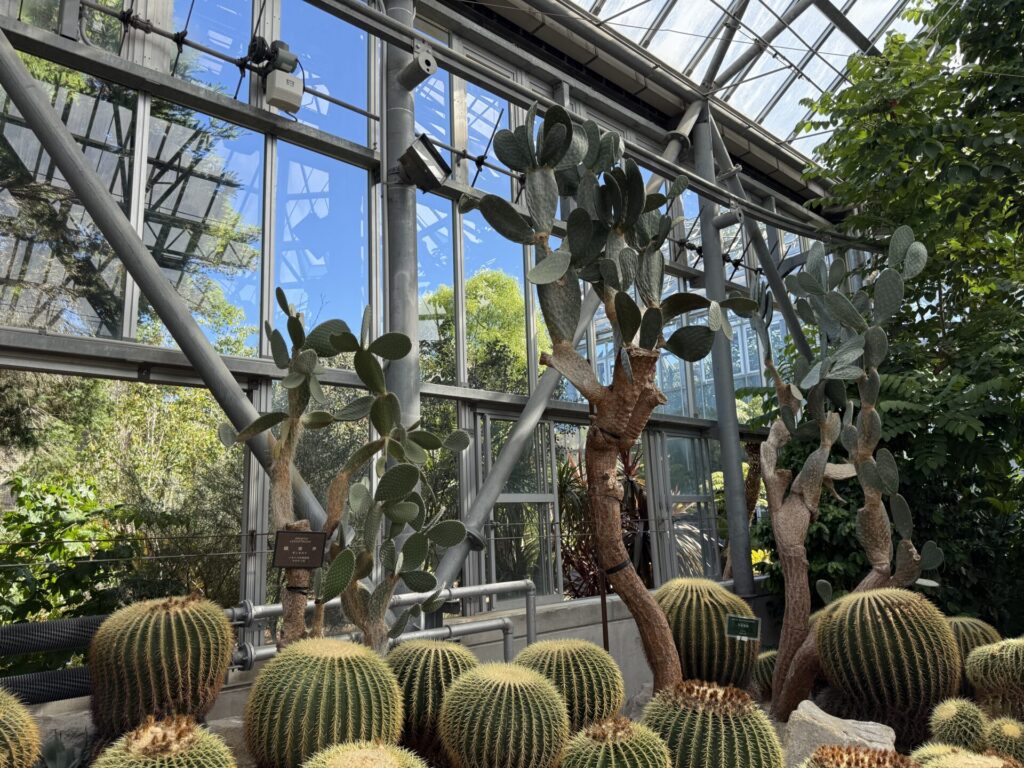

(5)水分はあるけど十分ではない場所では、植物は必死に頑張る!

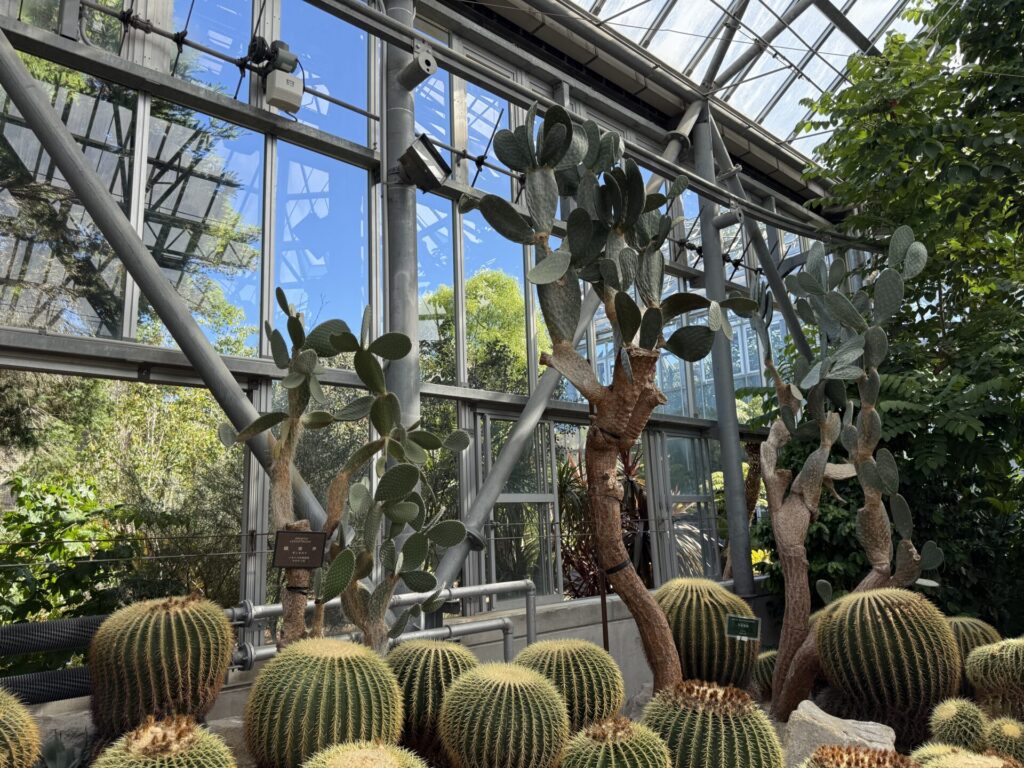

水分が得られにくい環境では、植物たちはいろいろな生き残りの工夫をしている。

- (1)根っこを伸ばしまくって水を吸収しやすくする

- (2)幹の中に水分をたくさん蓄える

- (3)葉っぱから水分が失われないようにする

(3)の葉っぱから水分が失われないようにする工夫には、様々な方法がある。

| 葉を小さくする | 表面積を減らして蒸発を防ぐ(※細くするのは雪が積もらないようにする工夫でもある) |

| 葉を硬く、厚くする | 丈夫な葉で水の蒸発を防ぐ |

| 葉の表面にワックス層(クチクラ)を作る | 蒸発防止のコーティング |

| 葉を落とす | 冬や乾季など、水が足りない時期は葉を捨てて休む |

(6)水が十分得られる地域では、植物はのびのび育つ!

水がたっぷりある地域では、植物は水の心配をしなくていいので、光合成に全力を注ぐ。

★ここまでのまとめ

植生(植物の分布や種類)は、「水分を確保する工夫」を中心に考えると理解しやすい!

葉っぱの形や大きさは、水分の状況に合わせた工夫の結果。

植物たちは、環境に合わせて生き残るための形を進化させてきた。

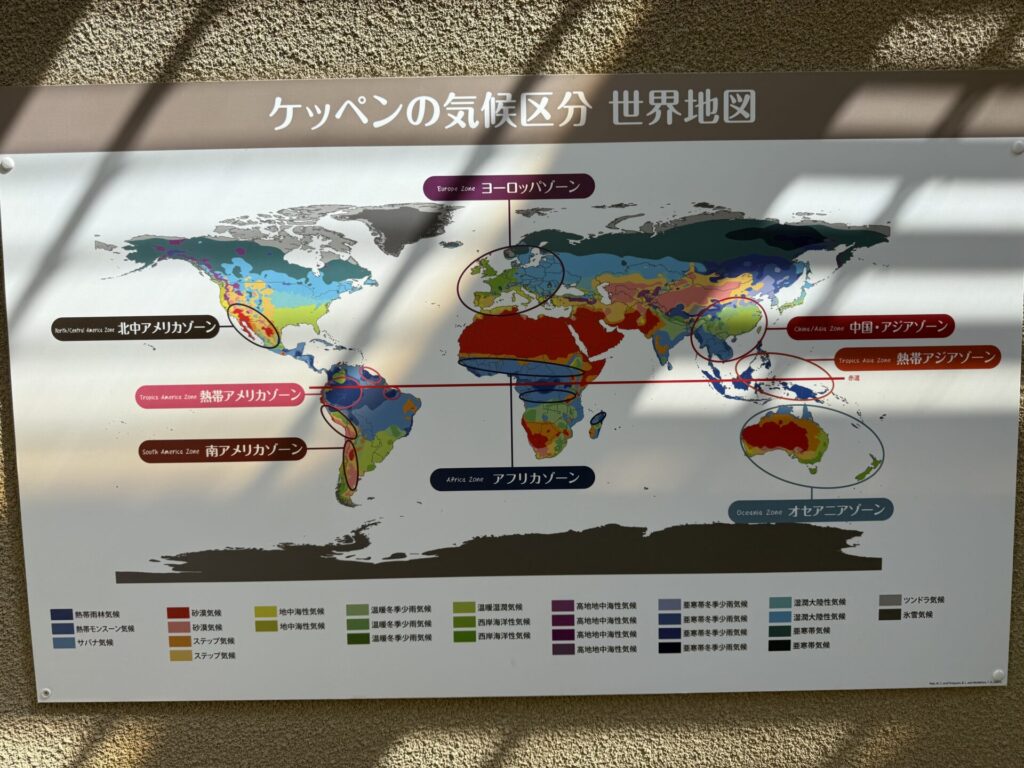

気候と植生の関係をわかりやすく解説

- 水が足りない地域の植生

- 水分はあるけど十分ではない地域の植生

- 水分を得やすい地域の植生

に分けてまとめる。

- 表まとめ

-

気候帯(ケッペン) 植生の名称 マジで全然雨が降らない地域 乾燥帯(BW:砂漠気候) 砂漠 むちゃ寒くて地面が一年中カチカチに凍っている地域 寒帯(EF:氷雪気候) 氷雪原 むちゃ寒いけど地面が完全には凍らない地域 寒帯(ET:ツンドラ気候) ツンドラ 水が足りない地域の植生 気候帯(ケッペン) 植生の名称 乾燥しているけど雨が少し降る地域 乾燥帯(BS:ステップ気候) 草原(プレーリー・ステップ) 夏だけ雨が降って、一年中暑い地域 熱帯(Aw:サバナ気候) サバナ 温暖だが、夏に雨があまり降らない地域 温帯(Cs:地中海性気候) 硬葉樹林 冬にかなり寒くなる地域 亜寒帯(Df:冷帯湿潤気候) タイガ(針葉樹林) 水分はあるけど十分ではない地域の植生 気候帯(ケッペン) 植生の名称 温暖で雨がそれなりに降る地域 温帯(Cfa/Cfb:温帯湿潤・西岸海洋性気候) 照葉樹林・落葉広葉樹林・混合林 暑くて雨がたくさん降る地域 熱帯(Af:熱帯雨林気候) 熱帯雨林 水分を得やすい地域の植生

①水が足りない地域の植生【乾燥帯・寒帯】

| 気候帯(ケッペン) | 植生の名称 | |

|---|---|---|

| マジで全然雨が降らない地域 | 乾燥帯(BW:砂漠気候) | 砂漠 |

| むちゃ寒くて地面が一年中カチカチに凍っている地域 | 寒帯(EF:氷雪気候) | 氷雪原 |

| むちゃ寒いけど地面が完全には凍らない地域 | 寒帯(ET:ツンドラ気候) | ツンドラ |

マジで全然雨が降らない地域

年間を通してほとんど雨が降らず、水分が極端に不足するため、植物がほとんど育たない砂漠という植生が見られる。

むちゃ寒くて地面が一年中カチカチに凍っている地域

地面が凍っていて根から水が吸えないため、植物がまったく育たず、氷と雪におおわれた氷雪原という植生が見られる。

むちゃ寒いけど地面が完全には凍らない地域

地下には永久凍土層があって根を深く伸ばせないため、大きな木は育たず、苔や一部の草などの寒さに強い植物だけが育つツンドラという植生が見られる。

②水分はあるけど十分ではない地域の植生【乾燥帯・熱帯・温帯・亜寒帯】

| 気候帯(ケッペン) | 植生の名称 | |

|---|---|---|

| 乾燥しているけど雨が少し降る地域 | 乾燥帯(BS:ステップ気候) | 草原(プレーリー・ステップ) |

| 夏だけ雨が降って、一年中暑い地域 | 熱帯(Aw:サバナ気候) | サバナ |

| 温暖だが、夏に雨があまり降らない地域 | 温帯(Cs:地中海性気候) | 硬葉樹林 |

| 冬にかなり寒くなる地域 | 亜寒帯(Df:冷帯湿潤気候) | タイガ(針葉樹林) |

乾燥しているけど雨が少し降る地域

雨は少ないものの、まったく降らないわけではないため、大きな木がほとんど育たないかわりに草原が広がるステップ、プレーリーという植生が見られる。

| 名前 | 地域 | 気候・特徴 | 草の高さ |

|---|---|---|---|

| ステップ | 中央アジア・モンゴルなど | 乾燥気味(年降水量250〜500mm) | 短い(短草草原) |

| プレーリー | 北アメリカ中西部(アメリカ・カナダ) | ステップよりやや湿潤 | 長い(長草草原) |

※乾燥しているけど雨が少し降る地域には黒土が見られ、世界有数の穀倉地帯になる。

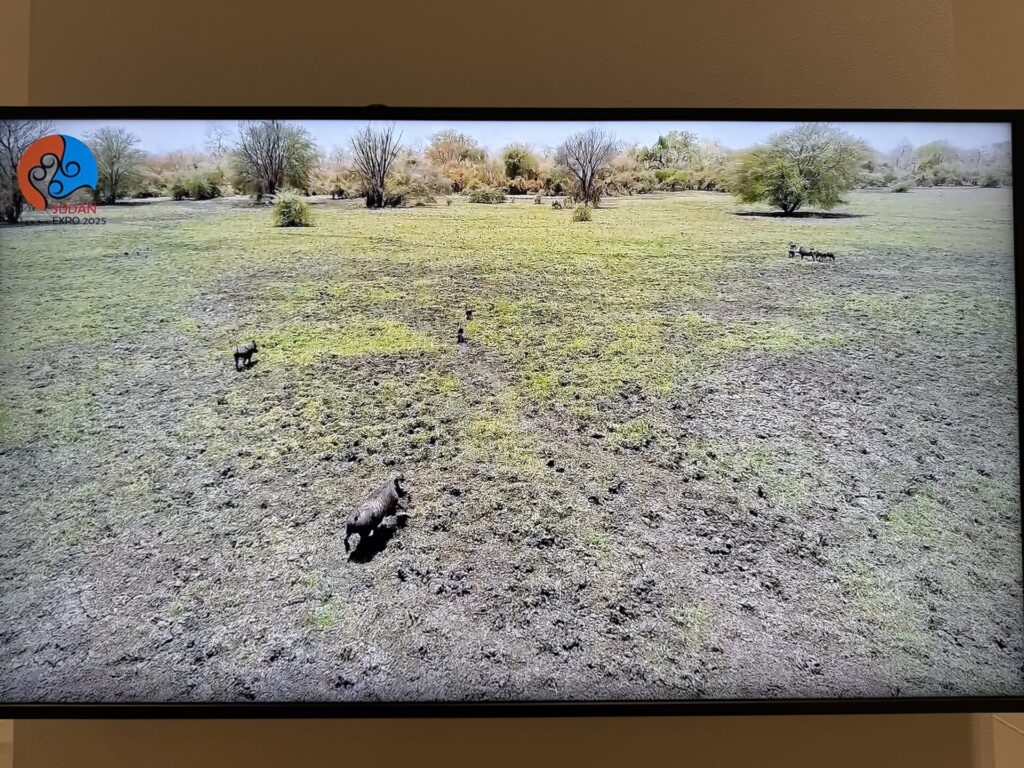

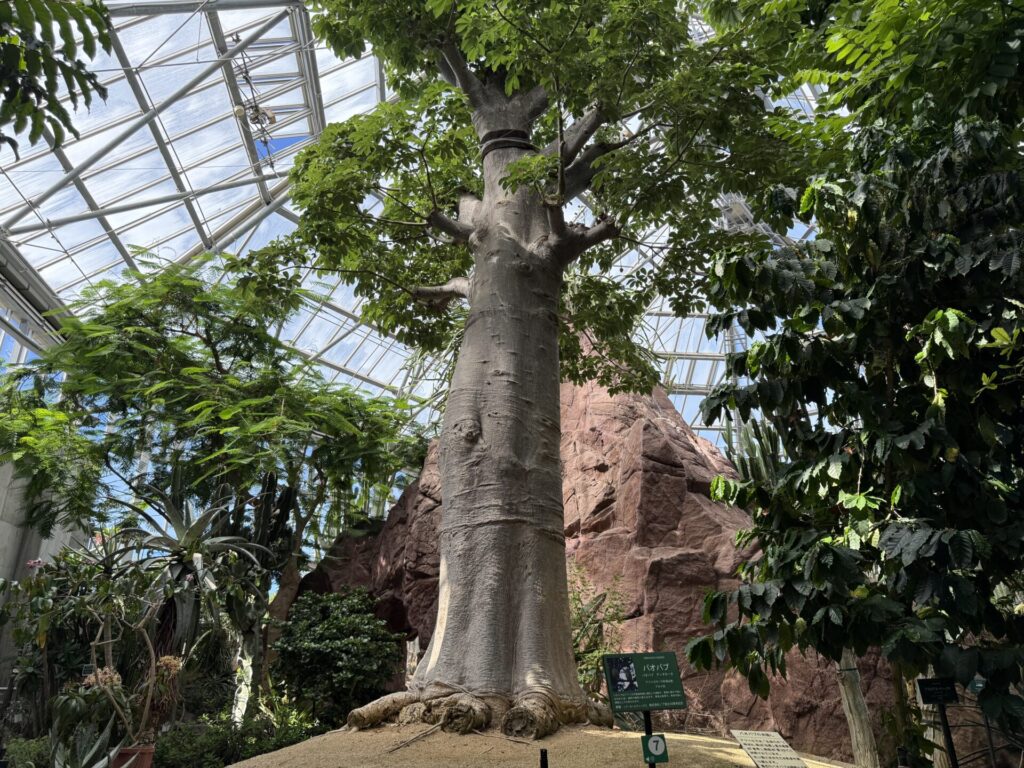

夏だけ雨が降って、一年中暑い地域

一年中暑いが、雨が降るのは夏だけという季節的な乾燥があるため、背の高い草とまばらな木が混ざったサバナという植生が見られる。

水を守るため、幹に水をためて乾季には葉を落とすバオバブのような植物も分布する。

温暖だが、夏に雨があまり降らない地域

温暖ではあるが、夏に雨が少なく乾燥するため、水分を失わないように葉を小さく硬くして適応した硬葉樹林という植生が見られる。

(例)オリーブ、コルクガシ

冬にかなり寒くなる地域

冬の寒さがとても厳しく、地面が凍って水を吸うことが難しいため、水分の蒸発を防ぐ細くて硬い葉を持つ針葉樹が広がるタイガという植生が見られる。

(例)マツ・モミ・トウヒ

③水分を得やすい地域の植生【温帯・熱帯】

| 気候帯(ケッペン) | 植生の名称 | |

|---|---|---|

| 温暖で雨がそれなりに降る地域 | 温帯(Cfa/Cfb:温帯湿潤・西岸海洋性気候) | 照葉樹林・落葉広葉樹林・混合林 |

| 暑くて雨がたくさん降る地域 | 熱帯(Af:熱帯雨林気候) | 熱帯雨林 |

温暖で雨がそれなりに降る地域

一年を通して雨がある程度降り、夏は暑く冬はそれなりに寒いため、広葉樹の森林が広がる植生が見られる。

冬に葉を落として水分の蒸発を防ぐ落葉広葉樹や、葉を落とさずに厚く硬い葉で水分を守る照葉樹が分布しており、地域や気温によってはそれらが混ざり合った混合林も見られる。

- なぜ落葉が起こるのですか?

-

落葉は寒い冬を生きのびるための植物の工夫。

- 冬は地面が凍って水を吸いにくくなるうえに、葉があると水分がどんどん蒸発してしまう。

- また、広くて薄い葉は寒さで細胞が壊れやすく、雪が積もると枝が折れる危険もある。

- さらに、冬は日照時間が短くなり光合成しにくくなる。

→無理して葉を残すのではなく、葉を落として冬を乗りこえ、春に新しい葉を出す戦略をとっている。

暑くて雨がたくさん降る地域

一年中高温で、雨がたくさん降るため、樹高が高い熱帯雨林という植生が見られる。

水分の心配をする必要がないので、太陽の光をたくさん受けるために葉が大きくなった植物も見られる。

| セルバ | ジャングル | |

|---|---|---|

| 意味 | 南アメリカ・アマゾン川流域に広がる熱帯雨林のこと | 熱帯や亜熱帯の密林をさす一般的な呼び名 |

| 地域 | 主にアマゾン流域(ブラジルなど) | アマゾン、東南アジア、アフリカなど広い地域 |

| 植生のタイプ | 高木が何層にも重なる立体的な熱帯雨林。 | 背の高い木やツル植物が密集した密林。木の間にツルや低木が生い茂り、人が入りにくい |

| 言葉の由来 | スペイン語・ポルトガル語で「森林」 | 英語で「密林」「ジャングル」 |

植生と人間の生活との関係

地理は「人間の活動と、人間の活動が行われるフィールドを関連づけて考えよう!」っていう科目。

なので、植生を人間の活動と結びつけて捉える。植生も、ただの自然現象ではなく人間のくらしや仕事と深く関わっている。

- 農業のしやすさ

- 林業のしやすさ

- 発掘のしやすさ

| 自然条件・植生 | 人間の活動 | 活動が行われる理由 | 地域の例 |

|---|---|---|---|

| 乾燥地域 | 鉱山開発 | 樹木が少なく、根や森林がじゃまにならないため掘削がしやすい | チリ(銅鉱山)、オーストラリア |

| ツンドラ | 放牧(トナカイ)、狩猟・漁業 | 木が育たず農業には不向き | シベリア北部、北欧、アラスカ |

| 草原(プレーリー・ステップ・サバナ) | 放牧 | 草は育つが耕作には向かず、家畜のエサとして利用できる | モンゴル、アフリカのサバナ |

| 針葉樹林(タイガ) | 林業(木材の大量生産) | 同じ種類の針葉樹が広がっていて、伐採や再植林がしやすい | カナダ、シベリア、北欧 |

| 落葉広葉樹林 | 農業、都市の発展 | 土壌が肥えており、気候も人の生活や農業に適している | 日本、ヨーロッパ、アメリカ東部 |