なぜ赤道付近では貿易風がものすごく安定して吹くのか?

貿易風も偏西風も、どちらも亜熱帯高圧帯から押し出される風。

この高圧帯では、上空から空気が地表へと下降し、そこから空気が赤道側や極側へと広がっていく。

このとき、赤道方向へと向かう風が貿易風、極方向へと向かう風が偏西風と呼ばれる。

そのうち、貿易風はとくに地表付近で安定して吹く風であり、かつての帆船がこの風に乗って航海・貿易をしたことから、「貿易風(Trade Winds)」と呼ばれるようになった。

では、なぜ貿易風はそんなにも安定して吹くのか?

その理由は大きく分けて3つある。

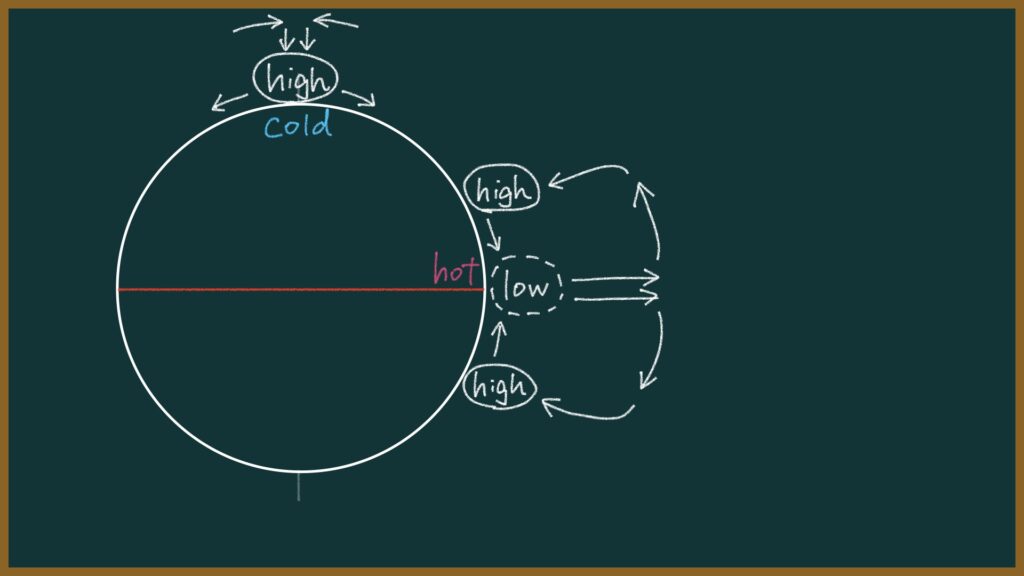

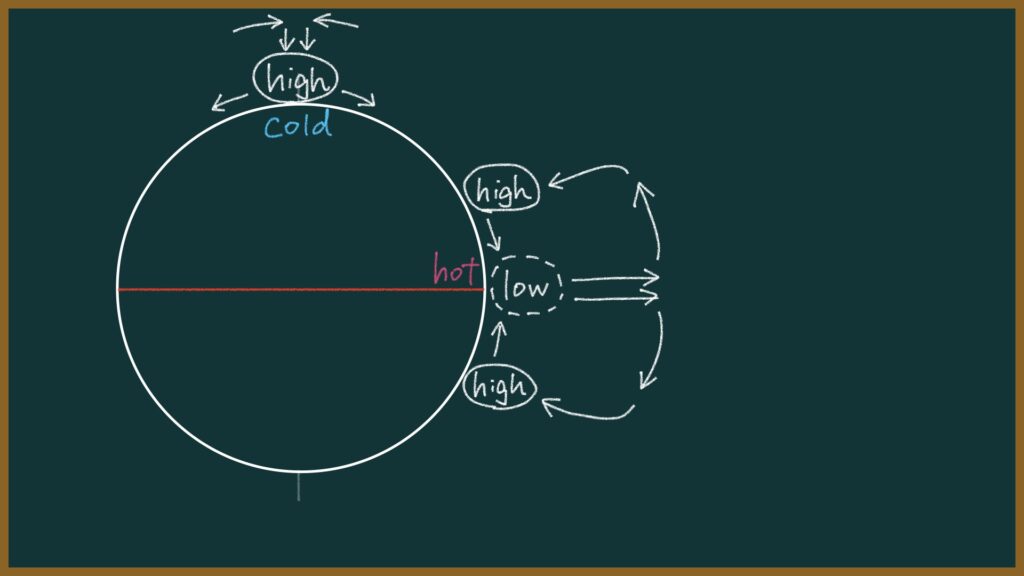

①押し出す力 × 引き込む力 のバランス

貿易風は「亜熱帯高圧帯から空気が赤道方向へ流れ出す力」によって生まれる。

しかし、それだけでは安定した風にはならない。

赤道付近で強い上昇気流が常に発生していて、周囲から空気を吸い込むような動きが起きていることが、貿易風の安定性をもたらしている。

このように、

- 高圧帯から押し出す力(押し出す)

- 赤道の上昇気流による吸い込み(引き込む)

という両方向の力が合わさることで、風向きと流れが安定しやすくなる。

参考:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

②陸地が少ない → 摩擦が少ない

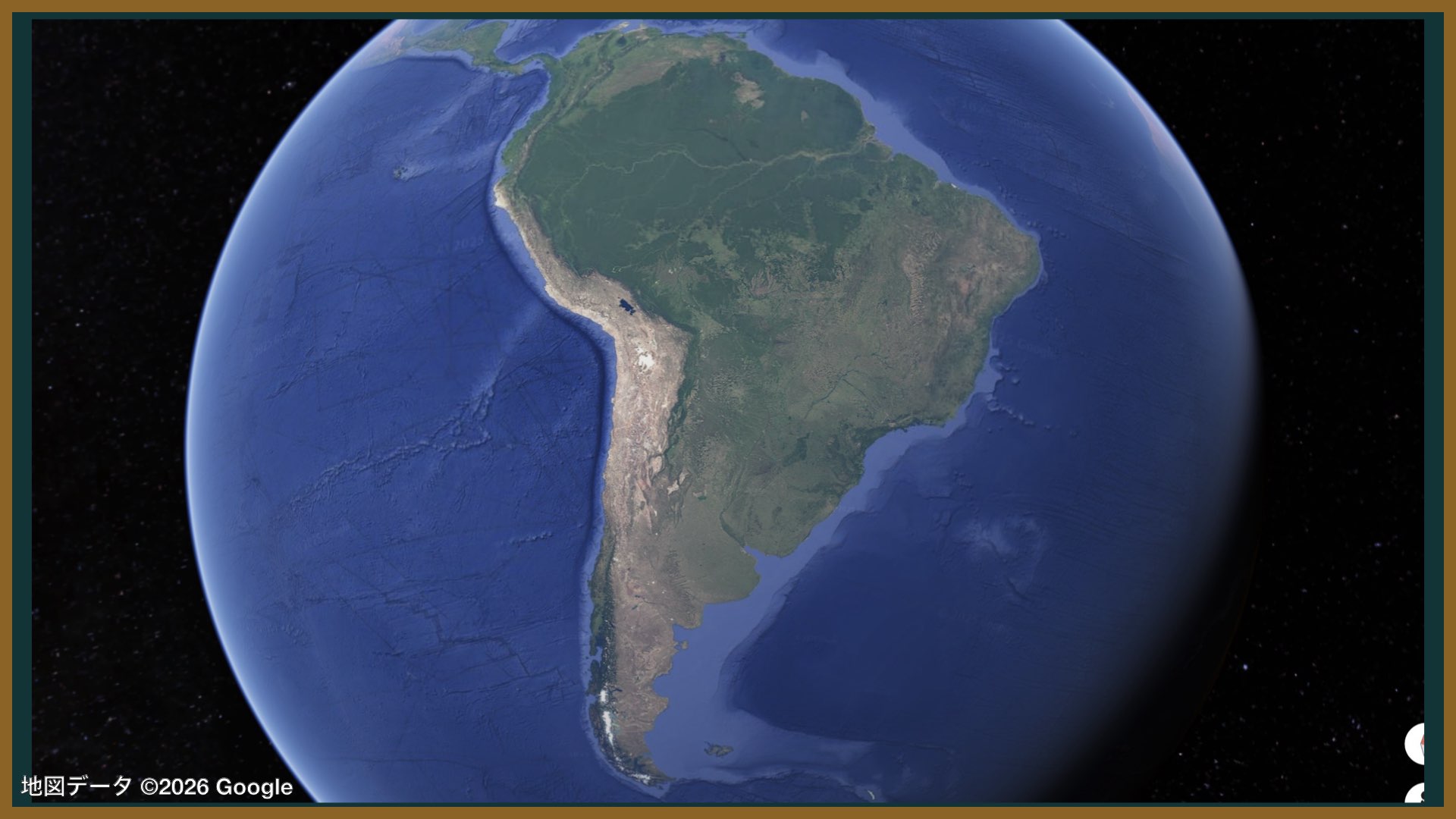

赤道周辺は広大な海に覆われている。

そのため、地面との摩擦がとても小さく風が乱れにくい。

陸地には起伏(山や森林)、都市、植生などの“でこぼこ”が多く、これが風の流れを乱す原因になるが、海は表面がなめらか。

結果として、赤道付近は風がより安定して吹く環境になる。

③海の温度が安定している

最後の理由は、海の気温の変化の少なさ。

海は陸に比べて温まりにくく、冷めにくいという性質を持っている。

つまり、

- 昼と夜の温度差が小さい

- 季節ごとの変化も緩やか

このような安定した温度環境が、大気の状態も安定させ、風向きや風速を乱しにくくしている。

まとめ

貿易風が安定して吹く理由は、

- 押す力と吸い込む力のバランス

- 摩擦の少ない海洋

- 温度変化の小ささ

にある。

では、偏西風はどうなのか?

偏西風も同じく亜熱帯高圧帯から生まれる風だが、実は貿易風とは違って地表付近ではあまり安定していない。

一体なぜなのか?

→なぜ偏西風は、貿易風のように地表では安定して吹かないのか?