地理の学習の流れをわかりやすく:地理はなぜ「地形」から始まるのか?

前回説明したように、地理は一言でいうと「人の暮らしと、その場所との関係を考える教科」です。

でも、じゃあ実際には、授業でどんな順番で学んでいくのでしょうか?

地理にはちゃんとした「学びの流れ」があります。この流れを知っておくと、内容がスッと頭に入りやすくなります。

今回はその流れを、わかりやすく3つのステップに分けて説明します!

地理の学習の3ステップ

① まずは「場所の特徴」を知る

最初に学ぶのは、「人間の活動が行われる場所(=フィールド)がどんな特徴を持っているか」です。

たとえば──

- 地球にはどんな地形や気候があるのか?

- 海や山、砂漠、川、台地…どうして場所によってちがうのか?

- 気温や雨の降り方は地域によってどんなふうに変わるのか?

こうした「場所の条件」を知っておくことはとても大事です。

なぜなら、人間の活動はその場所の条件に強く影響されるからです。

たとえば、雨があまり降らない地域では農業のやり方が工夫されていたり、気温がすごく低い地域では建物のつくりが他と違っていたりしますよね。

② 次に「人間の活動」を学ぶ

フィールドのことを学んだあとは、「その場所で人間がどんな活動をしているのか」を学びます。

たとえば──

- どんな農業が行われているのか?

- どんな産業が発展しているのか?

- どういう移動や交通が行われているのか?

- 人口はどこに多く住んでいるのか?

こうした学びを通して、「場所と人間のつながり」がだんだん見えてくるようになります。

ちなみに、①と②のように「テーマごとに全世界の様子を学ぶ」やり方を、地理では「系統地理」といいます。

(あまりむずかしく考えなくてOK!)

③ 最後に「地域ごとの特徴」を深く学ぶ

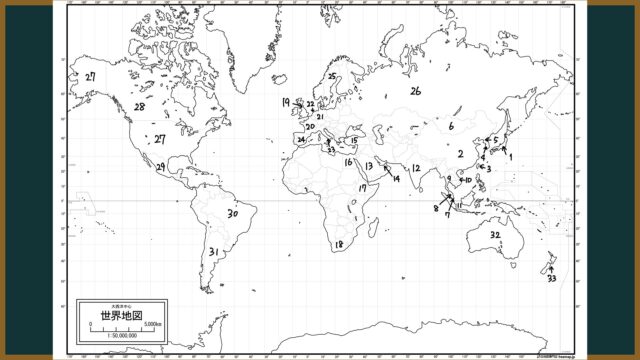

そして最後に、世界各地や日本の地域ごとの特徴を深掘りして学びます。

たとえばアジア州を学ぶとき、教科書の最初のページにはたいてい「アジアの地形や気候」が紹介されています。それがその地域のフィールドの特徴です。

そのあとで、「そこに住む人たちがどんな暮らしをしているのか」「どんな産業があるのか」などを学びます。

このように、「ある地域において、人の暮らしとその場所との関係を考える」学びを、地理では「地誌(ちし)」と呼びます。

地理の学び方まとめ

つまり、地理の授業の流れはこのようになっています。

① フィールドの特徴(場所の条件)

↓

② そこでの人間の活動(暮らしや産業など)

↓

③ 地域ごとに深掘り(アジア・ヨーロッパ・日本など)

教科書によっては順番が少し前後していることもありますが、「場所を知る → 人を知る → 地域をまとめて見る」という流れが基本になっています。

本音と言うと・・・

……ここまでが「地理の勉強はこんな順番で進むよ」という王道の流れなのですが、正直、この流れが地理をつまらなく感じてしまう原因になっている気もします。

たしかに、「まずは地形や気候から学ぼう!」というのは地理的にはちゃんと意味のある順番です。

でも、山とか気候とか、そういう自然の条件から地理の勉強が始まって、僕が中高生の頃、すごく退屈に感じてしまいました。

それよりも、「アジアのくらし」のような具体的な地域の話のほうがずっと面白かった記憶があります。

だからこそ、最初に地域の暮らしから入った方が地理に興味を持ちやすいんじゃないかと思っています。

たとえば、先に地域ごとの特徴を学んで、あとから「地形や気候の法則」をまとめていく──そんなやり方ももっとあっていいのかもしれません。

おまけ:もし人間の活動が火星まで広がったら?

今は人間の活動のほとんどが地球の中で行われていますが、もし将来、火星で人が暮らすようになったら…

地理の授業で「火星の地形」や「火星での暮らし方」を学ぶ日がくるかも…!?

では次回は、今の人間が暮らしている場所である「地球」がどんな特徴を持っているのか、一緒に学んでいきましょう!

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。