生徒に「地理を学ぶ意味って何なの?」と聞かれたら

社会科の授業を作るまでの流れ

モチオカ(望岡 慶)

方針(願い)

人間は何を欲するのか? 〜社会科の学びの出発点〜

地理・歴史・公民とは?

社会科教員の役割とは?「わかりやすく教える」以外に何があるのか?

生徒に「歴史を学ぶ意味って何なの?」と聞かれたら

社会科の目標とは?社会科で身につけたい力とは?

もっと見る

全体を設計してから各授業を考える

①単元の目標(課題)を考える

②単元の授業構成の全体像を考える

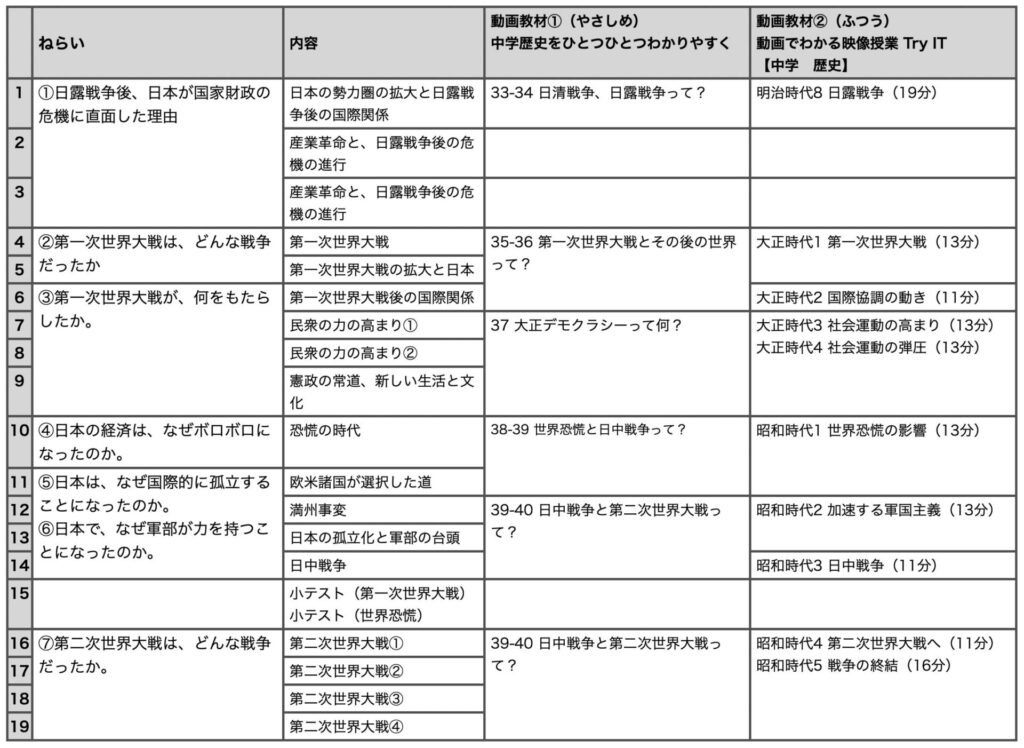

以下のような単元計画を作る。

(例)「二度の世界大戦」の単元

この紙を単元の最初に生徒に配り、この後の授業の流れを共有する。

※実際には「思ったより説明に時間がかかった」とか「説明したけど生徒は理解できていない」などの理由により、計画通りにいかないことが多々ある。あくまで計画!

③定期テストを作成する

可能であれば、この段階で定期テストの雛形のようなものを作っておきたい。

- 1学期の定期テストは4月中に作成

- 2学期の定期テストは夏休み中に作成

- 3学期の定期テストは冬休み中に作成

※あくまで理想

④各授業の構成を考える

指導計画(シラバス)の例

【中1地理】1学期のシラバス案(地域構成、気候と人々の生活)