堺の歴史をざっくりわかりやすく

堺の歴史をざっくりまとめました!

古代

ヤマト政権の時代

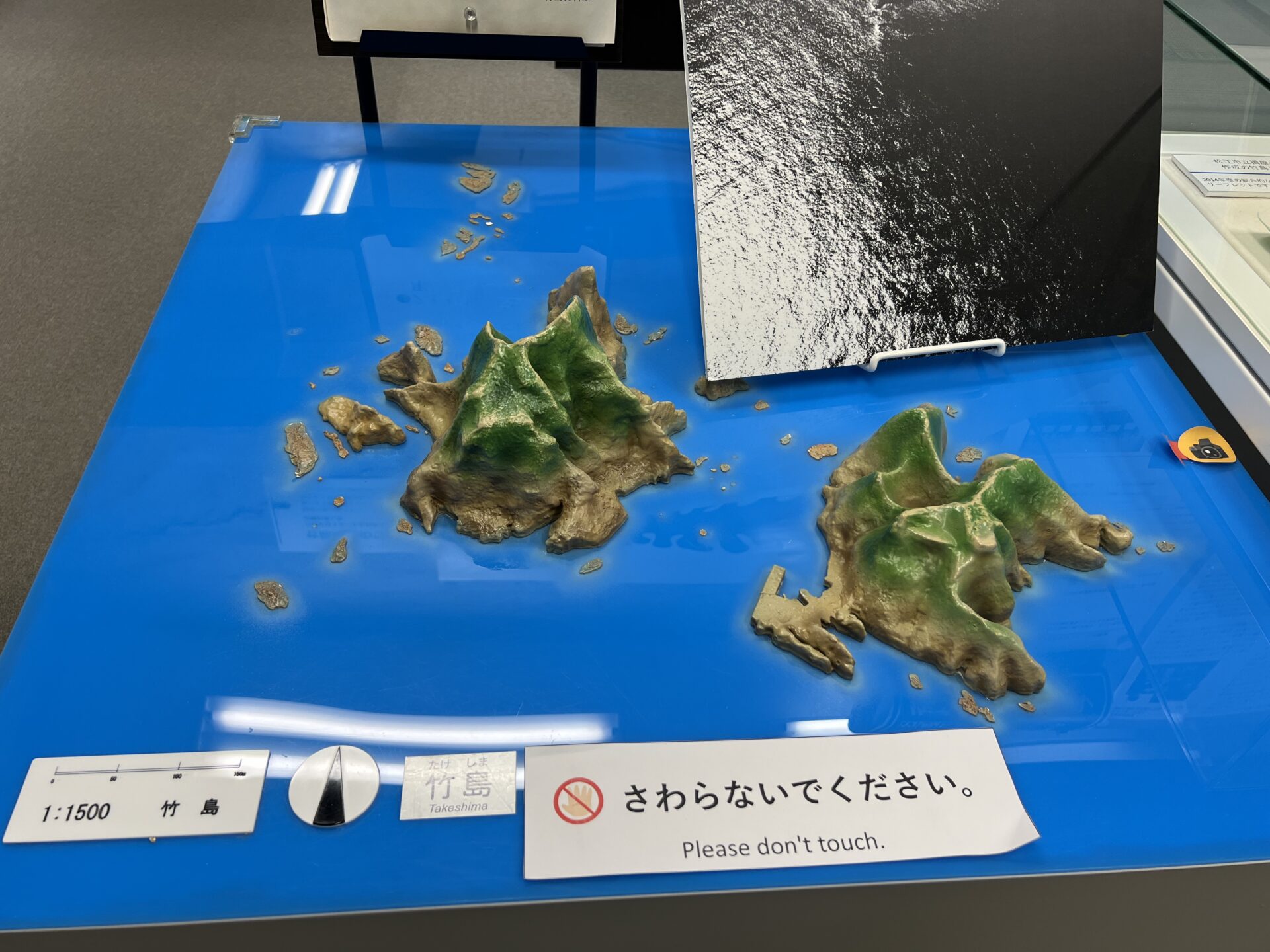

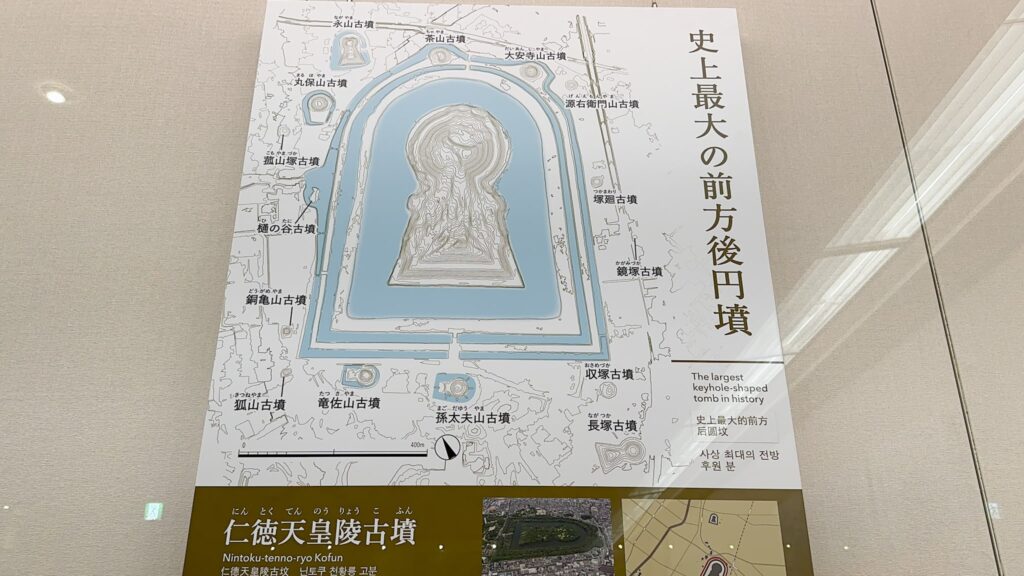

史上最大の巨大古墳群(百舌鳥古墳群)が作られた。

仁徳天皇陵古墳は日本最大の古墳で世界三大墳墓の一つ(←秦の始皇帝陵、クフ王のピラミッド)。

堺市博物館より

堺市博物館より

平安時代

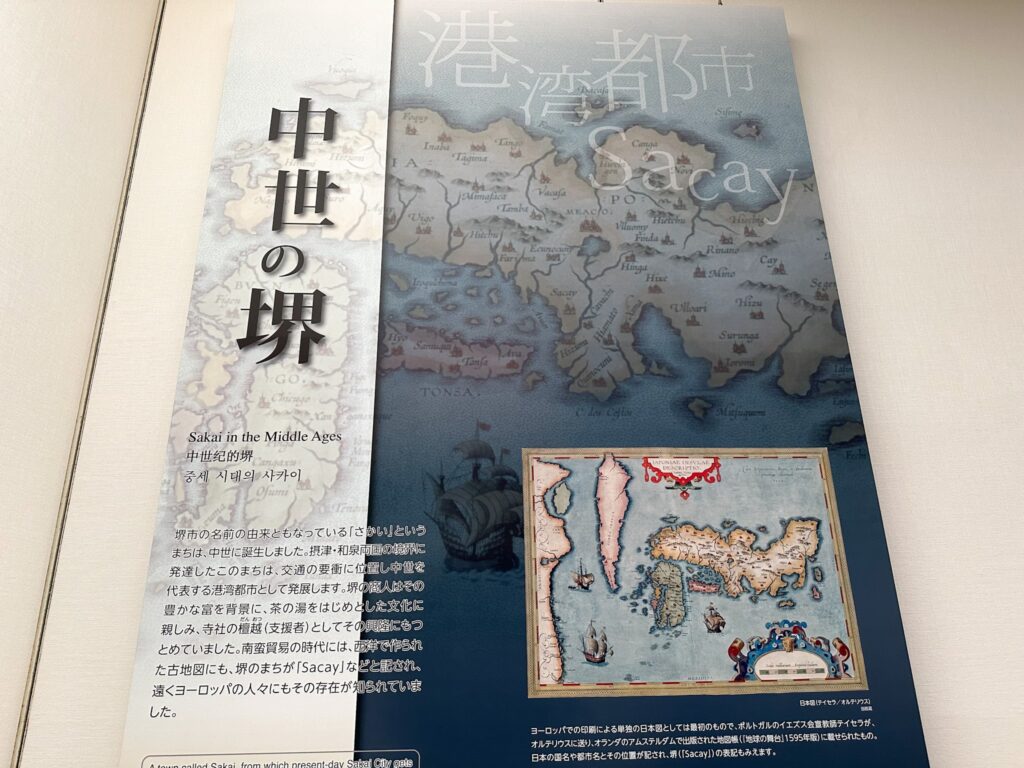

摂津と和泉の境であるこの地が「さかい」と呼ばれ始めた。

熊野詣の人々や周辺の鋳物師が堺の道を行き交い、町が発展。

中世

堺市博物館より

堺市博物館より

堺は港湾都市として発展した。

(理由)

- 畿内と瀬戸内海を結ぶところに位置する

- 街道が通る

↓

豊かな富を背景に、堺の商人は茶の湯など様々な文化を発達させた。

室町時代

日明貿易の拠点になった。

←応仁の乱で兵庫津が焼かれ、日明貿易の拠点港の機能が堺に移った。

その結果、日明貿易・琉球貿易・南蛮貿易で栄えることに(→「東洋のベニス」)。

戦国時代

堺市博物館より

堺市博物館より

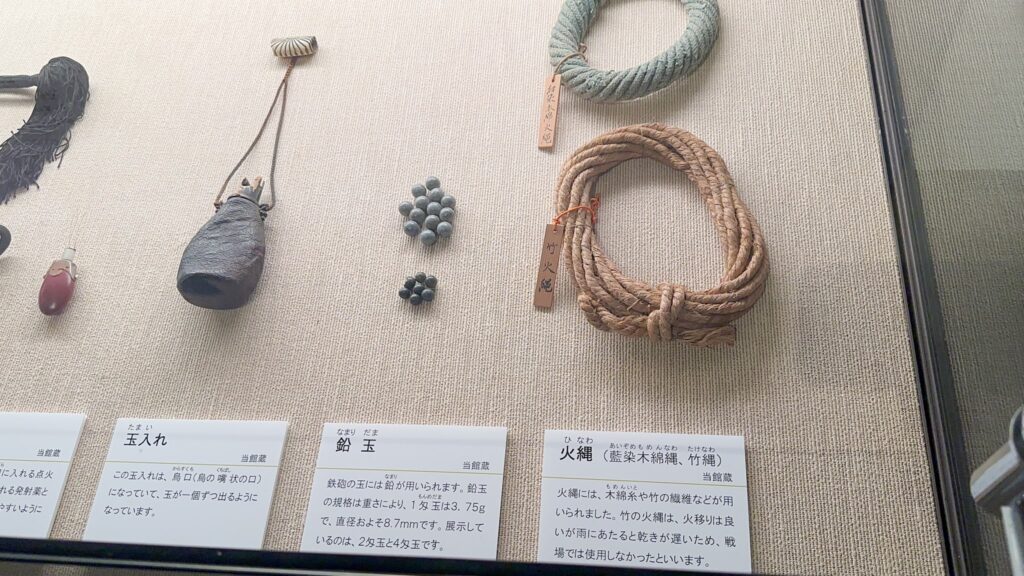

堺は鉄砲の一大産地になった。

(理由)

- 流通の拠点だったから

- 火薬の材料である硝石を外国から仕入れるためのルートを堺の商人が持っていたから

堺市博物館より

堺市博物館より

近世

堺は一地方都市に転落した。

安土桃山時代

会合衆と呼ばれる有力商人による自治的な都市運営が行われた。

環濠都市。

織田信長は堺に都市としての価値を見出し、堺を支配。

信長の死後は豊臣秀吉が堺を支配。堺のまちを囲む環濠を埋めさせた。

江戸時代

堺焼き討ち

大阪の夏の陣の際、堺のまちが徳川に味方したとされ、豊臣によって焼き討ちにされた。

江戸幕府の直轄地になり発展

天領(江戸幕府の直轄地)になり、堺奉行が置かれた。

新しい町割によって市街が復興される。

また、中国からの生糸輸入の独占権が与えられた(糸割符制度)。

このように堺は特別な地域として発展したが、、、

一地方都市に転落

「鎖国」政策により、堺は海外貿易の利益を得られなくなった(長崎が独占)。

また、畿内経済の中心地域は大坂に移った。

堺市博物館より

堺市博物館より

さらに1704年、大和川が堺方面に付け替えられた。

- 堺と住吉が分断された

- 河口付近に多量の土砂がたまったため、堺港に大きな船が停泊できなくなり、港湾機能が縮小した

幕末

堺が開港地の候補になったが、結局、神戸に・・・

近代

明治時代

堺市博物館より

堺市博物館より

工業都市へと変化した。

- 紡績

- 煉瓦

- 酒の醸造

- 金属加工

現代

大阪市のベッドタウン。

2019年、百舌鳥古墳群が世界遺産に登録された。

日本史の記事・動画一覧はこちら

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】