江戸幕府の成立について東大卒の元社会科教員がわかりやすく解説【日本史33】

本記事では、江戸幕府の成立について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

江戸幕府の成立についてわかりやすく

江戸幕府の成立について話をします。

今回話をする時代は、江戸時代です。

3つに分けて話をします。

- 徳川家が力を伸ばした過程

- 江戸幕府の仕組み

- 江戸幕府が抱えていた不安要素

①徳川家が力を伸ばした過程

まず、徳川家がどうやって力を伸ばしたのか?についてです。

もともと徳川家康は、豊臣政権の中でそれなりに発言力がある大名でした。

で、豊臣秀吉が死んだ後、徳川家康は政治の運営にも参加するようになって力を伸ばしていくんです。

ただ、そのままスルスルっと権力を握ったわけじゃありませんでした。徳川家康は、豊臣政権の主要メンバーであった石田三成っていう人と対立することになったんです。

で、1600年に大きな戦いが起きました。天下分け目の戦いと言われる関ヶ原の戦いです。

この戦いに徳川家康は勝利して、徳川家康は全国の大名たちに対して優位なポジションを確保することができました。

そして、徳川家康は1603年に朝廷から征夷大将軍に任命されて、江戸幕府を開きました。天皇の権威(オーラ)を利用することで、「私(徳川家康)は全国の大名に対して指揮権を持つんだ!」って正当化をしたんです。

こうして、徳川家康は全国の土地の支配者としてのポジションをゲットしました。

ただ、これで徳川家康が安心できたか?っていうと、もちろんそういうわけではなく、、、

江戸幕府はいろんな不安要素を抱えていました。この不安要素については後で説明します。

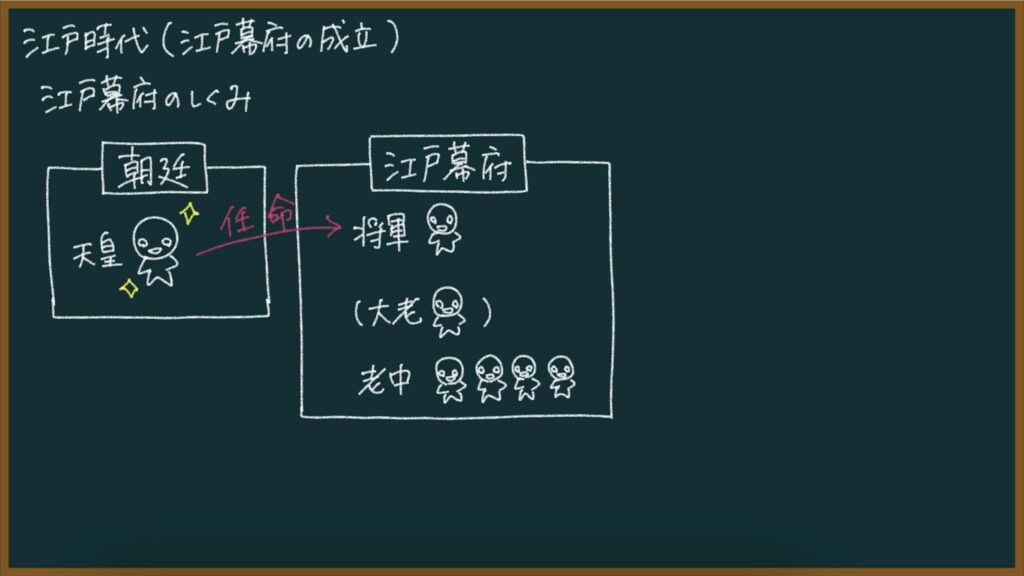

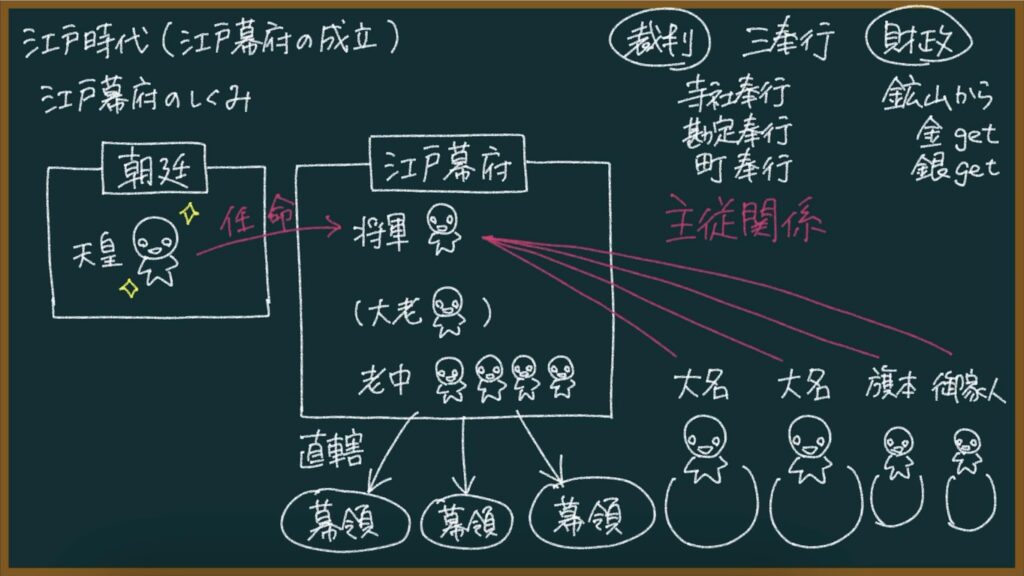

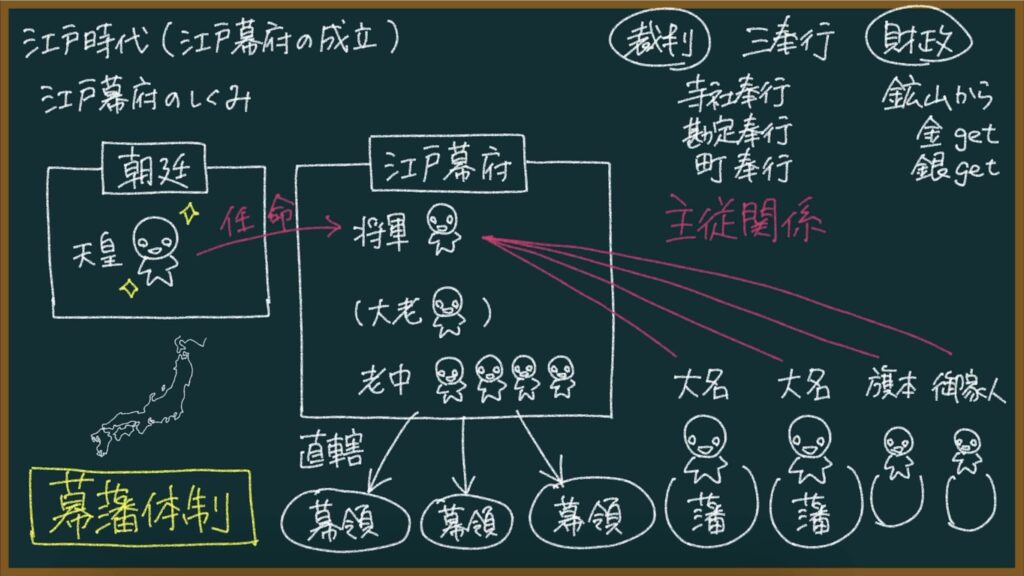

②江戸幕府の仕組み

次に、江戸幕府の仕組みについて説明します。

江戸幕府の仕組みは徳川家康の時代に確立したわけではない(←3代将軍の徳川家光から4代将軍の徳川家綱の代にかけて整った)みたいなんですけど、先に説明してしまいます!

政治の仕組み

まず政治の仕組みから。

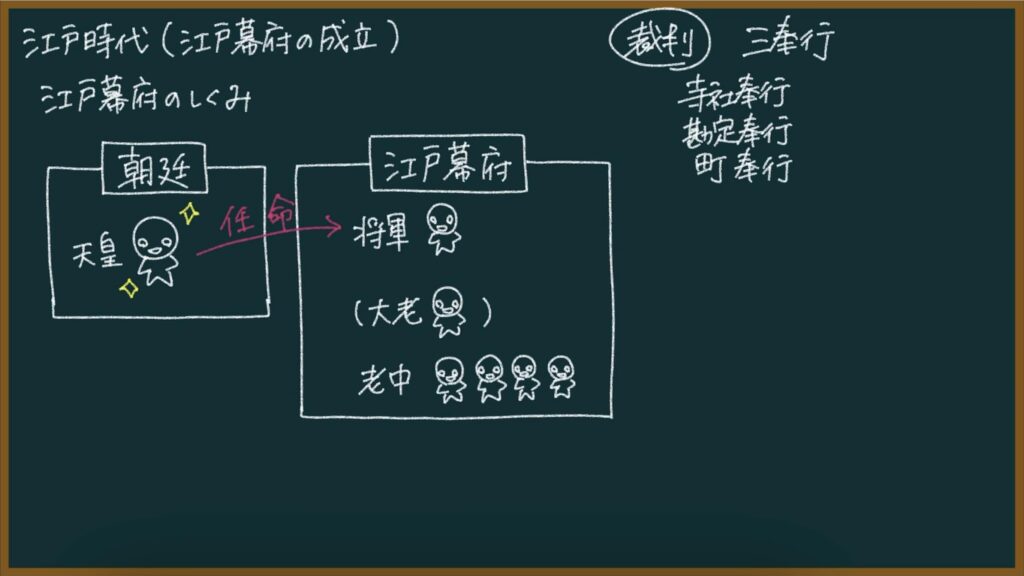

江戸幕府の頂点にいるのは、将軍です。

で、将軍1人ではいろんな仕事をするのは無理なので、江戸幕府にはたくさんの役人がいました。

幕府の役人の中でトップの人が老中です。

非常時には老中の上に大老っていう役職を置くので、厳密にいうと大老が役人の中でトップなんですけど、常に置かれていた役職の中でトップだったのは老中です。老中の定員は4〜5人で、普段は月番交代で仕事をしていました。

で、その老中が他の役人(奉行)と話し合いをして、「こういう政策を行おう」みたいなことを考えます。その話し合いの内容に対して、将軍が最終決定をして、実際に政策が行われる。

これが、江戸幕府の政治の行われ方です。

裁判の仕組み

次に、裁判についてです。

裁判はとっても大事です!

というのも、人間社会はトラブルがつきものだからです。トラブルを解決するための裁判は人間社会にとって必要なんです。

江戸幕府では、裁判は三奉行(寺社奉行・勘定奉行・町奉行)が地域別に分担して行いました。

寺社奉行は、お寺や神社の管理や関東地方以外の裁判関係の仕事をする役職です。

勘定奉行は、幕府が直接支配している地域の税金関係の仕事や裁判を行う役職です。

町奉行は、江戸のエリア内で政策や裁判を行う役職です。

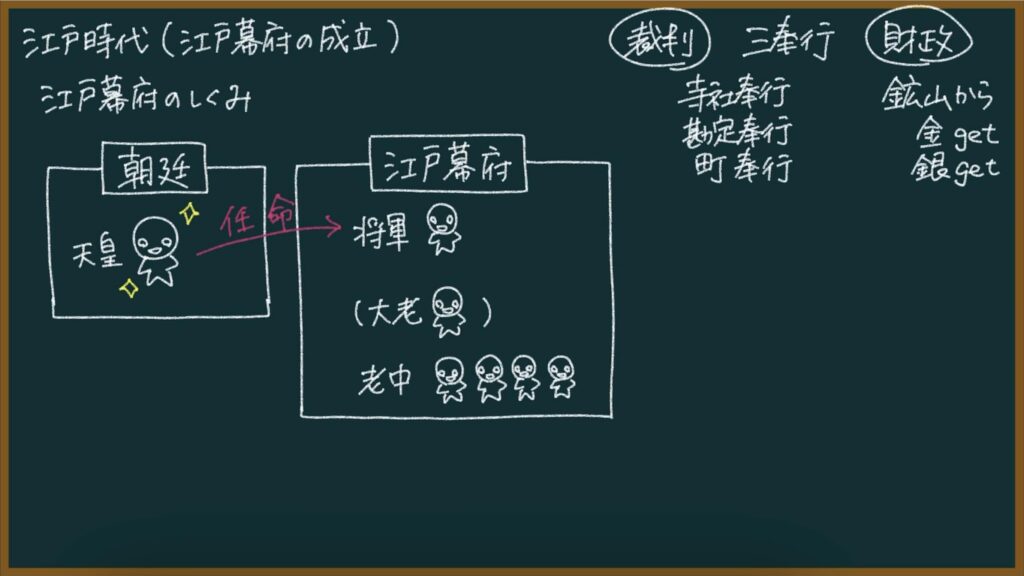

財政の仕組み

次は、財政(お金)について。

江戸幕府が政策を行うためにはお金が必要です。じゃあどうやって江戸幕府はお金(富)をゲットしていたのか?です。

これ、江戸幕府が今後力を失っていくのを理解するうえで大事な話。っていうか、お金の問題はいつだって大事です。たくさんの人をまとめようって思ったら、どうやってお金をやりくりするか?ってのが重要な課題になるからです。どんな組織においても

ちなみに、歴史を勉強すると「どんな組織もほぼ財政難に苦しんでいるよね」ってのがわかってきます。今の日本もそうですよね。

じゃあどうやって江戸幕府はお金(富)をゲットしていたのか?というと、

江戸幕府は日本にある主要な鉱山から金や銀などをゲットすることができていました。

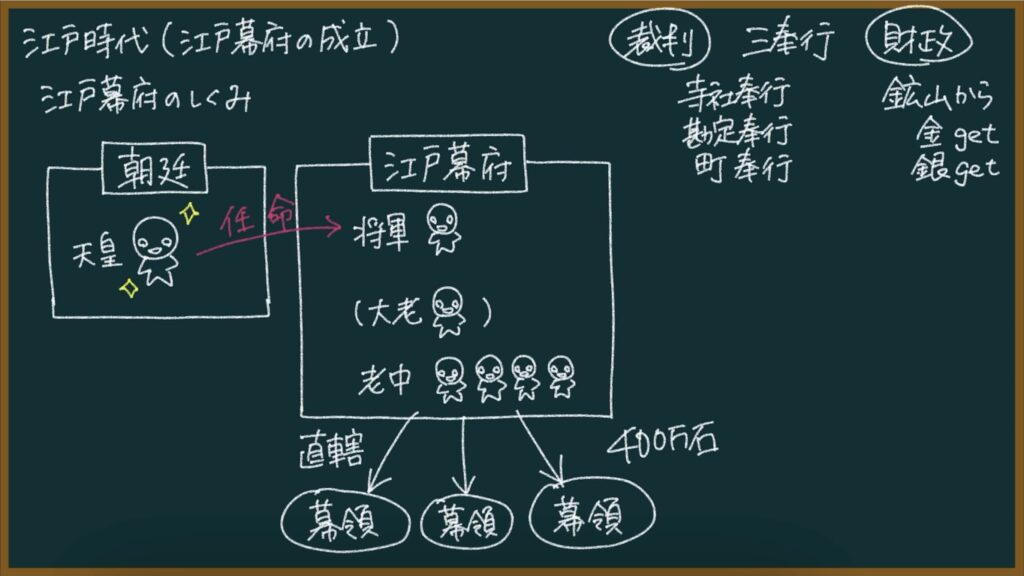

また、江戸幕府はものすごく広い地域を直接支配していました。

直轄地=権力者が家来に治めさせるのではなく、権力者が直接支配をしていた土地

幕領=江戸幕府の直轄地

この幕領の生産力は約400万石と、ものすごい規模。江戸幕府はこの幕領から年貢をゲットすることができたんです。

このように江戸幕府はものすごく広い直轄地を持っていたので、鎌倉幕府や室町幕府と比べると経済的に恵まれていた、って言われています。(少なくとも、江戸幕府が成立したばかりの頃は。。。)

さっき幕領っていう直轄地(江戸幕府が直接支配していた土地)の話をしましたが、じゃあ江戸幕府が直接支配していない地域はどうなっていたのか?というと、将軍と主従関係を結んだ武士が支配していました。

「将軍と主従関係を結ぶ」っていうのは、

将軍は武士に対して、御恩として石高に応じた土地の管理を任せて(年貢をゲットする権利を与えて)、

武士は将軍に対して、奉公として石高に応じた規模の兵士や馬を準備したり、工事をしたりする軍役を担う

という関係を結ぶ、ということです。

関連記事:御恩と奉公、武士の生活について

このような主従関係を将軍と結んだ武士のうち、1万石以上の土地を与えられた武士のことを大名、1万石未満の土地を与えられた武士のことを旗本や御家人と言います。

(旗本と御家人の違いは、将軍に直接会えるかどうか=御目見得が許されているかどうか。直接会えるのが旗本で、会えないのが御家人。)

この大名の領地のことを藩と言います。

つまり、日本列島は将軍(幕府)が直接支配していた地域と、将軍が主従関係を結んだ武士(大名・藩)が支配していた地域とに分かれていたってこと。

このように幕府と藩が土地と人々を支配する仕組みのことを幕藩体制と言います。

ちなみに、北海道と沖縄はまだ「日本」ではありませんでした。北海道はアイヌっていう人々が住んでいる地域で、沖縄は琉球王国でした。

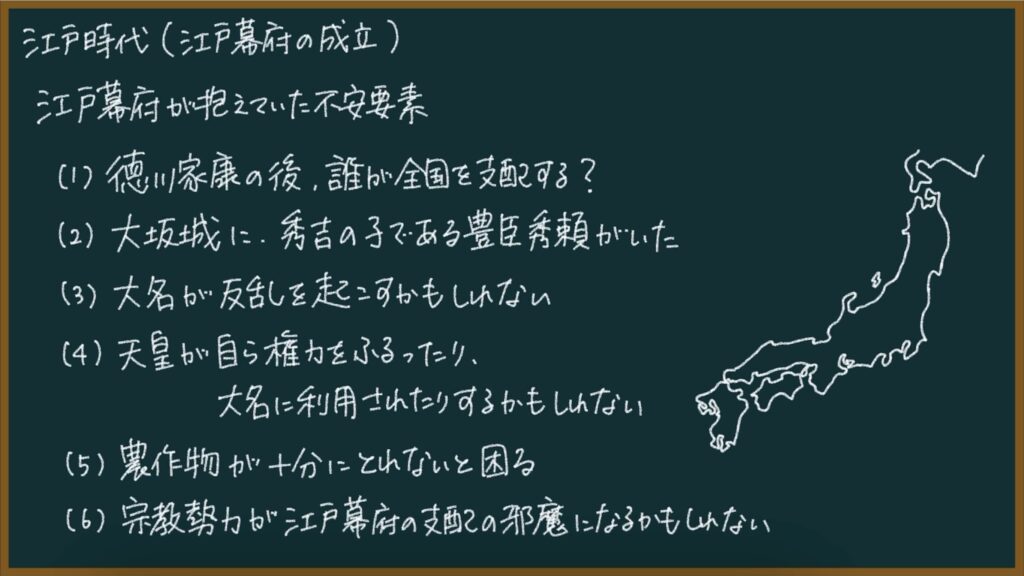

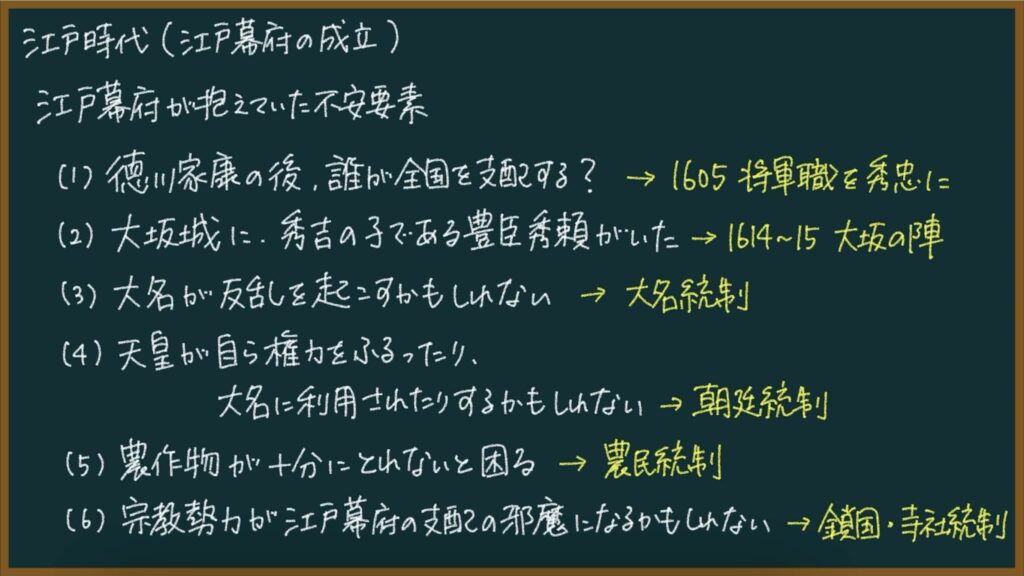

③江戸幕府が抱えていた不安要素

最後に、江戸幕府が抱えていた不安要素について話をします。

徳川家康は1603年に朝廷から征夷大将軍に任命されて江戸幕府を開き、全国の土地の支配者としてのポジションをゲットしたって言いましたよね。

ただ、全国の土地の支配者としてのポジションをゲットしたらそれでOKっていうわけではなかった。全国を支配する(まとめる)うえで、不安要素がたくさんあったんです。

(1)徳川家康の後、誰が全国を支配するのかがはっきりしていない。

(2)大坂城に、秀吉の子である豊臣秀頼がいた。

(3)大名が反乱を起こすかもしれない。

(4)天皇が自ら権力をふるったり、大名に利用されたりするかもしれない。

(5)農作物が十分にとれないと困る。

(6)宗教勢力が江戸幕府の支配の邪魔になるかもしれない。

このうち、1つ目と2つ目について説明します。

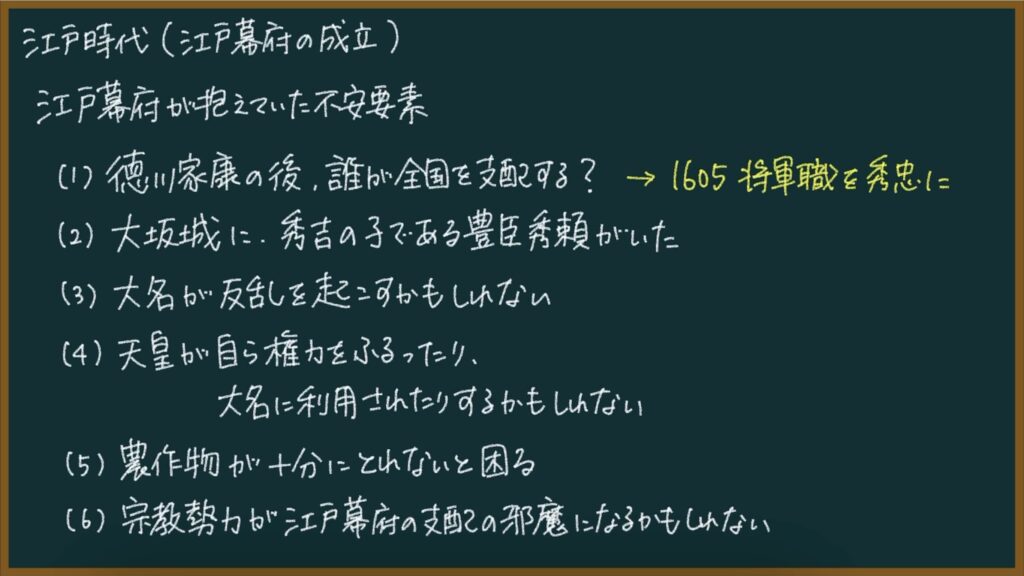

(1)徳川家康の後、誰が全国を支配するのかがはっきりしていない。

徳川家康が全国の土地の支配者としてのポジションをゲットしたとはいえ、徳川家康の後を継ぐのが誰なのか?っていうのはイマイチはっきりしていません。

そこで徳川家康は、1605年に将軍職を子供の徳川秀忠に譲りました。こうすることで、江戸幕府の将軍は徳川家が世襲するんだよっていうことを示したのです。(世襲=ある地位を子孫が代々受け継いでいくこと)

(2)大坂城に、秀吉の子である豊臣秀頼がいた。

実は、まだ大坂城に秀吉の子である豊臣秀頼という人物がいました。徳川家からしたらこいつが邪魔なわけです。

そこで、1614年から2度にわたって大坂城を攻めて、1615年に豊臣秀頼を滅ぼすことに成功しました。(大坂の陣)

このように、江戸幕府は全国支配を安定させるために不安要素をつぶしていきました。

他の不安要素についても、このあと対処をしていきます。

大名が反乱を起こすかもしれない。→大名統制

天皇が自ら権力をふるったり、大名に利用されたりするかもしれない。→朝廷統制

農作物が十分にとれないと困る。 →農民統制

宗教勢力が江戸幕府の支配の邪魔になるかもしれない。→鎖国&寺社統制

このあたりについては、次回以降、説明をします。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。