豊臣秀吉の統一事業(織豊政権2)について東大卒の元社会科教員がわかりやすく解説【日本史31】

本記事では、豊臣秀吉の統一事業について説明をします!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

豊臣秀吉の統一事業についてわかりやすく

豊臣秀吉の話をします。

今回話をする時代は、安土桃山時代です。

織田信長とその後の豊臣秀吉が大きな権力を握っていた状態のことを、織豊政権と言います。1573年の室町幕府滅亡から1603年の江戸幕府成立までの約30年間です。

今回は、この織豊政権の後半。1582年の本能寺の変で織田信長が自害した後の、豊臣秀吉の時代についての話です。

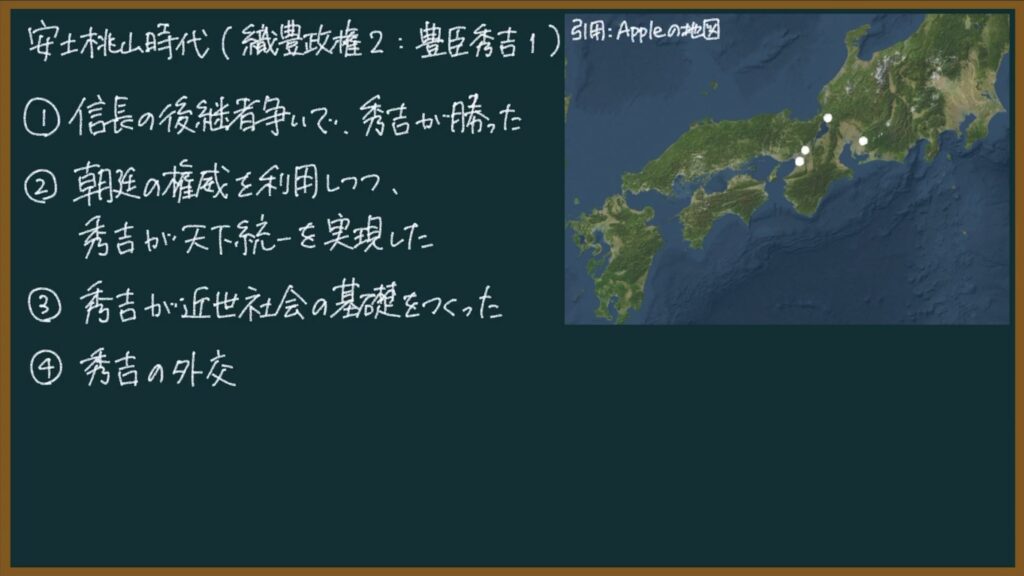

4つに分けて話をします。

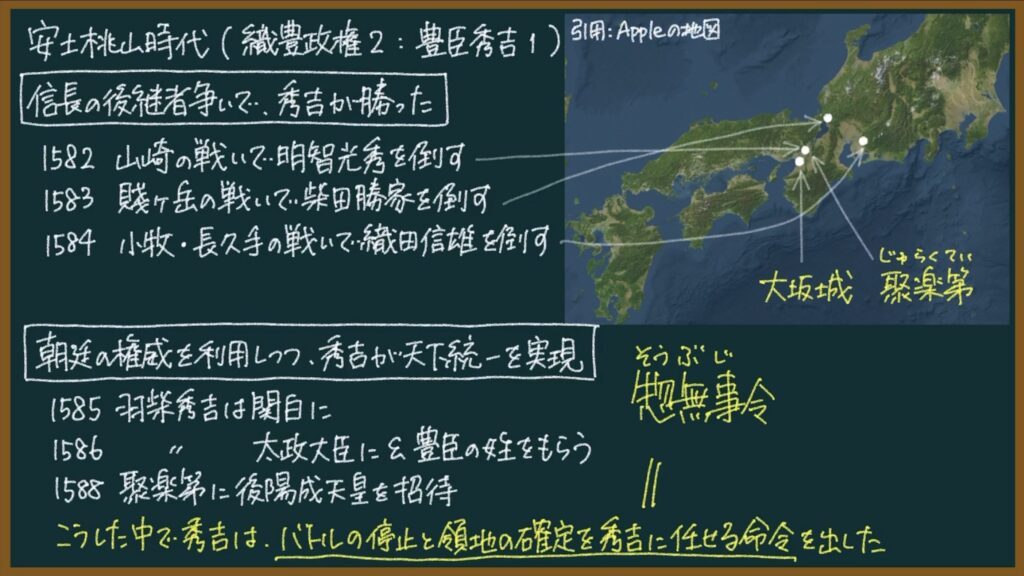

- 信長の後継者争いで、秀吉が勝った

- 朝廷の権威を利用しつつ、秀吉が天下統一を実現した

- 秀吉が近世社会の基礎を作った

- 秀吉の外交

※今回は①②まで。③④は次回です。

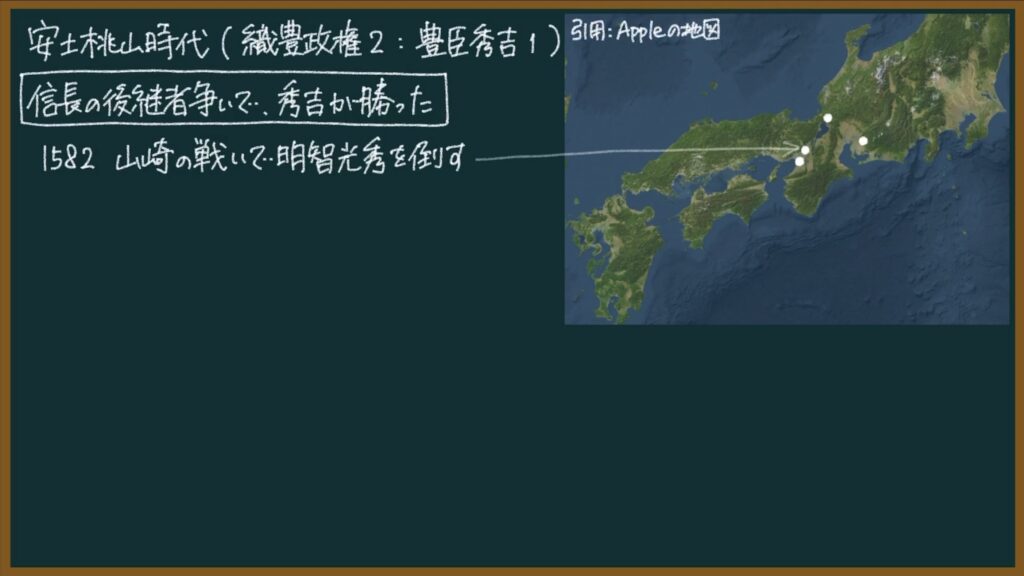

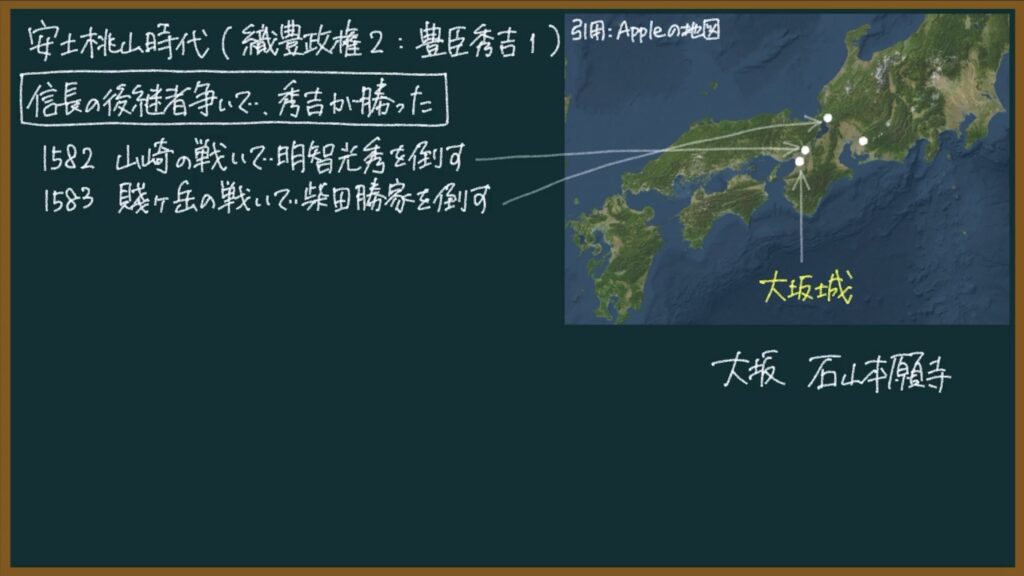

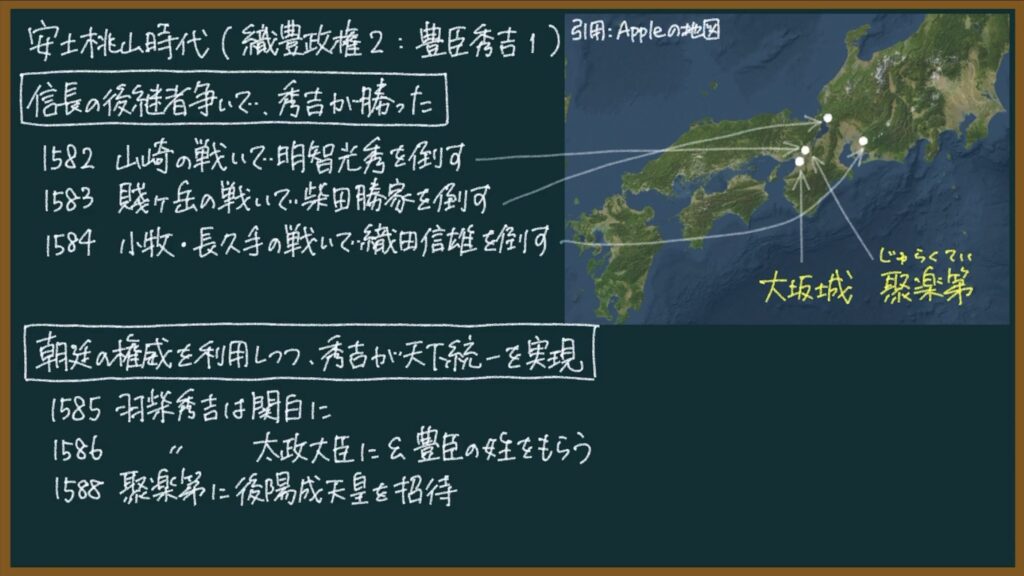

①信長の後継者争いで、秀吉が勝った

まず、織田信長が死んだ後の信長の後継者争いについてです。

秀吉は織田信長の家来でした。この時はまだ羽柴秀吉っていう名前。(豊臣秀吉って名乗るようになるのは、もうちょっと後)

で、羽柴秀吉は本能寺の変で織田信長を自害に追い込んだ明智光秀を倒します。(1582年:山崎の戦い)

その結果、羽柴秀吉は織田政権の中でリーダーシップを取れるようになりました。

よく「ここ一番の大勝負」の時に「天王山を迎える」って言ったりしますよね。

あれは、この山崎の戦いが語源らしいです。羽柴秀吉の軍と明智光秀の軍が戦った山崎の戦いって、京都にある天王山のあたりで行われたようです。

秀吉はさらに、1583年に織田信長の家来の中で重要人物だった柴田勝家を倒しました。(1583年:賤ヶ岳の戦い)

こうして、羽柴秀吉は織田信長の後継者としてのポジションを確立。

ゲットした大坂エリアの中の石山本願寺の跡地に大坂城を作って、そこを拠点にしました。

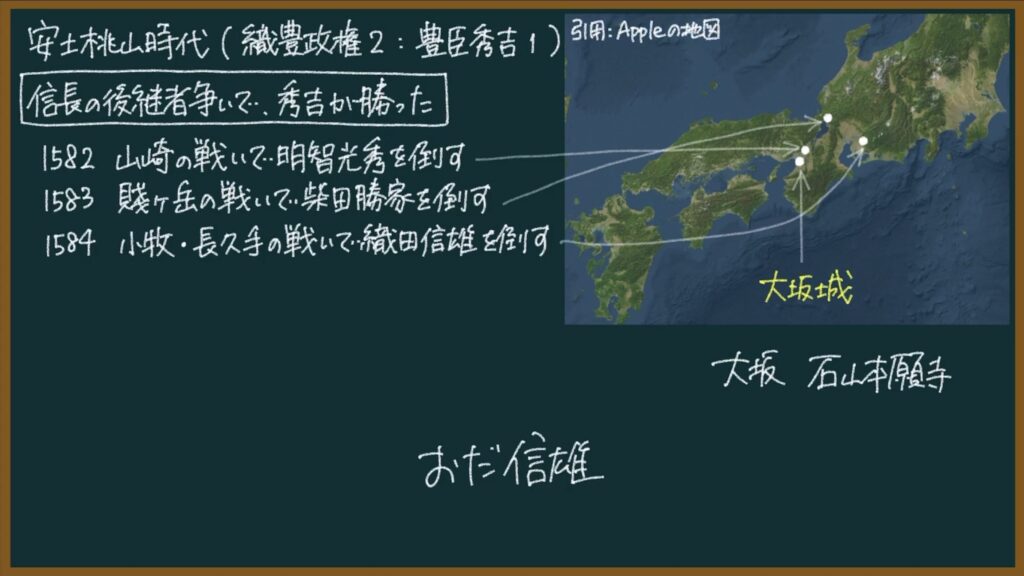

ただ、羽柴秀吉は、織田信長の子供である織田信雄と対立することになりました。で、バトルが起きます。

羽柴秀吉は、徳川家康と同盟を結んだ織田信雄と戦うことになりましたが、この戦いに秀吉は勝利。(1584年:小牧・長久手の戦い)

こうして、羽柴秀吉は政治のリーダーシップをガッツリと取れるようになったんです。

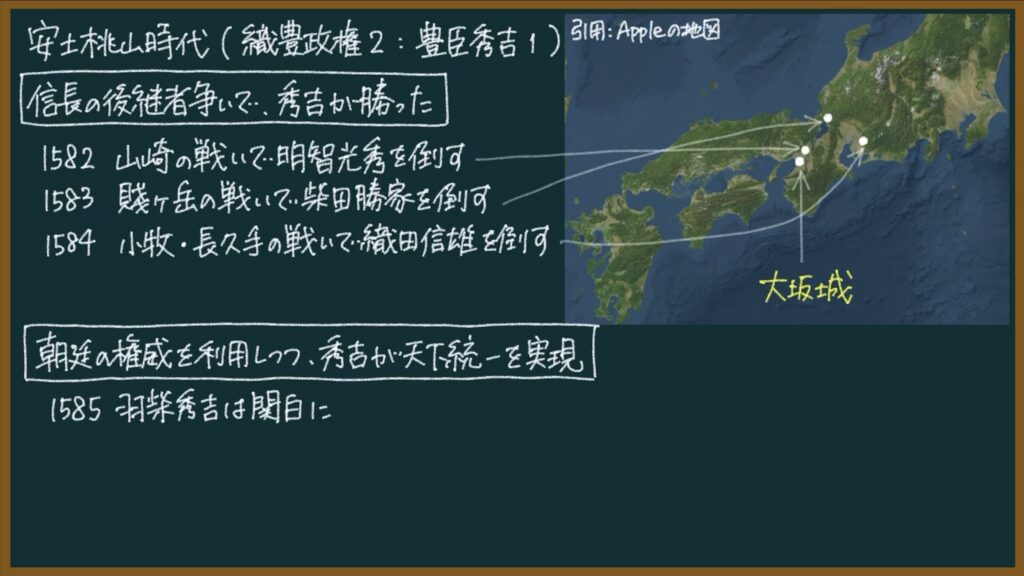

②朝廷の権威を利用しつつ、秀吉が天下統一を実現した

その後、羽柴秀吉は朝廷の権威(オーラ)を利用しつつ、天下統一を実現していきます。

朝廷の権威を利用

まず、1585年に羽柴秀吉は関白になります。関白っていうのは天皇のサポートをする役職です。

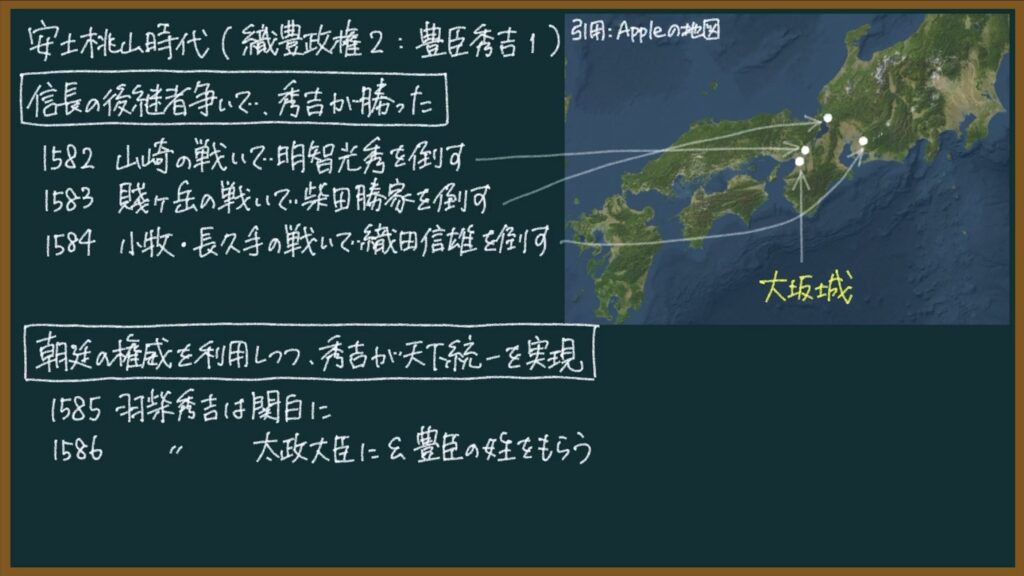

そして、秀吉は1586年には太政大臣になって天皇から豊臣っていう姓をもらいます。(ここから、豊臣秀吉と名乗るようになる)

太政大臣っていうのは、天皇の周りで仕事をする役人の中でトップの人です。

さらに、平安京の宮城(天皇の家)の跡地に聚楽第(じゅらくてい)という建物を作って大坂城から移動し、1588年には天皇(後陽成天皇)を招待しました。

そこで、戦国大名を集めて「天皇と秀吉に従うこと」を誓わせました。

このように、秀吉は朝廷の権威(オーラ)を利用して天下統一を実現していったのです。

※武士にとって征夷大将軍に任命されることが大事だった・・・ってのも同じ

このように朝廷の権威を利用していく中で、秀吉は歴史上、超重要なことを行います。

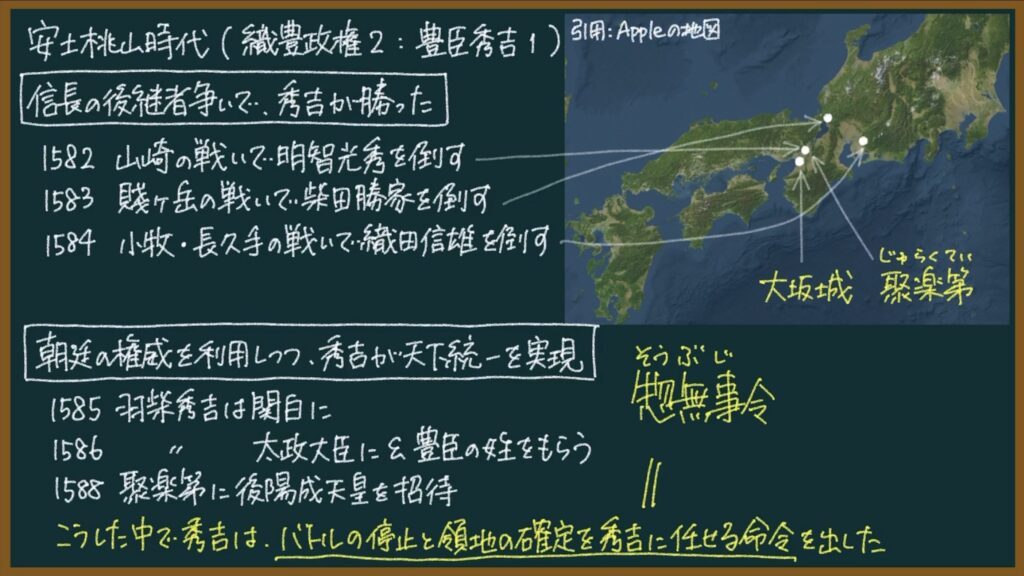

惣無事令

秀吉は、「天皇から全国の支配を任されたんだ」って言って、全国各地の戦国大名たちに「もう戦うのはやめなさい!支配領域の争いの解決は私(秀吉)に任せるんだ」って伝えたんです。

この「戦闘の停止と領地の確定を秀吉に任せる命令」を惣無事令(そうぶじ れい)と言います。

これ、むちゃくちゃ大事です。

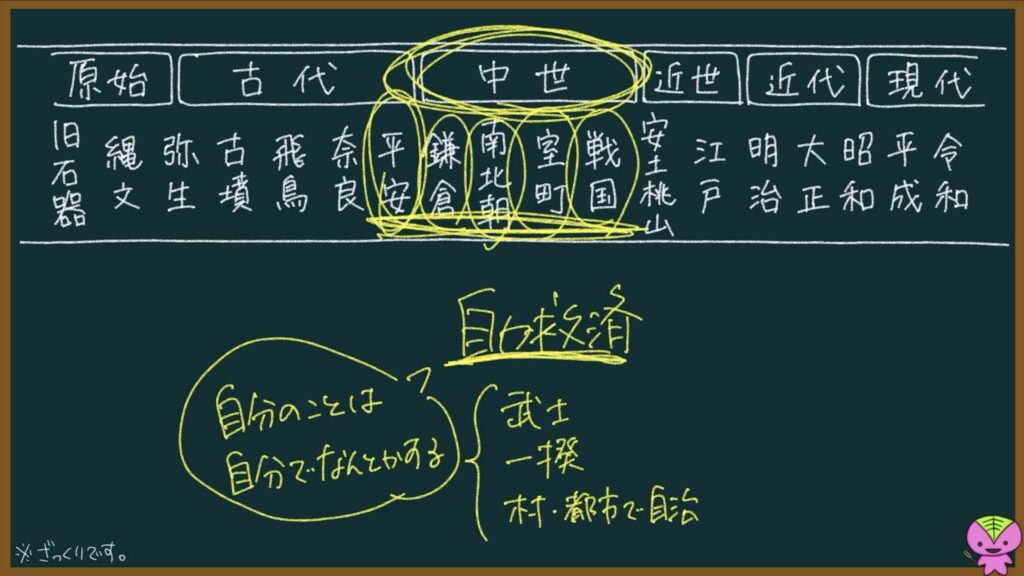

平安時代末から始まって、鎌倉時代、室町時代、戦国時代と続いてきた「中世」は自力救済の時代(自分のことは自分でなんとかする時代)でした。

(正確に言うと、平安時代末から戦国時代までは「自力救済」(自分のことは自分でなんとかする)という特徴が共通しているので、まとめて「中世」って分類されている)

例えば、武士が力を伸ばしたり、一揆が結ばれたり、村や都市で自治が行われたり、、、っていうことがありましたが、

これらは全て「自力救済」(自分のことは自分でなんとかする)の現れなんです。

そんな「自力救済」の時代が秀吉の惣無事令によって終わります。

惣無事令は「もう自力救済はするなよ。トラブルが起きたら自分たちで実力で解決するんじゃなくて、私(秀吉)に任せろよ」ってことです。

戦国大名は、自分の支配地域(領国)の中のルール(分国法)で喧嘩両成敗を定めていましたよね。

喧嘩両成敗は、「俺が解決するから、お前らお互いに手を出すなよ。手を出したら、お互い処罰するからな。」っていうルールでした。

このように「自力救済」を禁止する考え方は以前からありました。

が、秀吉はその喧嘩両成敗の原理を全国に広めて、さらに前に押し進めたっていうことです。

で、このあとの江戸時代は「自力救済」が否定された時代です。約260年間も「平和」が続くことになりました。

つまり!

「自力救済」の時代である中世から

「自力救済」が否定された近世

へと移り変わっていく間の時代

=織田信長や豊臣秀吉の時代

ということです!

そして、惣無事令は中世から近世へと移り変わるうえでの象徴的な出来事だったので超重要です。

で、いよいよ天下統一です。

秀吉は、惣無事令に違反したという理由で各地の戦国大名を倒していきます。

九州平定(島津)

小田原平定(北条)

小田原攻めの際に、伊達政宗ら東北の大名たちが秀吉に従うことになって、1590年に天下統一(全国統一)が完成しました。

まとめ

秀吉は織田信長の後継者争いに勝って、政治のリーダーシップをガッツリと取れるようになった。

秀吉は朝廷の権威(オーラ)を利用して、天下統一を実現していった。

秀吉は「戦闘の停止と領地の確定を秀吉に任せる命令」(惣無事令)を出した。

秀吉は、惣無事令に違反したという理由で、各地の戦国大名を倒し、1590年に天下統一(全国統一)を実現した。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。