生徒に「地理を学ぶ意味って何なの?」と聞かれたら

「先生、なんで地理を勉強するんですか?」

「なんで歴史を勉強するの?」ほどではないけど、社会科教員なら一度は聞かれるやつ。

- 世界のいろんな国のことを知って、何の役に立つの?

- 山や川の名前なんて、覚えてどうするの?

- 日本の他の地域のことを知っても、自分には関係なくない?

たしかに、こう思う気持ちはよくわかる。

この問いはただの雑談や文句じゃなくて、自分が学んでいることに意味があるのか、これが将来にどうつながるのかを確かめたいという、まっすぐな気持ちから出てきたものだと思う。

ある意味、「試されている」質問。

この先生は納得感のある回答をしてくれる大人かどうか、を。

そんな時に、その場しのぎの形式的な回答をしたら「この人は真剣に受け止めてくれない人なんだな」と思われてしまう。

生徒が求めているのは、「この教科が、自分にとってどんな意味を持つのか」ということ。

では教員としてどうするか。

真剣に向き合う

生徒の中には「なんとなく雑談の流れで」聞いているだけの人もいると思う。

でも、「なぜ地理を学ぶのか?」というのは社会科教員にとってすごく大事なテーマ。

だからこそ真剣に向き合う。自分の仕事の「ど真ん中」にある問いをいい加減には扱わない。そういう姿勢を見せたい。

ということで、「核心に迫る問いをぶつけてくれてありがとう!」って感謝の気持ちを伝えた上で、

生徒に聞いてみる

いきなり自分の答えを語りはじめるんじゃなくて、まずは生徒の考えを聞いてみる。

「僕なりの考えはあるけど、まずはきみはどう思う?なんで歴史を学ぶんだと思う?」

このように聞き返し、生徒を子供扱いせず「一人の人間」として尊重する。

その上で、返ってきた答えに共感できる部分があれば、「あー、それわかる!」と素直に共感する。

「へえ、そんな考え方もあるんだな」と感じたら、「なるほど…!勉強になった」と伝える。

そのあとに、自分の考えを伝える

生徒の考えを受け止めた上で、自分の考えを伝える。

そのときは、大きく2つの視点で話すのがいいと思う。

- 社会全体の中で、地理を学ぶ意味(本質的な話)

- 自分の生活や楽しみとつながる意味(個人的な話)

ただ、ちゃんと話すと長くなるので、あらかじめ「短くまとめるか、ちょっと長めにじっくり話すか、どっちがいい?」って聞いてみてもいい。

話をしている最中も、生徒の反応を見ながら調整する。

以下、質問への回答の僕なりの切り口。

地理を学ぶ理由についての僕の考え

本質的な話

①問題を解決して、より良い未来をつくるため

本質的に言えば、より良い未来をつくるために地理を学ぶのだと思う。

たとえば、友達が何かに困っていたとして、その人を助けたいと思ったとき、

「その人がどんな暮らしをしていて、どんな家族やまわりの人たちと過ごしているのか」

つまり、どんな状況の中で生きているのかがわからないと、本当に役に立つアドバイスはしにくい。

こうしたことを考えずに、ただ「こうすればいいよ」と言うだけでは、その人に合ったアドバイスにはならない。

これは社会全体にも当てはまる。

社会にある問題を解決するには、現在の状況だけでなく、その背景や成り立ちを知らなければならない。

社会科は「問題を発見し、解決して、幸せを増やす」ための科目。

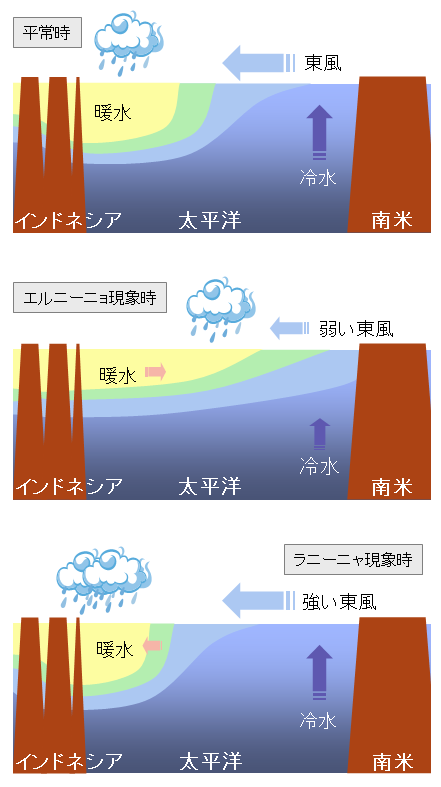

- その地域の自然環境や地理的な条件(地理)

- 昔から積み重ねてきた経験や価値観(歴史)

- 今の社会のルールやしくみ(公民)

こうした背景を知らずに、問題を発見・理解することも、解決することもできない。

だからこそ、社会科では「地理」「歴史」「公民」という3つの分野を学ぶ。

僕たちは地理・歴史・公民の分野の学習を通して、

- 幅広い知識を身につけ、

- 知識を関連づけて分析・思考する能力を伸ばし、

- 社会や歴史に対する想像力を養う。

そうすることで、「社会の中で起きている出来事(=社会現象)」を捉える目が養われ、「どうすればよい方向に向かえるか?」を構想できるようになる。

②異文化のことを知ると、自分の考え方が広がる

自分が住んでいる地域に何か問題があったとき、その地域のことだけを見ていても、なかなか解決のヒントが見つからないことがある。

そんなとき、ほかの国や地域ではどうしているのかを知っていると、とても参考になることがある。たとえば、うまくいっている取り組みをまねしてみたり、うまくいかなかった事例から学んで失敗を防いだり。

自分の住んでいる場所だけを見るのではなく、いろいろな地域のくらしや考え方にも目を向けてみる。そうすることで、もっと広い視野で物ごとを考えられるようになる。

個人的な話

ここまでちょっと大げさで壮大な話をしてしまったが、もっと身近で個人としてのメリットもある。

③ 異文化を知るのは、単純におもしろい

自分が今いる場所とはちがう国や地域には、まったくちがう生活や考え方がある。

そんな「知らない世界」にふれると、ワクワクしたり、びっくりしたりすることがある。自分の当たり前が通じない場所があると知るのは、とてもおもしろい体験。

旅行が好きな人が多いのも、きっとその楽しさを感じているから。

旅行が好きな人のあいだで人気の本に、沢木耕太郎の『深夜特急』という作品がある。リュックひとつでアジアからヨーロッパまで旅をした記録で、いろいろな国の文化が描かれている。

この本が多くの人に読まれているのは、異文化にふれることの楽しさが伝わってくるからだろう。

地理を学ぶと、「世界には自分とはちがう人の暮らしがある」ということを知ることができる。そんな別の世界にふれることができるのも、地理の大きな魅力のひとつ。

④ 地理を知っていると旅行が楽しくなる

僕が一番のメリットだと思っているのがこれ。旅行が楽しくなる。特に海外旅行。

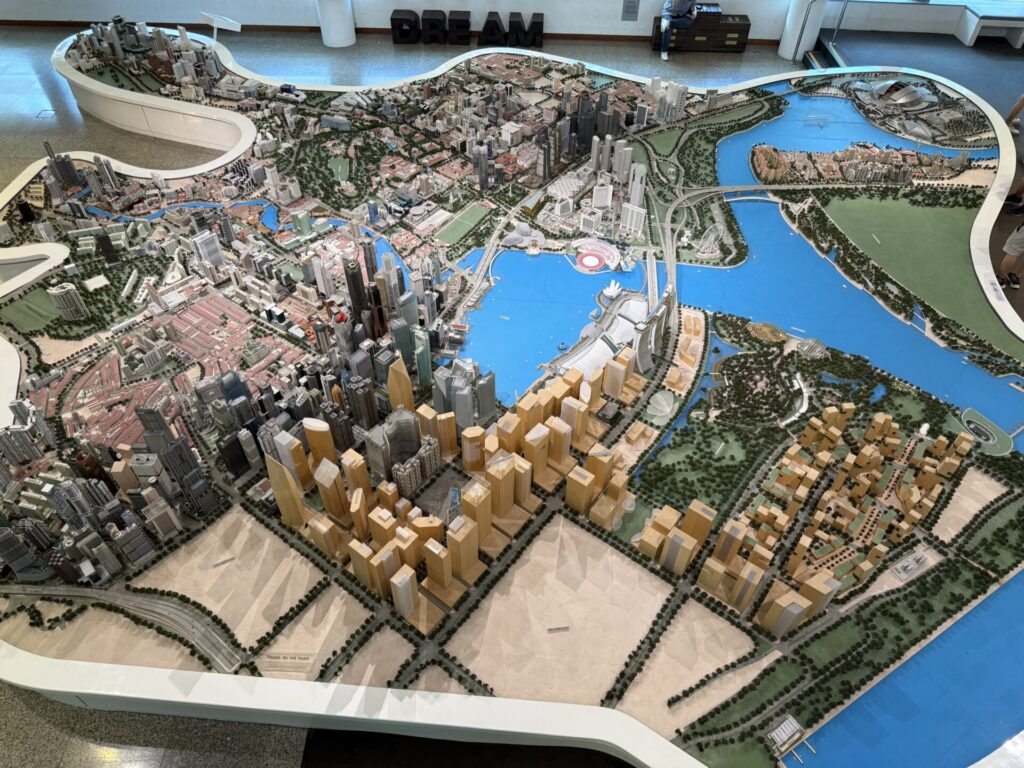

例えばアラブ首長国連邦のドバイ旅行について考えてみる。

超高層ビル「ブルジュ・ハリファ」や巨大ショッピングモール「ドバイモール」をて「すごいなあ」とテンションが上がる。そういう楽しみ方が普通だとは思う。

でも、地理の考え方をすると見えるものが増える。

- なぜ砂漠のど真ん中にこんな都市ができたのかな?

- 石油を売って得たお金で開発しているんだろうけど、じゃあサウジアラビアも同じように発展しているのかな?

- なんでドバイはここまで発展したんだろう?

- ドバイにはインド人っぽい見た目の人が多いなあ・・・なんでだろう?

実際にこういう楽しみ方をするかどうかは別として、社会科の知識があると旅を楽しめる幅が広がるのは間違いない。

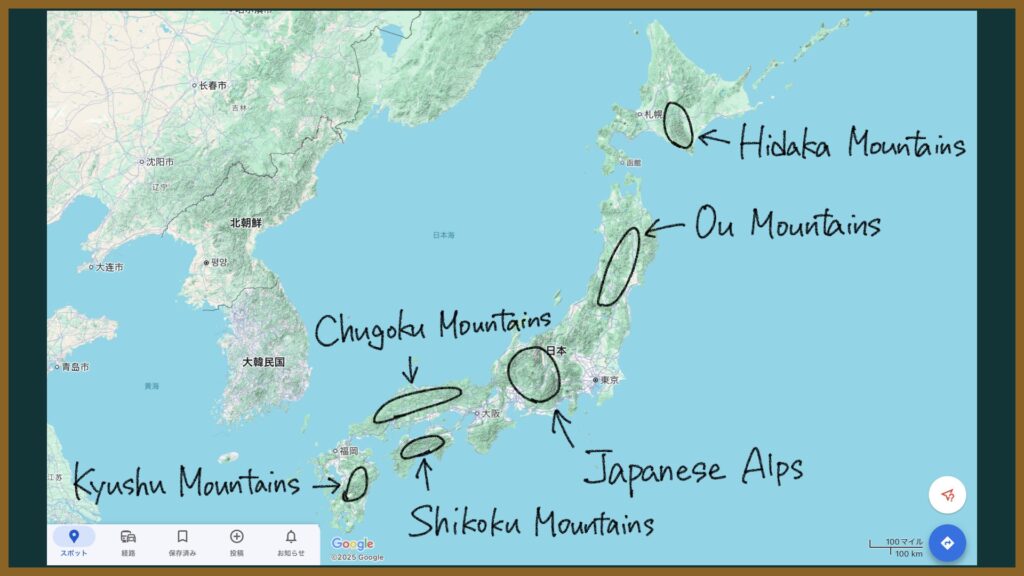

日本国内の旅行も同じ。

地理の知識、社会科の知識・考え方を持っていると、世界の見え方そのものが豊かになる。

⑤ 引っ越しにも役立つ

地理的な考え方は、日常生活の中でも使うことができる。

たとえば引っ越しを考えているとき。

その地域の地形や気候、どんな人が住んでいるか、どんな産業があるかといった「地域の特徴」を意識することで、いろいろなことに気づけるようになる。

- 「この場所はどうして家賃が安いんだろう?」

- 「もしかして災害が起こりやすい場所だから?地図を見てみよう」

そんなふうに考えるクセがついていれば、その土地の見えにくいリスクや意外なメリットにも気づけるかもしれない。

もちろん、すべてを自分で調べて完璧に判断するのは難しい。でも、地理的な視点があれば、「なんとなく選ぶ」のではなく、自分に合ったよりよい選択につながる可能性が高くなる。

⑥ ニュースがもっとよくわかる

地理の知識や考え方は、ニュースを見るときにも大きな力になる。

世界のいろいろな場所で起きている出来事には、その場所ならではの理由があることが多いから。

たとえば、ある国の貧困のようすがニュースで伝えられたとき。地理を学んでいると、

- 「この地域には、自然環境や地形などの制約があるのかもしれない」

- 「周辺の国や地域で何かが起こって、それが影響しているのかもしれない」

- 「貧困のために、自然をこわしながら農業を続けるしかなく、悪循環になっているのかもしれない」

といったように、その地域の背景をふまえて考えることができるようになる。

すると、「困っているならお金や物資を送ればいい」といった単純な考え方だけでは、本当の意味での解決にならないかもしれないことにも気づける。

地理を学ぶことで、ニュースを「表面的に見る」のではなく「深く考えながら見る」力が育つ。

まとめ

いろんなことに気づいたり考えたりするのが楽しいかどうかは、人それぞれ。

でも、地理を学んでおくと人生を楽しめる選択肢が増える――僕はそう思っている。

そして、より良い未来をつくるためにも、複雑な社会や人間について理解を深めるためにも、地理を学ぶことには確かな意味があると信じている。

中高生向けサイト:社会科マガジン

中高生向けページ:地理ってなんのために学ぶの?:地理を学ぶと社会の見え方が変わる理由