地理ってなんのために学ぶの?:地理を学ぶと社会の見え方が変わる理由

地理の授業で、こんなふうに思ったことはありませんか?

- 「山や川の名前なんて覚えて、何の役に立つの?」

- 「世界の国のことなんて、自分に関係ないよね?」

- 「日本の他の地域のことを知っても、自分には関係なくない?」

たしかに、そう思う気持ちもよくわかります。

でも、地理はただ覚えて「物知り」になるための教科ではありません!

地理を学ぶと「世界の見え方」が少しずつ変わってきます。

今回は「地理を学ぶ意味ってなんだろう?」ということを、3つの視点から考えてみます。

① 地理を知っていると、旅行がもっと楽しくなる

まず最初に、僕が「地理を学んでよかった」と一番思っている理由について話します!

それは、地理を知っていると旅行がぐっと楽しくなるということです。

たとえば、ドバイ(アラブ首長国連邦)に行ったとします。

世界一高いビル「ブルジュ・ハリファ」や超巨大な「ドバイモール」を見て、「うわっ、すごい!」とテンションが上がりますよね。

でも、地理を学んでいると、それだけで終わりません。

- 「どうしてこんな砂漠のど真ん中に都市ができたんだろう?」

- 石油で発展したって聞くけど、じゃあ他の産油国も同じように発展しているのかな?

- なんでドバイはここまで発展したんだろう?

- ドバイにはインド人っぽい見た目の人が多いなあ・・・なんでだろう?

こんなふうに、「見る」だけでなく、「考える」楽しさが増えていくんです。

これは海外だけではありません。日本国内でも同じです。

- 「この地域はどうしてリンゴが有名なんだろう?」

- 「この町に工場が多いのは、何か地形と関係があるのかな?」

実際にこういう楽しみ方をするかどうかは別として、社会科を勉強すると旅を楽しめる幅が広がるのは間違いありません。

② 異文化を知るのは、単純におもしろい!

「でも旅行ってあんまり行かないしな…」という人も大丈夫。

旅行に行かなくても、世界を知ること自体がとても面白いです。

たとえば、世界にはこんな文化や光景があります。

バイクがたくさん走っていて、横断歩道を人が歩いていても止まってくれない国。

高層ビルがたくさん建っている地域。

いつも大渋滞で、電車も大混雑な国。

人間よりも羊の方が多く住む国。

こういう話を知ると、「えっ、そんな世界があるの!?」とびっくりしたり、ワクワクしたりしますよね。

自分の当たり前が通じない世界があると知るのは、とてもおもしろい体験です。

旅行好きに人気な本に、沢木耕太郎さんの『深夜特急』という作品があります。

バックパックひとつでアジアからヨーロッパまで旅した記録で、いろんな国の文化や人との出会いが描かれています。

この本が長く読みつがれているのは、人は「知らない世界を知ることって面白い!」と感じるからだと思います。

地理を学ぶと、そういう体験がもっと身近になります。「自分の世界が広がる」体験ができるのです。

③ よりよい未来をつくるため

ここまで聞いて、「地理ってけっこうおもしろいかも」と思ってもらえたらうれしいです。

でも、地理を学ぶ意味は「楽しい」だけではありません。

最後にすこしマジメな話をしますが、地理はよりよい未来をつくるために学ぶ科目でもあります。

たとえば、友だちが何かに困っていて、助けたいとします。

そのとき、その人の家族や生活の様子を何も知らずに「こうすればいいよ」とアドバイスしても、本当に役に立つとは限りませんよね。

- 静かな家で勉強できる人には、「もっとがんばろう!」と言えるかもしれない。

- でも、家の手伝いが多くて時間がない人には、同じアドバイスは通じません。

つまり、「今どんな状況にいるのか」という、その人が置かれている環境を踏まえないと、問題をちゃんと解決することはできません。

これは、社会の問題を考えるときも同じです。

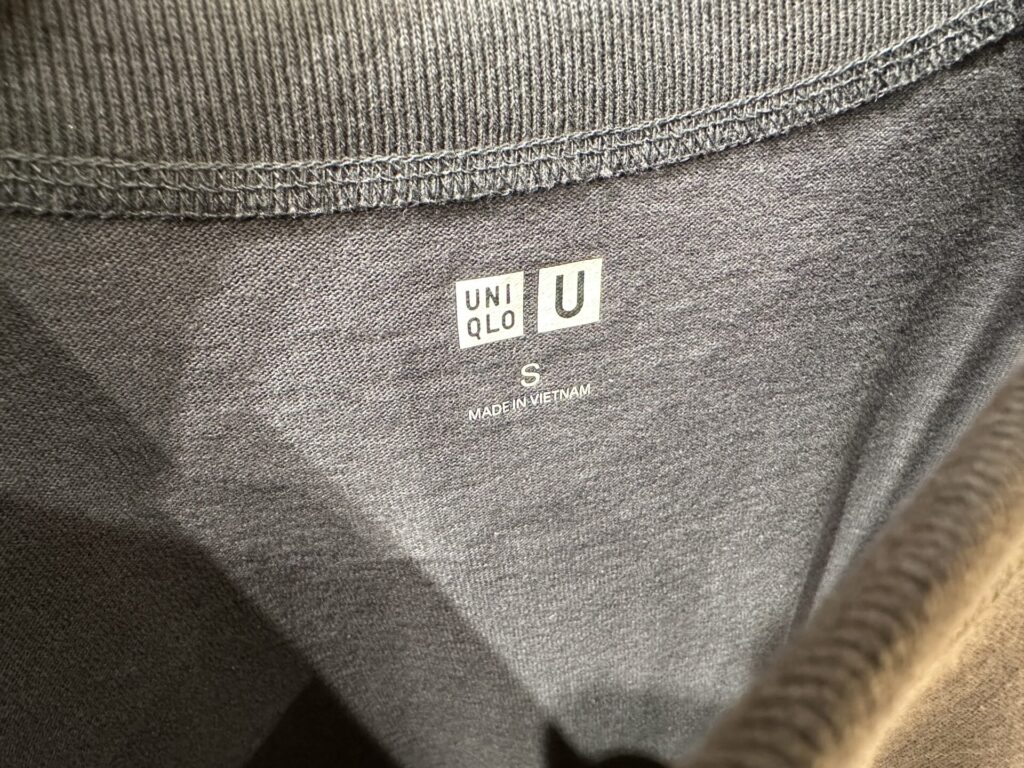

たとえばベトナムでは、たくさんの若者が農村から外国へ出稼ぎに出ています。仕事が少ない地域では、「海外で働いてお金を稼ぐしかない」という現実があるのです。

その際、多くの若者が多額の借金を抱えて出国します。

たとえば、たくさんのベトナムの若者が日本に留学生として来てバイトをしていますが、そのためには渡航費や住居費、日本で通う語学学校や専門学校の学費など、たくさんのお金が必要になります。

そのお金をどうやって用意するかというと、借金をするのです。そのとき、実家の田んぼや土地を「もし借金を返せなかったら、差し上げます」という約束をして、お金を借りることもあります。

そして来日後、彼らは昼は学校に通い、夜は遅くまでバイトをして、借金を返しながら、ベトナムにいる家族に仕送りをする。そんな生活が続きます。

でもここで、大きなジレンマ(板ばさみ)が生まれます。

勉強を頑張れば、バイトの時間が減って借金が返せない。

バイトを頑張れば、勉強がおろそかになり、進級できずにビザが取り消されてしまうかもしれない。

結果、心も体もボロボロになって、借金を抱えたまま帰国せざるを得ない人もいます。しかも、学歴や特別なスキルがあるわけではないため、ベトナムに帰っても仕事に就けないことも少なくありません。

このように、「仕事が少ない」ことのツケが、ベトナムの若者に重くのしかかっているのです。

さらに言えば、そうしたベトナムの若者たちが低賃金で一生懸命働いてくれているからこそ、僕たち先進国の人間は、スーパーやコンビニで欲しい商品を安く買ったり、衣服やスマートフォンを安く手に入れたりできている、という現実もあります。

このように、社会の問題は、いくつもの要因が複雑にからみ合って起きているものです。

そしてそれは、自分には関係ないように見えて、実は自分の生活とつながっていることもあるのです。

では、この問題をどう解決すればいいのでしょうか?

「仕事が足りないなら、ベトナムでもっと仕事を増やせばいい」と言うのは簡単です。

でも、そもそもなぜベトナムでは仕事が足りないのでしょうか?

また、ベトナムで実際に仕事を増やすにはどうしたらいいのでしょうか?

こうしたことを考えるには、ベトナムならではの事情をしっかり踏まえる必要があります。

たとえば、

- ベトナムの自然環境や、どんな産業があるのか、どんな暮らしをしているのか(=地理)

- 植民地支配や戦争など、過去にどんな歴史をたどってきたのか(=歴史)

- 今の社会のしくみや政策はどうなっているのか(=公民)

こうした知識がそろってはじめて、「問題の本当の原因」や「どうすれば解決できるか」が見えてくるのです。

だから社会科では、「地理」「歴史」「公民」を学びます。

- その地域の自然環境や地理的な条件(地理)

- 昔から積み重ねてきた経験や価値観(歴史)

- 今の社会のルールやしくみ(公民)

これらの学習を通して、

- 幅広い知識を身につけ、

- 知識を使って考える力をのばし、

- 社会や他人への想像力を養う。

つまり、地理はよりよい未来をつくるために学ぶ教科なのです。

最後に:気づくこと、考えることが楽しくなる

こうしてみると、地理や社会のことを知っていると気づけることや考えられることが増えていくのがわかると思います。

それを「おもしろい!」と思うかどうかは人それぞれですが、地理の勉強をすると、楽しみの幅が広がるのは間違いありません。

そして何より、地理を学ぶことは未来をよりよくするために大切なことだと僕は思います。

次回は地理の学習の流れについて説明します!

→地理の学習の流れをわかりやすく:地理はなぜ「地形」から始まるのか?

教員向けサイト:社会科プラス

教員向けページ:生徒に「地理を学ぶ意味って何なの?」と聞かれたら

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。