米騒動と原敬内閣の成立について本質をわかりやすく解説【日本の歴史】

・米騒動と原敬内閣のポイント

・なぜ原敬内閣が誕生したのか?

・原敬内閣はどうやって崩壊したのか?

について説明します!

「米騒動と原敬内閣」のポイント

「米騒動と原敬内閣」は、日本の歴史上かなり重大な転換点となった時期と言えるので、むっちゃ大事です!!!

超ざっくり言うとこんな感じ↓

原敬内閣の成立

=日本で「選挙で選ばれた人たちによる政治」が実現した!ということを象徴するような出来事

その引き金となったのが米騒動という民衆のエネルギー大爆発事件!

以下、ちゃんと本質を伝えられるよう頑張って説明します!

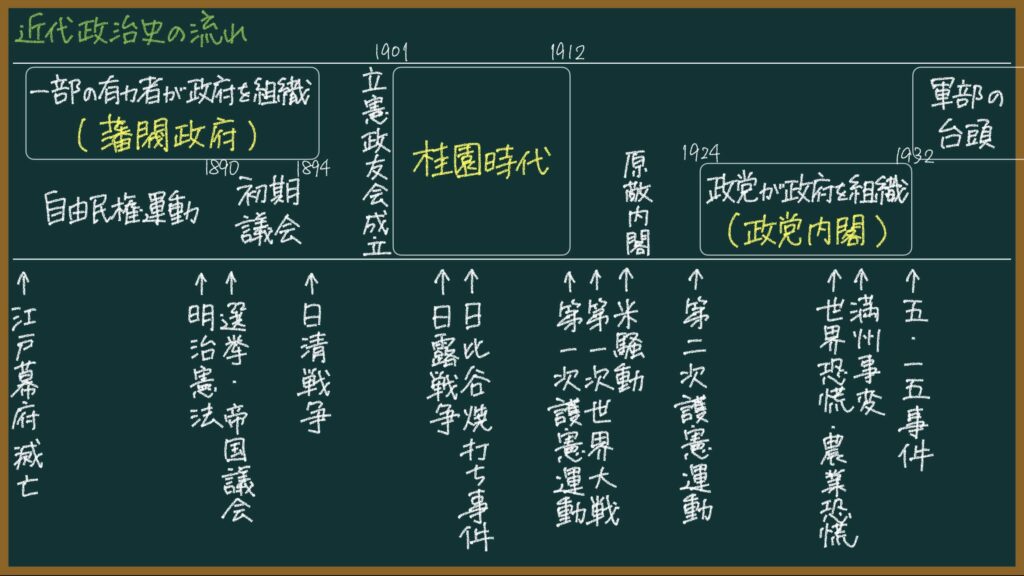

日本の政治の変化

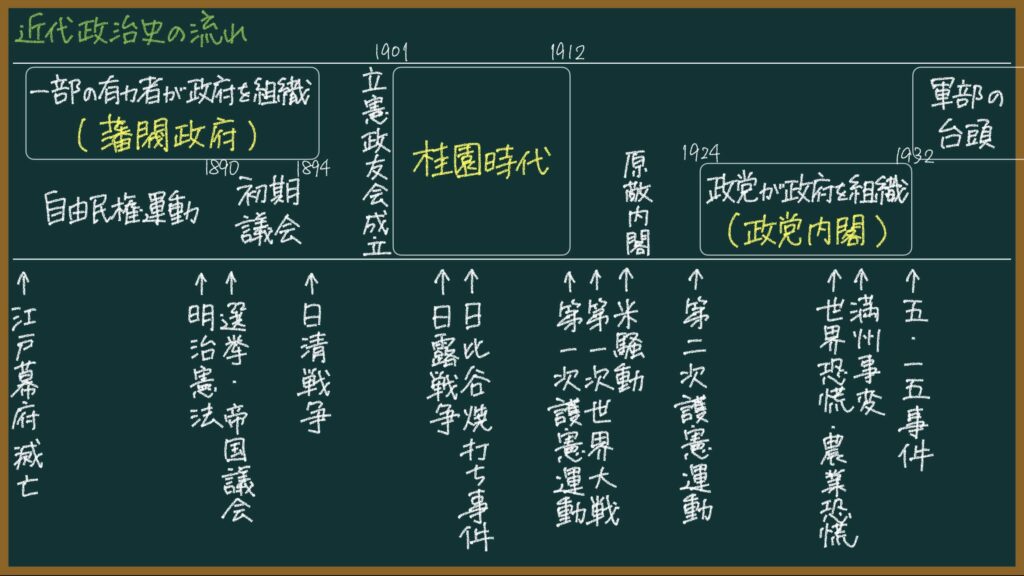

スーパースターによる政治

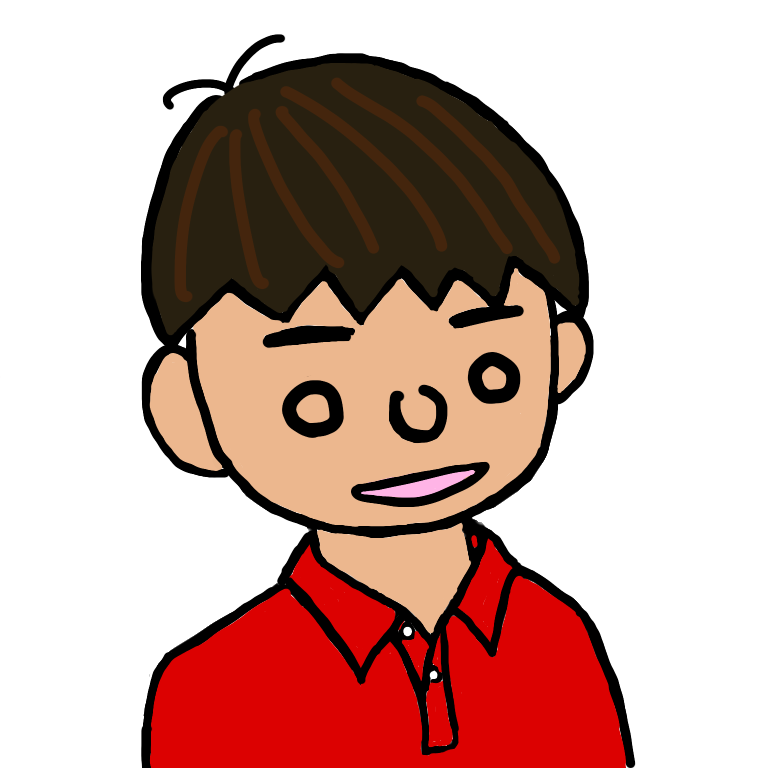

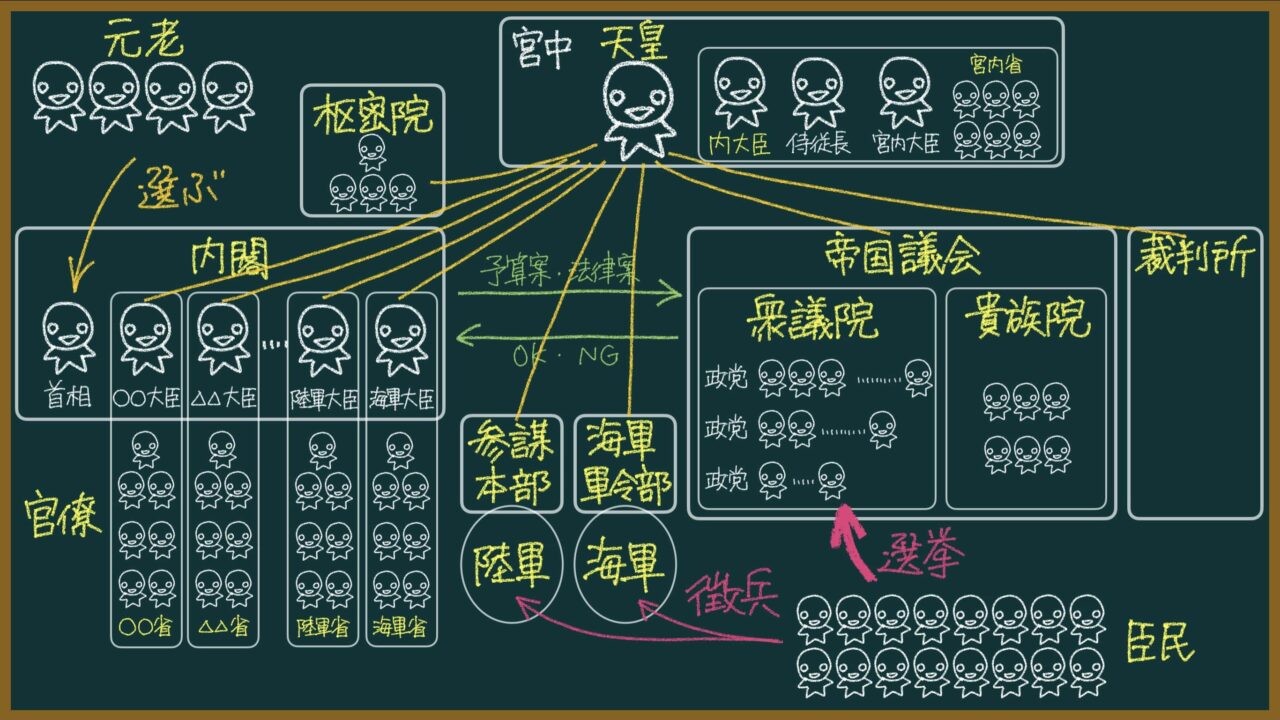

江戸幕府滅亡以降、日本という国を引っ張っていたのは主に薩摩藩と長州藩の人々でした。

彼らは明治維新を成し遂げた人々。「明治維新を成し遂げたという実績」があるからこそ、日本でリーダーシップを発揮することができたわけです。

※このような政治家を藩閥政治家と言います

でも彼らは、確かにスーパースターだけど選挙で選ばれた人ではありません。

つまり、ペリーが来航して江戸幕府が滅亡した後の”近代国家”「日本」は、民衆からの支持によって政治が行われていたわけではなかった。

明治時代の日本は民主主義国家だったわけではないんです。

※でもこれはそんなにおかしな話じゃない。成立したばかりの国ではよくあること。

例えば、生まれたばかりの赤ちゃんに対して「自分のことは自分たちで決める民主主義って大事だよね。お父さんお母さんは民主主義的な子育てをするよ。だから自分のことは自分で決めてね」なんて言わないですよね。「自分のことを自分で決めるにはまだ幼すぎるから、ある程度成長するまでは親がキミの人生を引っ張っていくよ…!」って思うのが普通です。

それと同じで、江戸時代が終わって新たに生まれ変わった日本という国家を、江戸幕府滅亡に向けて活躍した薩摩・長州の人たちを中心に運営していこう、ってことになったわけです。

民衆の声を意識する政治へ

とはいえ、いつまでも「スーパースターだけど選挙で選ばれたわけではない人」が日本を引っ張っていけた・・・わけではありません。

というのも、日本は選挙制度を導入した国だからです。

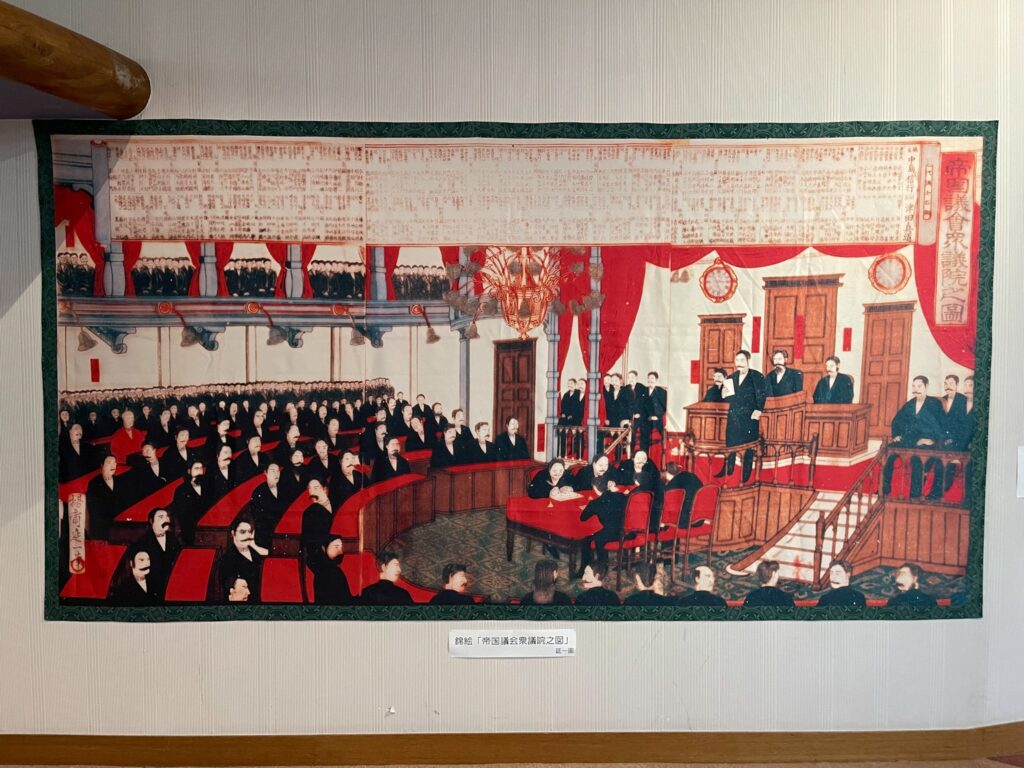

- 投票できる人がごく一部だったという課題はあったけど、1890年に初めて衆議院議員選挙が行われて、国会(国家の議会)ができた

- そして、政府(スーパースターたち)は議会の承認を得ないと思い通りの政策を実行できなくなった

この結果、政府は議会に対して歩み寄らなければいけなくなりました(→初期議会、立憲政友会)。

政府が民衆の声を強く意識するようになっていったわけです。

※実際、日露戦争後には日比谷焼き打ち事件が起きた(賠償金をとれない講和条約に民衆が不満を爆発させた)

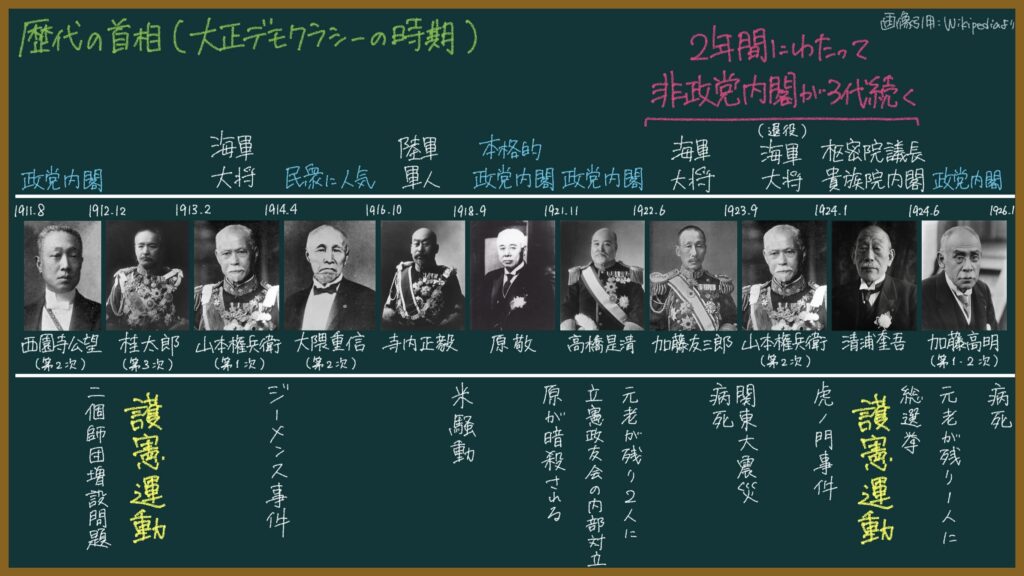

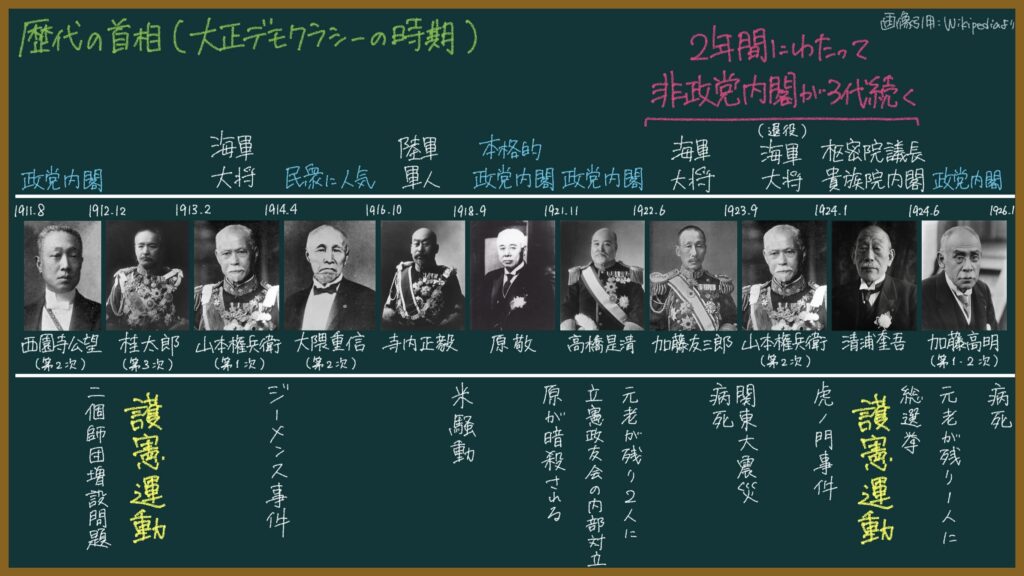

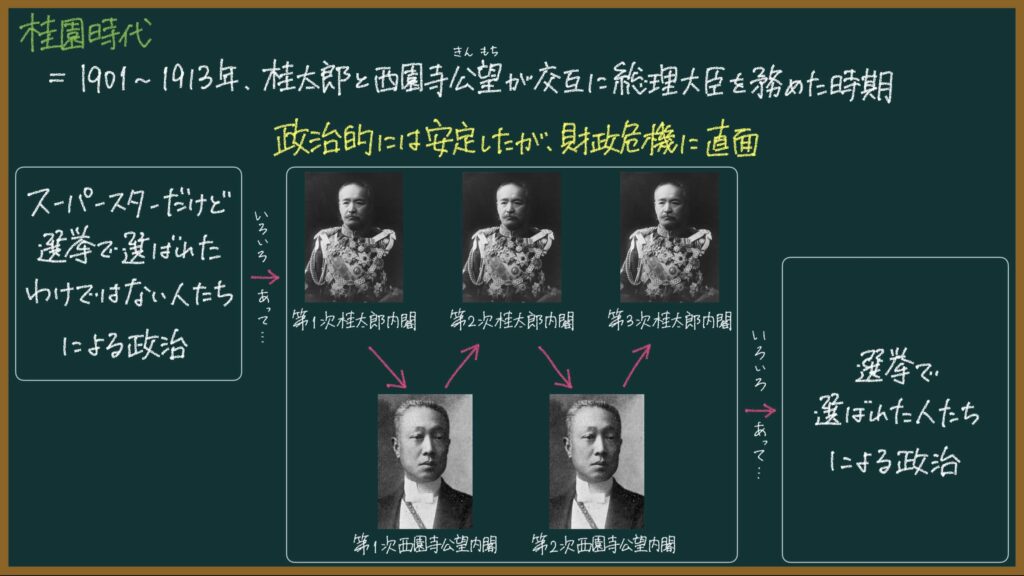

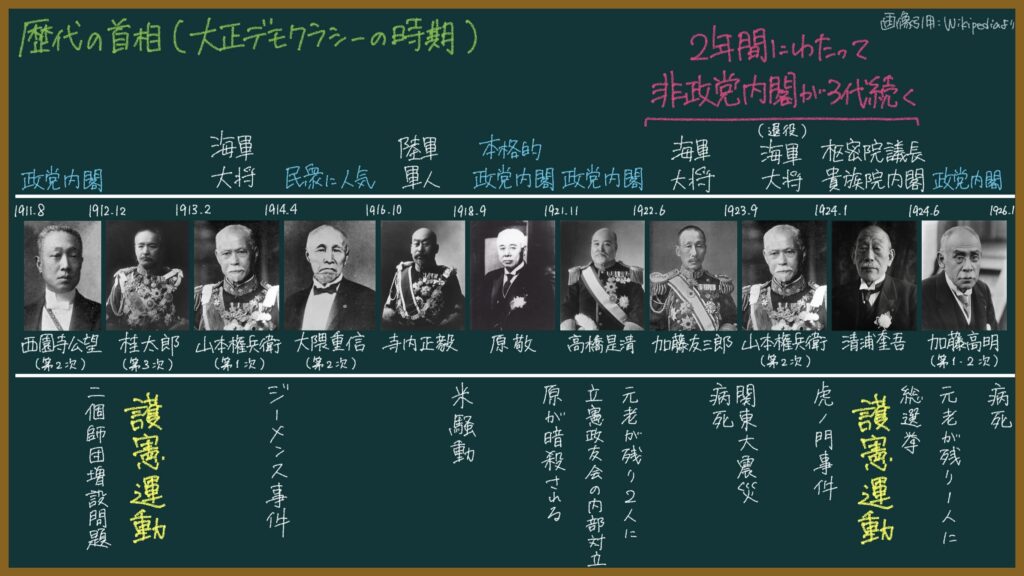

「スーパースターだけど、選挙で選ばれたわけではない人たちによる政治」から、「選挙で選ばれた人たちによる政治」へと移行する過渡期にあたるのが、いわゆる桂園時代です。

桂園時代の最後には、たくさんの民衆が運動に参加し、数万の民衆が国会議事堂を取り囲んだ事件が起きました(第一次護憲運動)。

これは民衆の直接行動が内閣を総辞職に追い込んだ初の出来事。

民衆のエネルギーが制御できなくなりつつある・・・って感じ

そして第一次世界大戦の末期に、米騒動という民衆のエネルギー大爆発事件が起き、それを機に日本の政治がさらに進化することになります。

米騒動(1918年)

米騒動は1918年に起きた米の安売りを求める運動です。

最初は富山県で起きた騒動に過ぎなかったんですけど、

だんだんと周りに広がっていつの間にか全国的な運動になり、民衆が米商人や地主を襲って警官隊と衝突したりするなどの約70万人を巻き込む大騒動になりました。

なぜこのような運動が起きて全国に広がったのか?

米騒動の背景

①労働者の生活が苦しくなった

第一次世界大戦によって経済が発展した結果、労働者の賃金はアップしたんですけど、

それ以上に物価がアップすることになったので、労働者の実質賃金がダウンしてしまいました。

関連:第一次世界大戦中の日本の行動と影響【日本の歴史59-3】

②米価がアップした

そのような状況で、米価が上昇した。

というのも、米の需要に対して供給が追いつかなかったからです。

- 都市部の人口増加+工業労働者の増加⇒米の消費量が増える

- 農村人口が都市部へ流出⇒米の生産量が伸び悩む

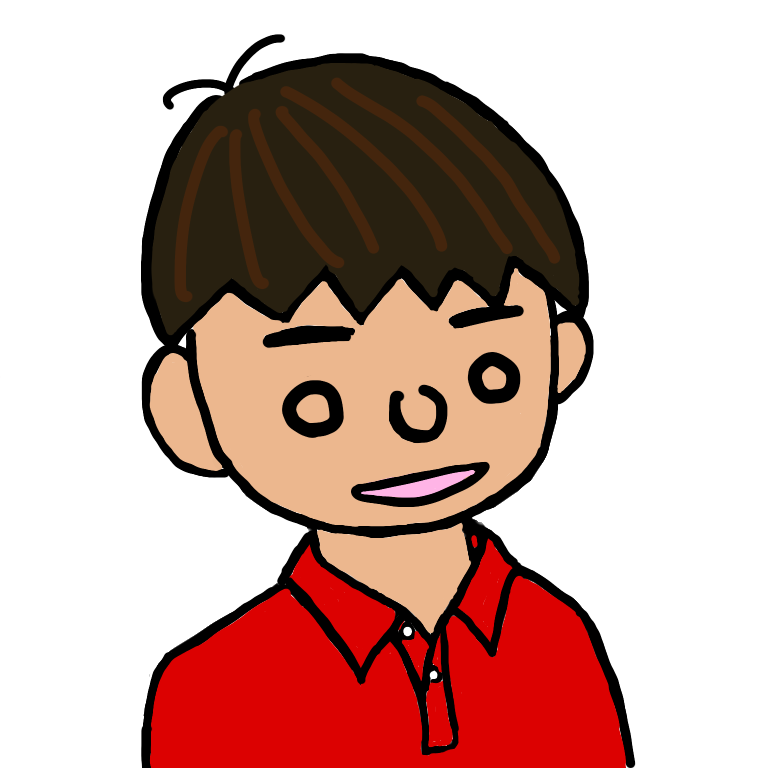

③シベリア出兵に向けて商人が米を買い占めて売り惜しみする

このように米価が上昇している状況で、シベリア出兵がさらに追い打ちをかけます。

1917年のロシア革命を見た欧米諸国は「ロシアで社会主義国家が誕生してしまう!やばい!」って焦って、「よっしゃー邪魔してやるぜ」ってことでロシアに戦争を仕掛けることにしたんです。

んで、日本の寺内正毅内閣もこれに乗っかって、1918年8月に「シベリア出兵をするぞ!」って宣言。

これから戦争が起きるぞってことになると、どうなるか・・・?

「戦争に必要なもの(食糧など)への需要が高まるんじゃない?」

「そしたら物価がまた上がるんじゃない??」

ってことで、商人たちは「これから米価がさらにアップするだろうな」って予測し、米を買い占めて売り惜しみしました(=値段がもっと上がるまで待った)。

この結果、米価が一気に上昇することになった。

民衆からしたら「おい!!!ふざけんなよ!!!!」って感じです。

寺内内閣が総辞職に追い込まれる

こうして米騒動が起きました。

寺内内閣は軍隊を出動させてこれをしずめることに成功。

ところが、

民衆から「責任を取れ!」っていう批判の声が高まった結果、

寺内内閣は総辞職に追い込まれることになりました。

この状況を目の当たりにした元老の山県も、とうとう「もう民衆のエネルギーをちゃんと受け止めた形で政治を行わないとダメだな」って認めます。

で、「よし、次は政党内閣しかないわ」って決断。

こうして、「本格的な政党内閣」である原敬内閣が成立することになりました。

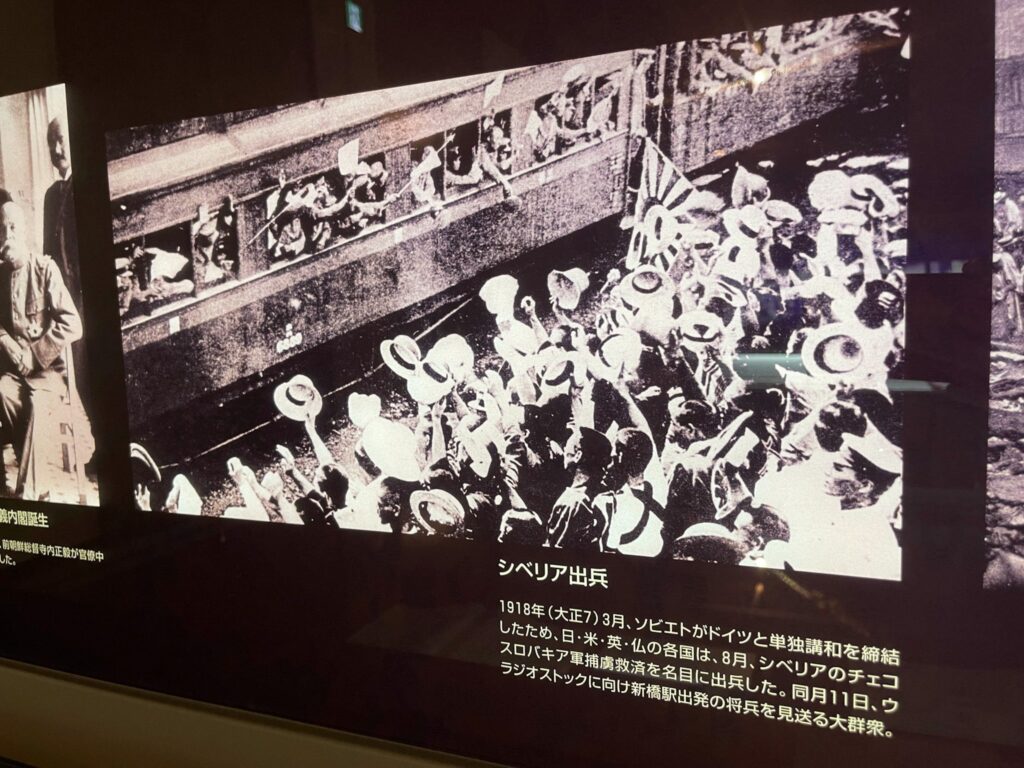

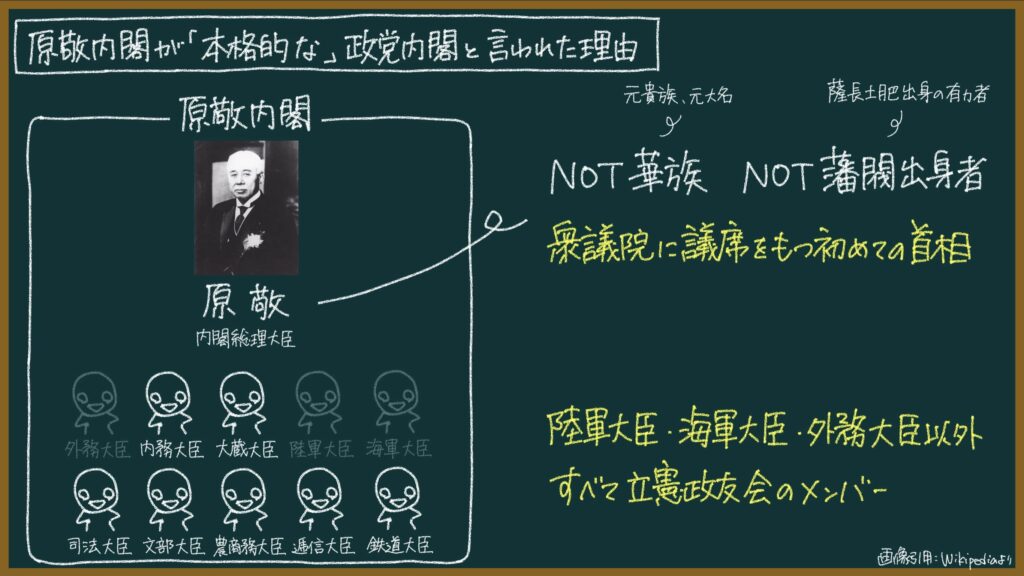

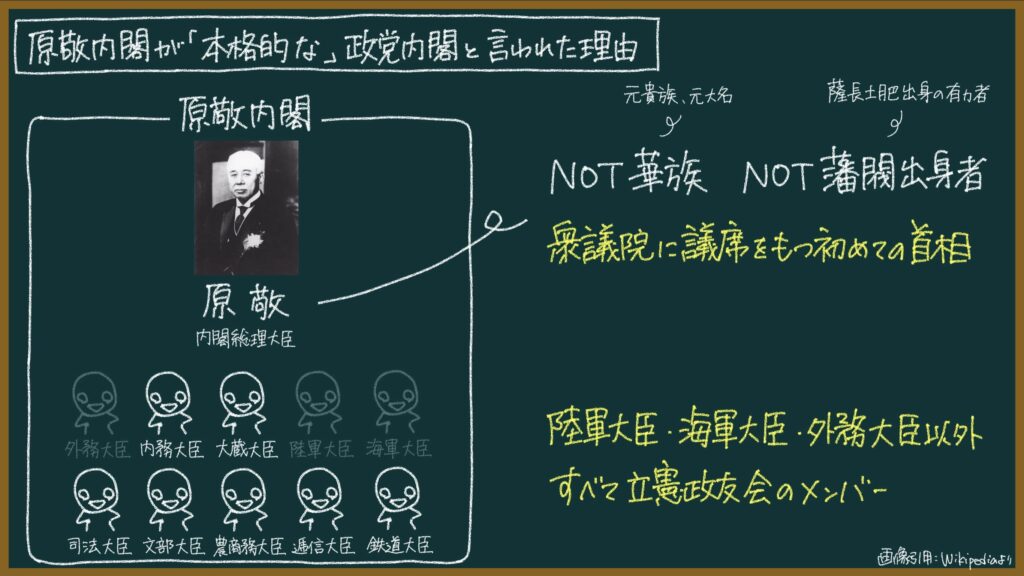

原敬内閣が「本格的な」政党内閣と言われた理由

- 原が華族でも藩閥出身者でもなく、衆議院に議席を持つ初めての首相だった(→だから「平民宰相」って呼ばれて国民から歓迎された)

- 陸軍・海軍・外務大臣以外はすべて立憲政友会のメンバーだった

原敬内閣が誕生した背景

原敬内閣=「国民に近い内閣(=国民の意思をより反映した内閣)が誕生した」って思えばOKなんですけど、

じゃあ、

なぜこのような変化が生じたのか?

日本の歴史上かなり重大な転換点が、いかにして訪れたのか?

理由を3つの観点から説明します。

(1)政治参加に向けて民衆のエネルギーが高まっていた

第一次世界大戦にともなう大戦景気の中で、都市部に住む”そこそこの収入がある人”が増加しました(都市中間層:サラリーマン)。

このような人々(都市中間層)は、都市部に住んでいるので

- 情報をゲットしやすい

- 誰かと集まったりしやすい

という意味で、政治的なエネルギーを蓄えやすい存在でした。

また、この頃には教育もそれなりに充実していた(←1907年には小学校の就学率が97%を超えていた)ので、都市中間層はそれなりの知識を獲得した存在でもありました。

この都市中間層を中心に民衆の政治参加を求める風潮が広がっていた(「大正デモクラシー」)ことが、1918年に「本格的な政党内閣」が誕生することにつながります。

(2)政党内閣の理論的根拠が整っていた

また、政党内閣を支える理論的な根拠が整っていた、ということも1918年に「本格的な政党内閣」が成立した背景にあります。

- 天皇機関説(by美濃部達吉:1912年)

- 民本主義(by吉野作造:1916年)

(3)米騒動に直面して、元老が政党内閣に期待をかけた

このような状況の中で、米騒動という大事件が起きました。

この事件が「本格的な政党内閣」である原敬内閣が成立する直接のきっかけです。

※「 政治参加に向けて民衆のエネルギーが高まっていた」「政党内閣の理論的根拠が整っていた」ってのが前提条件で、「米騒動」でピストルのトリガーが引かれた!って感じ。

原敬内閣の結末

ところが、せっかく「本格的な政党内閣」が成立したにもかかわらず、原敬内閣は3年余りで終わってしまいました。

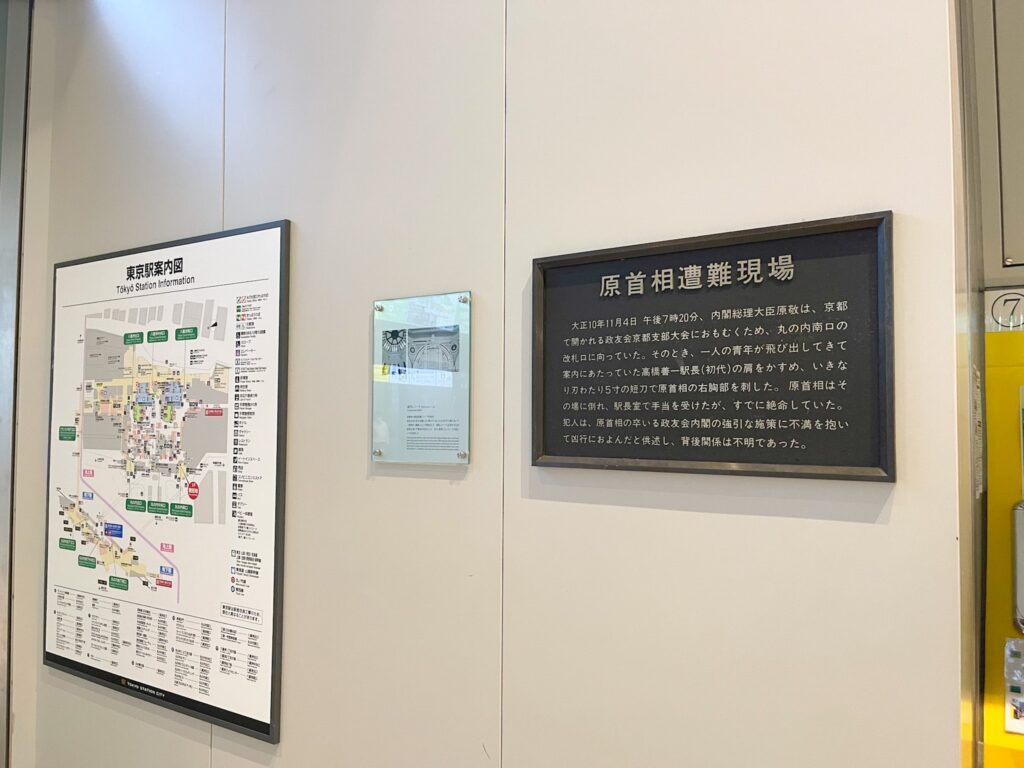

原敬の暗殺

というのも、原敬が暗殺されてしまったからです。

原敬は1921年に東京駅の(今で言う)丸の内南口の改札付近で中岡艮一という人に心臓を刺されてほぼ即死しました。

ちなみに、東京駅の丸の内南口の改札付近には、原敬が刺された場所を示すマークがあります。

原敬が暗殺された理由

じゃあなんで暗殺されてしまったのか?

暗殺するくらいですから、もちろん原敬内閣に対する不満が高まっていたことが背景にあります。

- 第一次世界大戦後の反動恐慌で財政的にキツくなった

- 民衆の期待が大きかったのに、原敬内閣の政策の多くがお金持ち(政商・財閥)向けのものだった

- 立憲政友会のメンバーが関係する汚職事件が続発

- 普通選挙法の施行に否定的だった

こうして不満の矛先となった原敬は暗殺され、「本格的な政党内閣」は3年余りで終わってしまいました。

その後、立憲政友会の総裁を引き継いだ高橋是清が内閣を組織しましたが、、、

リーダーシップをうまくとれずに立憲政友会の内部で対立が起きてしまい、7ヶ月ほどで総辞職。

かわって海軍の加藤友三郎が首相となり、結局「政党内閣」の流れは途切れてしまうことになりました・・・。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。