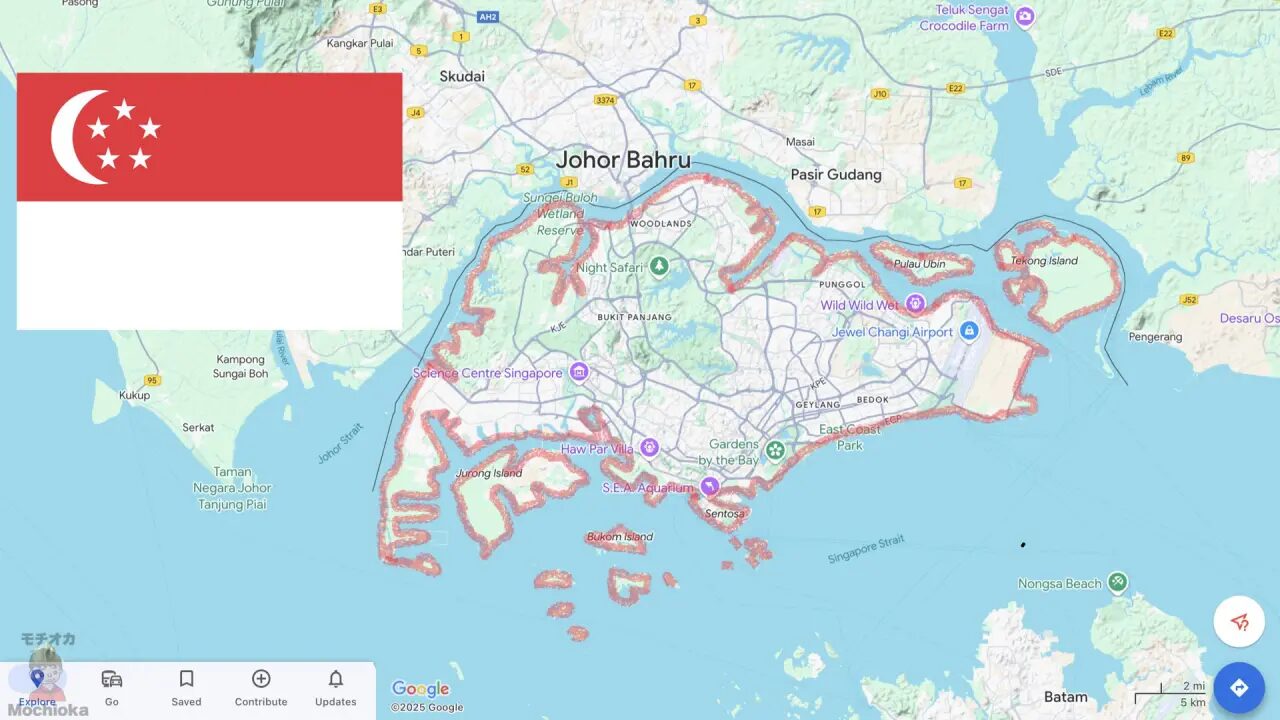

西アジア(中東)の宗教と民族をわかりやすく:対立しがちな根本原因

「西アジア=イスラーム教徒の世界」、こんなイメージを持つ人は少なくないだろう。

しかし、実際の西アジアはもっと複雑である。

イスラームの中にもスンナ派やシーア派といった宗派があり、さらにキリスト教徒やユダヤ教徒も暮らしている。民族もアラブ民族だけでなく、イラン系、トルコ系といった異なる集団が入り混じっている。

この宗教と民族のモザイクこそが、西アジアが緊張や対立を抱えやすい理由の一つとなっている。

この記事では、西アジアの宗教と民族について、わかりやすくまとめたい。

西アジアの宗教

イスラーム教が多数派

西アジアで最も多い宗教はイスラーム教である。

ただし一枚岩ではなく、大きくスンナ派とシーア派に分かれている。

両者の違いは、端的にいえば「誰をイスラーム社会のリーダーにするか?」という考え方の違いにある。

| スンナ派 | 「血」よりも能力や承認こそが重要だ…!という派閥 |

| シーア派 | 「血」こそが重要だ…!という派閥 |

関連:イスラーム教のシーア派とスンナ派の違いとは?本質をわかりやすく

関連:イスラーム教をわかりやすく:なぜ戒律(ルール)が厳しいのか?

スンナ派

世界のムスリムの大多数を占めており、ほとんどのイスラーム教国で多数派となっている。

サウジアラビアはスンナ派で最も戒律の厳しいワッハーブ派が多い。

シーア派

シーア派が多数を占めている国は少ない。

シーア派が多数を占めるのは、イラン、イラク、アゼルバイジャン、バーレーンの4カ国である。

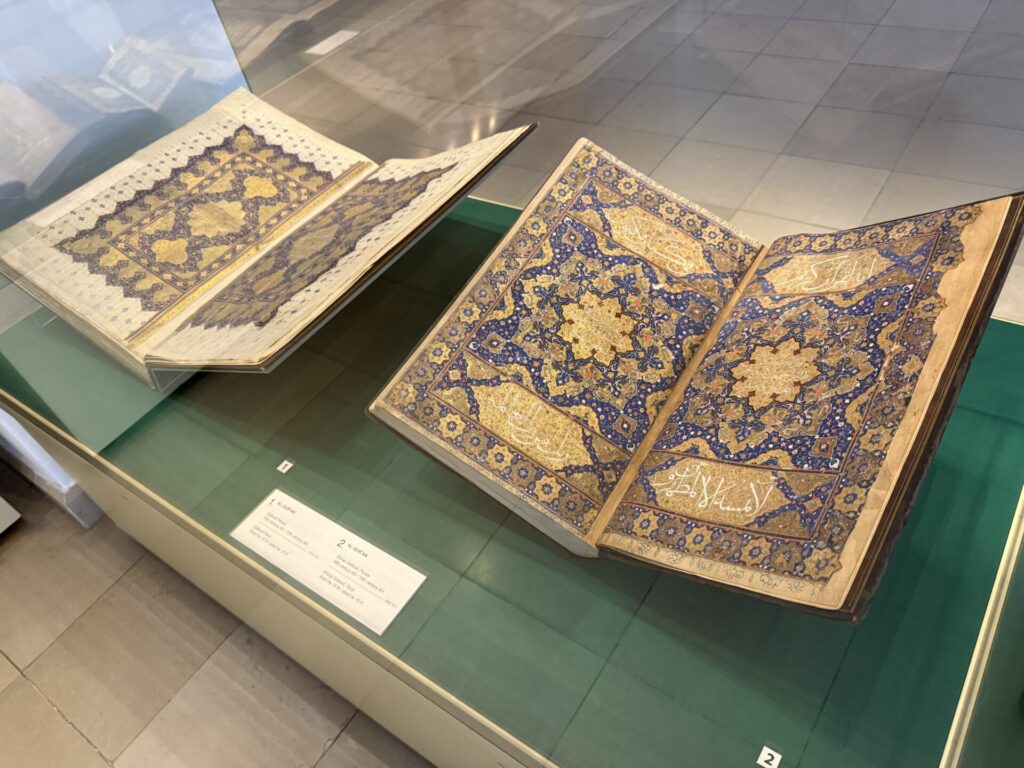

キリスト教徒やユダヤ教徒もいる

「中東=イスラーム」と思われがちだが、それ以外の宗教も存在する。

- レバノンには歴史的にキリスト教徒が多い。

- イスラエルではユダヤ人が国民の多数を占め、彼らの多くがユダヤ教を信仰している。

つまり、西アジアを単純に「イスラーム教徒の地域」と捉えるのは不適切。

西アジアは、様々な宗教・価値観が共存している地域である。

関連:なぜユダヤ人は嫌われたのか?という問いに対する、自分なりの解釈

西アジアの民族

宗教と同じように、西アジアでは民族も多様である。大きく分けると以下の3グループがある。

- アラブ民族

- イラン系民族

- トルコ系民族

それぞれ言語や文化に違いがあり、西アジアの複雑さを形作っている。

アラブ民族

アラブ民族はアラビア語を話し、アラブ文化を共有する人々である。厳密な「血統」や「人種」に基づいているというよりも、文化圏としてのまとまりが強い。

歴史的には、7〜8世紀のウマイヤ朝や初期アッバース朝で広大な領域を支配したが、その後はトルコ系やイラン系など他民族の支配下に入る時期が長く続いた。

現在では、アラブ民族は地中海東岸、イラク、アラビア半島と北アフリカに分布している。

イラン系民族

インド・ヨーロッパ語族イラン語派の言語を話す人々。民族ごとに独自のアイデンティティを持つため、一括りにする場合は「イラン系民族」と表現される。

歴史的には、他民族による支配下に置かれていた時期もあったが、文官や学者としてイスラーム世界の行政や文化を支える役割を果たしてきた。

現在では、イラン系民族はイランやアフガニスタン、イラク北部に分布している。

ペルシャ人

イランを中心に暮らす民族。長い歴史を通じて、イラン文化や行政・学問の中心を担ってきた。

クルド人

イラン、イラク、トルコ、シリアにまたがって暮らす民族。独自の言語と文化を持つが、国家を持たない分散民族。

関連:クルド人問題

パシュトゥーン人

アフガニスタンとパキスタン東部に住む民族。

トルコ系民族

チュルク語族の言語を話す人々。中央アジアの草原を起源とする騎馬遊牧民だったが、民族ごとに独自のアイデンティティを持つため、一括りにする場合「トルコ系民族」と表現される。

歴史的には、乗馬スキルにに長けていたため、イスラーム国家では軍事力として活用され(マムルーク:「所有される者」)、イスラーム世界を広げる役割を果たした。

※第一次世界大戦まで、騎馬は陸軍の中心的な戦力だった。

現在では、トルコ系民族はトルコにまとまって分布している。

関連:トルコとギリシャ、なぜ食文化は似ているのに「人」は違う?

重要ポイント

なぜ多様な宗教・民族が混在するのか?

西アジアは、昔から人やモノ、文化や宗教が行き交う交差点だった。

アラブ民族は行政運営の経験が歴史的に少ない

初期イスラーム時代、アラブ人は軍事と宗教的指導では主導的だったが、帝国規模の官僚制度や地方行政はイラン系民族などに委ねられた。

また、近代以降も、オスマン帝国支配 → 英仏の植民地支配という形で、アラブ地域は長期間「統治される側」だった。

自ら国家制度を作り運営する期間がほぼ無く、独立後も経験不足のまま国家運営に挑むことになった。

なぜ争うのか?

イスラーム教という共通の価値観はあるが、宗派や民族が異なる人々が混在している地域では、微妙な違いが対立の原因になりやすい。

「完全に”よそ者”ではないが、”よそ者”」という絶妙な距離感が、相手を完全に無視できず、フラストレーションや対立を生むのだろう。

参考文献