中国の「一帯一路」をわかりやすく:中国はなぜ海外進出するのか?

中国は近年、「一帯一路」という大規模な構想のもと、海外でのインフラ建設をどんどん進めている。

これ、中国政府自身が公式に明言しているわけではないけれど、「国内での過剰供給のはけ口」という側面があるのだと思う。

一帯一路とは

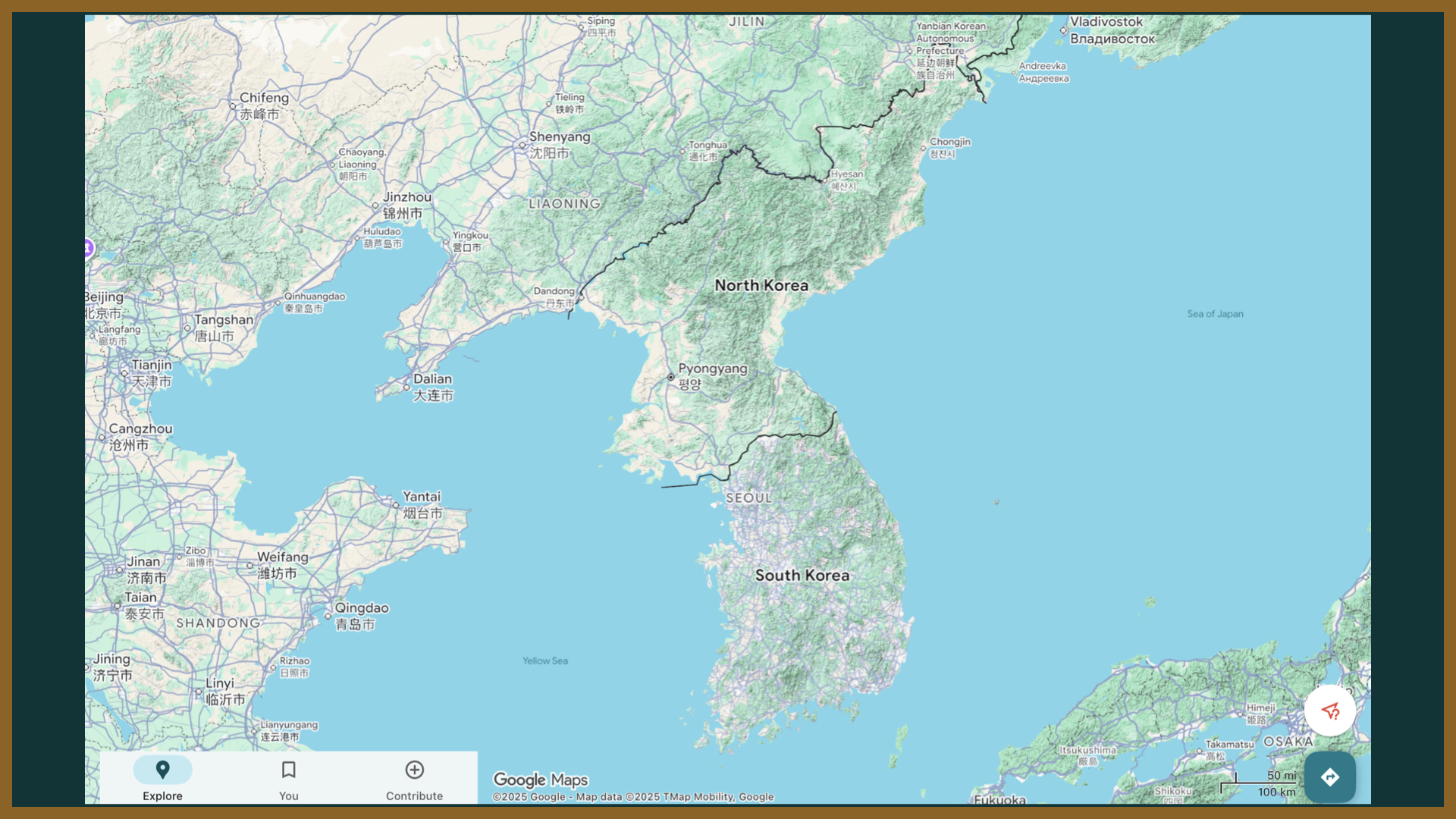

「一帯一路構想(Belt and Road Initiative, BRI)」は、2013年に習近平国家主席が発表したプロジェクト。

- 「一帯」= 陸のルート(シルクロード経済ベルト)

- 「一路」= 海のルート(21世紀海上シルクロード)

という2つのルートを通じて、アジア・中東・アフリカ・ヨーロッパの新興国とつながるために、インフラ(港・鉄道・道路など)を整備しようという構想である。

中国政府は、「地域の発展に貢献する」「協力して経済成長をめざす」といった前向きな理由をアピールしている。これは決して嘘ではないと思う。

一帯一路の狙い

ただ、中国がここまで大規模に海外でインフラ事業を展開するのには、別の理由(本当の狙い)があるのだと思う。

それが、「過剰供給(生産力が余っている状態)の解消」である。

過剰供給に陥っている

中国では2000年代以降、都市化やインフラ整備が急激に進んだ。

- 建設会社:新しい道路や高層ビルをどんどん建てる

- 鉄鋼会社・セメント会社:材料を大量に供給する

- 政府:インフラ投資で景気を支える

ところが、2010年代後半から国内での建設需要が減少。都市のインフラも一通り整い、「もう作る場所があまりない」状態になってきた。

つまり、「作る力はあるのに、作る場所がない」= 過剰供給!ということ。

では、この余った力をどうするか?

そこで注目されたのが「海外進出」だった。

海外進出により余った力を逃す

「一帯一路」を通じて、中国の建設会社や鉄鋼会社、セメントメーカーは海外で仕事を確保できる。

活躍している企業の例

- 中国建築工程総公司(中建)

- 中国鉄建(中鉄)

- 中国交通建設(中交)

国内での需要が減っても、海外での工事を請け負うことで経済成長の数字を維持できる、ということ。

なぜ過剰供給に陥った?

では、そもそもなぜ過剰供給になってしまったのだろうか?

その背景には、中国ならではの事情がある。

政府が強すぎる

中国は共産党政権のもと、「政府主導で経済を動かす」体制をとっています。

- 民間の自由競争ではなく、政府が方針を決めて動く

- 景気が悪くなれば、政府が「とにかく建てろ!」と号令をかける

- 会社が赤字でも潰れにくい(特に国有企業)

つまり、市場の需要をあまり見ずに、「上からの命令」でモノを作りすぎてしまうのだ。

- 例:リーマンショック後の景気対策(2008年〜)

-

特に有名なのが2008年のリーマンショック後。

世界中で景気が悪化する中、中国政府は4兆元(約60兆円)ものお金を使って景気対策を実行した。この規模の景気対策は、世界的に見ても非常に大規模である。

対策の中心はインフラ投資だった。

- 鉄道、道路、空港、住宅、工場などを大量に建設

- 地方政府や国有企業が借金をしてでも建てまくった

「人の幸せ」よりも「数字」が重視される

もうひとつ、中国特有の事情がある。

それは、政策の評価基準が「人々の満足」ではなく「見える数字」になっていること。

- GDPの成長率

- 雇用者数

- 建設投資額

こうした数字で中央政府から評価されるので、地方政府も「なんでもいいから建てる」という行動になりがち。

結果として、使われないビルやゴーストタウン化したニュータウンといった問題が各地に生まれている。