中国の工業をわかりやすく:なぜ中国は「世界の工場」になれたのか?

私たちの身の回りには「Made in China」のモノがあふれている。

では、数ある国の中で、なぜ中国だけがここまで工業大国になったのだろうか?

- 中国と同じく人口の多いインド

- 中国ほどではないが人口が多いインドネシア

- かつては中国と同じ社会主義体制を取っていたロシア

いずれも、工業化のポテンシャルを持っていそうな国である。それなのに、なぜ中国だけがここまで突出した「世界の工場」になったのか?

そこには中国だけが持つ、いくつかの「特別な事情」があるはずである。

工業化に必要なもの

まず、工業化には以下のような要素が必要である。

| 作るモノを決める頭脳 | 司令塔としての役割を担える人材 |

| 原材料が手に入ること | 自国にある or 輸入ルートを確保できる |

| エネルギーが確保できること | 安定した電力供給や燃料、労働力 |

| 知識・経験・技術 | 自国で蓄積する or 外国から導入する |

| 資金 | 国内から調達する or 海外から投資を受ける |

| 工場 | |

| 流通網 | 道路・港・通信などのインフラ |

| 消費者の存在 |

これらが揃わなければ、工業化はうまくいかない。

では、中国はどうやってこれらを手に入れたのだろうか?

なぜ中国の工業は発展したのか?

なぜ「世界の工場」になれたのか?

中国がここまで大きな工業国になったのには、いくつもの理由がある。まず大前提として、中国は工業化に向いた「もともとの条件」が整っていた。

前提条件があった

人口が多い

中国は世界一の人口大国だった。しかも、かつては農村部に住む人が多く、都市に比べて賃金がかなり安く抑えられていた。

そのため、多くの工場を低コストで動かすことができた。また、作った商品を売る市場としても有望だった。

資源が豊富

中国は広大な国土を持ち、石炭や鉄鉱石などの工業に必要な資源を国内である程度まかなうことができる。

建国期にスタートダッシュできた

戦前からの蓄積を活用

中国の工業は、「ゼロから始まった」わけではない。

1949年に中華人民共和国が成立したとき、共産党は国民党時代・日本統治時代に整備されていた鉄鋼や電力などの工業設備をほぼそのまま受け継いだ。

特に日本がかつて支配していた満州(現在の東北地方)には、大規模な鞍山製鉄所などがあり、これが中国の重工業の土台となった。

ソ連からの援助

1950年代、中国はソ連と手を組んで「計画経済」による工業化を進めた。

この時期、ソ連からは技術者や機械、資金援助が多数入り、国をあげて重工業中心の工業化が進められた。

ソ連との対立とアメリカとの接近

しかし、1960年代になると中国とソ連の関係が悪化(中ソ対立)。ソ連の援助はストップし、中国は自力での開発を模索し始める。

そして1972年、アメリカのニクソン大統領が中国を訪問。中国は今度は西側諸国と関係を深める方向に舵を切り、これが後の「改革開放」につながっていく。

1970s末〜のブーストに成功した

社会主義の限界に早く気づいた

文化大革命という混乱の時代を経て、鄧小平を中心とする新しい指導部が、「このままではダメだ」と動き出した。

1978年末、中国政府は「改革開放政策」を打ち出し、それまで続けてきた計画経済の仕組みを一部緩め、市場の力(市場メカニズム)を取り入れることを決めた。

これは、社会主義国としてはかなり早い段階での決断だった。

- なぜ市場経済を導入すると、工業化が進むのか?

-

計画経済では、すべての生産計画や資源の分配を国が決める。しかしこのやり方では、変化の早い経済の中で柔軟に対応できず、非効率が起こりやすくなる。

一方で市場経済では、需要と供給に応じて企業や個人が自由に動けるため、

- 人材

- 資金

- 原材料

といった資源が効率よく活用されるようになり、工業の発展につながる。

外国企業の力を借りた

中国は市場経済の導入と同時に、海外からの資本や技術を積極的に取り入れることにした。

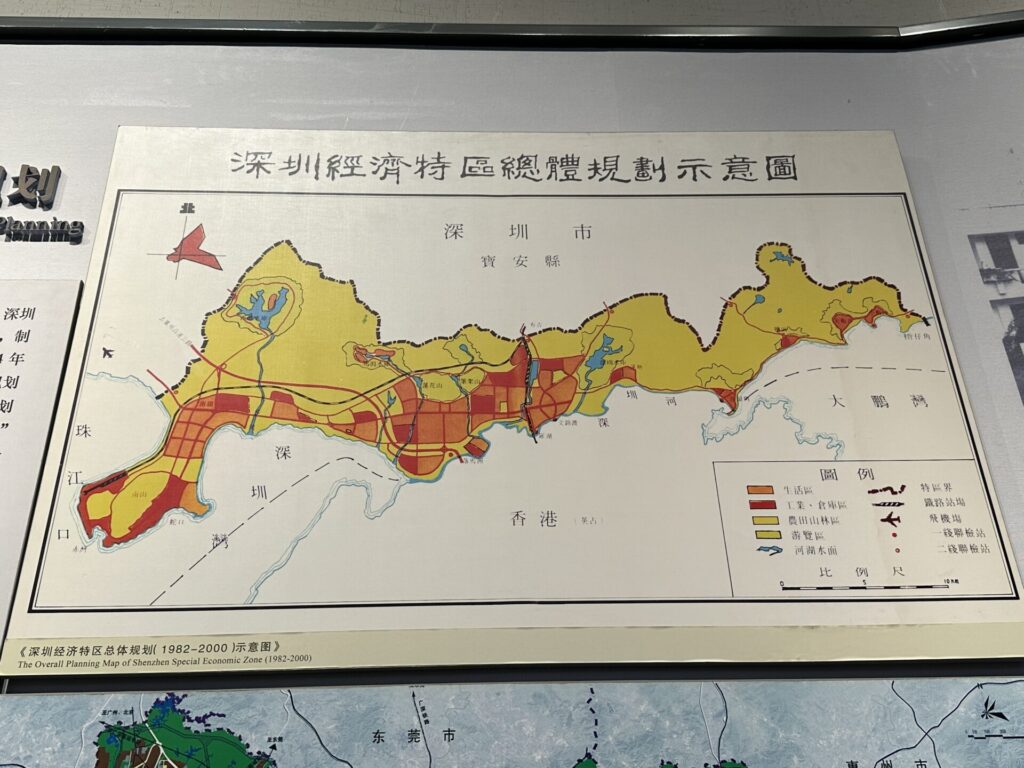

その象徴が、1979年に設けられた経済特区(SEZ)である。

深圳・珠海・厦門などの沿海部に「特別なルールで経済活動を認める地区」を設置し、外国企業に対して

- 税制優遇

- 土地使用の自由化

- 労働力の活用

など、さまざまなメリットを用意した。

その結果、海外から工場・技術・お金が一気に流れ込み、これらの都市は爆発的なスピードで発展した。

香港の活用

特に「世界の工場」の中心であり、今では「中国のシリコンバレー」とも呼ばれる深圳の発展において、すぐ隣に香港があったことは非常に大きな意味を持っていた。

もともとイギリスの植民地として発展してきた香港には、先進国水準の物流インフラ(港・倉庫)や金融インフラ(銀行・証券市場)が整備されていた。

これらを活用することで、中国本土でも海外企業との取引がスムーズに行える環境が整い、結果的に中国の工業化が強く後押しされたのである。

また、香港の存在は外国企業にとっても安心材料だった。

当時、「社会主義国・中国で直接ビジネスを行うこと」には、政治的・制度的なリスクが大きく、不安がつきまとっていた。しかし、西側諸国と親和性の高い香港を経由することで、リスクを抑えた形で中国と取引できるようになったのである。

こうして、香港と中国本土を結ぶ深圳は、中国本土の安価な労働力を活かしながら、お金やモノの流れは香港経由で処理するというスタイルで、急速に発展を遂げていった。

民意の軽視

こうした大胆な政策を実現できたのは、中国が強権的な体制をとっていたからである。

- 各地の利害や民意を細かく調整するのではなく、国家がトップダウンで投資先を決定し、一部の地域に資源を集中させる。

- 「まずは一部の地域だけでも成功させ、その利益を他の地域へ波及させる」という方針。いわゆる先富論。

このような「格差をいとわず、まずは成功事例をつくる」という政策は、民主的な手続きのもとではなかなか実行しにくい。

しかし中国では、国家が決めたらすぐに実行に移すことができた。

いったん集中的に投資し、最初の成功例(芽)を育てることに成功すれば、そこには自然と人・モノ・カネが引き寄せられてくる。

価値あるところにさらに価値が集まり、集まることでさらに価値が高まっていく。そんなポジティブな循環が生まれる。

中国はこの「最初の芽を出す」という最も難しい段階を、国家主導でやり切ったのである。

2000s〜

WTO加盟

2001年、中国はWTO(世界貿易機関)に加盟した。

WTOに加盟するということは、中国との貿易が国際ルールに基づいて行われるようになるということ。

これにより、関税は引き下げられ、貿易の透明性や安定性が高まり、世界中の企業が中国市場に安心してアクセスできるようになった。

その結果、海外からの投資は一気に加速。

- 海外企業が次々と中国に工場を建設

- 同時に技術・ノウハウ・資金も中国国内に流入

- 現地の労働者は、最先端の現場で「働きながら学ぶ」ことが可能に

つまり、中国は単に「労働力」を提供する国ではなく、「知識」と「お金」も獲得できる仕組みを手に入れたのである。

WTO加盟によって、「安い労働力」だけに依存していた中国の工業は、次のステージへと進化していく準備が整ったと言える。

中国の工業地域

珠江デルタ(広州・深圳)

電子機器、IT、電気自動車(BYDなど)

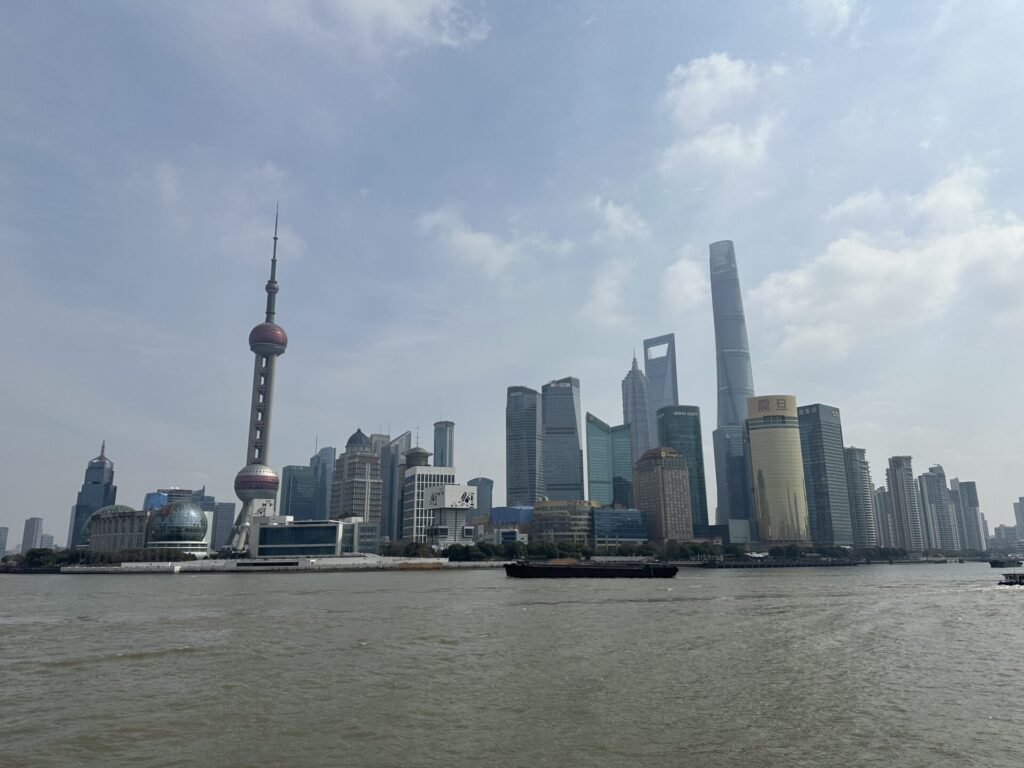

長江デルタ(上海・蘇州)

精密機械、化学、医薬

渤海湾地域(北京・天津)

航空宇宙、自動車、石油化学

内陸部(成都・重慶など)

国家主導での産業移転が進行中