なぜ中国共産党は人の「数」や「移動」をコントロールしようとする?

中国といえば、世界有数の人口を持つ巨大国家。

でも、そんな「人の多さ」が、実は中国共産党にとっての脅威となっている。

中国共産党は「人」の脅威を感じている

中国では、基本的に人口はどんどん増えていった。

でも、中国共産党にとってそれは単なる「成長」ではなく、コントロール困難な脅威でもある。

人口が増えすぎるという脅威

例外的に人口が増えなかった(減少した)時期は2つだけ。

- 1949年以前:医療や衛生が整わず「多産多死」だったため、大きくは増えなかった

- 1959~62年:「大躍進政策」の失敗、飢饉により、大量の死者が出た

この2つの時期を除けば、人口は爆発的に増加していった。

人が増えすぎると国家が管理できない。だから怖い。

人口分布が偏るという脅威

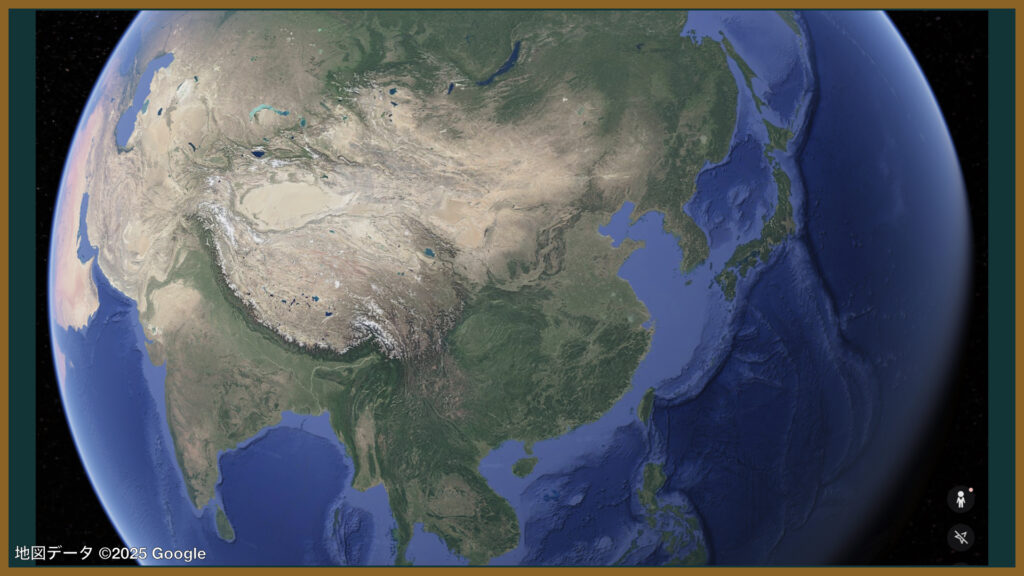

中国では、人口が国土全体にバランスよく分布しているわけではない。圧倒的に東部に偏っている。

なぜなら、東部は

- 平野が広がり、住みやすく、農業も発展

- 海に近く、港湾や貿易がしやすい

- 気候が比較的安定している

といった理由で、自然環境に恵まれているから。

人口の分布が偏りすぎると(=都市に人が集まりすぎると)、以下のような問題が起こる。

- 教育や医療が足りない

- 住宅が不足してスラム化

- インフラがパンク

- 治安悪化や暴動のリスク

- 年金・医療などの社会保障費が急増

逆に、農村部は過疎化して、農業生産や地方経済が弱体化していってしまう。

中国の重要都市

以下は、特に人口が集中しやすい重要都市や地域である。

4つの直轄市

| 北京(ペキン) | 首都。政治・経済・文化・交通の中心地。 |

| 天津(テンチン) | 港湾・商工業都市。北京の外港で、河北最大の貿易港。 |

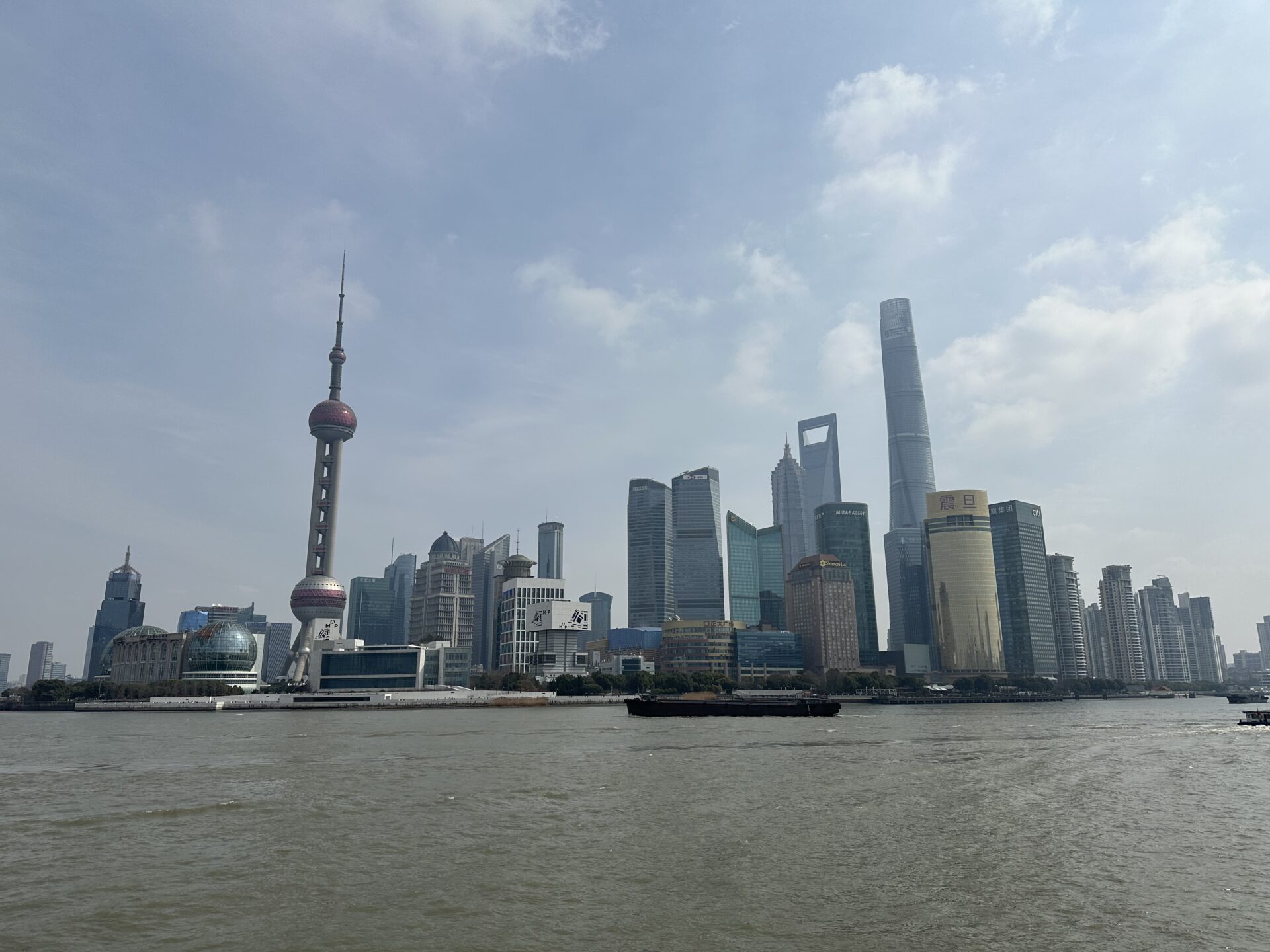

| 上海(シャンハイ) | 長江の三角州に位置する。最大の港湾・商工業都市。19世紀にアヘン戦争敗北で開港され、欧米諸国が進出。浦東(プートン)地区は輸出加工区・外国企業投資区などが建設されている。 |

| 重慶(チョンチン) | 四川(スーチョワン)盆地南東部に位置する。商工業都市。長江中流の水陸交通の要地。 |

5つの経済特区

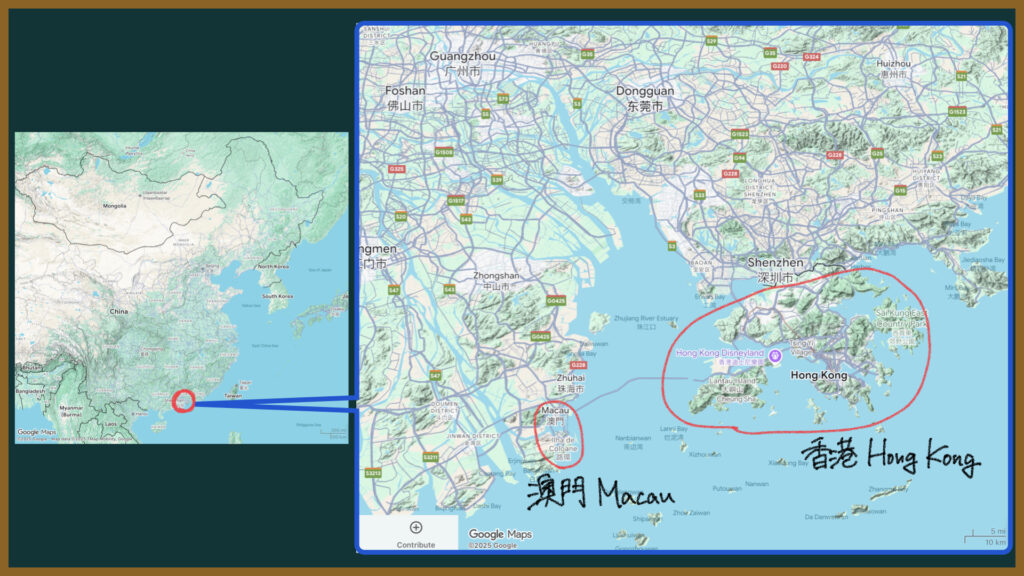

| 深圳(シェンチェン) | 1979年に指定。香港に隣接。 |

| 珠海(チューハイ) | 1979年に指定。マカオに隣接。 |

| 汕頭(スワトウ) | 1979年に指定。 |

| 廈門(アモイ) | 1979年に指定。台湾の対岸に位置。 |

| 海南省(ハイナン) | 1988年に指定。「中国のハワイ」と言われるくらい観光業が盛んなリゾート地。 |

2つの特別行政区

| 香港 | 旧イギリス植民地。1997年に中国に返還。中継ぎ貿易港として発展。2020年に「国家安全維持法」が導入され、「一国二制度」が事実上終了した。 |

| マカオ | 旧ポルトガル植民地。1999年に中国に返還。 |

中国共産党の人口管理政策

人口が増えすぎたり、都市に集中しすぎたりするのを防ぐために、中国はさまざまな政策を行ってきた。

人の移動を管理・制限

戸籍制度

中国人に自由な移動を認めると、いろんな意味で恵まれている都市に人が集まりすぎてしまい、農村が過疎化してしまう。

それを防ぐため、1958年に「戸籍(戸口)制度」が導入された。これにより、すべての国民は出生時に「都市戸籍」か「農村戸籍」に登録されることになった。

- 都市への人口流入を制限

- 都市戸籍者には手厚い社会保障(年金・医療など)を与える

- 農村人口を維持し、農業・地方経済を守る

つまり、戸籍制度は「農村の人々を都市に移動させない仕組み」である。

中国共産党が戸籍制度を今でも完全には廃止しないのは、社会のバランスが崩壊することを恐れているから。

- 農民工(都市部で働く農村出身者)

-

戸籍は農村戸籍のまま、都市に出稼ぎに行く人々。主に建設業・工場・清掃・配送などの 労働集約型産業に従事。

農村の集団化

中国では1950年代後半から、毛沢東のもとで農村を人民公社として集団化した。

これは農業の効率化・国家の食糧確保のために導入されたが、同時に「農村人口を農村にとどめる」ための仕組みとしても機能した。

- 人民公社は、労働・生活・教育・福祉などをすべて村単位で完結させることを目指した組織。

- 住民はその中で働き、住み、暮らすので、自由に都市へ出ていくことができない。

人口の増加を管理・制限

一人っ子政策(1979〜2014)

人口増加を抑制するために、少数民族を除いて出産を一人に制限した。

- 一組の夫婦に子供は一人まで

- 二人目を産むと罰金などのペナルティ

- 一人っ子家庭には教育や住宅などで優遇措置

ところが・・・

人口の年齢構成の変化(少子高齢化)

人口増加を抑えるために出生数を制限した結果、若者が減り、医療や年金を必要とする高齢者が急増する、という少子高齢化が急速に進行した。

中国は「人口の年齢構成の偏り」という別の人口問題に直面することになったのである。

そこで、このままでは経済も社会も持たない!ということで一人っ子政策は廃止された。

- 2015年:一組の夫婦につき子供は二人までとされた

- 2021年:3人目の子供を出産することを認めた

しかし、

- 若者が結婚したがらない

- 物価が高くて子育てが負担

- 都市部での教育競争が激化

といった理由で、子供を産まない家庭が増えている。

まとめ:中国にとって「人」は最大の資源であり、最大の脅威

中国が抱える大量の人口は、経済を支える「力」であると同時に、暴動・貧困というリスク要因でもある。

中国は、「どうすれば、この広すぎる土地と、多すぎる人々を1つにまとめられるか?」というテーマでずっと悩んでいる。