EUの共通農業政策をわかりやすく:なぜ必要なのか?

EUの共通農業政策(CAP)は、一言でいえば「経済統合が引き起こす副作用を抑えるための制度」。つまり、「地域統合のルールのもとで苦しむ人たちを守るための仕組み」が共通農業政策である。

この点が、共通農業政策を理解する上での出発点となる。

共通農業政策が必要な理由

EUの単一市場により、「弱い地域」の農業はますます不利に

EUでは、域内の関税が撤廃され、ヒト・モノ・カネが自由に移動できる「単一市場」が作られた。その結果、農産物も国境を越えて自由に売られるようになる。

しかし、ここで問題が生じる。

自由競争のもとでは、どうしても勝てる地域だけが生き残り、他は淘汰されるということになりかねない。

特に農業は、気候・地形などの「地理的な条件」に強く左右される産業で、努力や工夫ではどうにもならない部分が大きい。

たとえば

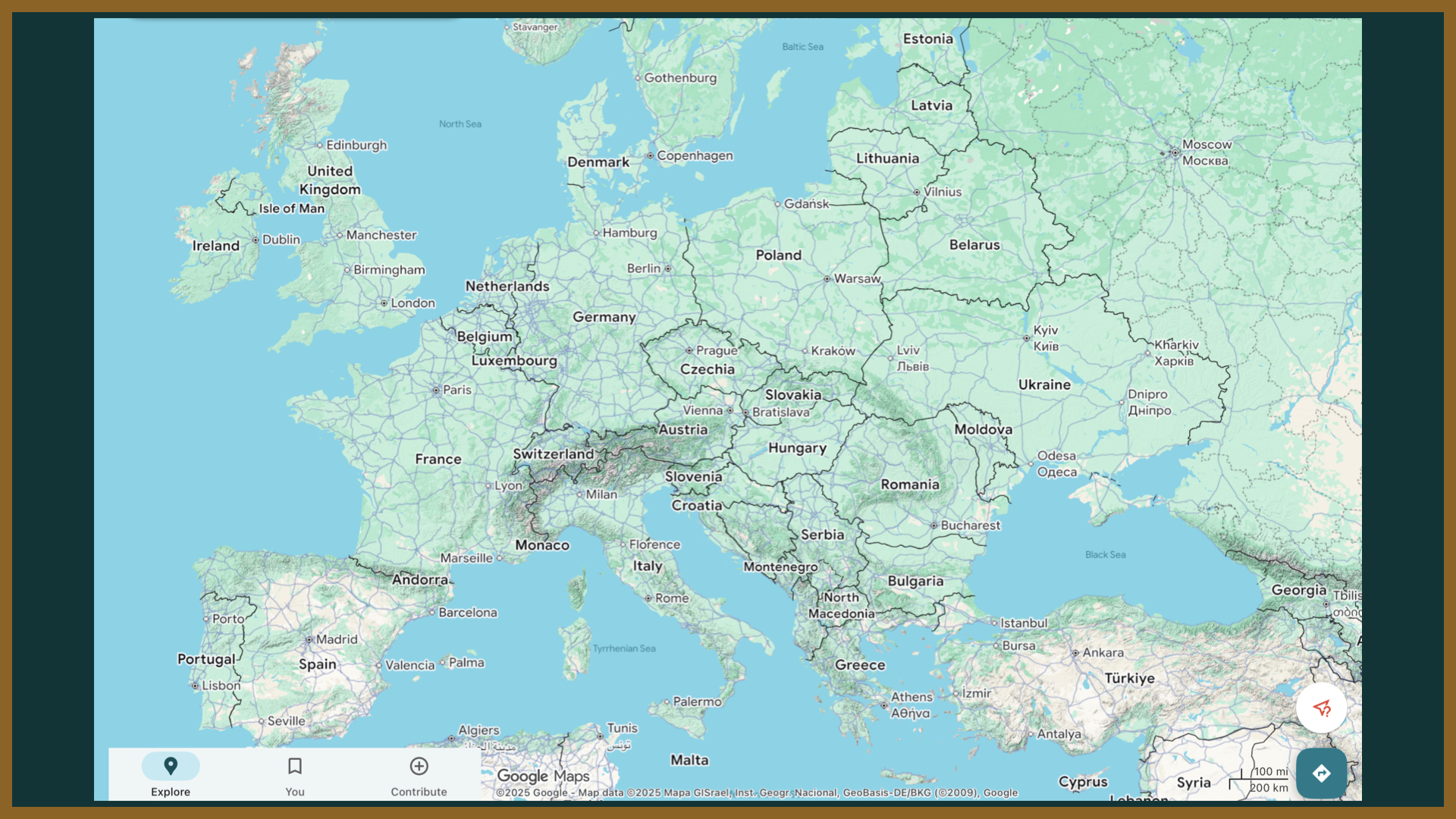

- ギリシャは山がちで農地が狭く、小規模な農業が多い

- 一方、フランスの一部地域は広くて平坦で肥沃な土地が広がっている

- フランスとギリシャが同じ農産物で勝負をしたら、フランスが勝つ

参考:ヨーロッパ統合の目的をわかりやすく:なぜベネルクスから始まった?

参考:ヨーロッパ連合(EU)の問題点をわかりやすく:なぜ格差が拡大する?

ヨーロッパは農業の「条件格差」が大きい

実際、ヨーロッパは農業の多様性と格差が非常に大きい地域である。

フランスやドイツ西部、デンマークのように自然条件に恵まれ、大規模化と機械化が進んだ地域もある一方で、

東ヨーロッパや南ヨーロッパのように、自然条件や歴史的条件が理由で、小規模で生産性の低い農業が続いている地域もある。

どうしても農家の努力だけでは埋められない差がある。

だからこそ、ヨーロッパの地域統合の枠組みのもとでは、つまり「共通市場」をつくって農産物の移動を自由にするならば、そのルールの下で苦しい思いをする人を守る仕組みが必要になる。

それが、EUの「共通農業政策(CAP)」である。

参考:ヨーロッパの農業をわかりやすく:地域差が大きいからこそ・・・

共通農業政策の内容

共通農業政策(Common Agricultural Policy: CAP)は、「不利な地域も含めて農業を守る」ためのEU全体の制度。

時代によって内容が少しずつ変わってきたが、大きく2つの時代に分けて考えるとわかりやすい。

【第1期】価格支持中心の時代

当初のCAPは「農産物の価格を安定させる」ことが主な目的。で、農家の所得を守るため、EU全体で農家の作った農産物(小麦やバターなど)の値段が下がりすぎないようにEUが積極的に介入していた。

EUは農家に対し、「あなたたちが作った作物は、市場価格が下がっても、この最低価格(統一価格)で必ず買い取りますよ」と約束した。

- 市場に介入:市場価格がこの最低価格より下がった場合、EU(またはその機関)が農産物を買い上げた。

- 外国産品のブロック:安い外国産の農産物が入ってきて価格が下がるのを防ぐため、高い関税(課徴金)をかけた。

- くわしく

-

制度 内容 統一価格制度 EU全体で農産物の最低価格を決め、それを下回らないようにする(=域内の価格を安定化) 輸入課徴金 安い外国産農産物には「関税+α」のような追加料金(課徴金)をかけ、域内市場に入ってこないようにする 輸出補助金 域内価格が高いために輸出できない農産物を、補助金付きで国外に売る(価格差をEUが埋める) 買い上げ制度 市場価格が統一価格より下がったときは、EUが農産物を買い取る

この仕組みは、農家の所得を安定させるという良い面はあったが、大きな問題も引き起した。

- 農家は「たくさん作れば作るほど、必ず高値で買い取ってもらえる」と知っている。いくら作っても安心なので、過剰生産に拍車がかかった。

- その結果、EUの倉庫には、売るあてのないバターや牛乳、ワインなどが大量にたまった(→「バターの山」「ワインの湖」)

【第2期】直接支払い中心の時代

この「作りすぎ問題」と、EUの予算がパンクしそうになったことへの反省から、CAPは大きく方針を変えた。これが、現在の中心となっている「農家を直接支援する」方式。

EUは市場への介入を減らし、価格は市場の自由な競争に任せるようにした。その代わりに、農家の所得を守るために、価格とは関係なく直接お金(補助金)を支払うようにした。

- 価格支持の縮小:EUが農産物を買い取る制度や、輸出補助金を縮小。

- 直接支払い:「作物の量」ではなく、主に「農地の面積」や「農家であること」に対して、EUから直接お金が振り込まれる。(作った分だけお金が出るわけではないので、作りすぎを防げる。)

- 環境へのルール:このお金を受け取る条件として、「環境を大切にする」「動物を優しく扱う」などのルールを守ることが義務付けられた(クロスコンプライアンス)。

- くわしく

-

制度 内容 価格支持の縮小 買い上げ制度や輸出補助金は縮小。市場メカニズムを重視する方向へ 直接支払い(直接補助金) 農産物の価格に関係なく、農家に対して直接お金を支払う制度へ移行 クロスコンプライアンス 直接支払いを受け取るには、環境保護・動物福祉などの条件を守る必要がある 農村開発政策 農村の雇用、インフラ整備、若者の農業参入支援などもCAPの一部として支援対象に

この結果、

- 過剰生産が抑えられ、EUの財政負担が減った。

- 補助金を受け取る代わりに、農家が環境保護や地域の維持という、新しい役割を担うようになった。