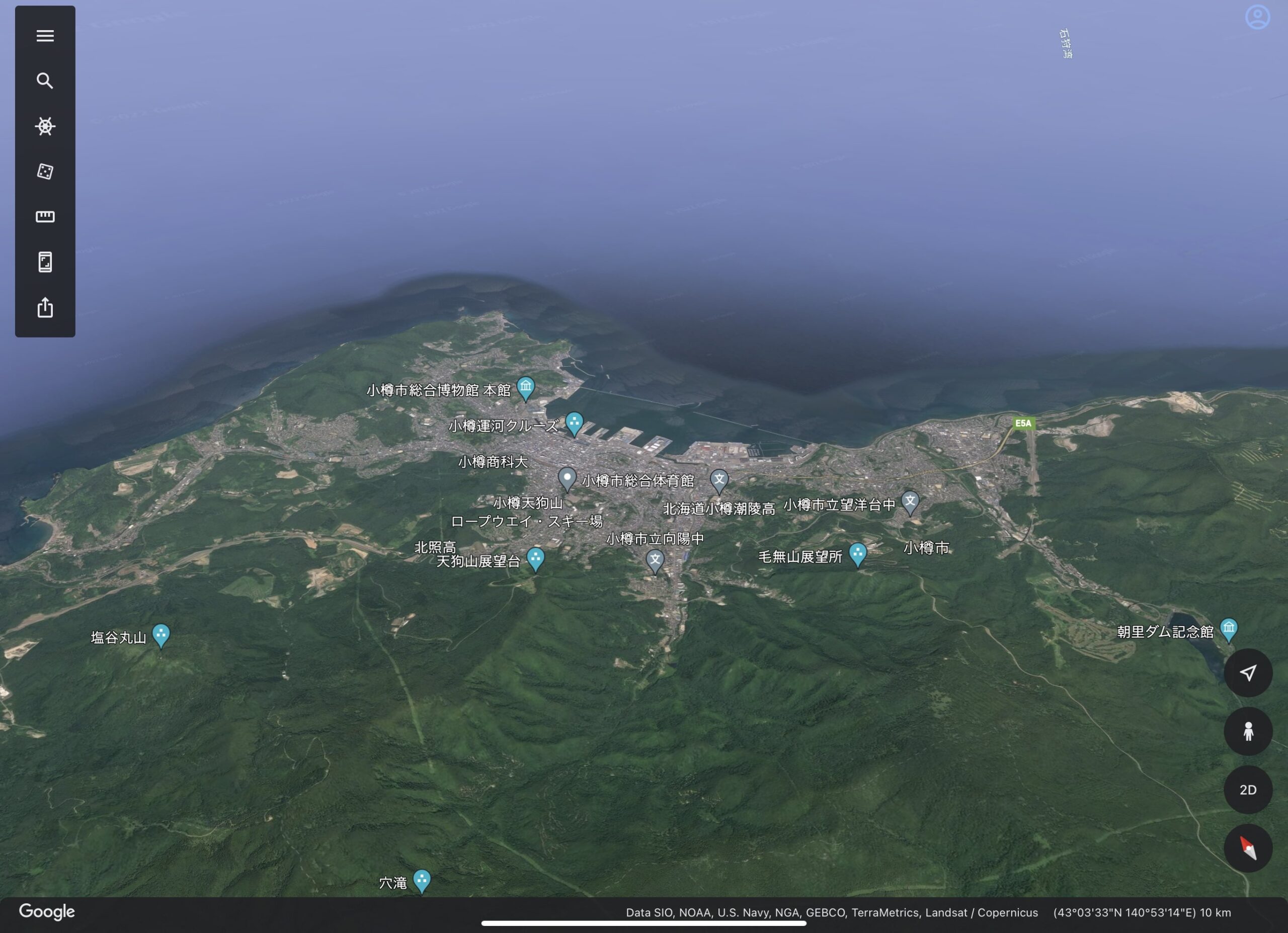

小樽の歴史をわかりやすく【北海道】

本記事の内容

- なぜ小樽は漁港として発展したのか?

- 小樽と札幌との関係

- なぜ小樽には倉庫がたくさんあるのか?

- なぜ小樽には歴史的建造物がたくさんあるのか?

- なぜ小樽にはガラス工芸のお店がたくさんあるのか?

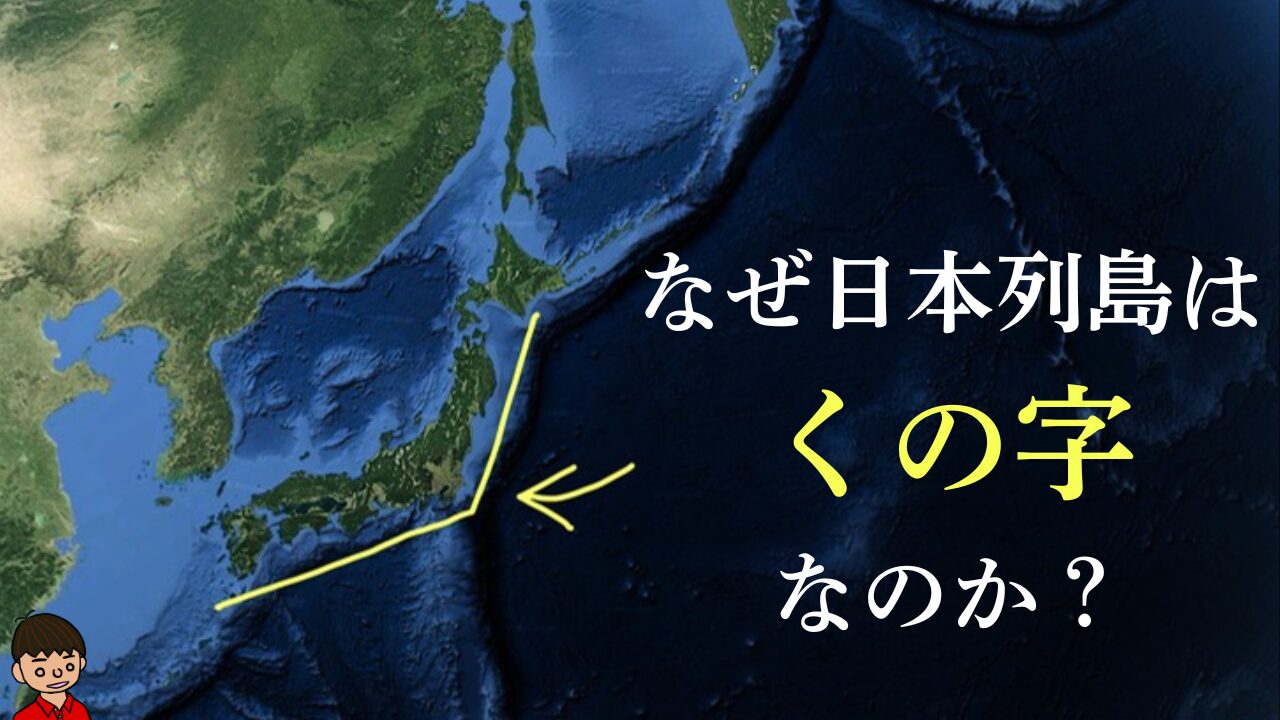

小樽の歴史

縄文時代

小樽に集落ができ始めた。

- 塩谷3遺跡

続縄文文化の時代

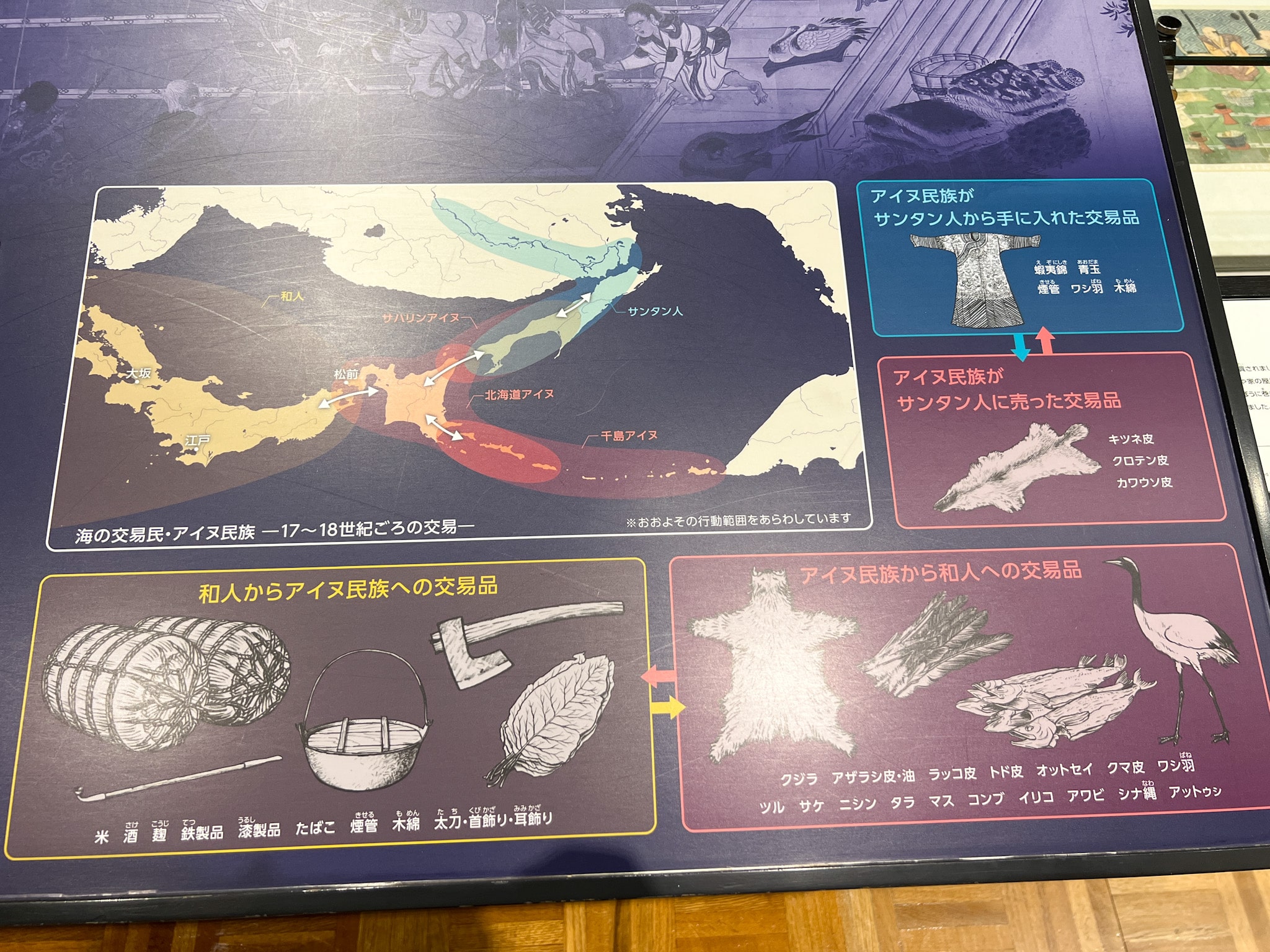

北方との交流が盛んだった。

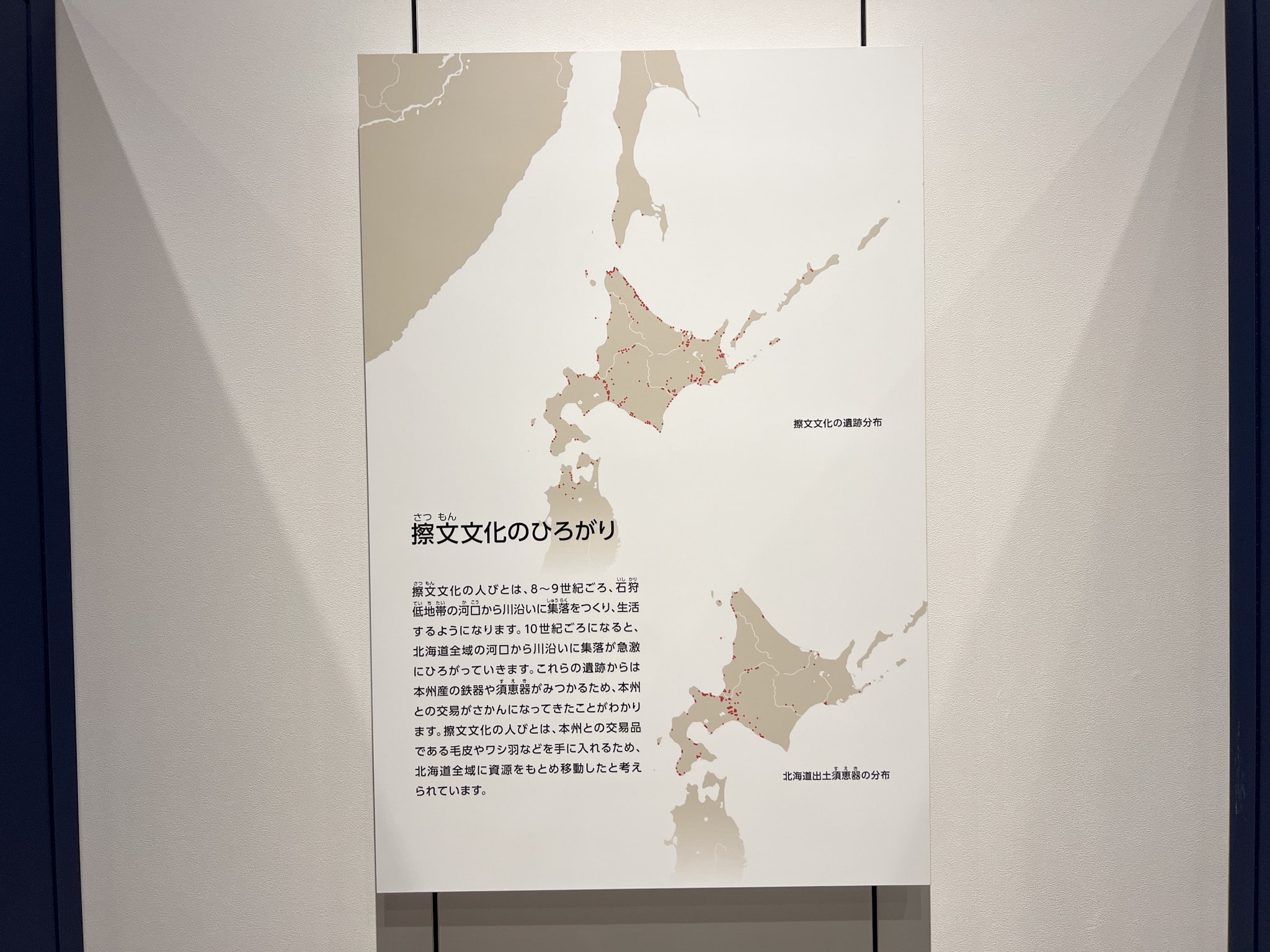

擦文文化・アイヌ文化の時代

本州や北方地域との交易が盛んだった。

アイヌ語でオタ・オル・ナイ(砂浜の中の川)と呼ばれた。(→「小樽」の由来)

江戸時代

和人(本州以南の日本人)が進出し、ニシン漁業の漁港として発展した。

明治時代〜大正時代

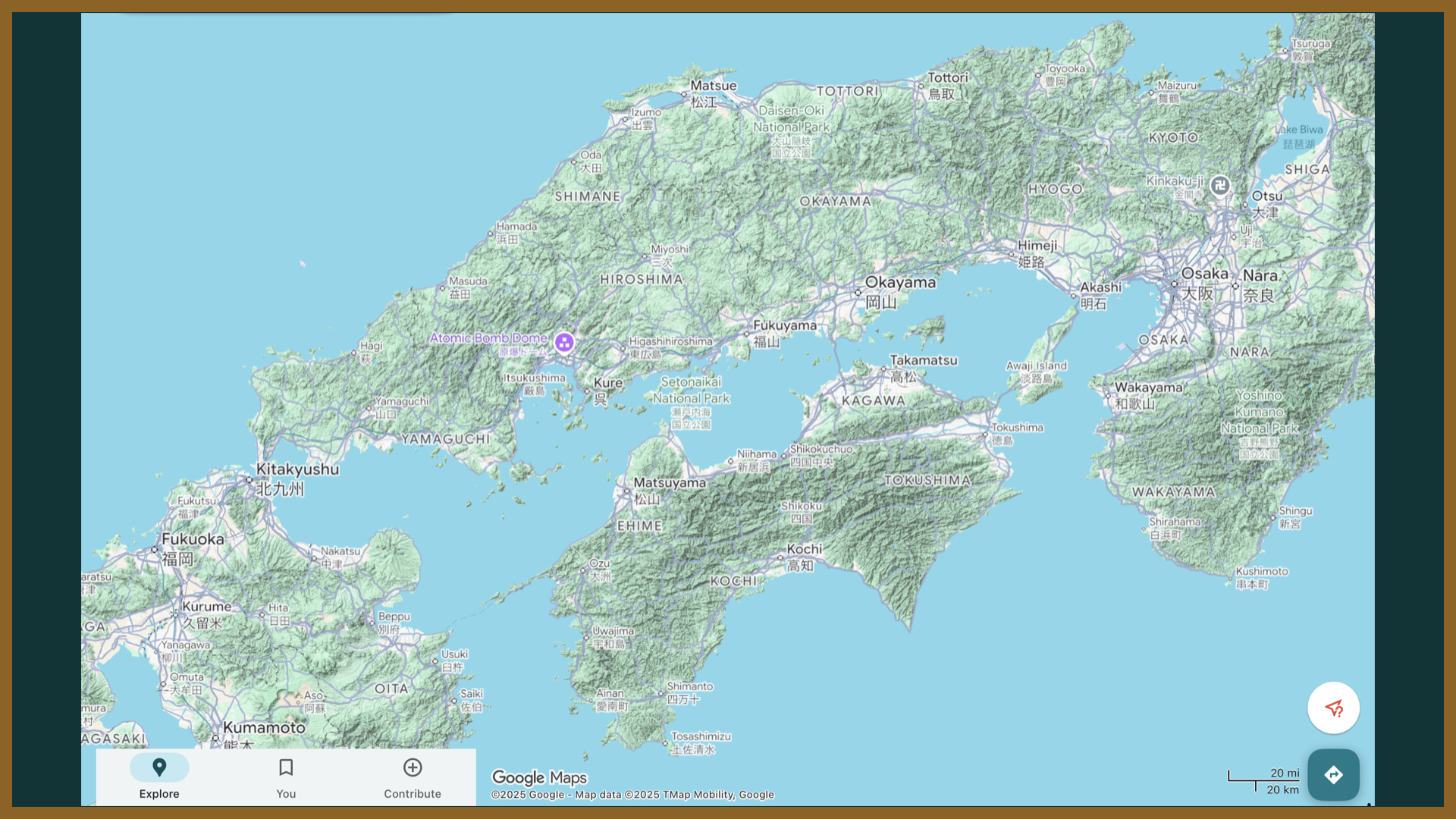

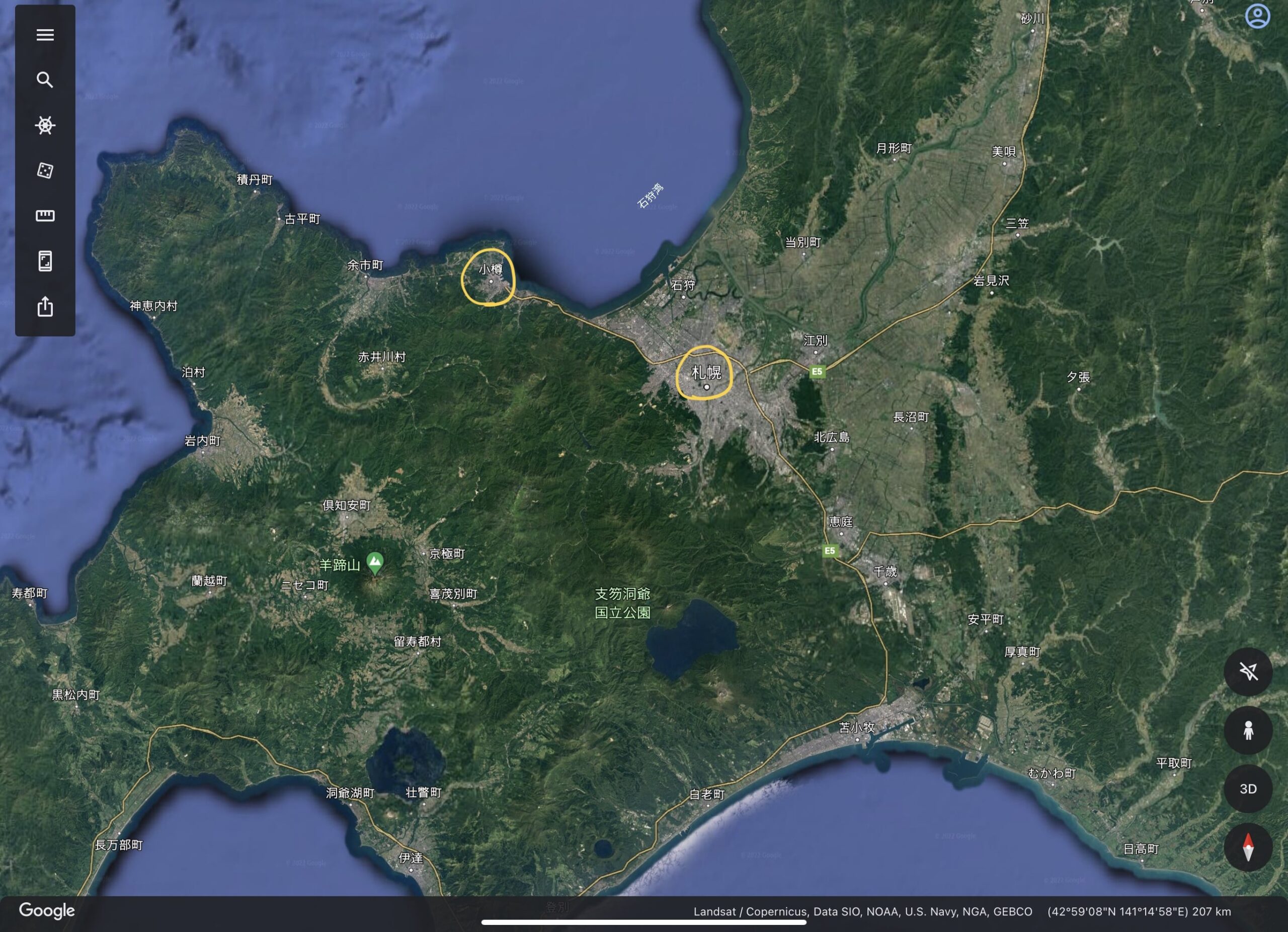

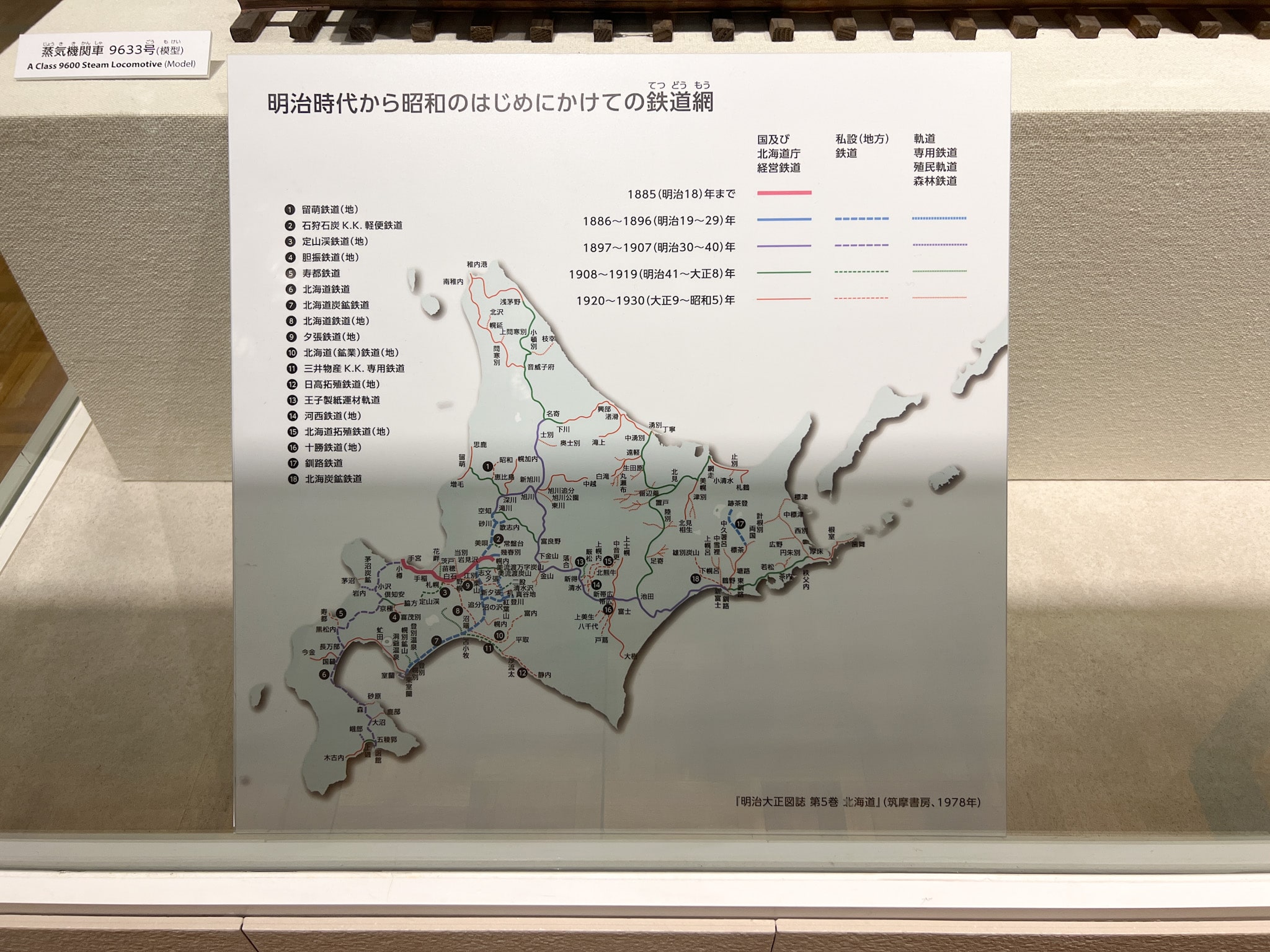

明治時代の北海道開拓にともなって、小樽は重要な場所になった。

【理由1】北海道開拓の本府となった札幌に近い(→北海道の玄関口に)

【理由2】物資の供給基地として小樽湾の整備をした(→港から運ばれてくる物資を保存するために海沿いに木骨石造倉庫を建てる)

【理由3】石狩炭田で採れた石炭の積出し港となった(→官営幌内鉄道を敷設)

【理由4】日露戦争後に日本の領土となった南樺太の消費物資供給地となった

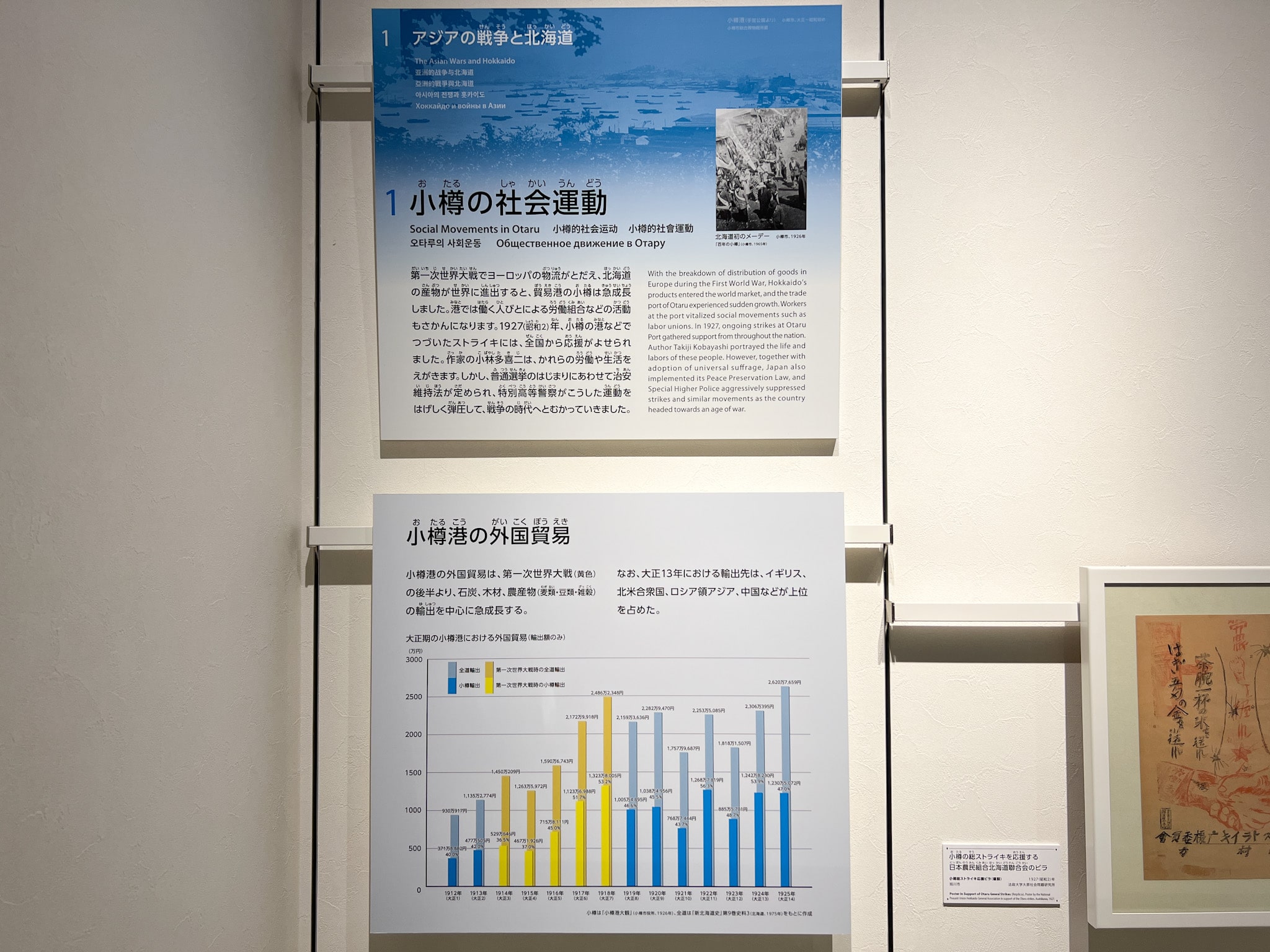

小樽は北海道の玄関として、北海道一の経済都市として発展した。

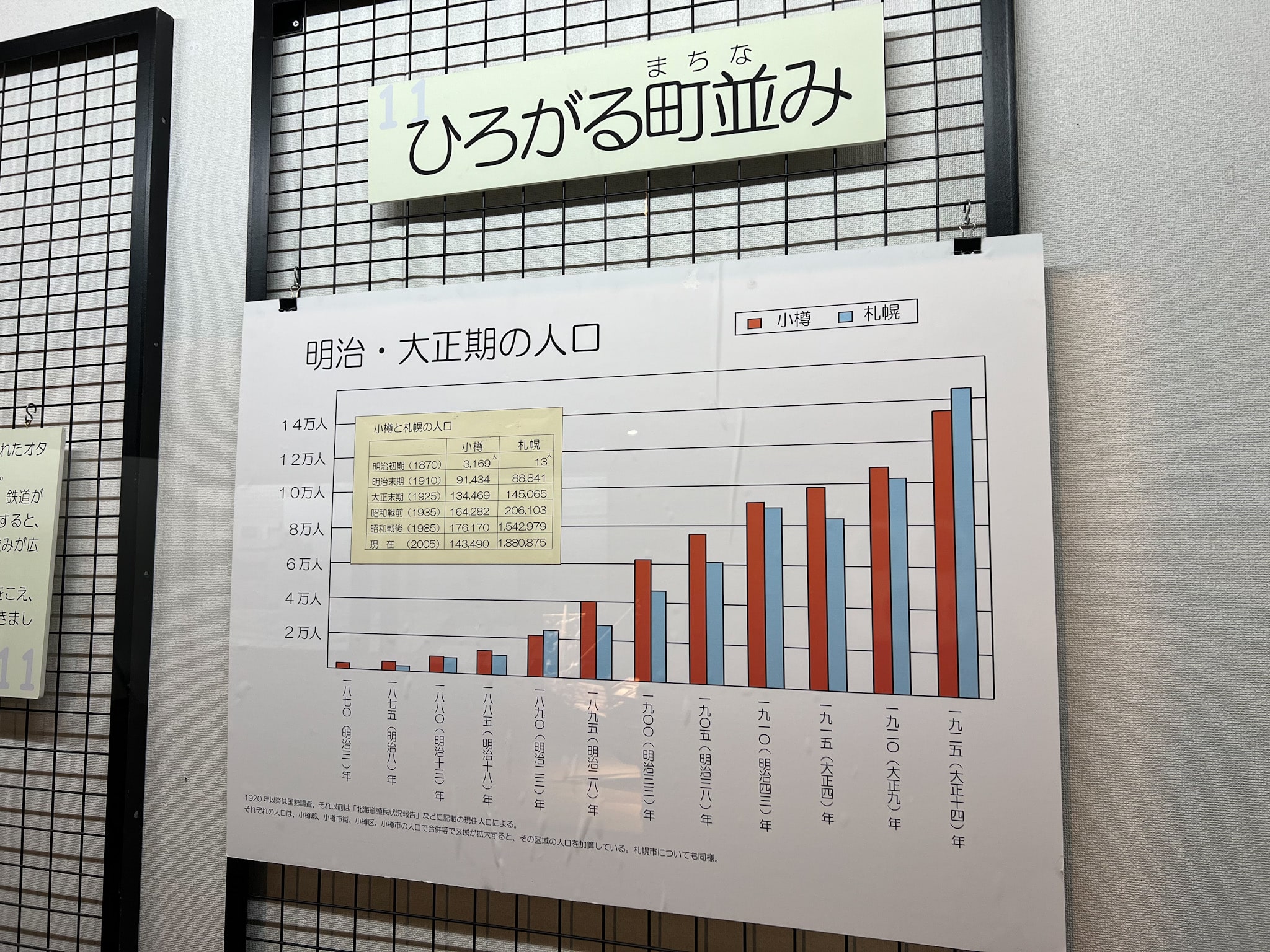

大正時代には、この写真のように小樽は栄えた街となった。(→札幌と肩を並べるほどの人口を誇った!大正9年には全国13位の人口)

たくさんの銀行が建ち並び、「北のウォール街」と呼ばれるほどに。

※この時代に海岸が埋め立てられて「小樽運河」が誕生

※小樽ではガラス工業が盛ん

【理由1】漁具としてガラス製の浮き玉が使われていた(↓引用:Wikipediaより)

【理由2】北海道は電気の普及が追いついていなかったため、ガラス製の石油ランプが各家庭の必需品だった

↓

現在では上記の目的でガラスは使われなくなったため、ガラスをインテリアや小物に使うことにした

昭和時代

第二次世界大戦中

大規模な空襲被害を受けなかったため、市内の歴史的建造物が多く残った。

戦後

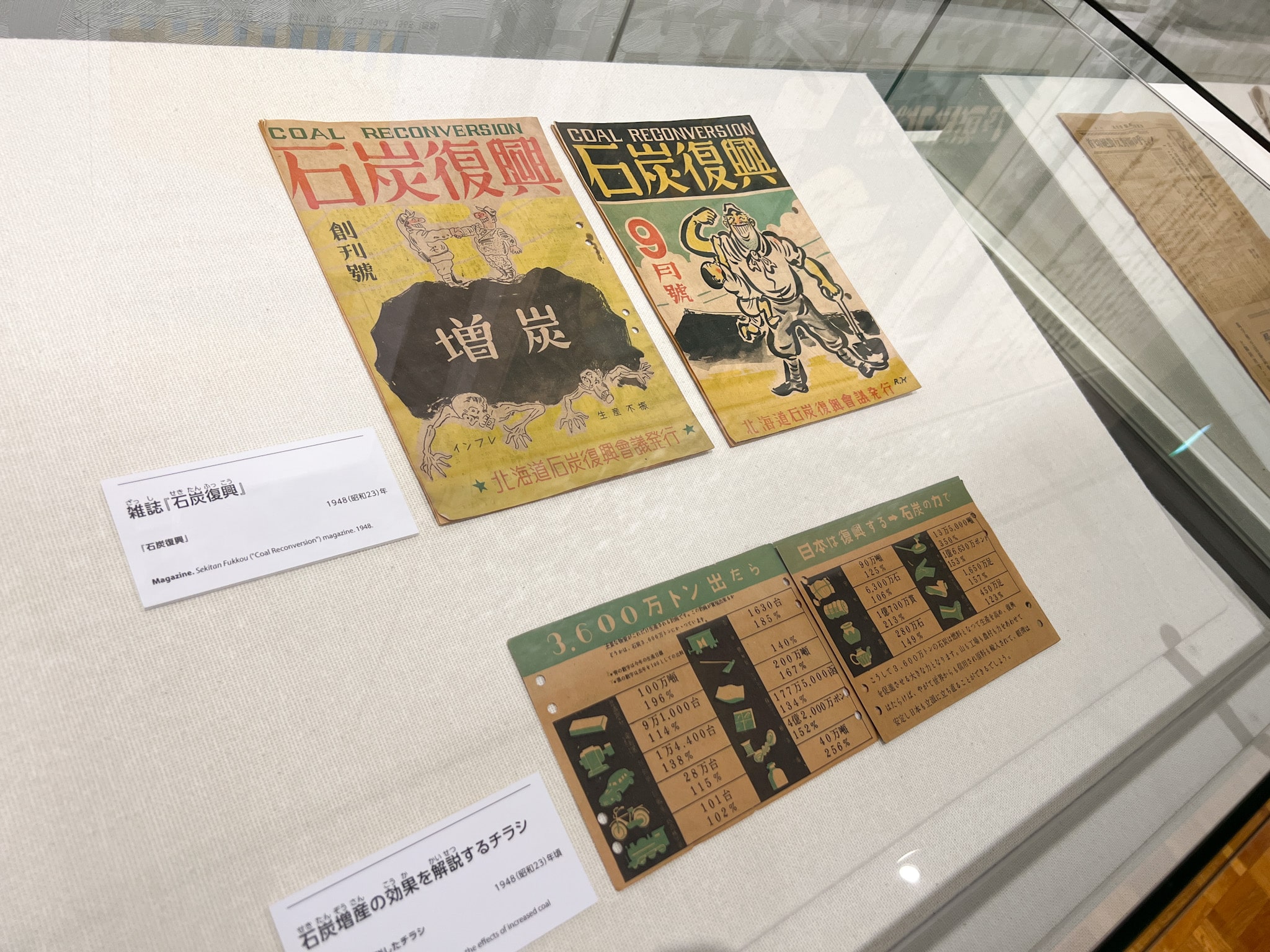

終戦後、復興の拠点港として機能したが、、、

主要産業が衰え、小樽は勢いを失う。

- 【理由1】ニシンの漁獲量が減少した

- 【理由2】1960年頃にエネルギー革命が起こり、石炭の需要が低下した

- 【理由3】道内他都市で港湾施設が整備された

北海道経済の中心は完全に札幌に移行。

平成・令和

歴史文化を観光資源として活かし、まちづくり中!

参考資料

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】