国民を恐れる中国共産党。どうやって国民をまとめようとしている?

だからこそ現在の中国共産党にとって、「国家の統一を保つこと(=分裂させないこと)」は最重要課題である。なぜなら、国家の分裂はそのまま共産党の支配の終わりを意味するからである。

しかし、中国共産党は、民主的な選挙で選ばれた政権とは言いがたい。

だからこそ、国民に「この人たちについていけば幸せになれる」と思わせることが必要になる。独裁には、支配の正当性が必要なのだ。

では、どんな方法でそれを実現してきたのだろうか?

中国共産党が「人々をまとめるため」にやってきたこと

社会主義という「理想の未来」で心を一つに

建国当初の中国は、「すべての人が平等になる社会」=社会主義国家を目指した。社会主義は、人々の心を一つにまとめるための理想のビジョンだったのである。

しかし、毛沢東による農地改革や平等政策が行われたものの、結果的には貧困や混乱が広がってしまう。理想だけでは、人々の生活を本当に良くすることはできなかった。

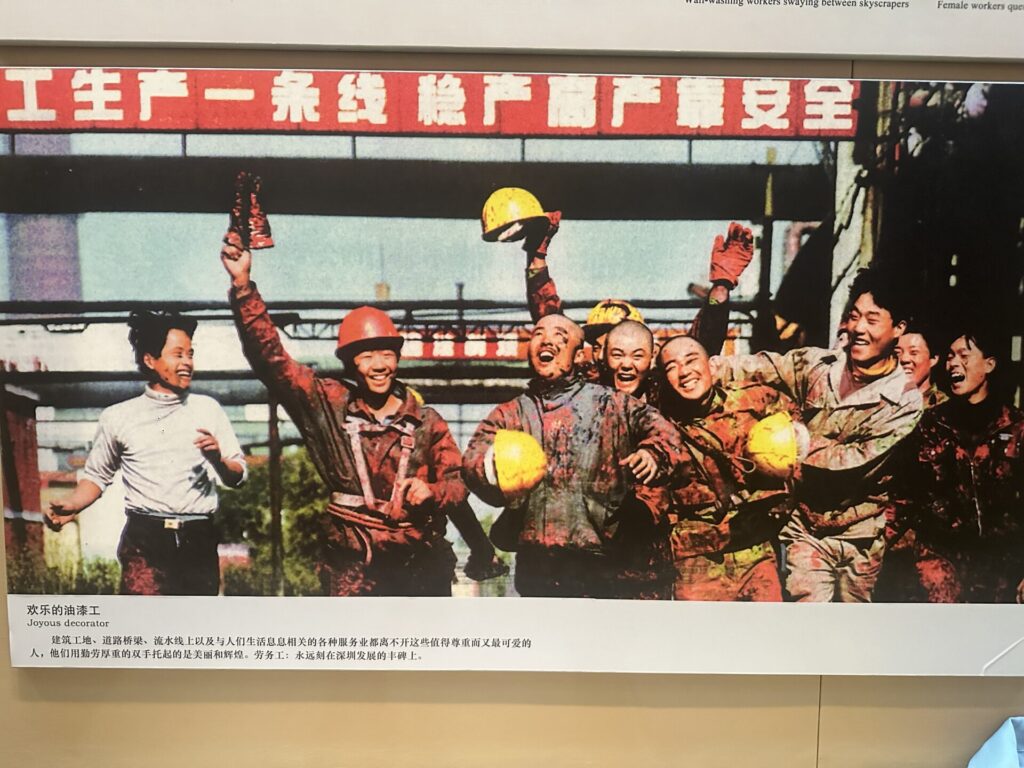

経済発展という「成功のモデル」を見せる

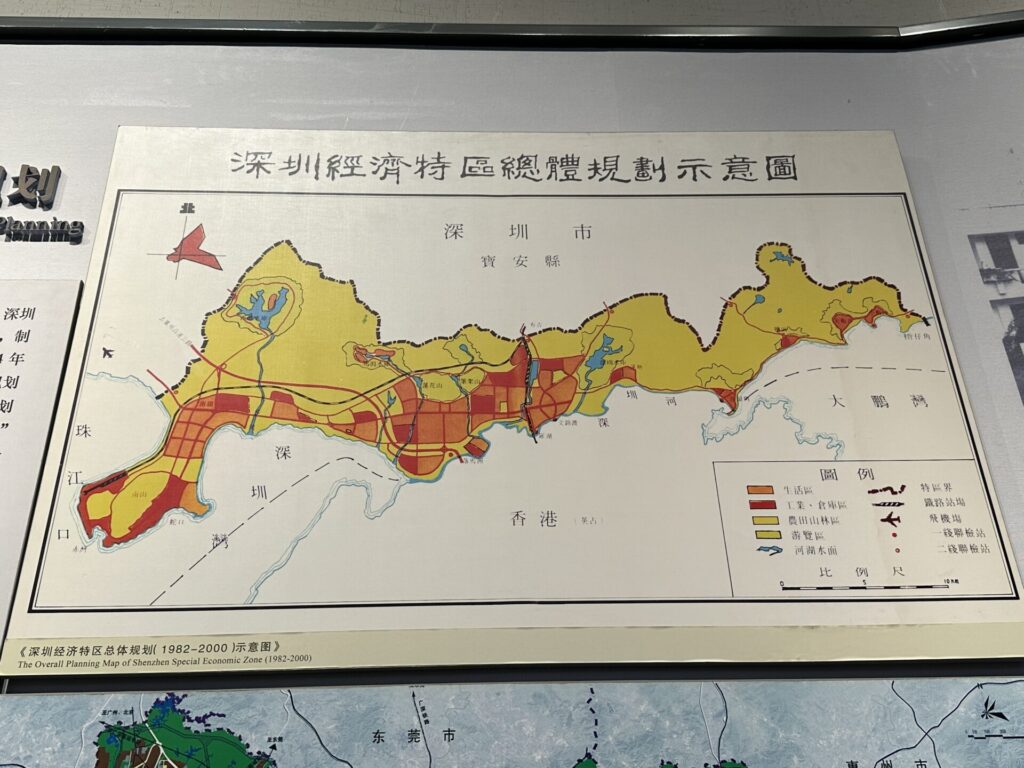

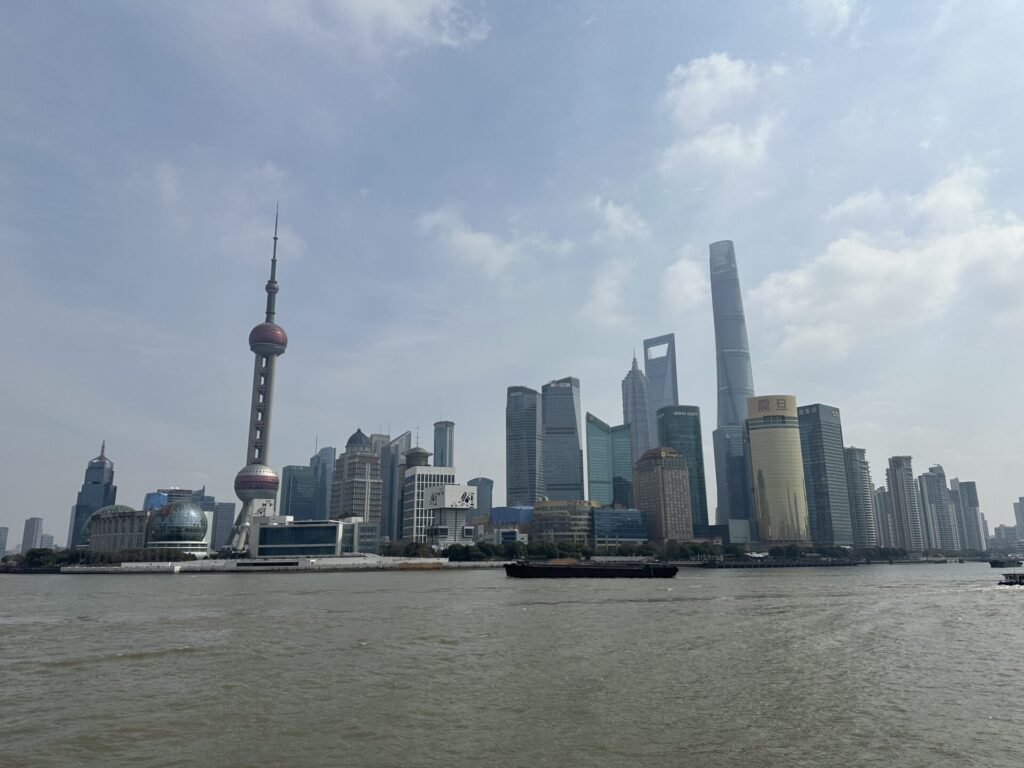

毛沢東の時代が終わると、鄧小平は「まずは一部の地域から豊かにしよう(先豊論)」という方針を打ち出し、市場経済の導入による急速な経済発展を目指した。

深圳や上海などの都市を豊かに発展させ、「このやり方で進めば、生活は良くなる」という成功モデルを全国に見せたのだ。

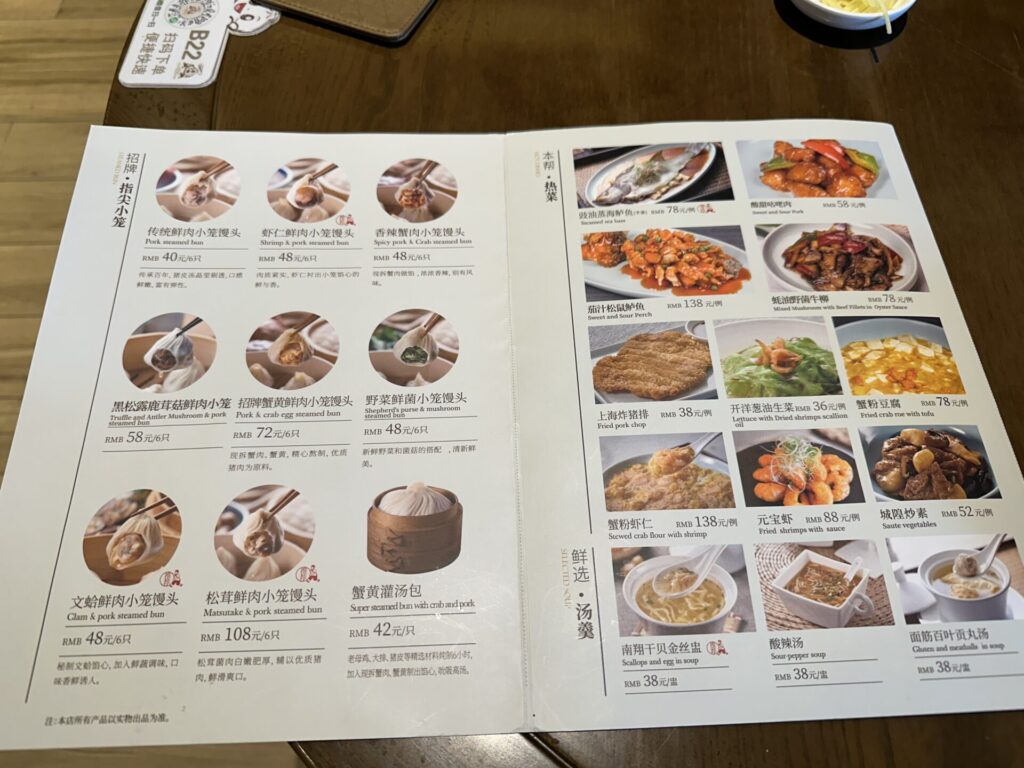

食料を確保する(「餓死者は絶対に出さない!」)

中国共産党は、「お腹が満たされないと暴動が起きる」ことを歴史から学んできた。

そこで、農業では「生産責任制」を導入し、農家に自由を与え、やる気を引き出すことで、食料の安定供給を実現しようとした。

また水産業では、少ない土地でも効率よくたんぱく源を得られる「養殖」が推進された。

工業化で「仕事と収入」を増やす

中国は、工場をどんどん増やし、輸出産業を強化することで、都市部を中心に仕事を生み出した。

生活が安定すれば、不満は減り、暴動も起こりにくくなる。「生活がよくなるなら、このまま共産党についていこう」と考える人が増えるのである。

→中国の工業をわかりやすく:なぜ中国は「世界の工場」になれたのか?

人口と人の動きをコントロールする

中国では、人口が多すぎることが国家運営において大きな課題だった。

そこで共産党は、国の安定を保つために「人の数」と「人の動き」の両方を厳しくコントロールしてきた。

まず、「一人っ子政策」によって人口の増加を強く抑えた(現在は緩和)。この政策の背景には、「人が増えすぎると、食料や仕事が足りなくなる」という危機感があった。

また、「戸籍制度」によって、農村と都市の住民を分け、人々の移動を制限した。これは「人が自由に都市に流れ込みすぎることで、インフラがパンクする」「農村が一気に過疎になる」といった事態を防ぐためである。

→なぜ中国共産党は人の「数」や「移動」をコントロールしようとする?

情報統制と監視社会

中国では、人々の「言動」をコントロールする仕組みも整えられている。

まず、SNSなどのインターネットは厳しく検閲されており、政府にとって都合の悪い情報や、不満の声が広がらないようにされている。

さらに、街中の監視カメラや顔認証技術を使って、人々の行動を常にチェックしている。

加えて、中国では「社会信用スコア制度」が導入されている。これは、借金を返す、交通ルールを守る、人に親切にするなど、「良い行動」をした人のスコアを上げ、逆に問題行動をすればスコアが下がるという仕組みである。

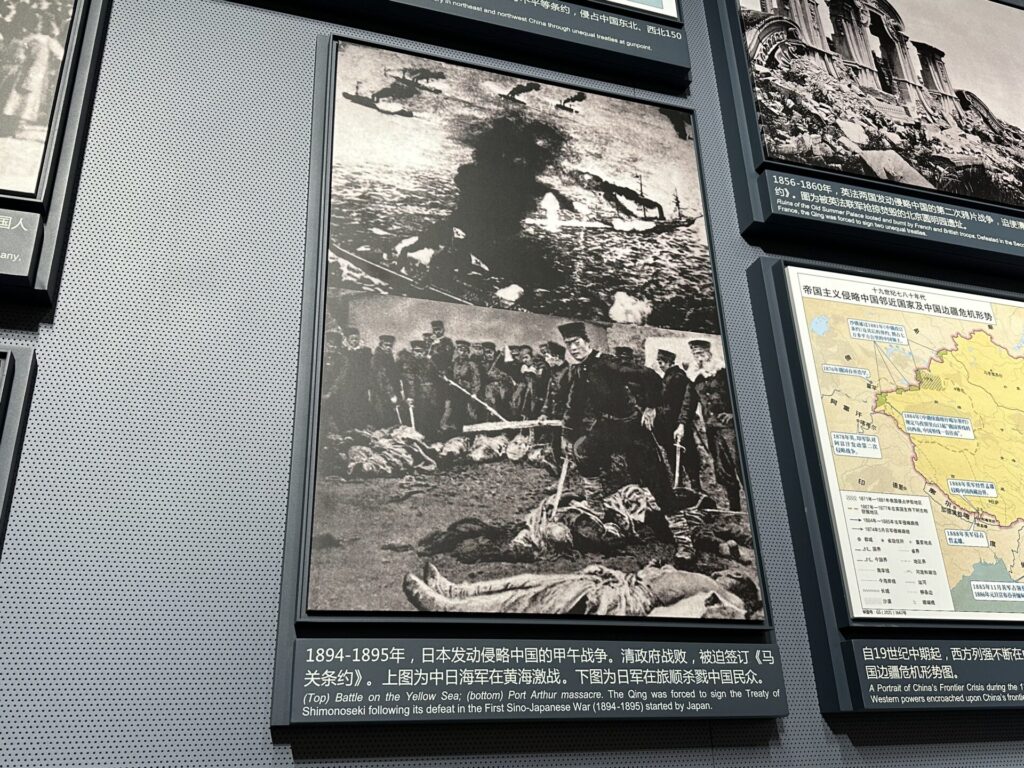

ナショナリズム(歴史教育)で国民をまとめる

「歴史を使って人々の心を一つにする」ことも、共産党は重視してきた。

学校教育では、アヘン戦争(1840年)以降の「屈辱の歴史」が強調される。イギリスや日本などの列強に支配され、「弱く、いじめられてきた中国」というイメージを国民の心に刻むのである。

そして、「もう二度と、あの時代には戻らない!もう一度中国を強くしよう!」と語ることで、国民をまとめようとしている。

「共同富裕」という夢を掲げる

さらに近年、中国共産党は「共同富裕(みんなが豊かになる)」というスローガンを打ち出している。

これは、

- 一部の人だけが豊かになるのではなく

- 地方の農民や低所得の人たちも含めて、

- 社会全体で豊かさを分け合おう

という考え方である。「国民全体の目標」を掲げることで、社会のまとまりを保とうとしているのである。

まとめ

中国共産党が達成した「中国の統一」は、まだ始まってから100年も経っていない。まだ若い国であり、決して統治が安定しているわけではない。

しかも共産党は選挙で選ばれた政党ではないため、国民の不満が爆発すれば、一気に信頼と支配を失う可能性がある。

だからこそ中国共産党は、あらゆる手段を使って「不満の爆発を防ぐこと」=分裂のリスクを避けることに全力を注いでいるのである。