インド(南アジア)の本質:なぜ格差・差別が当たり前にあるのか?

「必死の生存競争が繰り広げられる”楽園”」

これが、南アジアという地域を理解するためのキーワードだと僕は思っている。

この記事では、南アジアを学ぶときに持っておくと役立つ視点をわかりやすく整理してみたい。

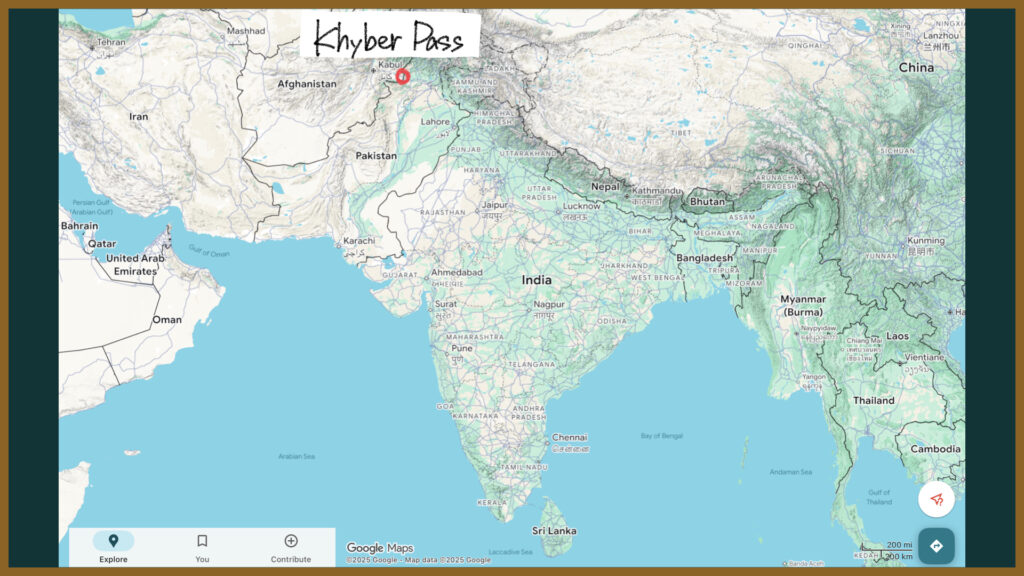

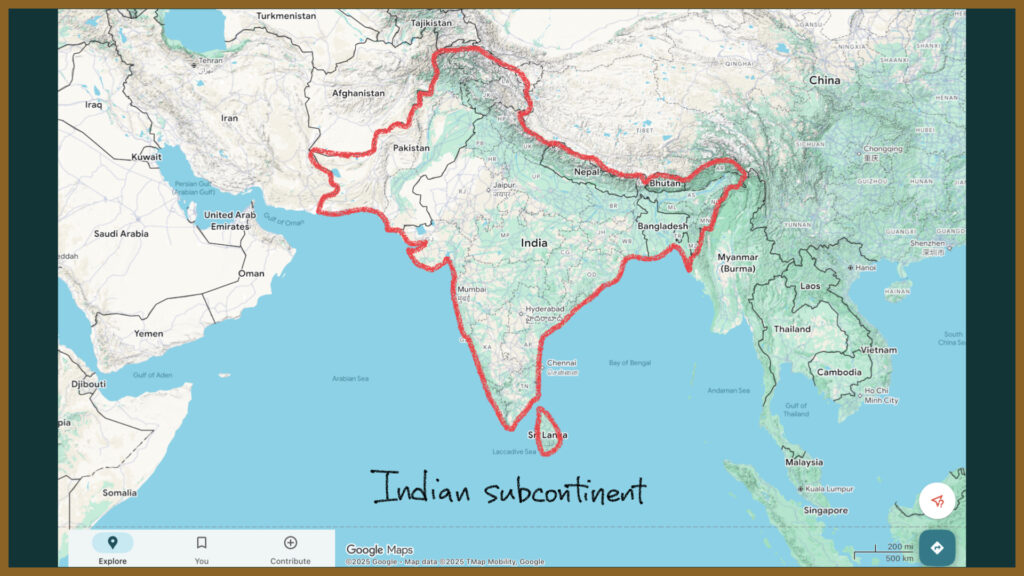

南アジアとは?

南アジアは、北はヒマラヤ山脈、東はパトカイ山脈、西は砂漠、南は海に囲まれた地域。

この地形が、外部からの大規模な侵入を困難にしてきた。

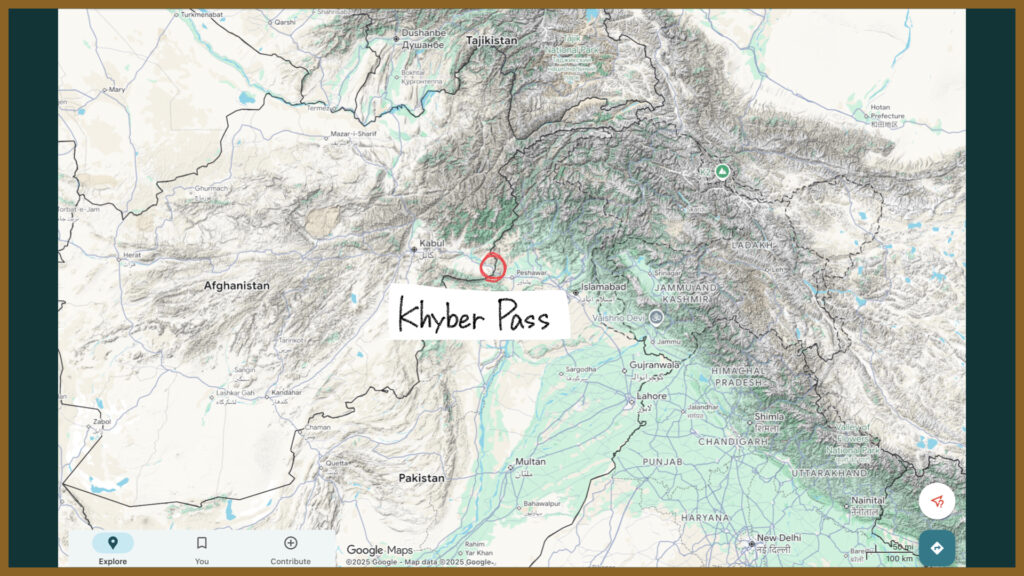

唯一の主要な陸路が北西部のカイバル峠である。この峠は、中央アジアやペルシアからインドに入るための「玄関口」にあたる。

「楽園」としての南アジア

中央アジアの砂漠やステップで暮らしていた遊牧民族にとって、より豊かな土地を求めて移動するのは日常だった。

そんな彼らにとって、カイバル峠の先に広がるインド亜大陸は豊かな「楽園」に映った。

- モンスーンによる安定した雨

- 温暖な気候

- インダス川やガンジス川流域の豊かな水資源と肥沃な土壌

こうした条件は農業にとても適しており、外部の人々にとって魅力的な移住先になった。

しかし、過酷な現実もある

南アジアのすべてが恵まれた土地というわけではない。

| インド北西部のパンジャーブ地方 | 小麦栽培が盛んな穀倉地帯。 |

| 西部(パキスタン側) | 砂漠が広がる。 |

| ガンジス川流域 | ガンジス川は流量の季節変動が大きく、灌漑設備の整備が難しい。稲作地帯だが、安定した暮らしには向かない。(実際、ガンジス川流域は貧困層が集中する地域のひとつになっている) |

| ガンジス川下流域(バングラデシュ) | サイクロンや洪水といった自然災害が頻発する、極めて過酷な土地。(ここに南アジアにおける「少数派」のイスラム教徒が集まったのは偶然ではないだろう) |

| デカン高原(南インド) | レグール土という土壌が分布するが、この土は腐植(落ち葉などの有機物)をあまり含まないため、腐植を好む小麦のような作物にはそれほど向かない。台地状の地形のため灌漑も難しく、稲作にも限界がある。(だからこそデカン高原では綿花栽培が行われている) |

こうして見ていくと、人々が安全に安定して暮らせる地域は限られている。大多数の人々は過酷な環境の中で生き延びなければならない。

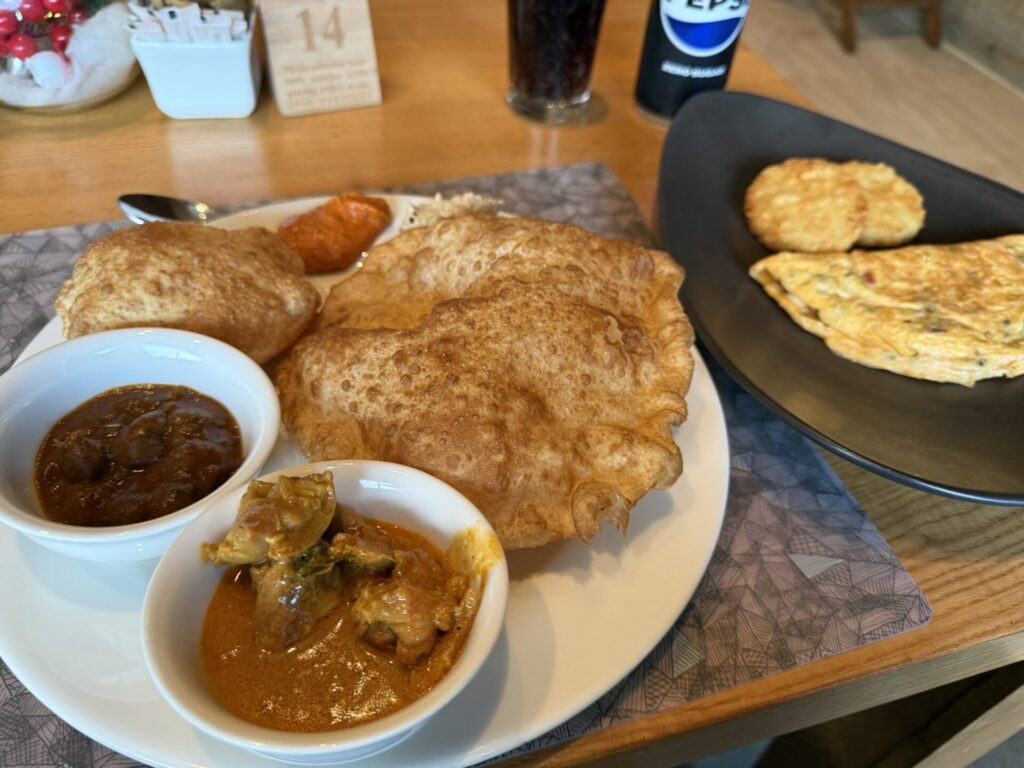

しかも、南アジアの夏は高温多湿。食べ物は腐りやすい。(だからこそスパイスを使って食材を煮込むカレー文化が発達したのだろう)

つまり南アジア(特にインド)は、限られた資源をめぐる生存競争が日常的に起きる構造を抱えていたと考えられる。

食料、水、安全な住まい。すべてが希少で、他人に気を配っている余裕はない。「まず自分と家族が生き延びること」が、何よりも優先される。

生存競争を反映する宗教

必死の生存競争は、宗教にも反映されたと考えられる。

| バラモン教→ヒンドゥー教 | アーリア人が北西から侵入して先住民を追いやった際、支配の正当化や社会の秩序維持のためにカースト制度が発展? |

| 仏教 | 格差や生存競争の厳しさへの疑問から、「他人を羨ましがらず、自分の心を整える」考えを説いた? |

| イスラム教 | 「神の前での平等」という理念が、差別や格差に苦しむ人々に響いた? |

関連:なぜ仏教は世界宗教になり、ヒンドゥー教はならなかったのか?

関連:イスラーム教をわかりやすく:なぜ戒律(ルール)が厳しいのか?

現代のインド

大規模な稲作が可能な地理的条件をもつため、南アジアは大量の人口を抱える地域になった。

特にインドは人口が多く、若者が多いため、市場・生産拠点の面で魅力的であり、世界的に注目されている。実際、近年は経済成長が著しい。

しかし、世界的に影響力があるインドの産業は、身分制度や人件費の安さ、貧困といった、ある種の不平等な構造を背景に発展してきた側面がある。

また、人口急増や経済格差の拡大を背景に都市部の人口増加が進み、過密問題がますます深刻化している。

必死の生存競争ゆえの格差を今後、いかに是正していくかが重要な課題となっている。