中国の農業をわかりやすく:共産党にとって絶対に失敗できないテーマ

中国にとって、「国民を飢えさせないこと」=農業政策の安定は、昔から非常に重要なテーマだった。

なぜなら、中国の歴史には「農業がうまくいかず、人々が飢え、その不満が反乱へとつながり、ついには王朝が滅びる」という出来事が、何度も繰り返されてきたからである。

農業の失敗

過去、何度も王朝が崩壊した

中国の歴史では、農民が飢え、苦しみ、反乱を起こすと、国の支配体制そのものが崩壊するという事態が、何度も繰り返されてきた。

| 黄巾の乱(184年) | 宗教指導者・張角が率いた農民の反乱。後漢王朝の崩壊につながり、三国時代のきっかけに。 |

| 黄巣の乱(875〜884年) | 飢饉と重税に苦しむ農民が蜂起。首都・長安を占拠し、唐の衰退を決定づけた。 |

| 李自成の乱(1631〜1644年) | 干ばつや飢饉、重税に耐えかねた農民が蜂起。李自成が北京を制圧し、明王朝が滅亡。 |

| 太平天国の乱(1851〜1864年) | アヘン戦争後の混乱と貧困の中で起きた大規模な農民反乱。キリスト教的宗教思想と反清思想を掲げ、長期にわたり広大な地域を支配した。 |

中国共産党も失敗した

こうした「農業の失敗 → 飢饉 → 反乱 → 王朝崩壊」という歴史を、中国政府(共産党)は強く意識している。

建国後、中国共産党は農業の抜本的な改革に着手する。

土地改革と集団化

まず、1950年に「土地改革法」を実施。封建的な地主制度を廃止し、地主の土地を没収して、貧農や小作農に分配した。

↓

ところが、それも束の間、1953年ごろから農地の「集団化」政策がスタートする。つまり、小さな土地をそれぞれの農民に任せるのではなく、みんなで土地を共同管理・共同作業する方向に進んだのである。

その最終形態が、大躍進政策のもとでの「人民公社」という仕組みだった。

大躍進政策

- 人民公社:農業だけでなく工業・商業・教育・軍事・文化・行政を一体化した中国の地域組織。1958年から毛沢東の主導で始まった大躍進運動の柱の一つとして導入された。

- 農民は人民公社に所属し、土地を個人ではなく集団で所有。

- 生活のあらゆる面を、国家ではなく人民公社に頼る体制になった。

※公社はコミューンの中国での訳語

しかしこの「大躍進政策」は、結果として中国史上最悪レベルの失敗となった。

生産高の水増し報告や無理な鉄鋼生産が行われた。また、集団作業では個人の技術や努力に関係なく収入が平均化されるため、生産性の低下や労働意欲の低下が見られた。

結果、農業が崩壊。1958〜1961年のわずか数年間で2000万人以上が餓死したとされる深刻な飢饉が発生した。

大規模な農民反乱は起きなかったものの、共産党内で毛沢東の立場が弱まるきっかけとなった。

中国共産党にとって「食料の安定確保」は最重要課題

歴史を通じて、「飢え」は政権崩壊の引き金になってきた。

だからこそ、現代の中国を支配する中国共産党にとって、食料の安定確保は「体制の維持」に直結する最重要課題である。

「どんなことがあっても国民を飢えさせてはならない」という強い危機感のもと、さまざまな政策が行われてきた。

生産責任制

中国の農業政策において、1980年代に導入された「生産責任制」は歴史的な大転換となった。

それまでの集団農業(人民公社)は、土地も労働もすべて「みんなのもの」とされ、個々の農民は努力しても報われにくい仕組みだった。その結果、農業の効率は低く、生産も伸び悩んでいた。

そこで「生産責任制」という新しい方式が導入された。

- 土地の所有は国家または村のままにする

- でも、耕作や経営は個々の農家に任せる

- 政府に一定量の農産物を納めたあとは、余剰分を自由に売ってよい

この仕組みは、事実上の私的経営を認める形になり、農民のやる気と創意工夫を引き出すことに成功。結果として、1980年代以降、中国の農業生産は大きく向上する。

さらに2000年代に入ると、一部の作物で供給過剰が見られるようになり、国家への供出義務(政府への販売ノルマ)も段階的に廃止されることとなった。

戸籍制度

もう一つの特徴的な制度が戸籍制度(戸口制度)である。

中国人に自由な移動を認めると、いろんな意味で恵まれている都市に人が集まりすぎてしまい、農村が過疎化してしまう。それを防ぐため、1958年に「戸籍(戸口)制度」が導入された。

これにより、すべての国民は出生時に「都市戸籍」か「農村戸籍」に登録されることになった。

- 都市への人口流入を制限

- 都市戸籍者には手厚い社会保障(年金・医療など)を与える

- 農村人口を維持し、農業・地方経済を守る

つまり、戸籍制度は「農村の人々を都市に移動させない仕組み」である。

経営規模の拡大

中国の農業には、もう一つ大きな課題があった。それは、農家一戸あたりの農地面積がとても小さいということ。

これでは、大型機械の導入や効率的な農業経営が難しく、どうしても人力頼み・化学肥料頼みの農業になってしまう。

この問題に対して、中国政府は農地の貸し借り(流転)を促す政策を行なった。

- 農家同士で土地を貸し借りしやすくする制度を整備

- 農業にやる気と能力のある経営者が、周辺の土地をまとめて借りられるようにする

- 規模の大きな農地を運営できるようにし、効率的な農業経営を可能に

こうした制度の後押しにより、中国の農村でも徐々にトラクターやコンバインといった大型農機が活躍できる環境が整い、生産効率が高まっている。

食料の自給

国内で必要な食料を安定して生産できる体制を維持し続けることが、中国共産党の大きな柱になっている。食料の安定を「外国に頼る」のは危険だと考えられているからである。

地域別に見る中国の農業

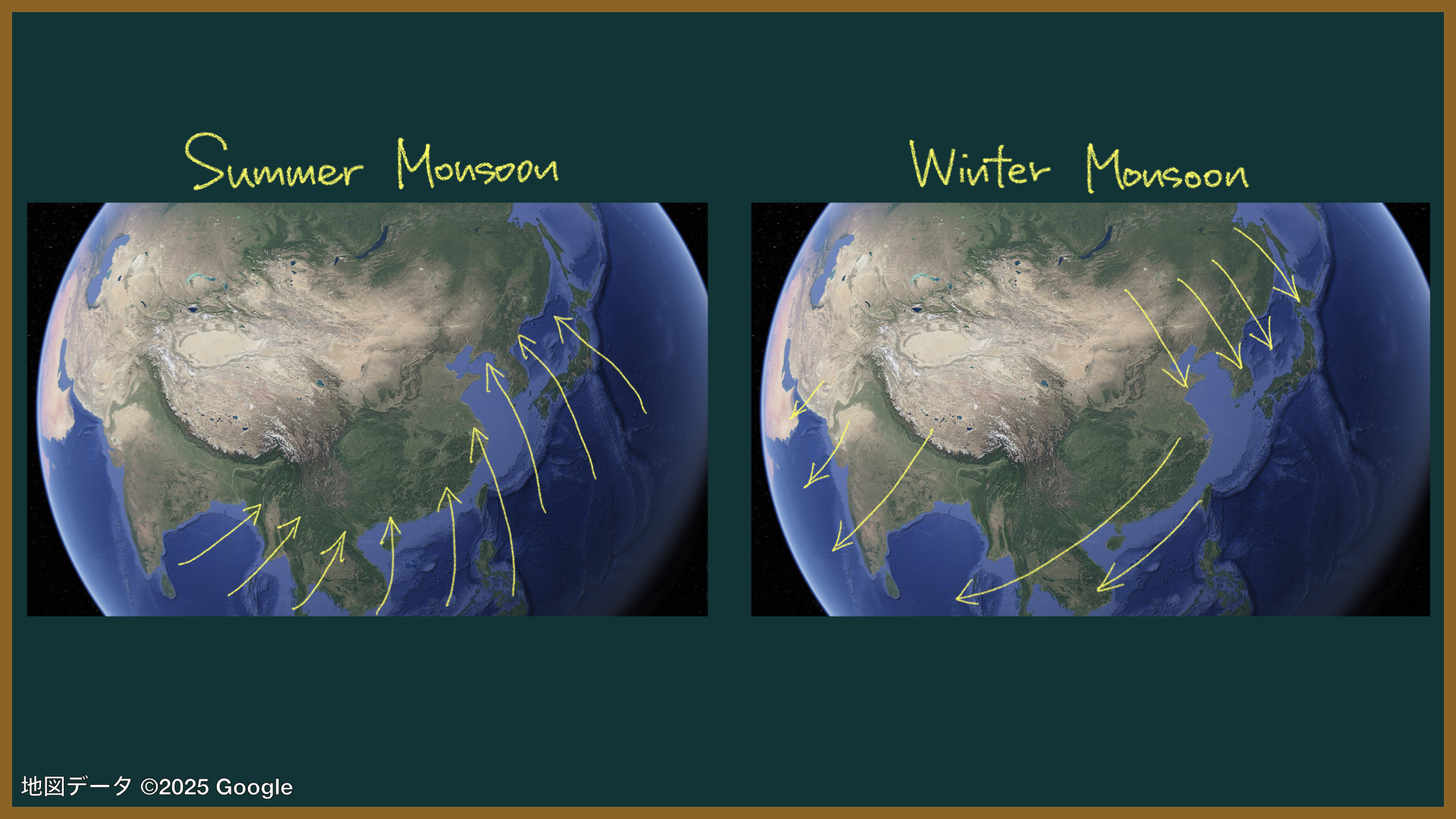

中国はとても広い国なので、地域によって育てられる作物や農業のやり方が大きく異なる。

【東北】黒竜江・吉林・遼寧など

気候は冷涼で、広大な平野が広がる。大規模機械化が進んでいる。

主な作物:春小麦、大豆、トウモロコシ

※トウモロコシの蒸しパン(窝窝头/ウォウォトウ)が名物

【華北】北京・天津・河北・山西など

黄土高原などで、畑作を中心とする農業が発達。

主な作物:冬小麦、トウモロコシ

【華中】河南・湖北・湖南など

長江流域の豊かな水と肥沃な土壌を活かした稲作が盛ん。

主な作物:稲、茶

【華南】広東・広西・福建・海南など

年間を通じて温暖・多雨なため、同じ田んぼで年に2回米を作る「二期作」が行われている。

主な作物:稲

【西部内陸】新疆・チベット・青海・甘粛など

乾燥地が多く、水のある場所ではオアシス農業(地下水や灌漑を使った農業)が行われている。また、羊・ヤクなどの遊牧も行われている。

主な作物:畜産物、綿花、春小麦