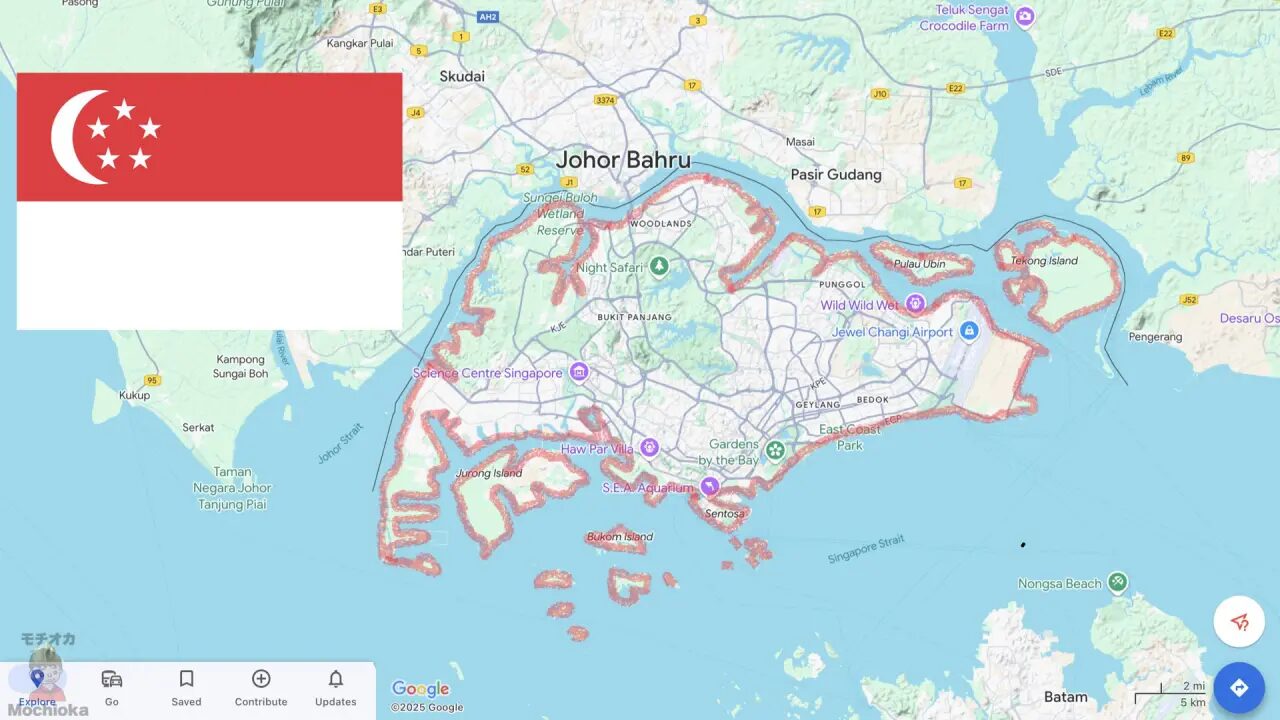

中国の歴史をわかりやすく:現代中国の歴史上の立ち位置とは?

「中国は巨大な統一国家」、そう思うかもしれない。

でも実際は、中国の歴史は「統一」と「分裂」を繰り返している。

この記事では、中国の歴史をざっくりわかりやすく説明する。現代の中国が、歴史の大きな流れの中でどのように位置づけられるのか?がわかるはず!

中国の歴史をざっくり

中国の統一国家は、歴史上、長続きはしない。常に「統一」と「分裂」を繰り返している。これが中国の歴史である。

| フェーズ | 時代・王朝 | 期間(おおよそ) |

|---|---|---|

| 統一へ | 殷 → 周 → 春秋 → 戦国 | 前1600頃〜前221年 |

| 【統一】 | 秦・漢 | 前221年〜220年 |

| 〜分裂〜 | 三国〜晋〜南北朝 | 220年〜589年 |

| 【統一】 | 隋・唐 | 589年〜907年 |

| 〜分裂〜 | 五代十国 → 宋・金 | 907年〜1271年 |

| 【統一】 | 元 | 1271年〜1368年 |

| 【統一】 | 明 | 1368年〜1644年 |

| 【統一】 | 清 | 1644年〜1912年 |

| 〜分裂〜 | 軍閥割拠 | 1912年〜1927年 |

| 〜分裂〜 | 国共内戦 | 1927年〜1949年 |

| 【統一】 | 中華人民共和国 | 1949年〜現在 |

統一が難しいのは、中国という土地が、広すぎて、人が多すぎて、民族も文化もバラバラになりやすい場所だからである。

現代の中国は、中国共産党の指導のもと、広い地域・様々な民族が一つにまとめ上げられている。が、この状況は、中国の長い歴史からすると例外的と言っていいだろう。

以下、中国の歴史の大きな流れを見ていく。

どのような理由で中国が「分裂」に陥ったか?に注目すると、現代の中国共産党が何を恐れ、何に神経を尖らせているか、がわかる。

初の統一へ(殷・周・春秋・戦国)

紀元前1600年ごろ、黄河中流域で「殷」という国が誕生する。

- 殷は、氏族を単位とする共同体(邑:ゆう)を、王が宗教的権威(占い・祖先崇拝)によって支配した

-

- 「邑(ゆう)」は、氏族単位で形成された集住地(都市・村落)で、政治・宗教・経済の基本単位。

- 殷王は「天命を受けた支配者」として、亀甲や獣骨を使った「占い(甲骨文字)」によって神意を確認し、政治を行った。

- 氏族社会は血縁に基づく結束が強く、殷王はその頂点に立ち、宗教的支配を通じて邑を束ねた。

- 統治の正統性は、「祖先神とのつながり」によって担保されていた。

その後、殷の西方の渭水流域で「周」が誕生し、殷を滅ぼした。

- 周は、王が一族や功臣に土地(と人民)を与え、代わりに忠誠や軍事的支援を受ける「封建制度」で広大な領土を支配した

-

- 「封建制度(封建制)」は、血縁・忠誠関係に基づく地方支配の仕組み。

- 王(周王)は、王族や功績のある家臣に「封土(ほうど)」=土地と人民を与え、その地域の支配を任せた。

- 封じられた有力者は「諸侯(しょこう)」と呼ばれ、代わりに戦時には兵を出す義務や、貢ぎ物を納める義務があった。

- こうして周王朝は、多くの「諸侯国」によって支えられる、ゆるやかな連合体のような国家体制をつくった。

しかし、やがて王の権威は弱まり、地方の諸侯が力を持つようになる。中国は「春秋」「戦国」と呼ばれる分裂と戦乱の時代に突入した。

※この時代に、孔子・孟子・老子などが活躍し、儒家や道家などの思想が生まれた。

統一!(秦・漢)

混乱の中で、実力を持つ国々が他を圧倒し始め、長い争いを勝ち抜いて中国を初めて統一したのが「秦」だった。

秦(紀元前221年〜)は、初めて「中国全体をひとつにまとめた国」。法による厳しい統治(法家思想)と中央集権を推し進め、度量衡・文字・道路などを統一した。

- 秦は中央集権的・統一的な統治体制を築いた

-

① 郡県制(ぐんけんせい)を導入

- 諸侯に土地を分け与える「封建制度」をやめ、全国を皇帝の直轄地として再編成。

- 各地に「郡」や「県」を設置し、中央から役人(官僚)を派遣して統治。

- これにより、中央(皇帝)の権力が全国に直接及ぶ体制を実現。

② 法家思想による統治

- 「法家(ほうか)」と呼ばれる厳格な法律と罰則による統治思想を採用。

- 著名な法家:商鞅(しょうおう)、李斯(りし)

- 人は信頼せず、法律と罰で管理すべきという発想で、違反者には厳罰を科した。

③ 標準化(統一政策)の徹底

- 文字、貨幣、度量衡、車の車軸の幅などを全国で統一。

- → 経済や行政の効率化を実現。

④ 思想・言論の統制(焚書坑儒)

- 法家以外の思想(儒家など)を危険視し、弾圧。

- 書物を焼き、反抗的な学者を処刑する「焚書坑儒(ふんしょこうじゅ)」を実行。

- → 言論統制によって、反対意見を排除しようとした。

⑤ 大規模な土木事業

- 万里の長城の建設(一部は以前の城壁をつなぎ直したもの)

- 始皇帝陵(兵馬俑など)

- 運河や道路の整備

- → 経済・軍事を強化するためのインフラ整備

でもあまりにも急進的で民衆への負担が過酷だったため、秦王「始皇帝」が死去すると、東方の各地で農民反乱が起き、秦は滅亡した。

その後の混乱の中で、農民出身の劉邦が「漢」を建国し、再び統一。「前漢」は儒教を国の基本に据え、比較的安定した支配を行った。

途中、いったん「新」という王朝に取って代わられるが、すぐに後漢が再興される。前漢・後漢を通じて約400年、長く続いた安定の時代となった。

- 漢は秦の厳しすぎる統治を反省しつつ、中央集権体制を維持・発展させた

-

① 封建制と郡県制のミックス(郡国制)

- 劉邦(高祖)は、自分に協力した功臣や一族に土地を与えて王として支配させる(封建制)一方で、

- 重要な地域には中央から役人を派遣する(郡県制)方式も併用。

- この2つを合わせた仕組みを「郡国制(ぐんこくせい)」と呼ぶ。

② 儒教を国家の基本理念に(武帝の時代)

- 秦の「法家」一辺倒を反省し、前漢の7代目・武帝(ぶてい)の時代に儒教を国の支配の中心思想として採用。

- 著名な儒学者・董仲舒(とうちゅうじょ)が献言。

③ 中央集権の強化(特に武帝の時代)

- 地方の推薦で役人を選ぶ登用制度(郷挙里選)をとり、

- 諸王国には中央から官吏を派遣。監察官を送って全国を監視。

- 貨幣や塩・鉄などを国家が専売し、財政を強化。

- → 中央政府の力がどんどん強くなる。

④ シルクロードの開通と対外進出

- 張騫(ちょうけん)を西域に派遣し、西方(中央アジア)との交流(シルクロード)が始まる。

- 匈奴(きょうど)討伐など、対外的にも積極的な姿勢。

分裂(三国時代〜南朝・北朝)

後漢末期、政治の腐敗や権力争いにより、朝廷は機能不全に。民衆の不満は爆発し、黄巾の乱などの農民反乱が起こった。その後、軍事政権が各地に割拠する。

その混乱の中で地方の軍閥が台頭し、やがて「魏・呉・蜀」の三国が並び立つ。

- 魏:華北

- 呉:長江中下流域

- 蜀:四川

のちに晋が三国を滅ぼして統一するが、すぐに異民族の侵入と内乱で再び分裂。

その後、中国は南北に分かれて「南朝・北朝」と呼ばれる時代に突入した。

- 北朝:北魏〜北周

- 南朝:宋→斉→梁→陳

統一!(隋・唐)

589年、北朝の将軍・楊堅が「隋」を建て、南朝を滅ぼして中国を再び統一した。

- 隋は「中央集権」と「実力主義(科挙)」を柱に統治し、近代中国の官僚制の土台をつくった

-

- 州県制:全国を州・県に分けて中央から役人を派遣→ 地方を中央が直接支配する仕組みを徹底

- 租庸調制:成年男性に土地を均等に配分し、小家族を単位に税をとった

- 科挙の導入:実力で官僚を登用する制度(科挙)をはじめて導入→ 家柄に関係なく、試験で官僚になれるようにした

- 大運河の建設:黄河と長江を結ぶ大運河を建設→ 南北の経済交流・物資輸送がスムーズに

しかし土木事業(運河建設など)や遠征(高句麗戦)が過酷すぎて、農民の反乱が多発。隋は618年に滅亡した。

その隋の制度を引き継ぎ、さらに発展させたのが「唐」。

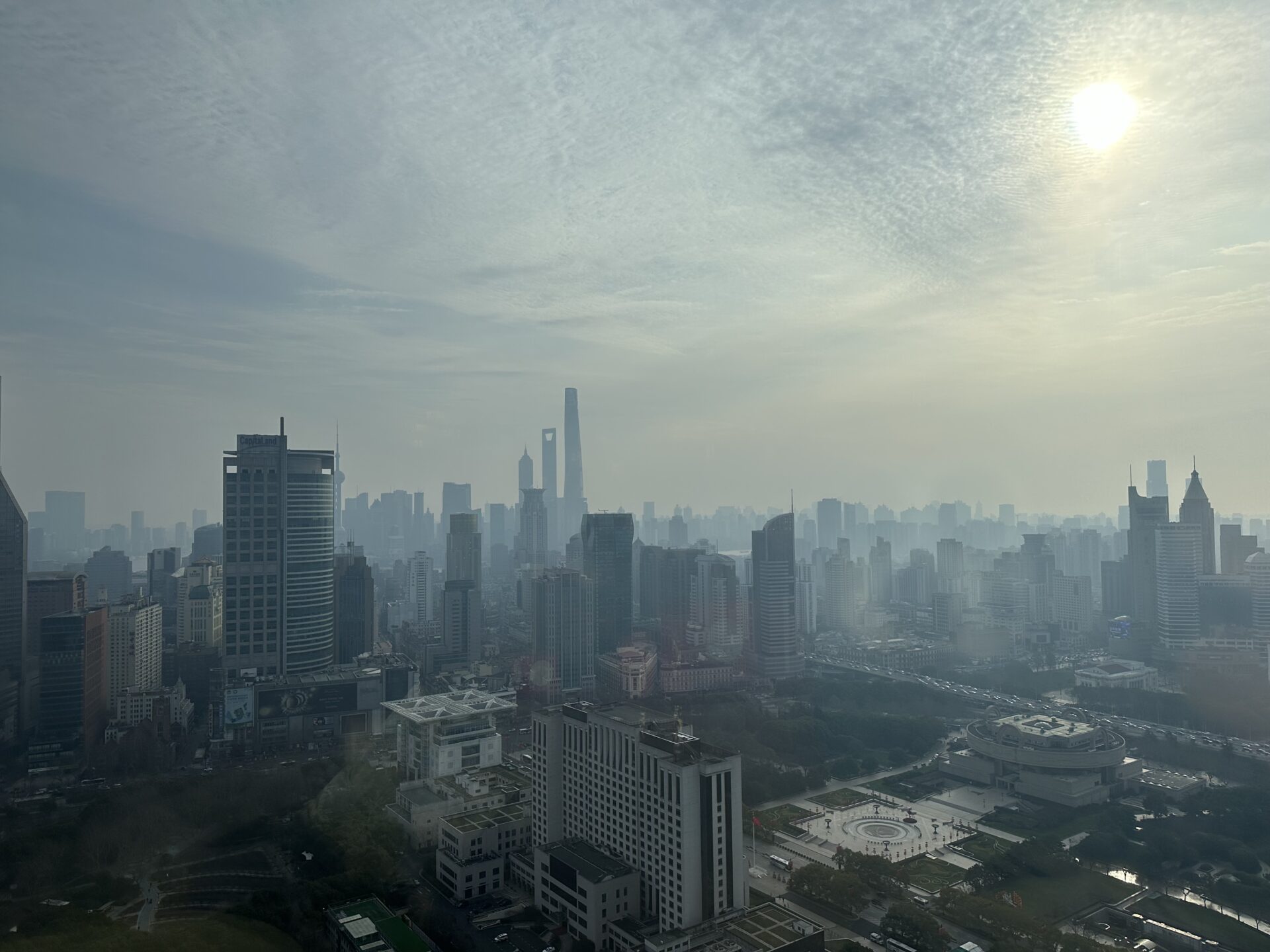

唐は文化・経済・軍事のすべてにおいて強力な王朝で、唐の文化は近隣諸国にも広がった(吐蕃、南詔、新羅、渤海、日本)。都である長安は、当時の世界有数の大都市として栄えた。

- 唐は隋の制度を受け継ぎつつ、より安定した中央集権体制を築いた

-

- 三省六部制:国家を効率よく運営するために、「政策の決定・審査・執行」の役割を分担した(中書省が原案を作り、門下省が内容をチェック、尚書省が実行)

- 科挙の整備:科挙制度を本格的に整備・拡充→ 貴族だけでなく庶民にも登用のチャンスが広がる(文治主義)

- 州県制:全国を州・県に分けて中央から役人を派遣→ 地方を中央が直接支配する仕組みを徹底

- 均田制:国が土地を農民に分配して耕作させる制度(成年男子に口分田)

- 租庸調制:成年男性に土地を均等に配分し、小家族を単位に税をとった

- 府兵制:普段は農業をして、戦時に徴兵される

- 募兵制:やがて農民からの徴兵をやめ、傭兵を用いることに(→辺境においた節度使に軍団を指揮させる)

分裂(五代十国、宋・金)

唐は中央の力が弱まり、地方の軍閥が勝手に動き始めたことで、やがて滅亡へと向かった。

8世紀中ごろ、安禄山(あんろくざん)と史思明(ししめい)という節度使が反乱(安史の乱)を起こす。これを鎮圧するのに長い時間がかかり、その結果、地方の節度使たちが各地で半独立的な権力を持ち始めた。中央政府の力は弱まり、全国を統治する力を失っていった。

その後も唐の政権は持ちこたえたが、財政難や干ばつなどの天災によって農民の暮らしが苦しくなり、各地で反乱が発生。9世紀末には、塩の密売人だった黄巣が大規模な農民反乱を起こし、全国に広がった。

これを鎮圧できなかった唐の皇帝は、最終的に有力な節度使であった朱全忠により都を追われ、907年に唐は滅亡した。

その後、各地に短命の王朝が次々現れる「五代十国時代」が続く。

やがて「宋」が再び統一に成功するが、軍事力が弱く、北方の異民族国家「遼」「金」に脅かされる。ついには北半分を「金」に奪われ、「南宋」として南に逃れる形になった。

非漢民族による統一(元)

13世紀、ユーラシア大陸を席巻したモンゴル帝国のフビライが中国を征服し、「元」を建国。

しかし異民族による支配には反発も多く、各地で反乱が絶えなかった。経済も次第に悪化し、漢民族の不満は高まっていく。

再び漢民族が統一!(明)

元の支配が揺らぐ中、農民反乱のリーダーである朱元璋が頭角を現し、元の勢力を追い出して「明」を建国。

明は漢民族による王朝として、中央集権体制を強化しつつ、官僚制や科挙制度を整えた。

当初は安定していたが、次第に宦官の専横や政治腐敗が進行し、末期には財政難と社会不安が深刻化。最終的に李自成の反乱軍が明を滅ぼし、その混乱の中で北方から新たな異民族が進出してくる。

非漢民族による統一(清)

明の混乱に乗じて、満州族が中国を支配し「清」を建国。

清は非漢民族ながら、中国的な制度を取り入れながら約270年にわたり統治を続けた。康熙・雍正・乾隆の三代で最盛期を迎え、領土も最大に。

しかし19世紀に入ると、欧米列強との衝突や内乱(太平天国の乱など)が続き、国力は次第に低下していく。

清の滅亡と軍閥割拠

1912年、辛亥革命によって清が倒れ、「中華民国」が成立。

しかし、新たな政府は弱体で、各地の軍閥が事実上の独立支配を始める。中国は再び分裂状態に陥った。

国共内戦(1927年〜49年)

軍閥をある程度まとめた国民党と、農村を基盤とする共産党が対立し、内戦が始まる。

一時は日本の侵略に対抗するため共闘したが、戦後は再び全面対決に。最終的に、国民党は内外の矛盾に耐えきれず、敗北する。

統一!(中華人民共和国)

1949年、毛沢東率いる共産党が勝利し、「中華人民共和国」を建国。国民党は台湾に逃れて、そこに「中華民国」を維持する。

中国本土は再び「統一国家」となった。

まとめ

ここまで見てきたように、中国はずっと統一されていたわけでない。統一 → 分裂 → 再統一の歴史を何度もくり返してきた。

だからこそ、現在の中国共産党は「とにかく国をまとめる」ことに必死なのである。

- 情報統制

- 言語(マンダリン)教育の徹底

- 少数民族への同化政策

などは、「過去の失敗(分裂)を繰り返さないため」の彼らなりの必然と解釈するのが妥当だろう。

16章「中国はいかにして中国になったのか」が面白い。

参考文献

木村靖二他(2023). 『世界史探究 詳説世界史』. 山川出版社.

帝国書院編集部(2025). 『最新世界史図説タペストリー 二十三訂版』. 帝国書院.

帝国書院編集部(2021). 『新詳 資料地理の研究』. 帝国書院.