世界の農業をわかりやすく【地理】

人間が生きていくには、食べることが必要不可欠。

では、何を食べれば健康に生きていけるのか?

人間は何を食べて生きている?

世界で消費されている農作物の種類って意外に少ない。世界はあんなに広いのに。不思議だ(→『銃・病原菌・鉄 上巻』)

最も多く必要なのがエネルギー源としての穀物

理想的なのは、次のようなバランスの取れた食事。

- 穀物(炭水化物):体を動かすエネルギー源

- 肉や豆(タンパク質):筋肉や内臓など、体をつくる材料

- 野菜や果物(ビタミン・ミネラル):体の調子を整える

中でも、最も多く必要なのが「エネルギー源」としての穀物。

三大穀物とは?

世界中の人々が主食として食べているのが、次の3つの穀物。

- 米:アジアを中心に

- 小麦:ヨーロッパ〜中東、北アフリカなど

- トウモロコシ:アメリカ大陸など

これらは「三大穀物」と呼ばれ、世界の農業の中心を担っている。

三大穀物はあらゆる面で便利!

| 特徴 | 理由 |

|---|---|

| カロリー効率が高い | 少ない面積でも多くの人を養える |

| 保存しやすい | 乾燥すれば長く保管でき、流通にも便利 |

| 加工しやすい | 米は炊く、小麦はパンや麺に、トウモロコシは粉や焼き物に |

| 機械化しやすい | 広い土地で一気に作れるため、大量生産に向いている |

| 用途が広い | 食用だけでなく、家畜のエサやバイオ燃料にも使える(特にトウモロコシ) |

三大穀物がなければ、今の人類の暮らしは成り立たないといっても過言ではない。

- 世界の主食の約90%が三大穀物に由来

- 世界の耕地の約半分が三大穀物の栽培に使われている

- 世界の80億人の多くが、これらの穀物でエネルギーを得ている

人類は生きるために農業をする

そこで人類は、生きていくのに不可欠な穀物を手に入れるため、農業に力を入れてきた。

※もちろん穀物だけ栽培していたわけではなく、タンパク源となる肉や豆、ビタミンやミネラル源となる野菜や果物も獲得しようと努力してきた。

関連:なぜ狩猟採集社会より農耕社会の方が、人口が多くなるのか?

農業の重要ポイント

いいものを楽にたくさん作りたい

なるべく小さなインプットで、多くのアウトプットを得たい。

- インプット:労働力、土地、資本(化学肥料、農薬など)

- アウトプット:作物

- アウトプット÷インプット=生産性

| 土地生産性 | 単位面積あたりの土地によって得られる生産量の大きさ |

|---|---|

| 労働生産性 | 単位時間あたりの労働力によって得られる生産量の大きさ |

- 生産性を高めるための工夫

-

二毛作 1年の間に2種類の農作物を同じ耕地で栽培する。 二期作 1年の間に同じ農作物を同じ耕地で2回栽培する。 連作 同じ農作物を同じ耕地で毎年栽培する(→年々収穫量は減少するが、水稲の場合は減少しにくい)。 輪作 異なる農作物を同じ耕地で年ごとに循環的に作付けする(→地力の消耗を防ぐ)。 一定面積の農地に対する労働力や資本の投下度(=インプットの多さ)のことを集約度という。

- 集約度が高い→集約的農業

- 集約度が低い→粗放的農業

基本は「自分が食べる」ために作る

自給的農業:主に自分たちで食べるために生産する農業

農地はだんだん小さくなりがち

長い歴史の中で人が開拓・相続してきた土地は、農地の形が不規則で細かくなりがち。

※いわゆる新大陸(北アメリカ、南アメリカ、オーストラリア)は、植民者が乗り込んで行って広大な土地を獲得したため、大規模農業が行われている(企業的農業)。

「誰かに売る」ために作るようにもなった

生産量が増えると、余剰ができて売ったりできるようになる(→農家の影響力拡大:ここに貨幣経済の浸透が加わると尚更)

商業的農業・企業的農業:主に誰かに販売するために生産する農業(※企業的農業は商業的農業より大規模)

水と土が大事

植物が生き、成長するためには

- 呼吸のための酸素(←根から吸収)

- 水分(←根から吸収)

- 栄養(←根から吸収)

が必要。

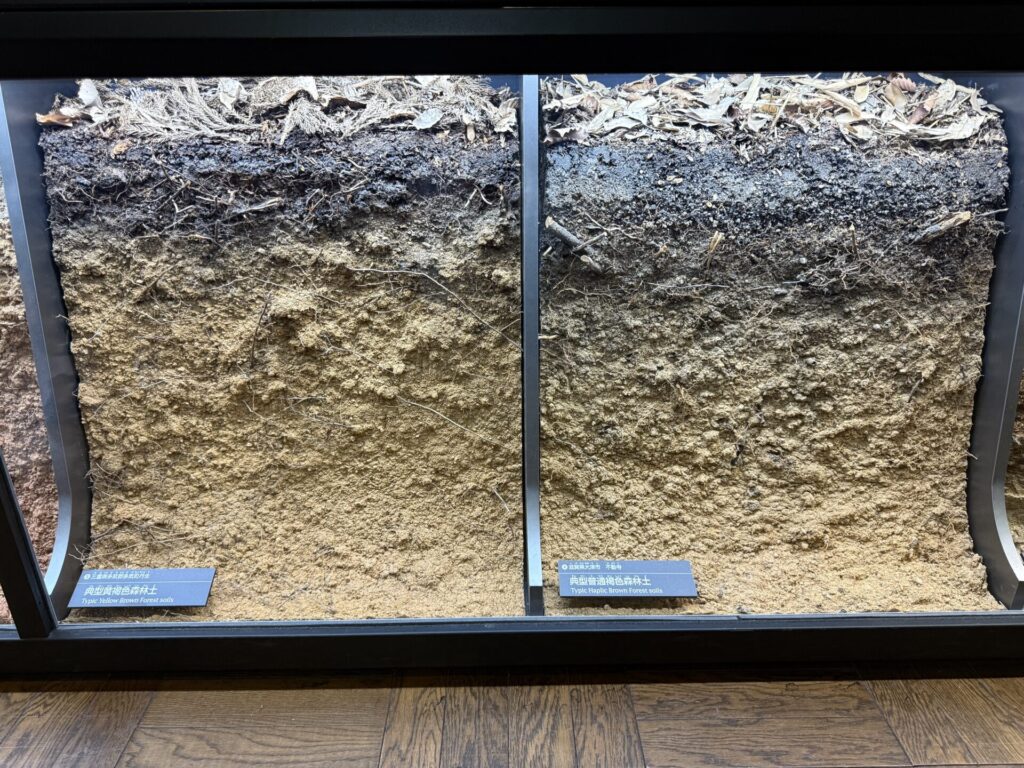

酸素・水分・栄養を十分に吸収できるような土壌が「植物の成長にとって理想的な条件がそろった土壌」=肥沃な土壌ということ。

土の栄養分を切らさないように

植物に必要な栄養素は全部で17種類あると言われている。

- 栄養素がもともと豊富に含まれていたり(←土壌の性質)

- 栄養素を保持しやすかったり(←微生物の活動で生まれる腐植物質)

- 栄養素が供給され続けたり(←枯れ葉の量や微生物の活動)

することが、肥沃な土壌の条件の一つ。

特に窒素(N)・リン酸(P)・カリウム(K)は植物がたくさん必要としているのにもかかわらず土の中では不足しやすいため、「肥料の三大要素」とも言われる。

土の栄養分を切らさないように、人類はさまざまな工夫をしてきた(→混合農業、焼畑、化学肥料など)

三大穀物はどこでも作れるわけではない…!

なぜか?

場所によって以下の条件が異なるから。

| 自然条件 | 気候、地形、土壌、灌漑のしやすさ |

|---|---|

| 社会条件 | 競争優位性(市場の大きさ、市場までの距離、生産性など)、文化(伝統や生活様式)、農業技術、機械や肥料の普及具合、国家政策 |

よって、場所によって農業の種類が変わる。

| 三大穀物を作りやすい場所 | →三大穀物の生産に力を入れるのが基本 |

| 三大穀物を作りにくい場所 | →三大穀物以外の植物や、家畜の飼育に力を入れる |

※植物が育ちにくい土地でも、家畜なら育てられる

三大穀物を作りやすい地域の農業

米を作りやすい【→稲作】

| 条件 | 理由 |

|---|---|

| 高温多湿 | 成長期に十分な気温と降水量が必要(特に20℃以上) |

| 水が豊富 | 水田で育てるため、水を引きやすい地形・水資源が必要 |

| 平坦な土地(または段々畑) | 水田を作りやすいようななだらかな地形 |

(例)

- 東南アジアのデルタ地帯

- 東アジア

- なぜ稲作は連作できる?

-

① 水田が土壌を守ってくれる(雑草・病害虫を抑える)

- 水田では田んぼに水を張ることで、空気が少ない(嫌気性)環境になる。

- この環境では、雑草や病害虫、連作障害の原因菌が繁殖しにくい。

② イネは連作障害を起こしにくい植物

- 一部の作物(ナス・トマトなど)は、同じ根から出る成分(アレロパシー)で土壌が悪化したり、病害虫が蓄積したりする。

- でもイネは、そういった連作障害を起こしにくい。

③ 水の力で肥料がよく循環する

- 水田は、肥料や土の栄養分が水と一緒に均等に広がりやすく、偏りが少ない。

- また、収穫後の稲わらを土にすき込むことで、有機物が再利用され、土壌の栄養バランスが保たれやすい。

- つまり、土がやせにくく、毎年安定して育てられる。

④ 田んぼは定期的に「乾かす」時期がある

- 稲作でも「代かき」や「田植え」の前後に、田んぼを乾かす(乾田化)時期がある。

- このとき、病害虫のリセットや酸素供給が行われ、土壌環境が改善される。

小麦を作りやすい【→畑作】

| 条件 | 理由 |

|---|---|

| 温暖でやや乾燥した気候 | 雨が少なめの地域でも育つ(湿度に弱い) |

| 広く平らな土地 | 大規模に栽培でき、機械化に向く |

| 肥沃な土壌(特に黒土) | 成長に必要な養分が豊富な土地が望ましい |

| 排水性の良い土壌 | 小麦は深く根を張り、酸素を多く必要とするため、空気を含んだ「通気性のある土」が向いている |

(例)

- 北アメリカ中央部

- ウクライナ・ロシアの黒土地帯

- アルゼンチンの湿潤パンパ

- 小麦が育ちやすい場所と牧草が育ちやすい場所は違う?

-

比較項目 小麦 牧草 気温 温暖(春〜初夏)で20℃前後が理想 冷涼〜温帯。夏でもあまり暑すぎない方がよい 降水量 少なめでもOK(やや乾燥した気候に強い) ある程度の雨が必要(500〜1,000mm以上) 土壌 肥沃で排水のよい土地(黒土など) やや水分を保つ土壌もOK。土質は幅広く対応可 地形 広く平らな土地 やや傾斜地でもOK。草が刈れればよい - 小麦は「乾燥気味+肥沃な平野」に向く:→ 例:アメリカ中央部(グレートプレーンズ)、ウクライナ、アルゼンチンのパンパ

- 牧草は「冷涼+適度に湿った草地」に向く:→ 例:ヨーロッパ西部(イギリス、フランス)、ニュージーランド、北海道、アルプス山麓

- インドのデカン高原は小麦栽培に適していない?

-

小麦栽培に「まったく適さない」わけではないが、あまり向いていない。

1. 地形:高原で平地が少ない

- デカン高原は標高500〜1,000mほどの岩盤質の台地で、広くて平らな耕地が限られる。

- 小麦は一面に機械化できるような平坦地での栽培に向いているため、台地状のデカンでは不利。

2. 気候:乾季が長く雨が少ない

- デカン高原の気候は熱帯サバナ気候(Aw)に近く、モンスーン期(6〜9月)にしか雨が降らない。

- 小麦は気温が涼しい冬(10〜3月)に育てる「冬作物」なので、雨が降らない冬に栽培するには灌漑が不可欠。

3. 土壌:黒土(レグール土)は水持ちが良すぎる

- デカン高原には、玄武岩由来の黒土(レグール土)が広がっている。

- この土は綿花やヒマワリなどの乾燥に強い作物には適しているが、水はけが悪く、小麦にはやや不向き。

- また、小麦の根は比較的深く、酸素を好むため、重くて粘り気の強い黒土では生育に苦戦しやすい。

- なぜ日本は小麦栽培に向かない?

-

1. 気候:湿度が高く、小麦には不利

特徴 説明 梅雨(6〜7月) 小麦の収穫時期と重なり、穂が湿ってカビが生えやすい(赤カビ病)。品質が落ちる。 高温多湿の夏 小麦は「やや乾燥した気候」を好むが、日本は夏に雨も湿気も多すぎて、生育に不向き。 冬の寒さが中途半端 東北・北海道を除くと、冬の冷え込みが不十分で、休眠がうまく進まない品種もある。 2. 地形と土地利用:平地が少なく、競争力が出にくい

特徴 説明 国土の約7割が山地 広大な平地がほとんどなく、大規模な小麦畑を作れない。 水田利用が優先される 平地は基本的に稲作に優先的に使われる。水田を乾かして小麦を育てるにはコストもかかる。 3. 土壌:栄養はあるが水はけが悪い場所も多い

- 小麦は水はけの良い土壌を好むが、日本の耕地は火山灰由来の重くて粘土質な土壌も多く、水分が残りやすい。

- 湿度と合わせて考えると、小麦にはやや不向きな土壌環境。

トウモロコシを作りやすい【→畑作】

| 条件 | 理由 |

|---|---|

| 高温で日照が多い | 成長に多くのエネルギー(太陽)が必要 |

| 水もある程度必要 | 小麦よりも水を使うが、米ほどではない |

| 広い土地・肥沃な土壌 | 高収量を目指して機械化・大規模化されることが多い |

(例)

- 北アメリカ中央部

三大穀物を作りにくい地域の農業

自然条件によって、穀物栽培が難しい地域・向かない地域もある。

そうした地域では、その土地に合った別の農業の形が発達してきた。

湿潤で冷涼【→酪農】

- 北ヨーロッパやカナダ、北海道など

- 気温が低くて穀物が育ちにくい地域では草が主に育つため、それを食べる乳牛を飼い、牛乳・バター・チーズなどを生産する酪農が発達。

乾燥地【→遊牧】

- 中央アジア、サハラ周辺など

- 雨が少なくて畑作ができず、草しか育たない地域では、羊・ヤギ・ラクダなどの家畜とともに移動しながら生活する遊牧が行われる。

やや乾燥地【→牧畜】

- オーストラリア、アルゼンチンの乾燥平原、アメリカ西部など

- 年降水量がやや少なく、穀物栽培には水が足りないが、草はある程度育つため、牛や羊などを広い土地で放し飼いにする牧畜(放牧)が発展。

多雨・やせた土の熱帯【→焼畑、プランテーション】

- アフリカ中部、アマゾン、東南アジアの一部など

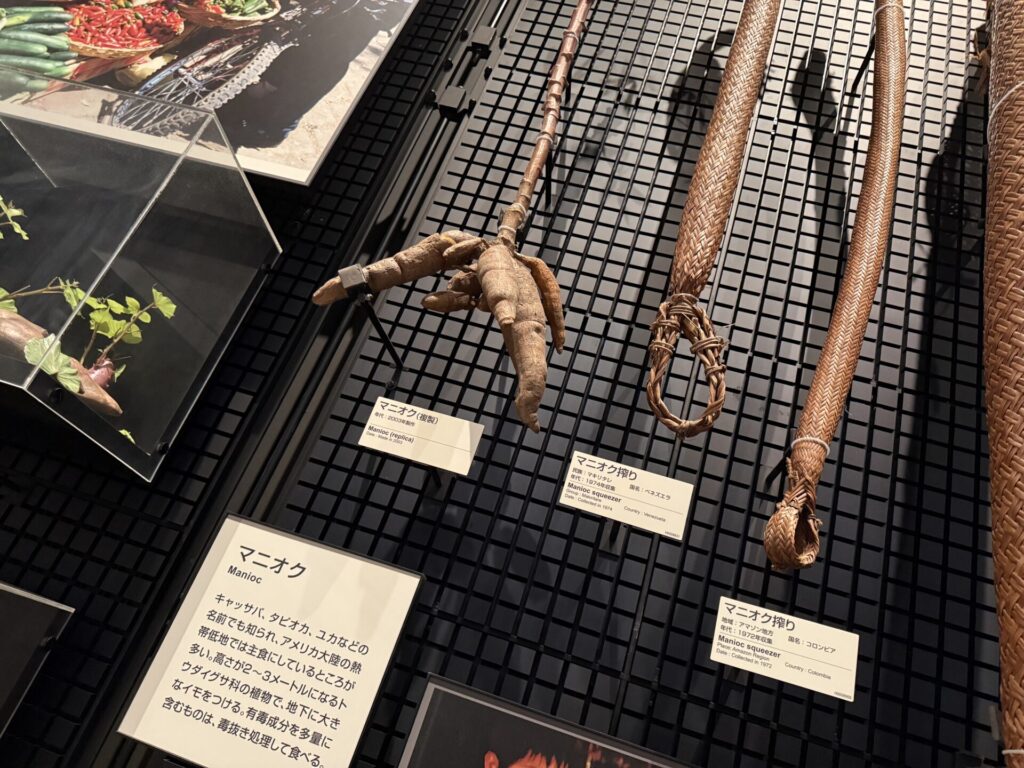

- 雨が多すぎて土の栄養が流されやすく、定着農業には向かない。そこで、森林を焼いてタロイモ・キャッサバ・雑穀などを短期間育てる焼畑農業が行われる。

※熱帯の地域は、温帯では生産できない作物がとれるため、歴史的に「時代の強者」によって利用されてきた(→プランテーション)。

夏に乾燥する地中海性気候【→地中海式農業】

- 南ヨーロッパ・チリ・カリフォルニアなど

- 夏に乾燥するため穀物には不向きだが、乾燥に強いオリーブ・ブドウ・柑橘類などの果樹がよく育つ。

傾斜地・高地【→畑作】

- アジアの山岳地帯、中南米のアンデスなど

- 斜面が多くて機械が入りにくく、耕地が狭い。そこで段々畑を作って水や土の流出を防ぎながら、ジャガイモや豆類などを栽培する。

都市周辺【→園芸農業】

- 園芸農業:野菜・果物・花などを新鮮なうちに出荷

- 近くに大量の消費者(都市住民)がいて、新鮮な野菜・果物・花を短時間で届けられる。

中緯度のヨーロッパなど【→混合農業】

- 気候は穏やかだが、土壌の肥沃度が極めて高いわけではないので、単一作物だと収入やリスクが不安定になる。そこで小麦・トウモロコシなどの畑作と、豚・牛などの家畜飼育を組み合わせた混合農業が発展。

参考文献