【地理】温帯の特徴・温暖な地域の暮らしをわかりやすく

温帯の特徴

一年を通して温暖

熱帯のように年中暑すぎることも、寒帯のように極端に寒くなることもない。

【温帯(C気候)の条件】

- 最暖月の平均気温10℃以上

- 最寒月の平均気温-3℃以上18℃未満

(細かい条件は覚える必要なし!)

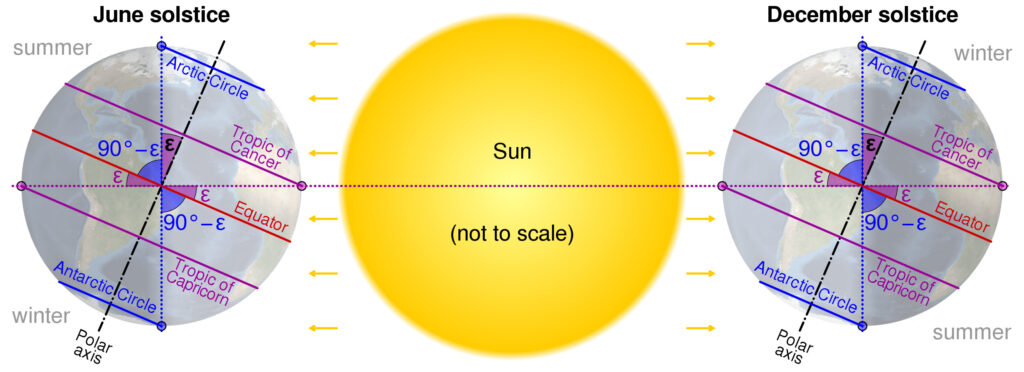

四季の変化がはっきりしている

春・夏・秋・冬の季節変化が明確で、温帯では季節ごとの気温差や景色の変化を楽しむことができる。

- 四季の変化がはっきりする理由

-

地球は回転軸(地軸)が約23度傾いた状態で自転しながら太陽の周りを公転しているため、

- 太陽エネルギーをより多く受ける時期→夏

- 太陽エネルギーをあまり受けない時期→冬

- 両者の中間の時期→春・秋

に分かれる。

Wikipediaより

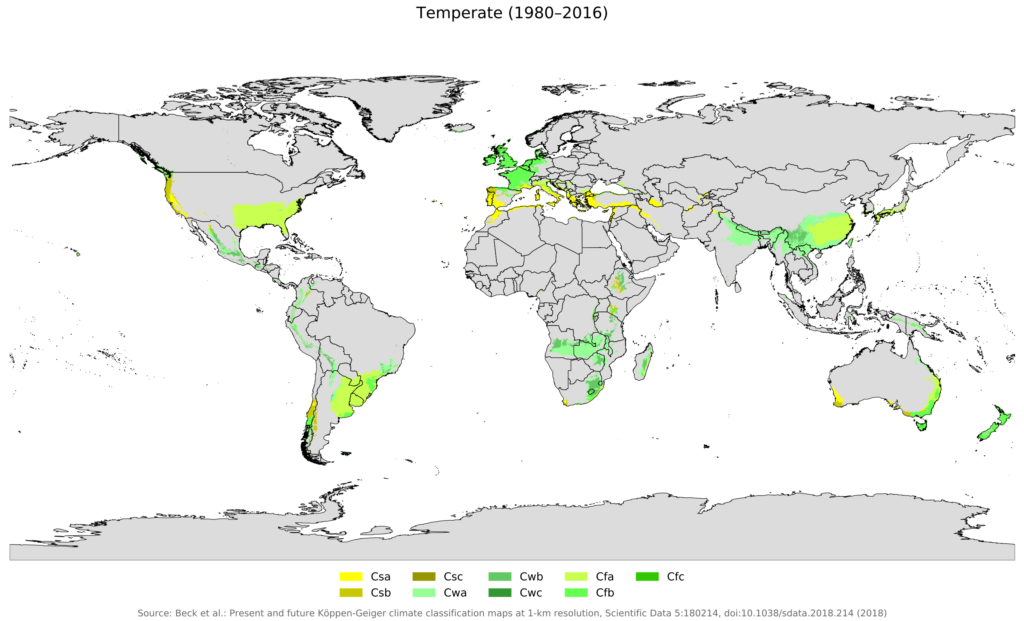

降水量と夏の気温により4つの気候に分かれる

温帯(C気候)は、降水量と夏の気温によってさらに4つに分けられる。

降水量が少ない季節がある

- 夏の降水量が少ない→地中海性気候(Cs)

- 冬の降水量が少ない→温帯冬季小雨気候(Cw)

降水量が1年中それなりにある

- 夏の気温が高い→温暖湿潤気候(Cfa)

- 夏の気温が高くはない→西岸海洋性気候(Cfb)

- ケッペンの気候区分における温帯の定義

-

- ケッペンの気候区分の中の「樹木が見られる気候」のうち、

- 年降水量が乾燥限界に達し(=乾燥帯ではなく)、

- 最暖月の平均気温が10℃以上で(=寒帯ではなく)、

- かつ最寒月の平均気温が-3℃以上18℃未満の(=冬は寒くなりすぎず、かといって暖かいわけではない)気候

を温帯と言う。

※温帯は「C」と表す。ちなみに、熱帯はA、乾燥帯はB、冷帯はD、寒帯はE。

- 一年中雨が多い→f(※ドイツ語feucht=湿潤)

- 夏に乾燥する→s(summerって思えばOK)

- 冬に乾燥する→w(winterって思えばOK)

1年中雨が多いCf気候は、さらに夏の気温により2つに分かれる。

- 夏は暑い→Cfa

- 夏は涼しい→Cfb

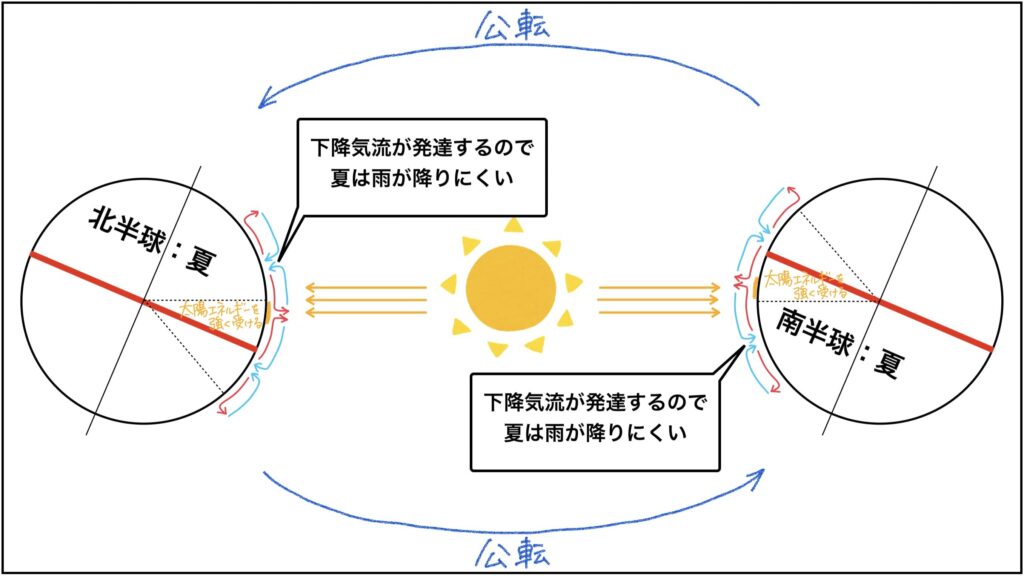

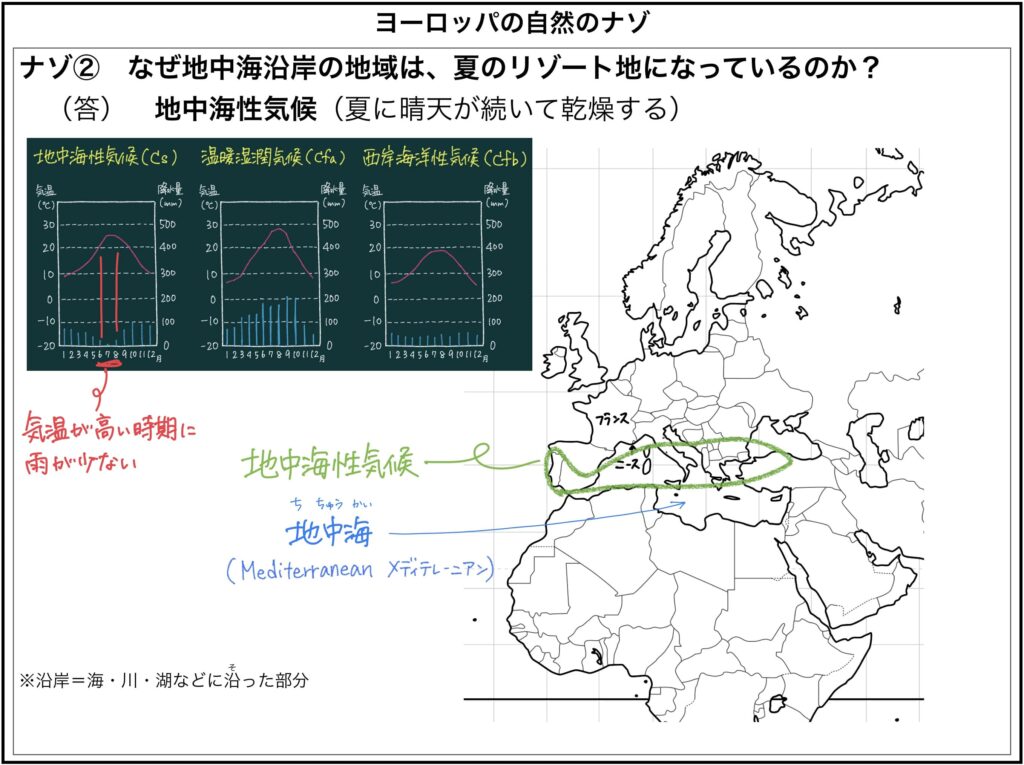

地中海性気候(Cs)

夏に雨がとても少なく乾燥する(北半球では7~8月頃の夏に乾燥)。

- なぜ夏に雨が少なくなるのか?

-

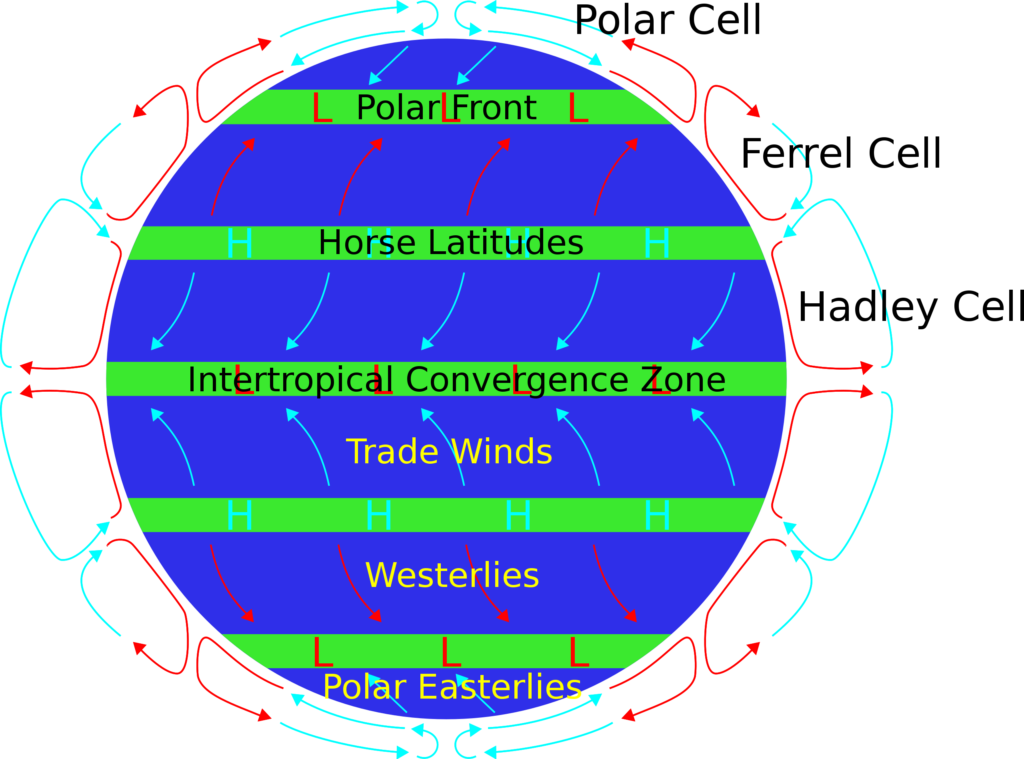

夏季は亜熱帯高圧帯(高気圧帯)に覆われるため雨雲が発生しにくい一方で、冬季は高圧帯が南下して偏西風や亜寒帯低圧帯の影響を受けるようになり雨が降る。

温帯冬季小雨気候(Cw)

冬に雨がとても少なく乾燥する。

- 温帯冬季小雨気候の2つのパターン

-

温帯冬季小雨気候(Cw)には、2つのタイプがある。

①気温が低くてサバナ気候に分類されないタイプ

=サバナ気候(Aw)のすぐ北や南にあたる地域で、緯度が少し高いため気温が下がり、温帯に分類されるパターン。主に南米の高原地帯などがこのタイプ。

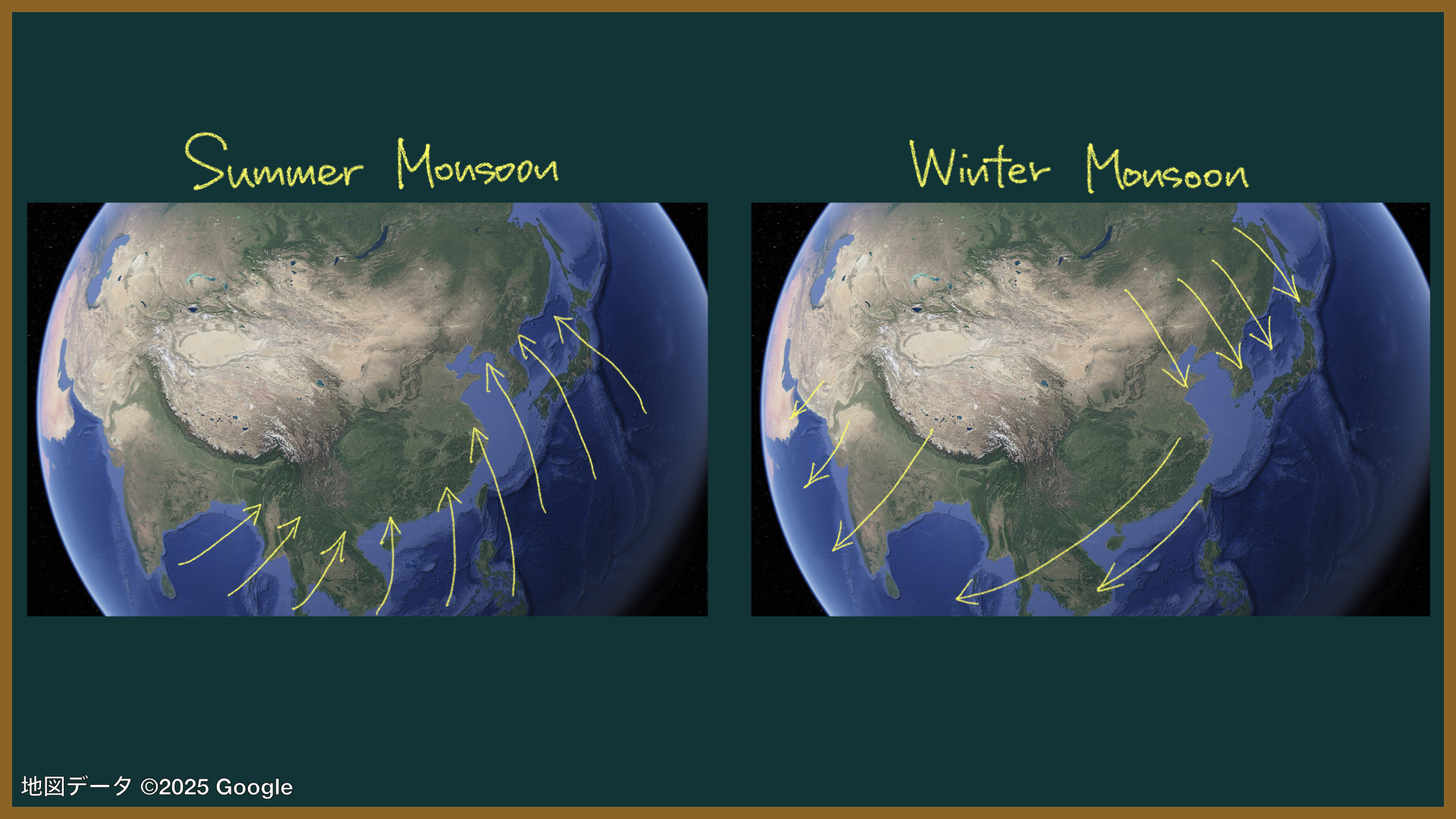

②季節風の影響で冬に乾燥するタイプ

=夏に海からの湿った風(夏モンスーン)で大雨が降り、冬は大陸からの乾いた風(冬モンスーン)で乾燥するパターン。東南アジアや中国南部などがこのタイプ。

温暖湿潤気候(Cfa)

一年を通して比較的雨が多く、夏は高温多湿で暑く、冬は寒冷で寒暖の差が大きい。

西岸海洋性気候(Cfb)

夏は涼しく過ごしやすく、冬は同じ緯度の他地域に比べて温暖で、年間を通じて気温・降水量の変化が小さい。

ヨーロッパ西部や北アメリカ西岸など、偏西風が一年中吹き付ける高緯度の沿岸地域に見られる気候。

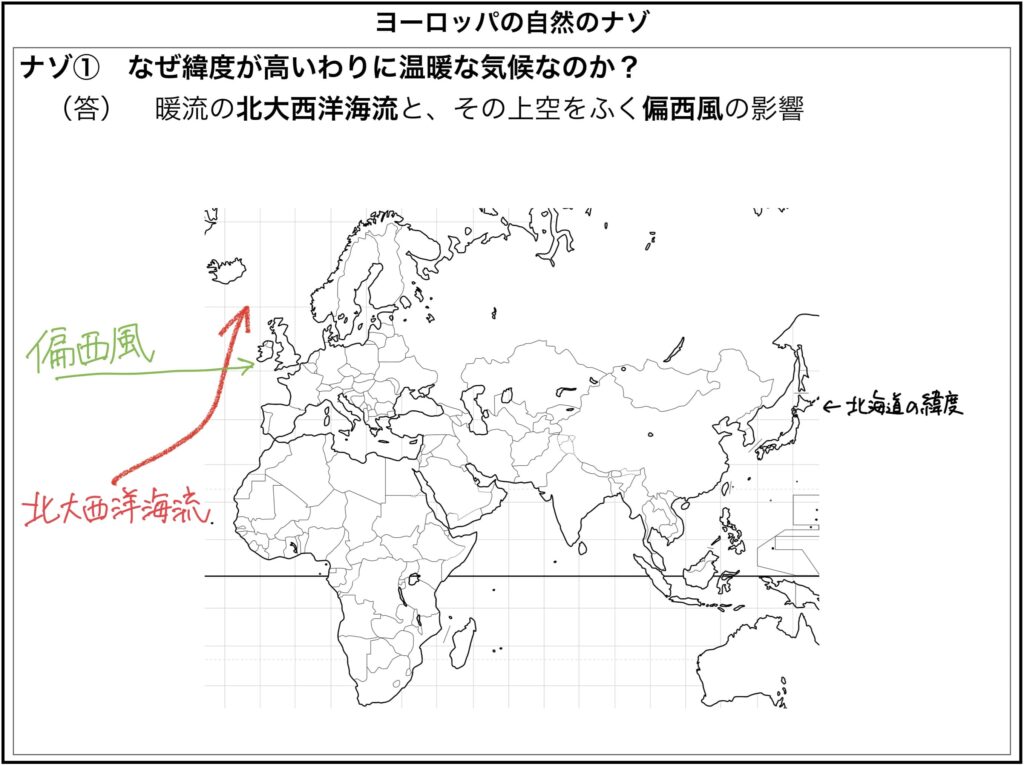

- なぜヨーロッパは緯度が高いわりに温暖な気候なのか?

-

暖流(北大西洋海流)とその上を吹く偏西風のおかげで、海からの暖かく湿った空気が一年中流れ込むから。

- なぜ北アメリカに比べてヨーロッパは西岸海洋性気候が広く分布するのか?

-

西ヨーロッパには海からの風をさえぎる山脈がないので、内陸まで西岸海洋性気候が広がる。

一方、南北アメリカには海からの風をさえぎる山脈(ロッキー山脈、アンデス山脈)があるので、沿岸の狭い範囲にしか西岸海洋性気候が見られない。

温帯で人間はどんな工夫をしている?

温帯は人間にとって非常に暮らしやすい気候。適度な温度と降水量のおかげで農作物も育ちやすく、生態系も豊か。

他の極端な気候帯(乾燥帯・寒帯など)に比べると、自然環境面での大きな脅威は少ない。

地中海性気候(Cs)の工夫

夏に雨が少なく乾燥するため、白い壁で日差しを反射し、窓を小さくして涼しさを保つ工夫がされている。

オリーブやコルクガシ、ブドウなど乾燥に強い作物が栽培される。

オリーブオイルを使ったパスタ・ピザなどのメニューや、ワインが有名。

温帯冬季小雨気候(Cw)の工夫

夏に雨が集中するため、稲作が盛ん。高床式の家を建てるなど雨季の洪水に備えた住まいの工夫がされている。

温暖湿潤気候(Cfa)の工夫

気温差に対応できるよう季節ごとの衣類を使い分ける。

西岸海洋性気候(Cfb)の工夫

夏が涼しいため農業ではジャガイモや小麦などが中心。

- 土壌についてくわしく

-

温帯での暮らしの具体例

東アジア

中国

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 餃子 | 皮で具を包んでゆでる・焼く料理。旧正月にも食べられる。 | 北方の小麦文化と家族団らんの象徴。 |

| 北京ダック | カリカリに焼いたアヒルの皮と肉を包んで食べる名物料理。 | 皇帝文化と宮廷料理の伝統。 |

| 麻婆豆腐 | 豆腐とひき肉を辛く炒めた四川料理。 | 湿気の多い気候と辛味で体を整える食文化。 |

| チャーハン | 残りご飯を炒めて再利用する庶民料理。 | 米の保存や再利用の知恵。 |

| 月餅 | 中秋節に食べる甘いあん入りの焼き菓子。 | 農耕儀礼と月の信仰に基づく年中行事。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 漢服 | 古代中国の伝統衣装。近年は復興運動も進んでいる。 | 漢民族文化の象徴として尊重される。 |

| 春節 | 旧暦の正月で家族が集まる最大の祝祭。 | 農耕民族の生活リズムと祖先崇拝。 |

| 二胡 | 2本の弦で奏でる中国の伝統楽器。 | 民族音楽と故事伝承の表現に用いられる。 |

| 書道 | 毛筆と墨を使って文字を芸術的に書く。 | 儒教文化と学問・精神修養の重視。 |

| 四合院 | 伝統的な中庭型住居。北京などに多い。 | 家族単位の生活と風水思想を反映。 |

韓国

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| キムチ | 発酵野菜の保存食で、毎食登場するほど日常的。 | 寒冷な冬に備えた保存食。儒教文化での家族の共同作業。 |

| ビビンバ | ごはんの上に多様な具材をのせて混ぜて食べる料理。 | 多様な食材と味を一体化させる文化。農業中心の食生活。 |

| サムギョプサル | 厚切りの豚バラ肉を焼いて葉野菜で包んで食べる。 | 豚肉文化と囲んで食べるスタイル。外食・飲食文化の象徴。 |

| トッポッキ | 甘辛いタレで煮込んだ餅料理。屋台や家庭で人気。 | 庶民的なストリートフード文化の代表。唐辛子文化の象徴。 |

| 冷麺 | そば粉やでんぷんで作られた麺を冷たいスープで食べる。 | 朝鮮半島北部の寒冷な地域で発達した郷土料理。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ハンボク | 伝統的な韓国の衣装。祭事や行事の際に着られる。 | 儒教に基づく礼儀文化と四季に合った衣服。 |

| チマチョゴリ | 女性用のハンボクの一種。広がったスカートが特徴。 | 女性らしさと美的価値を重視したデザイン。 |

| 韓屋(ハノク) | 木と土を使った伝統的な家屋。床暖房(オンドル)付き。 | 寒い冬への対応と儒教的な家族構造を反映。 |

| 宗廟祭礼楽 | 王族の祖先をまつる儀式と音楽。ユネスコ無形文化遺産。 | 儒教に基づく祖先崇拝と国家的儀礼文化。 |

| K-POPと韓流ドラマ | 韓国の現代文化が世界中に影響を与えている。 | 近年のメディア戦略と国のソフトパワー政策の成果。 |

東南アジア

ベトナム

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フォー | 米粉の麺を使ったスープ料理。朝食に定番。 | 稲作文化とフランス統治の影響を受けた麺文化。 |

| バインミー | フランスパンに肉や野菜を挟んだサンドイッチ。 | 植民地時代のフランス料理と地元食材の融合。 |

| ゴイクン(生春巻き) | 野菜やエビ、米麺をライスペーパーで巻いた料理。 | 暑さを避けた調理と豊富な野菜文化。 |

| コム・タム | 砕けた米を使った焼き豚や目玉焼き付きの定食。 | 米が主食である国の、無駄をなくす工夫。 |

| チェー | 豆や果物、寒天などを混ぜた甘いデザート。 | 南国の果物を活かした庶民的スイーツ文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アオザイ | 女性の伝統衣装。細身で風通しのよいデザイン。 | 暑さへの配慮とフランス文化の影響が融合。 |

| 高床式住居 | 農村部の伝統的な住まい。洪水や湿気を防ぐ構造。 | 雨季の多い熱帯モンスーン気候への対応。 |

| 仏教寺院と祖先崇拝 | 多くの家庭や寺に祖先を祀る祭壇がある。 | 仏教・儒教・土着信仰が融合した信仰文化。 |

| テト(旧正月) | 旧暦の正月。家族で集まり、祖先に感謝する。 | 農業暦に基づく最大の伝統行事。 |

| 水上人形劇 | 水の上で行われる伝統的な人形劇。 | 稲作地帯の水と共に生きる農村文化が反映。 |

アフリカ

南アフリカ共和国

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ブライ(Braai) | 炭火で肉を焼くバーベキュー。週末に家族や友人と楽しむ。 | 多民族共通の社交文化であり、温暖な気候に適した調理法。 |

| パップ(Pap) | トウモロコシの粉を練って作る主食。肉やソースと一緒に食べる。 | アフリカ各地に共通する主食。安価で栄養価が高い。 |

| チャカラカ | 野菜と豆をスパイスで煮込んだ料理。パップと合わせて食べられる。 | 黒人コミュニティ発の料理で、労働者の食文化が背景。 |

| ボボティー | カレー風味のひき肉の上に卵液をかけて焼いた料理。 | オランダ系移民とマレー系文化の融合。 |

| ビルトン | スパイスで味付けした干し肉のスナック。 | 乾燥地域での保存食として発展。ヨーロッパとアフリカの文化が融合。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ザ・ビッグ・ファイブとサファリ文化 | ライオン・ゾウなどを見られる自然観光が盛ん。 | 多様な自然環境と観光資源、自然保護の意識。 |

| カラフルな民族衣装(ズールー、コサなど) | ビーズや模様が特徴の伝統衣装。儀式や祭りで着用。 | 多民族国家の象徴。各民族のアイデンティティの表現。 |

| アパルトヘイトの歴史とネルソン・マンデラ | 人種隔離政策とその克服が国民意識に深く根付いている。 | 植民地支配と近代の人種差別の歴史。平等への願いが文化に反映。 |

| 多宗教・多言語国家 | キリスト教を中心にヒンズー教・イスラム教などが共存。11の公用語を持つ。 | 多様な民族の共存。植民地時代と移民の影響。 |

| 音楽とダンス(クワイト、ズールーダンスなど) | 独自のリズムとエネルギーをもった音楽文化。 | 抵抗運動や日常生活の表現手段として育まれた芸能。 |

ヨーロッパ

イギリス

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フィッシュ&チップス | 揚げた白身魚とフライドポテトの定番料理。 | 産業革命期の労働者の簡易食として普及。 |

| サンデーロースト | 日曜日に家族で食べる焼き肉・野菜・グレイビーソース。 | キリスト教文化と家族の団らんを大切にする伝統。 |

| アフタヌーンティー | 軽食と紅茶を楽しむ午後の習慣。 | 貴族文化と社交の場として発展した英国の風習。 |

| イングリッシュ・ブレックファスト | ベーコンや卵などをたっぷり使った朝食。 | 労働階級の高カロリーな朝食文化。 |

| シェパーズパイ | 挽き肉の上にマッシュポテトをのせて焼いた料理。 | 寒冷地で育つじゃがいもを活かした家庭料理。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| パブ文化 | 地元の酒場で飲食・会話を楽しむ文化。 | 労働者階級の社交場として長く親しまれてきた。 |

| スーツ文化 | 公の場ではスーツを着るのが一般的。 | 階級社会と礼儀を重んじる伝統。 |

| テラスハウス(長屋) | 都市部に多い、壁を共有した住宅スタイル。 | 都市化と住宅不足に対応した建築様式。 |

| 国教会(イングランド教会) | イギリス独自のキリスト教宗派が根付く。 | 宗教改革の影響でカトリックから分離。 |

| シェイクスピア劇 | イギリス文学の象徴とされる演劇文化。 | エリザベス朝の芸術と英語の発展に貢献。 |

フランス

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| バゲット | 長くて細いフランスパン。毎日食べる主食。 | 小麦栽培と日常のパン文化。地域のパン屋が生活に密着。 |

| クロワッサン | バターをたっぷり使ったサクサクのパン。朝食で人気。 | オーストリア由来のパンがフランスで発展。 |

| フルコース料理 | 前菜からデザートまで順に出される食事スタイル。 | 宮廷文化と社交の場としての食事の発展。 |

| チーズ | 地域ごとに多種多様なチーズが作られている。 | 農業と発酵技術の結びつき、地元志向。 |

| ワイン | 地方ごとに特色のあるワインが生産される。 | 温暖な気候とブドウ栽培に適した土地。歴史ある酒文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| カフェ文化 | 屋外のカフェで会話や読書を楽しむ光景が一般的。 | 都市生活と思想・芸術の交流の場としての伝統。 |

| ファッション産業 | パリを中心に世界的なファッションブランドが集まる。 | 芸術と美意識を重んじる文化的背景。 |

| 石造りの建物 | 街中に多く残る石造建築。中世からの都市景観。 | 地震が少なく、石材が豊富な土地に適した建築様式。 |

| カトリック教会 | フランス全土に大聖堂や教会が点在する。 | 中世以降のキリスト教文化が深く浸透。 |

| 印象派美術 | モネやルノワールなど、光と色を重視した画風。 | 19世紀の芸術革新と自然を愛する気質が背景。 |

ドイツ

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ソーセージ(ヴルスト) | 多種類のソーセージが日常的に食べられている。 | 冷涼な気候での保存食文化と肉食中心の食生活。 |

| プレッツェル | ツイスト形の塩味パン。ビールと一緒に食べられることが多い。 | 中世修道院やビール文化との関係が深い。 |

| シュニッツェル | 薄い衣をつけて揚げた肉料理。家庭でも外食でも定番。 | オーストリア発祥だがドイツでも広く親しまれている。 |

| ザワークラウト | キャベツの漬物。ソーセージの付け合わせとして定番。 | 発酵文化と冬に備えた保存食の伝統。 |

| ビール | 地域ごとに異なる種類のビールがある。祭りや日常でもよく飲まれる。 | 麦の栽培と中世以来のビール純粋令の伝統。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 木組みの家(ファッハヴェルク) | 木材と漆喰を組み合わせた伝統的な家屋。 | 森林資源が豊富な地域で発達した建築様式。 |

| クリスマスマーケット | 冬に各地で開かれる伝統的な市。温かい飲み物や雑貨が売られる。 | キリスト教文化と寒い冬を楽しむ風習。 |

| カーニバル(ファッシング) | 仮装して町を練り歩く祭り。地域によってスタイルが異なる。 | 宗教(カトリック)と冬の終わりを祝う伝統。 |

| ベートーヴェン・バッハなど音楽文化 | 世界的な作曲家を多く輩出し、クラシック音楽が盛ん。 | 教会音楽や貴族の支援で発展した音楽文化。 |

| 自動車文化(アウトバーン・BMWなど) | 高速道路や高品質な車づくりが有名。 | 工業技術と経済発展、道路インフラの整備が背景。 |

関連:なぜドイツ経済は強いのか?ヨーロッパ最強の工業国になっちゃう理由

オランダ

ポルトガル

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| バカラオ | タラの塩漬けの干物。 | 大航海時代の保存食文化が現代にも続く。 |

| カルド・ヴェルデ | ジャガイモとキャベツのスープ。家庭料理の定番。 | 冷涼な地域の農産物を活かした素朴な味。 |

| サルディーニャス(イワシの炭火焼) | 夏の祭りで人気のイワシ料理。レモンとともに食べる。 | 漁業国ならではの海産物文化。港町に根付く。 |

| パステル・デ・ナタ | エッグタルトのようなスイーツ。首都リスボンが発祥。 | カトリック修道院で生まれた伝統菓子。 |

| ポートワイン | ポルト地方特産の甘口ワイン。食後酒として有名。 | ブドウ栽培とイギリスとの交易が背景。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アズレージョ | 建物の外壁や駅などに使われる青いタイル模様。 | イスラム建築とポルトガルの芸術文化が融合。 |

| ファド | 哀愁を帯びた伝統音楽。リスボンの酒場などで演奏される。 | 船乗りや庶民の哀愁と人生観を表現した音楽文化。 |

| キリスト教(カトリック)文化 | 教会が多く、祭りや祝祭も宗教的なものが中心。 | 中世から続くキリスト教国家としての歴史。 |

| 石畳の街並み | リスボンなど都市に多く見られる伝統的な石畳。 | ヨーロッパの伝統都市景観の名残と美的価値。 |

スペイン

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| パエリア | 米と魚介・肉・野菜を炒めて炊き込んだ料理。 | 地中海沿岸の農産物とムーア人の影響を受けた料理。 |

| タパス | 小皿料理を複数シェアして楽しむスタイル。 | 社交的な食文化とバル(酒場)文化の発展。 |

| ガスパチョ | トマトやきゅうりなどの冷製スープ。夏の定番。 | 暑い気候に合わせたさっぱりした料理。 |

| チュロスとホットチョコレート | 揚げ菓子を朝食やおやつにチョコにつけて食べる。 | 甘味文化とカフェ文化の融合。 |

| イベリコハム | 長期間熟成された高級生ハム。切り分けてそのまま食べる。 | 豚肉食文化と保存技術の結晶。地域の特産品。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| フラメンコ | ギター、歌、踊りが融合した情熱的な伝統芸能。 | アンダルシア地方のロマ文化とイスラム・キリスト教文化の融合。 |

| シエスタ(昼寝文化) | 午後の暑い時間に休憩をとる習慣。 | 地中海性気候の暑さへの適応と生活の知恵。 |

| カトリックの祝祭(聖週間など) | イースターなどで行列や演劇が行われる。 | 深く根付いたキリスト教信仰と地域の共同体文化。 |

| 白壁の家と赤屋根 | アンダルシア地方などに多い、明るく涼しげな家。 | 強い日差しと高温への建築的適応。 |

| ガウディ建築(サグラダ・ファミリアなど) | 芸術的な形状と自然の調和を目指した建築。 | モダンアートとカタルーニャ地方の文化アイデンティティ。 |

イタリア

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ピザ | 薄い生地に具材をのせて焼いた料理。特にナポリが有名。 | 庶民の食文化から世界に広がったイタリア料理の代表。 |

| パスタ | 地域ごとに種類豊富な麺料理がある。 | 小麦栽培とイタリア各地の郷土料理の発展。 |

| ジェラート | 果物やミルクを使った濃厚なアイスクリーム。 | 温暖な地中海気候とスイーツ文化の融合。 |

| ティラミス | マスカルポーネチーズを使った冷たいデザート。 | コーヒー文化と家庭の味を重視する伝統から誕生。 |

| エスプレッソ | 小さなカップで飲む濃いコーヒー。食後に飲まれることが多い。 | 都市部のバール文化と効率的な生活スタイルの象徴。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 石造りの街並み(ローマやフィレンツェ) | 古代から続く建物がそのまま残る街並み。 | 古代ローマ帝国の遺産と耐久性を重視する建築文化。 |

| カトリック教会(バチカン市国) | 世界最大のキリスト教宗派の中心地。 | ローマ法王を中心としたキリスト教の聖地。 |

| ファッション産業(ミラノなど) | 世界的なブランドやデザイナーが集まる。 | 美意識と職人技、都市の文化資本の高さが背景。 |

| フレスコ画や彫刻(ミケランジェロなど) | ルネサンス芸術を代表する美術文化。 | 中世〜近世の宗教・文化パトロネージの影響。 |

| カルネヴァーレ(仮面の祭り) | ヴェネツィアを中心に仮面をつけて祝う伝統行事。 | キリスト教の断食前の祝祭と中世の都市文化の融合。 |

ギリシャ

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ムサカ | ナスやひき肉、ホワイトソースを重ねて焼いた料理。 | 地中海の食材を活かし、トルコ料理の影響も受けた伝統食。 |

| スブラキ | 肉を串に刺して焼いたシンプルな料理。 | 肉食文化と手軽な屋台・家庭料理として発展。 |

| ギロ | 肉を回転させて焼き、パンにはさんで食べる料理。 | ファストフード的なスタイルで人気。中東文化の影響も。 |

| フェタチーズ | 羊やヤギの乳で作られた塩味のある白いチーズ。 | 地中海性気候に適した乳製品文化。 |

| ホリアティキ(ギリシャ風サラダ) | トマト、きゅうり、オリーブ、フェタチーズなどのサラダ。 | 新鮮な地元の野菜とオリーブオイルを活かした食文化。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 白壁と青屋根の家(サントリーニ島など) | 強い日差しを反射する白と、海に映える青が特徴。 | 暑さへの適応と美観の両立。石造りで風通しも良い。 |

| ギリシャ正教会 | ドーム型屋根とフレスコ画で知られる教会建築。 | 東方正教会の信仰が社会に深く根付いている。 |

| 古代遺跡(アクロポリスなど) | 古代ギリシャ時代の建築が今も残る。 | 民主主義や哲学の発祥地としての誇り。観光資源にも。 |

| フスタネラ | 伝統行事や軍の儀式で使われる。 | オスマン帝国からの独立を象徴する衣装。 |

| ギリシャ舞踊 | 地域ごとに異なるリズムと動きを持つ伝統舞踊。 | 共同体・祭り・宗教行事に深く関わる表現文化。 |

北アメリカ

アメリカ合衆国

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ハンバーガー | パンにパティ(肉)と野菜を挟んだファストフードの代表。 | 移民文化と合理性を重視する食文化。 |

| ホットドッグ | ソーセージをパンに挟んだ軽食。スタジアムや屋台で人気。 | ドイツ系移民の影響と都市の簡便な食文化。 |

| アップルパイ | 伝統的な果物の焼き菓子。「アメリカの象徴」とも言われる。 | 自給自足と家庭的な農村文化の名残。 |

| サンクスギビングの七面鳥料理 | 感謝祭に家族で食べるごちそう。詰め物やグレイビーとともに提供。 | ピルグリムの収穫感謝に由来する伝統行事。 |

| ピーナッツバター&ジェリーサンド | 子どもの弁当にも使われる定番サンドイッチ。 | 戦時中の保存性と栄養バランスを重視した簡便食。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| 郊外型住宅(サバービア) | 広い庭とガレージを備えた一戸建てが並ぶ郊外の住宅地。 | 自動車社会と戦後の住宅政策、核家族文化。 |

| 多宗教社会(教会・モスク・寺院など) | キリスト教を中心に、さまざまな宗教施設が共存。 | 多民族国家としての宗教的多様性と信仰の自由。 |

| ハロウィン | 仮装して家を訪ね、お菓子をもらう秋の風習。 | ヨーロッパ起源の行事が現代アメリカ流に変化。 |

| ハリウッド映画産業 | 映画を中心とした巨大なエンタメ文化。 | 映像メディアの発達と「夢の工場」としての歴史。 |

ラテンアメリカ

アルゼンチン

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アサード | 牛肉を炭火でじっくり焼く伝統的なバーベキュー料理。 | 牧畜業が盛んなパンパ地域の肉食文化。 |

| エンパナーダ | 具を小麦の皮で包んで焼いた(または揚げた)パイ。 | スペイン文化の影響を受けた庶民料理。 |

| ミラネサ | 薄くのばした肉にパン粉をつけて揚げた料理。 | イタリア系移民の影響を受けた定番メニュー。 |

| ドゥルセ・デ・レチェ | 甘いミルクジャム。パンやお菓子に使われる。 | 乳製品が豊富な地域で発達した甘味文化。 |

| マテ茶 | 専用の容器とストローで飲む伝統的なハーブティー。 | 南米先住民の習慣が全国に広がり、社交文化にも影響。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| タンゴ | 情熱的なペアダンスと音楽。ブエノスアイレス発祥。 | 都市労働者や移民文化から生まれた表現芸術。 |

| ガウチョ文化 | 草原のカウボーイ的存在。乗馬・牛の世話・特有の服装が特徴。 | 広大なパンパでの牧畜と自給自足の生活から発展。 |

| カトリック信仰 | 教会が多く、宗教行事や祝祭も重視される。 | スペイン植民地時代のキリスト教布教の影響。 |

| サッカー文化 | 国民的スポーツであり、マラドーナやメッシが象徴的存在。 | 社会的団結・誇り・地域アイデンティティの中心。 |

オセアニア

オーストラリア

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| バーベキュー(BBQ) | 公園や家庭で肉やソーセージを焼く人気の調理スタイル。 | 温暖で乾燥した気候とアウトドア文化に適している。 |

| ミートパイ | ひき肉入りの小さなパイで、軽食として定番。 | イギリスの植民地時代のパイ文化が定着。 |

| ベジマイト | イースト抽出物を塗る塩辛いペースト。トーストと共に食べられる。 | 第一次世界大戦後、国産食品として開発された国民食。 |

| パヴロヴァ | メレンゲの上に果物やクリームをのせたデザート。 | オーストラリアとニュージーランドで人気のスイーツ。 |

| カンガルー肉料理 | 健康志向やエコの観点から見直されている伝統的食材。 | 先住民アボリジニの食文化の一部。環境負荷の低さが注目されている。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| アボリジニ文化 | 先住民族の神話や精霊信仰、儀式などが今も受け継がれる。 | 数万年の歴史を持つ独自の精神文化。自然との共生思想。 |

| ビーチライフ | サーフィン、日光浴などが日常的。都市のすぐそばに海がある生活。 | 海に囲まれた国土と温暖な気候に適したライフスタイル。 |

| 平屋の戸建て住宅 | 広い土地を活かし、平屋が一般的。庭付きが多い。 | 人口密度が低く、郊外型の都市構造。 |

| 多文化共生社会 | イギリス系に加え、アジア・中東・ヨーロッパからの移民が共存。 | 第二次世界大戦後の移民政策と地理的な国際性。 |

ニュージーランド

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| ハンギ | 地中に熱した石を入れ、肉や野菜を蒸し焼きにするマオリの伝統料理。 | マオリ族の自然と共生する食文化。祝祭の場で食べられる。 |

| フィッシュ&チップス | 揚げた魚とポテトの定番料理。持ち帰りで人気。 | イギリス植民地時代の食文化の影響。 |

| ラム肉料理 | 羊肉を使ったローストやシチューが日常的。 | 酪農・牧羊が盛んな国の食材を活かした料理。 |

| パヴロヴァ | メレンゲの上に果物とクリームをのせたデザート。 | オーストラリアと共有される国民的スイーツ。 |

| クマラ | サツマイモ。焼いたりマッシュにしたりして食べられる。 | マオリ文化に由来する伝統的な根菜の活用。 |

| 生活・文化の具体例 | 説明 | 背景 |

|---|---|---|

| マオリ文化(タトゥー、ハカなど) | ハカ(戦いの踊り)や伝統刺青(モコ)などが現代でも見られる。 | 先住民マオリの精神文化とアイデンティティの尊重。 |

| 木造の一戸建て住宅 | 地震に備え、軽量な木造住宅が主流。 | プレート境界に位置する国の耐震意識と住宅文化。 |

| ラグビーとハカ | 試合前のハカは国民の誇りであり、世界的にも有名。 | マオリ文化とスポーツが融合した国家的アイデンティティ。 |