日本国憲法の原案作成過程・成立の受験的なポイントと疑問に思うこと【日本の歴史】

日本国憲法の成立について、流れをまとめておきます!

大学受験的なポイント

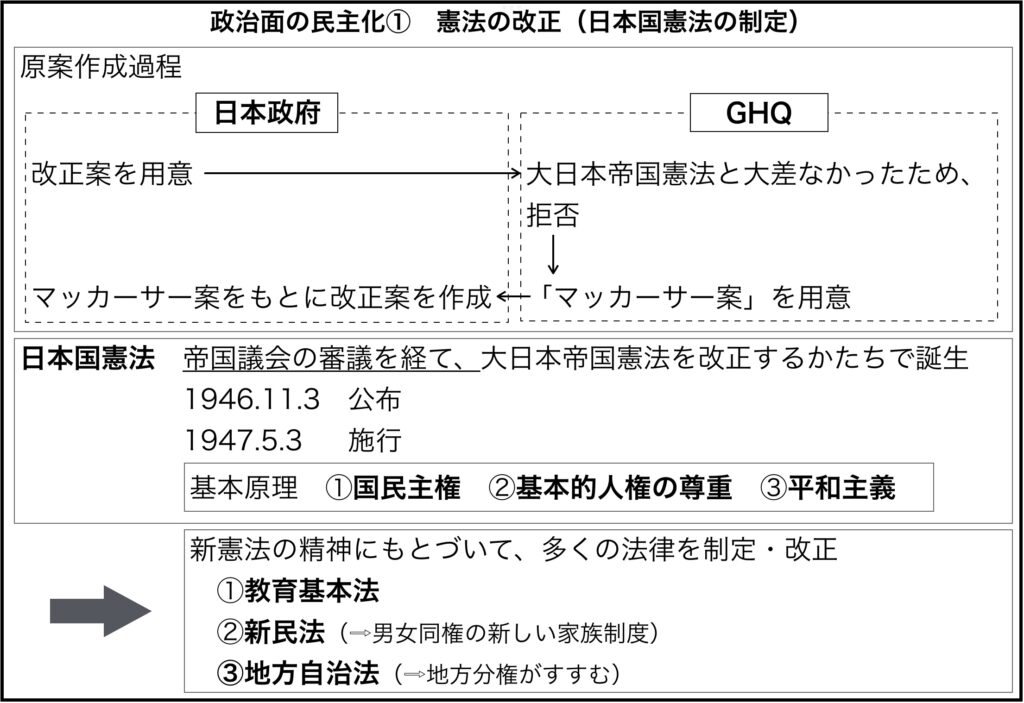

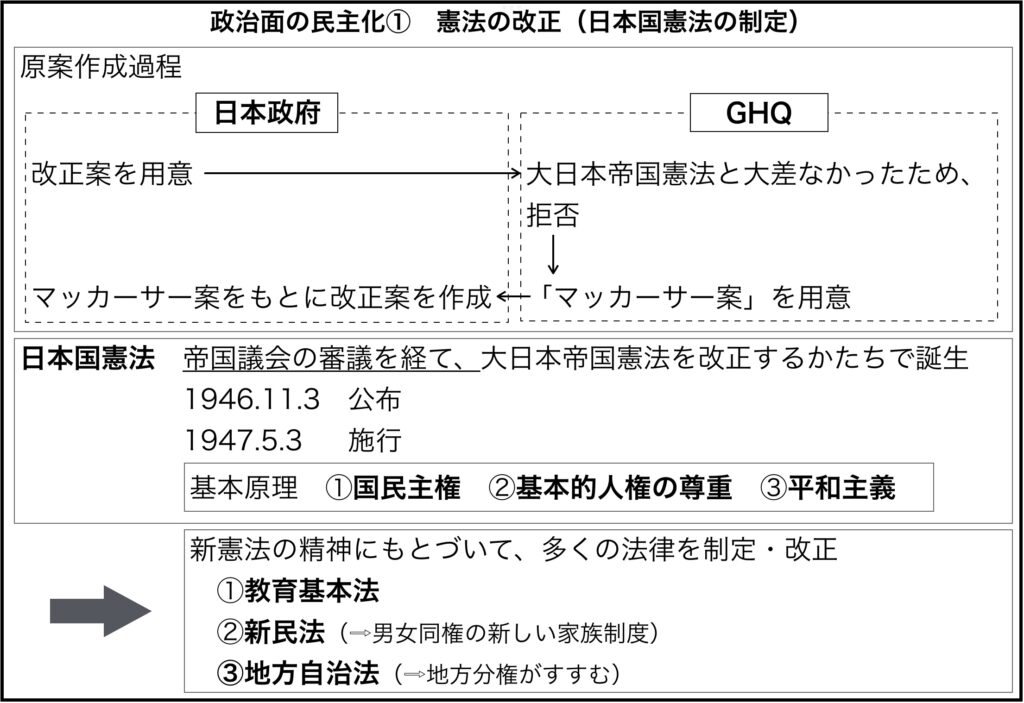

日本国憲法の成立過程について、大学受験的には

日本政府が改正案を用意した

→けど、大日本帝国憲法と大差がなかったためGHQが拒否

→GHQが用意したマッカーサー案をもとに

→改正案が作成された

帝国議会の審議を経て、衆議院と貴族院で可決されたことで、大日本帝国憲法を改正する形で日本国憲法が成立

※「衆議院と参議院で可決された」で正誤を問うひっかけ問題があるよ

ってのを理解しておけばOKだと思います。

あとは「芦田修正」についても、かな(後述)

日本国憲法の原案作成過程

1945年10月、マッカーサーが幣原首相に対して五大改革を口頭で指示したのとともに、「憲法の改正も必要だよ」って示唆された。

※「示唆」に関して、『昭和史』をぜひ!まじ?本当にそうなの?っていうエピソードが書かれていてむちゃ面白いです

↓

幣原内閣は、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会を設置

→憲法改正の調査研究スタート

※憲法問題調査委員会にはたくさんの学者が集まって議論が重ねられたそうですが、学者らしく細かい文言にこだわることになり、新たな憲法の具体案作成は遅々として進まなかったとか(→『昭和史』をぜひ!むちゃ面白いです)

↓

松本試案は大日本帝国憲法を手直ししただけのものだった。

- 天皇の権限についてはほとんど手をつけず

※日本のリーダーたちは「天皇が戦犯として裁かれないようにしなければ・・・」っていう心配・焦りを抱いていたようです

↓

1946年2月、毎日新聞が松本試案をスクープ。

↓

「このまま日本政府に任せちゃいかん!」ってことで、GHQが民間の日本人から送られてきた憲法草案を参考にして憲法草案を作った。(マッカーサー案)

※その際、マッカーサー三原則なるものが憲法草案作成担当に示されたそうです(『昭和史』より)

- 天皇は国の元首の地位にある

- 国権の発動たる戦争は、廃止する

- 日本の封建制度は廃止される

↓

GHQ草案をもとに日本政府の案を作らせる。

日本国憲法の原案作成過程のゴタゴタについては、ぜひ『昭和史』を読んでみてください。むちゃ面白いです。

芦田修正

衆議院における審議の過程で、自衛のために軍隊を持てるようにする修正がなされました。

帝国議会に提出された憲法改正草案第9条の内容

第9条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては永久にこれを抛棄する。

陸海空軍その他の戦力の保持は許されない。国の交戦権は認められない。

↓

芦田(あしだ)委員長のもとで修正が行われた憲法第9条の内容

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法の成立過程

帝国議会の審議を経て、大日本帝国憲法を改正する形で日本国憲法が成立

- 1946.11.3 公布

- 1947.5.3 施行

※衆議院と貴族院で可決されました。衆議院と参議院じゃないですよ

日本国憲法の基本原理

国民主権

基本的人権の尊重

平和主義

新しい憲法の精神にもとづいて、多くの法律が制定・改正されました。

(例)教育基本法、新民法、地方自治法

関連記事

日本国憲法の成立に関する疑問・掘り下げポイント

ここからは受験勉強から少し離れて、疑問に思ったこと・掘り下げると勉強になりそうなことについて。

Q. そもそもなぜ、日本政府が用意した改正案は大日本帝国憲法と大差がなかったの?

言い換えると、「なぜ日本のリーダー達は日本の国体をなにがなんでも変えたくない!って思ったのか?」ということです。

大日本帝国憲法

- 第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス

- 第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

- 第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ

この三か条を中心に大日本帝国憲法で規定されていた「天皇主権」を、新しい憲法のもとでも維持したいと思ったのはなぜなのでしょうか?

(疑問の背景)

- 大日本帝国憲法のもとで、国家機関(軍部など)のコントロールに失敗して戦争に突き進んでいってしまったわけなので、何かした憲法に欠陥がある→修正する必要がある・・・って考えても良さそうじゃないですか?日本のリーダーたちこそ、これまでの憲法の問題点を認識していても良さそう。

- それに、「国体の維持」を国民も求めていたのであれば、天皇主権を否定した日本国憲法の成立に際して、国民の暴動が起きても良さそうじゃないですか?

(仮説)

- 天皇の権限というアンタッチャブルな領域だから、誰も手をつけられなかった?

- 憲法の問題点を把握してはいたけれど、運用で誤魔化そうとしていた?そもそも日本人は大きな変革をできない?

- 人々の自由や民主主義よりも天皇による統治の方が大事だ、と心の奥底から刷り込まれていた?(教育勅語などによって)

- 天皇の身を守るためには、憲法に天皇の地位と権力について記載する必要があると思った?

- 国体の維持を憲法でしっかりと規定しておかないと、日本が共産化してしまうかもと恐れた?

当時を生きていない僕には、時代の雰囲気・空気感がわかりません。「なんとしても国体を守りたい」っていう気持ちをリアルに想像・共感することができない。

国のあり方よりも、国民一人一人の幸せを先に考えるべきなんじゃないの?って思うけれど、「いやいや、国のあり方=国体が何よりも大事なんだ」ってみんなが当たり前に思うような時代だったのでしょうか?

Q. 国民は国体の維持を求めていたのか?

先の論点とも関連しますが、国民は天皇主権についてどう思っていたのでしょうか?なんとしても守らなければいけない内容だ!と思っていたのでしょうか?

「もう戦争はコリゴリ…戦争が再び起きないのであればなんでもいい」って思ってたんじゃないの?って素朴に疑問に思います。

Q. なぜGHQは天皇主権を認めず天皇を「象徴」にしようとしたのか?

この論点に関しては有力な説があって、

- GHQ(特にマッカーサー?)には「天皇を戦犯として裁いたら日本は大変なことになるかもしれない。暴動・反乱が起きかねない。」という懸念があった

- しかし「天皇を戦犯として裁くべきだ」という他国からの圧力があった

- そこで、天皇が戦犯として裁かれることを回避するためには、天皇の権力を実質的にすべて剥奪して「象徴」とする他ないだろう、と判断された

ということのようですね。

Q. なぜ天皇を「象徴」とする案を日本政府は受け入れたのか?

あれだけ「なんとしても国体を維持すべきだ」と考えていた日本のリーダーたちが、最終的に天皇を「象徴」とする案=国体を変更する案を受け入れたのはなぜなのでしょうか?

このあたりも『昭和史』に書かれていますが、この本に限らず様々な文献を読んでみて、これからも理解を深めていきたいなーって思っています。

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。