日米修好通商条約をわかりやすく解説 by東大卒の元社会科教員【日本史43-2】

今回の話をざっくり言うと、

「1858年に日米修好通商条約を結んで、欧米人が日本でビジネスをする=商売をすることになったんだけど、それはそれは大変なことになったよ」っていう内容です!

今回はこの内容を

- 日米修好通商条約の調印

- 日米修好通商条約の内容

- 日米修好通商条約を結んだ結果

の3つに分けて説明します!

この記事の信頼性

僕(もちお)は、元社会科教員。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

僕(もちお)は、東大入試で日本史を選択。

- 日本史についてそれなりにくわしい。

日米修好通商条約の調印

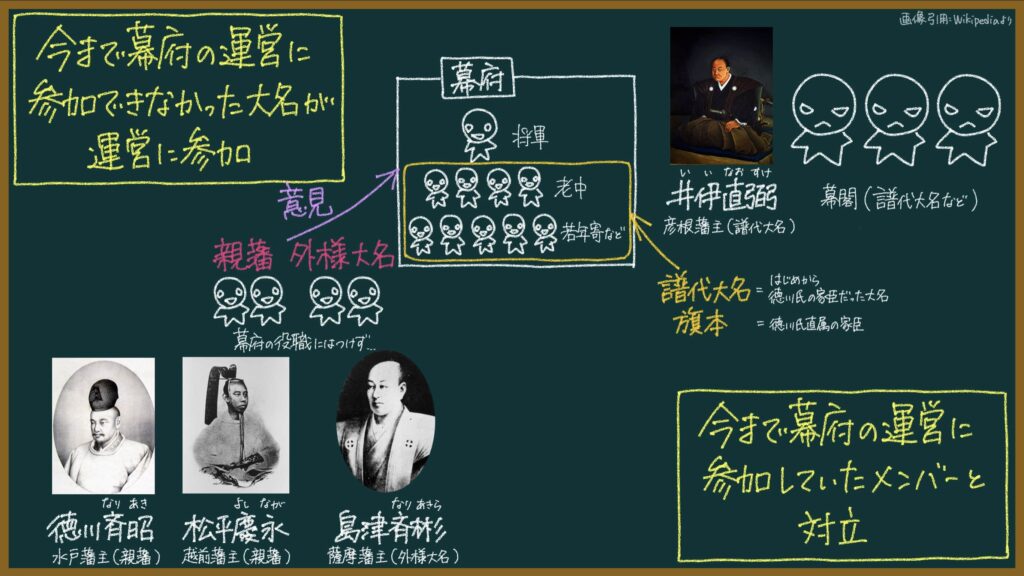

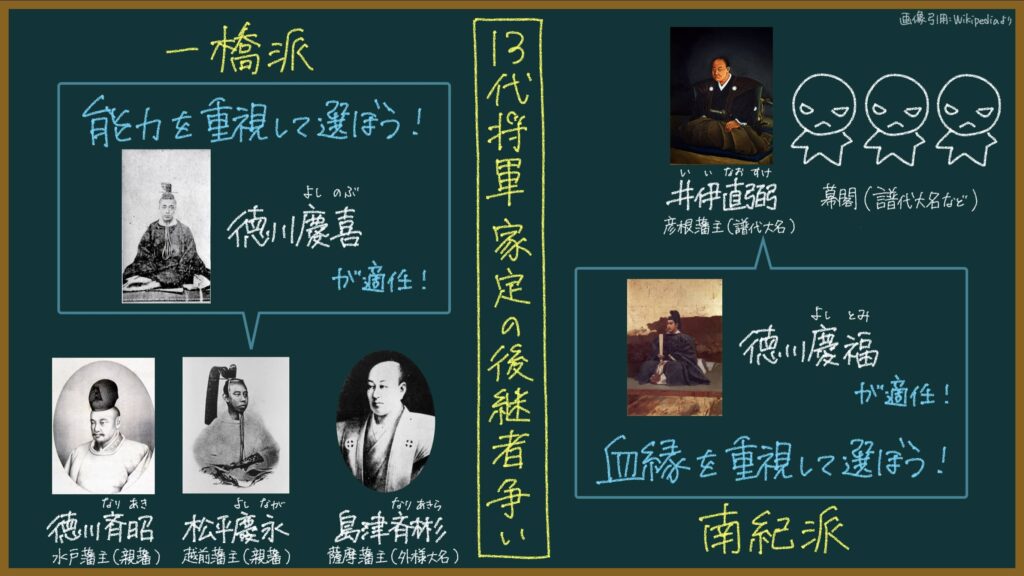

1853年にペリーが来航した後、江戸幕府の中では対立が起こっていました。

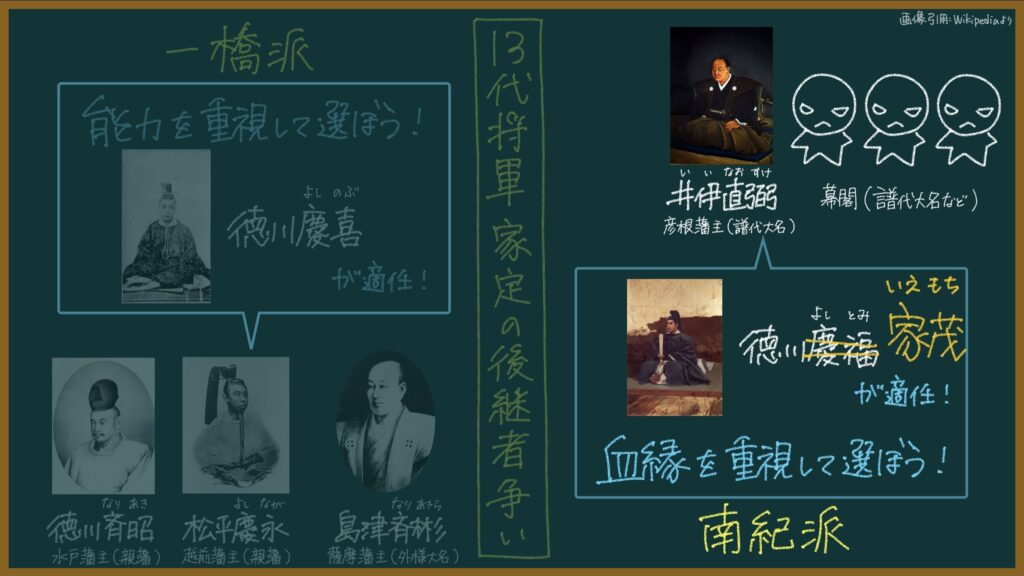

今まで幕府の運営に参加できなかった大名が運営に参加するようになったことによる対立と、

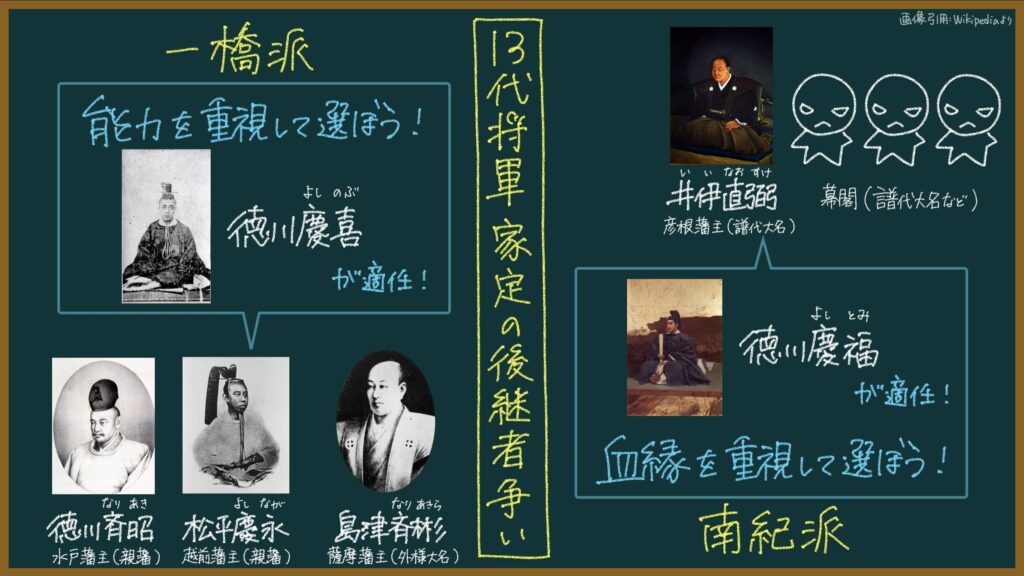

将軍の後継ぎを誰にするか?に関する対立です。

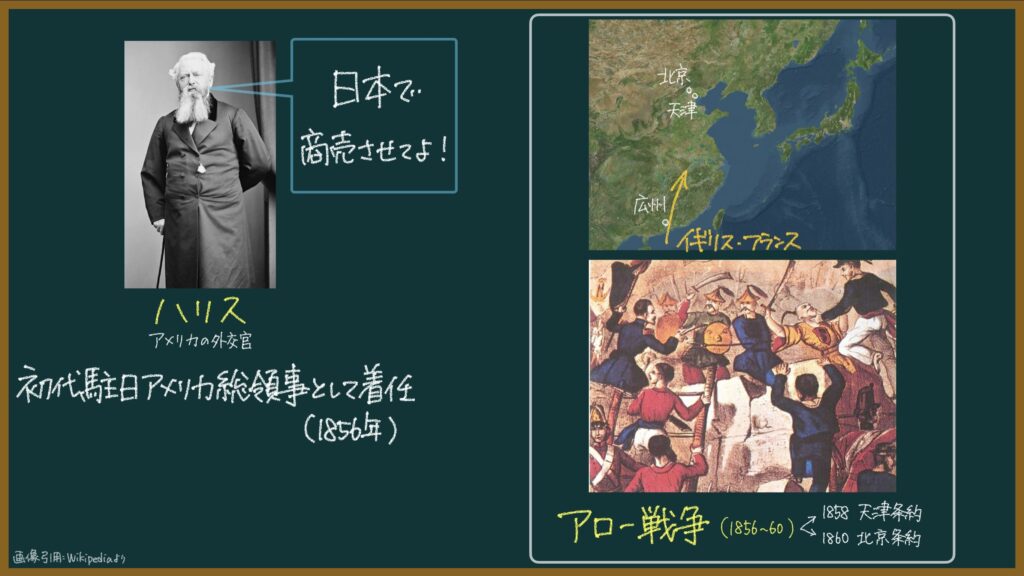

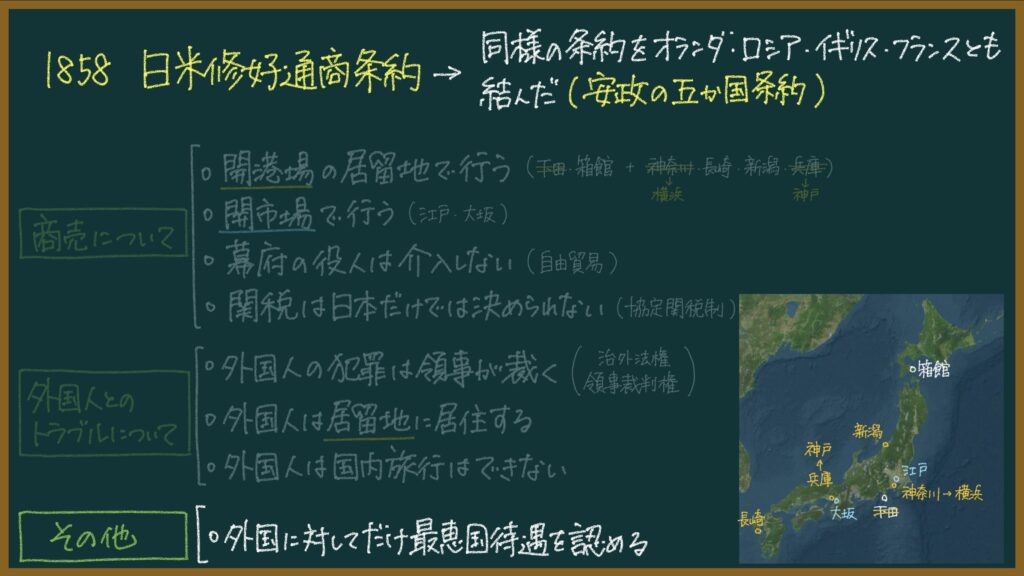

ハリスの要求

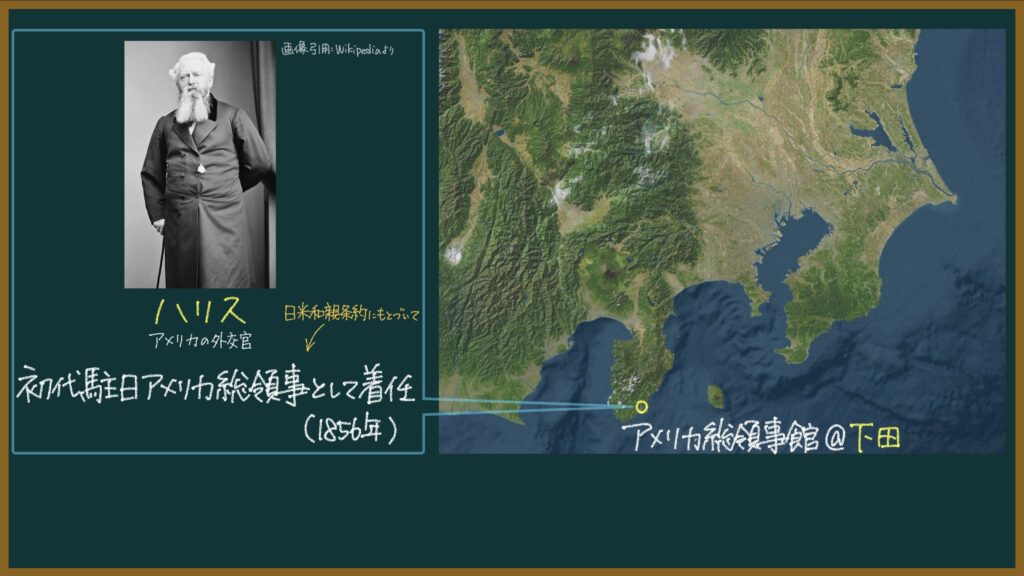

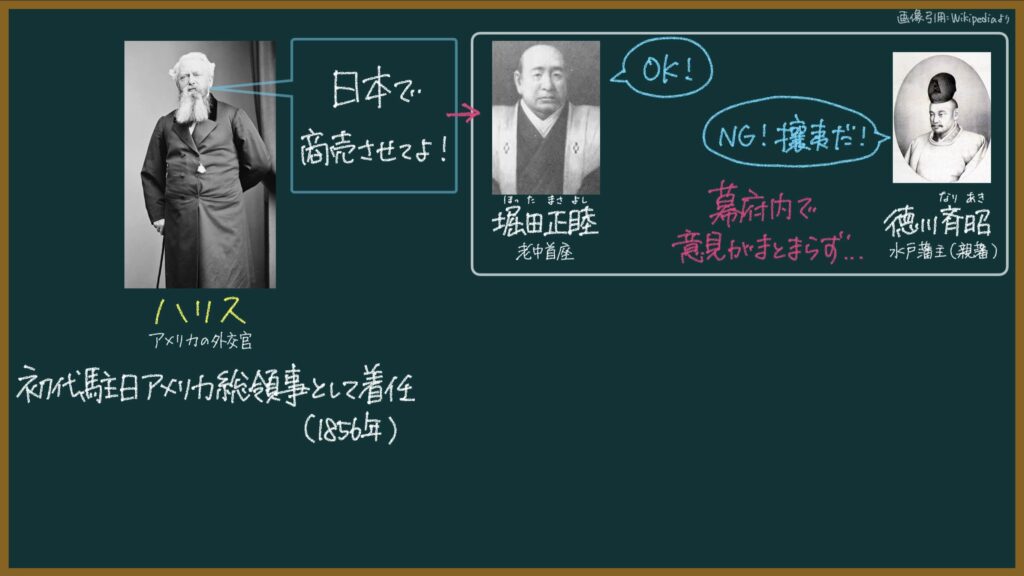

幕府内で対立が起きていた頃(1856年)、アメリカの外交官ハリスが、日米和親条約にもとづいて初代駐日アメリカ総領事として下田に着任しました。

ハリスは、「中国との貿易がうまくいかないなあ…」って思っていたので(←中国で太平天国の乱(1851〜64)が起きていた)、日本に対して「日本で商売させてよ」って言ってきました。

日米和親条約ではアメリカ人が日本で商売をすること(貿易)は認められていなかったので、さらに一歩踏み込んでこようとしたっていうことです。

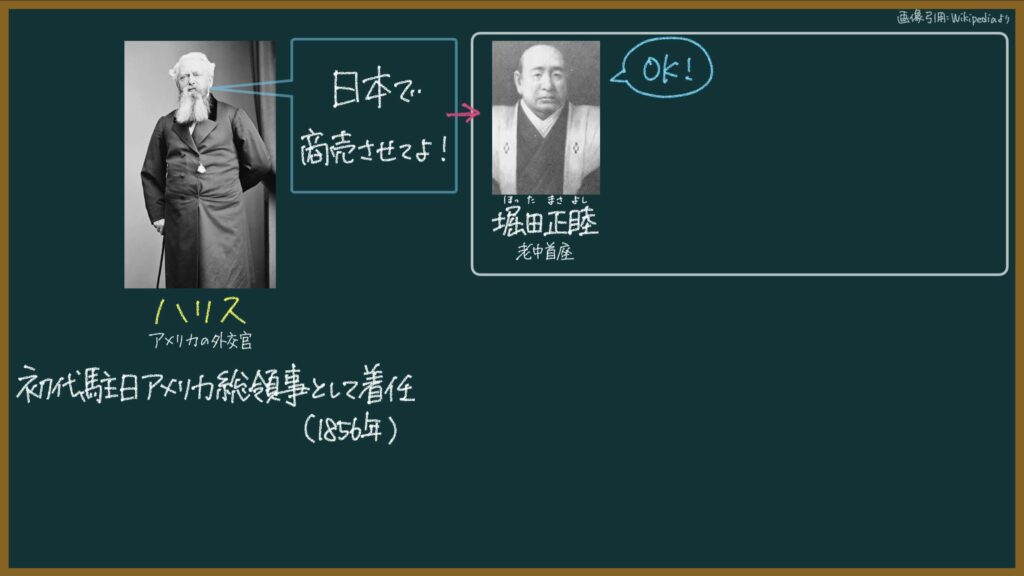

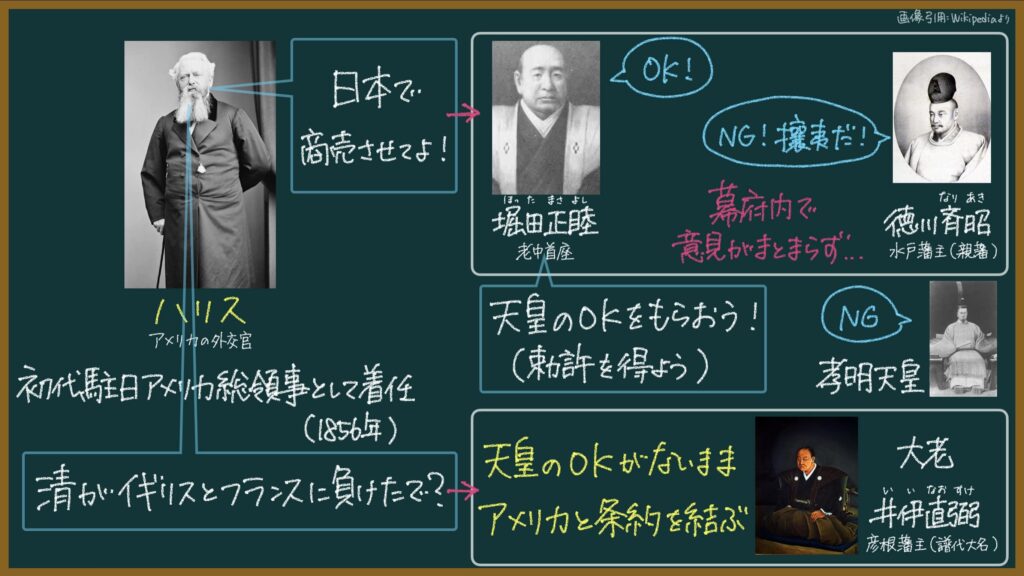

そのハリスの要求に対して、幕府の中心にいた堀田正睦(←阿部正弘に老中首座の立場を譲られていた)は、「日本を強くするには欧米諸国との商売が必要だ!」って考えていて、欧米諸国と商売をする(自由貿易をする)ことに積極的でした。

が、日本には「欧米諸国との貿易はダメだ!外国をぶっ飛ばせ!」って感じで反対の立場をとる人もいました。有名なのが一橋派の徳川斉昭です。

このように、アメリカからの「日本で商売させてよ」っていう要求に対して、幕府内でなかなか意見がまとまりませんでした。

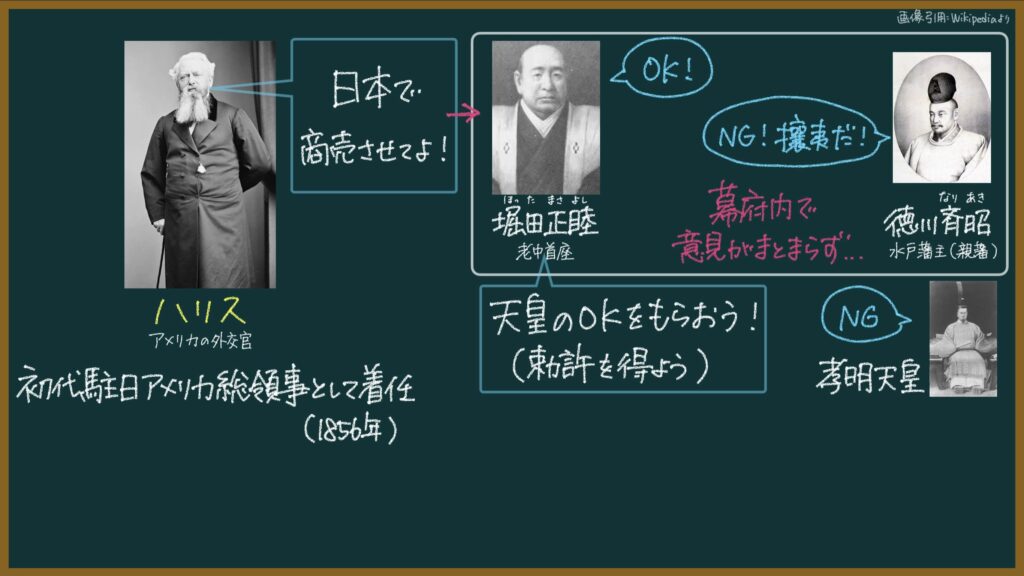

堀田正睦は勅許獲得に失敗

そこで、堀田正睦は天皇に「条約を結んでいいよ!」って言ってもらう(=勅許を得る)ことで反対派をおさえようと考えて、天皇がいる京都に行きました。

ところが、当時の天皇だった孝明天皇は「日米和親条約に基づいて食料や燃料を恵んであげるくらいならいいけど、貿易開始には反対!」っていう立場だったので、勅許を拒否します。

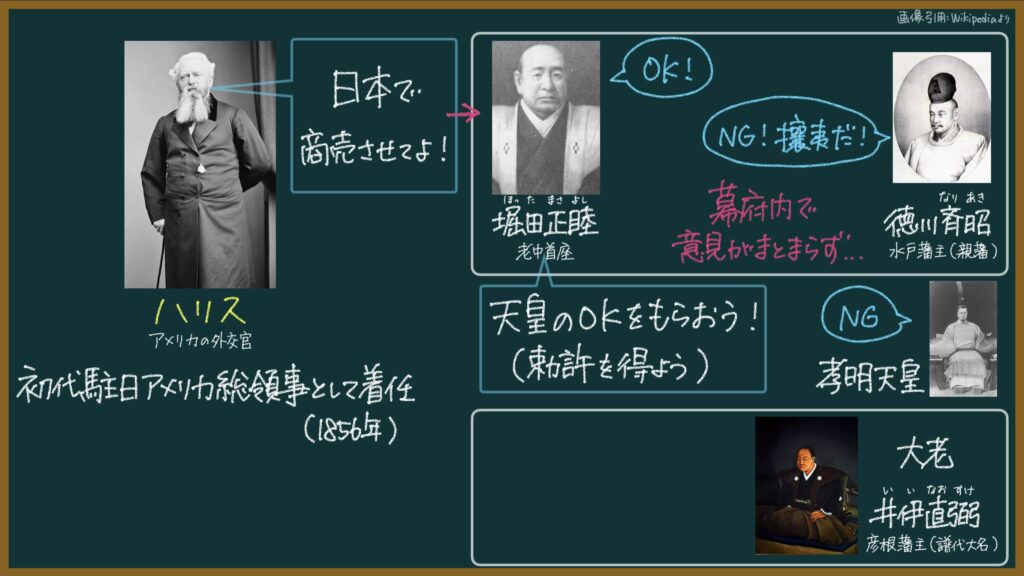

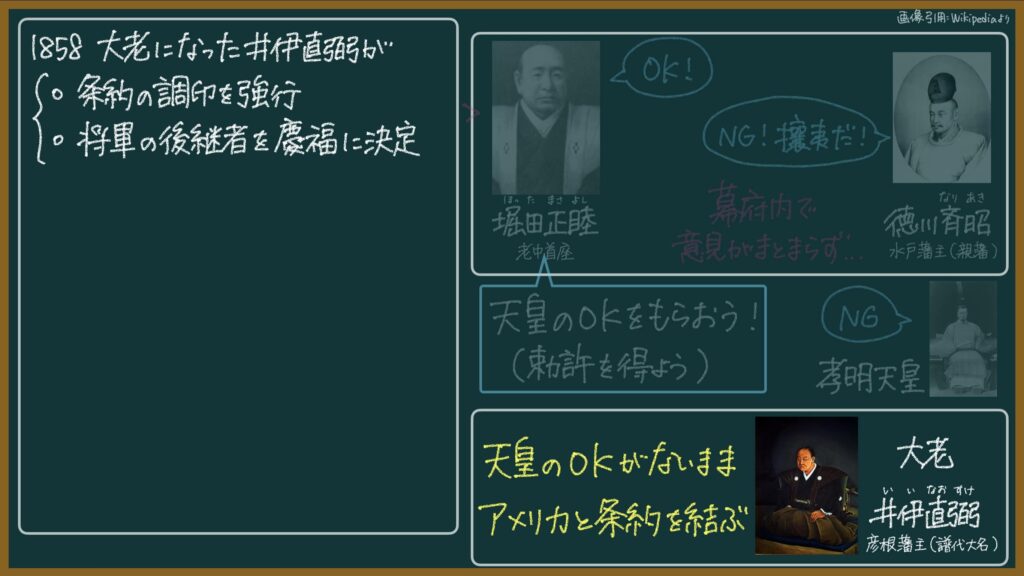

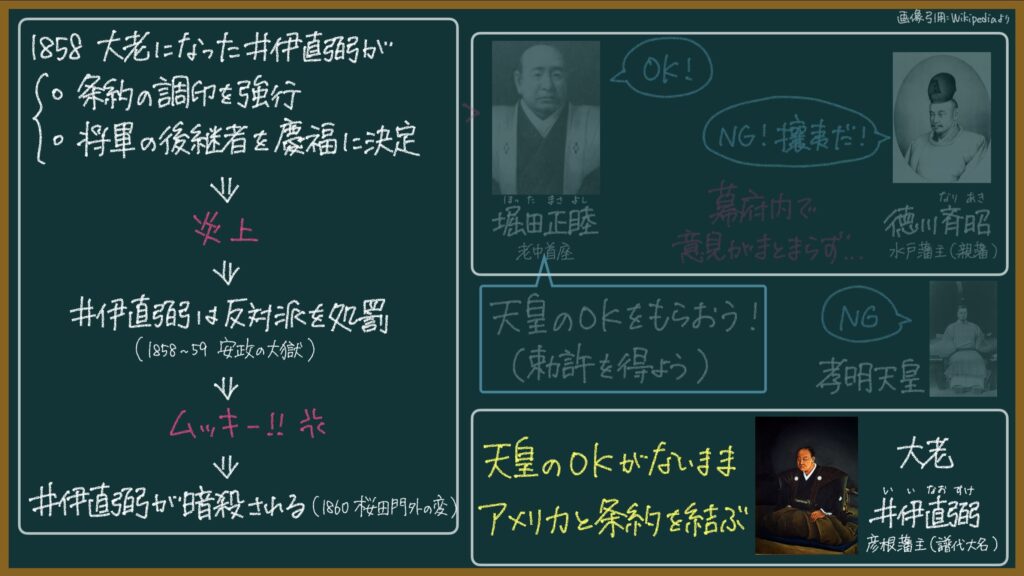

井伊直弼が大老に

このようにアメリカとの貿易開始をめぐって日本国内がゴタゴタしていた頃、1858年に(いろんな思惑が絡み合って)南紀派の井伊直弼が大老につくことになりました。井伊直弼が幕府を引っ張っていく立場になったのです。

んで、井伊直弼も天皇に「条約を結んでいいよ!」って言ってもらう(=勅許を得る)ことが必要だと考えていました。

条約の違勅調印

ところが、ハリスは幕府に対して「はよせいっ!」って圧をかけてきました。

ちょうどこの頃、イギリスとフランスが中国(清)を侵略していって(アロー戦争)、中国が天津条約を結ばされたのですが、ハリスはこのことを利用して「イギリスとフランスが今度は日本に来て、もっと強烈なことを要求してくるかもよ?さっさとアメリカと条約を結んでおいた方がイイっすよ」ってグイグイ攻めてきたんです。

それでも井伊直弼は「勅許を得てから条約を結ぶべきだ」って考えていたんですけど、「もうやむをえん…」ってことで、ハリスとの交渉にあたっていた幕府メンバーに対して孝明天皇の勅許がないままアメリカと条約を結ぶことをそれとなく認めました。

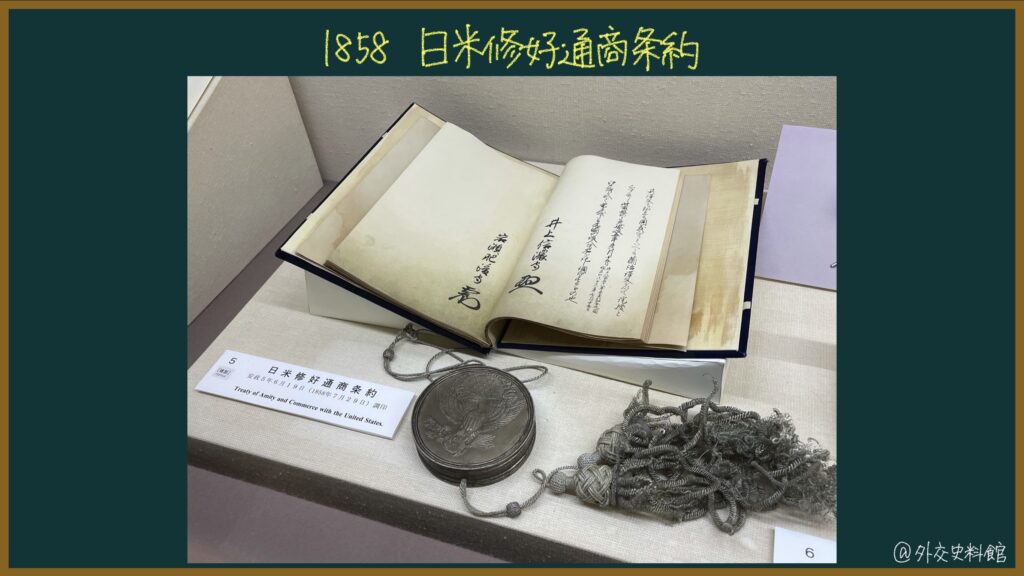

そして1858年6月、ハリスとの交渉をしていた幕府メンバーは「勅許がなくてもいいんですね?サインしますよ??」って感じで、天皇の勅許がないまま日米修好通商条約にサイン(調印)をしました。

将軍継嗣問題の決着

ちなみに条約が調印された後、13代将軍家定の後継者争いは南紀派の勝利で決着がついて、幕府は「徳川慶福が次の将軍になるよ!」って発表しました(→慶福は徳川家茂と改名)。

こうして、条約調印でも将軍の後継ぎ争いでも、南紀派の井伊直弼の勝利!って感じになりました。一橋派は井伊直弼に対して「ちくしょう…」っていう感情を抱くわけです。

幕府内での対立がこの後どうなったのか?については、記事の後半で説明します!

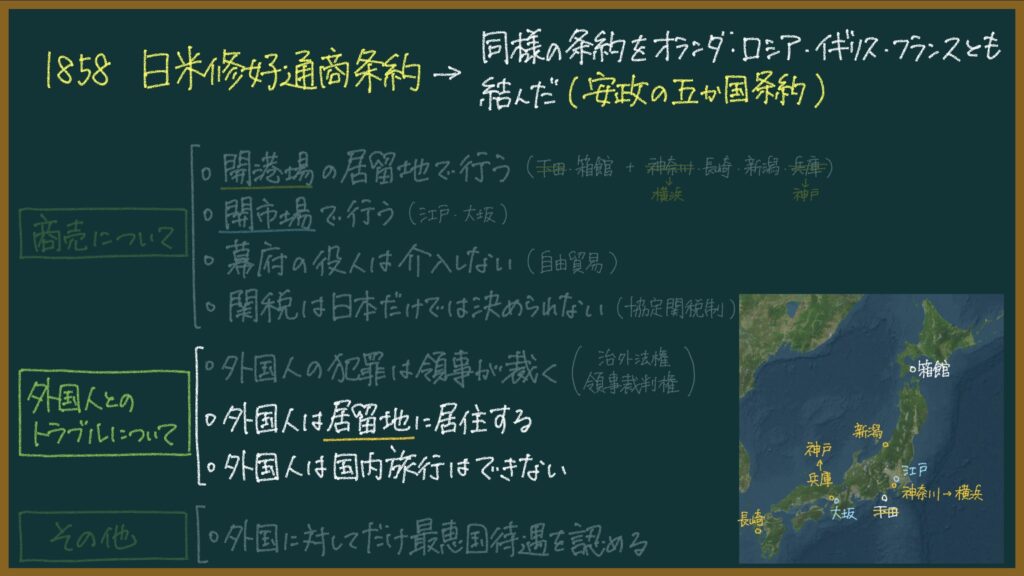

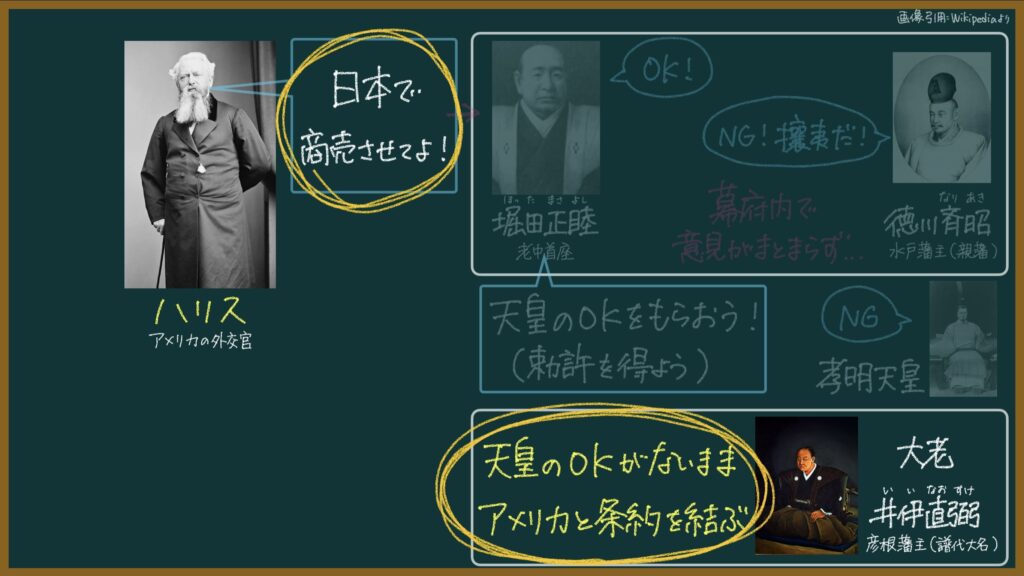

日米修好通商条約の内容

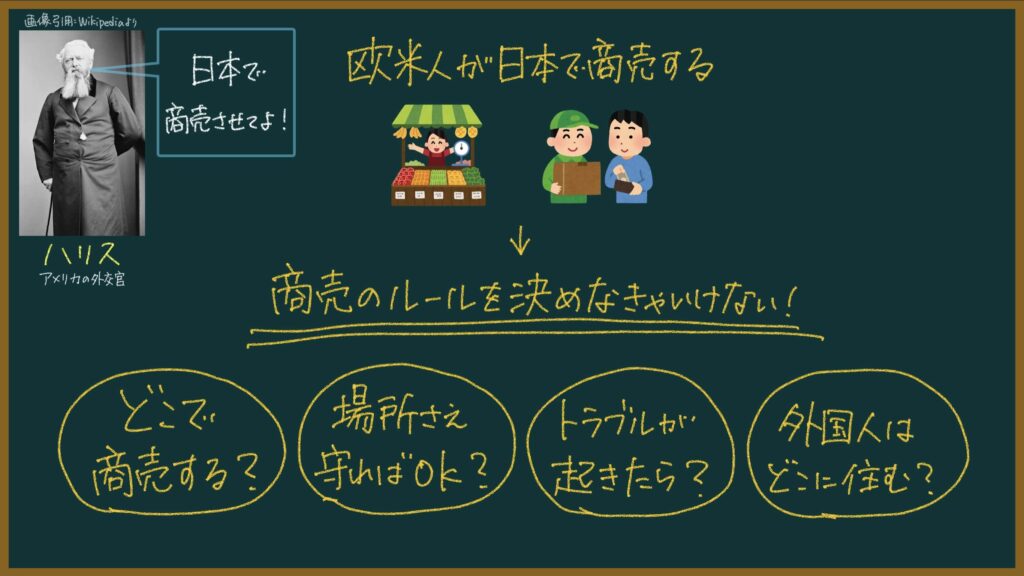

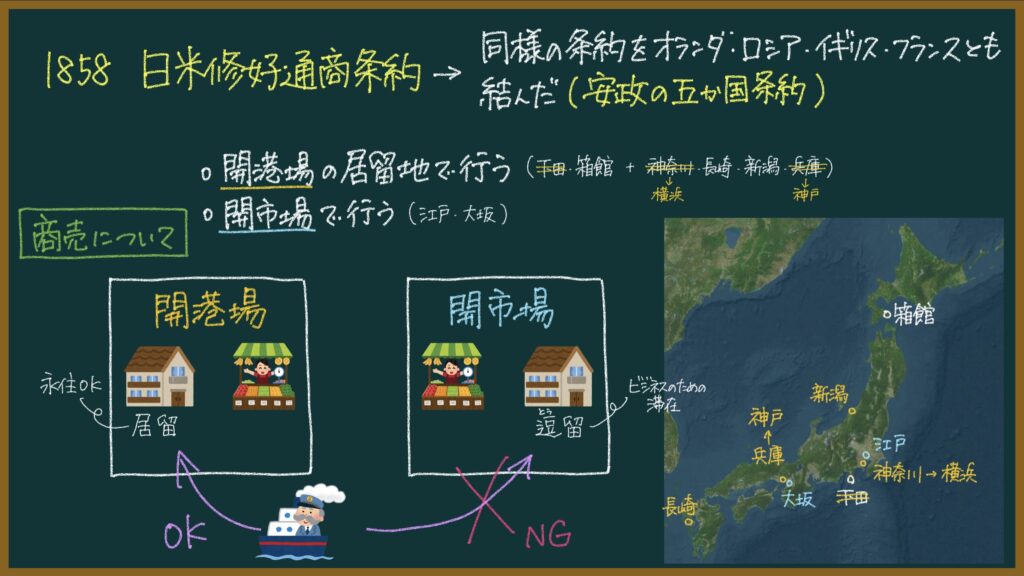

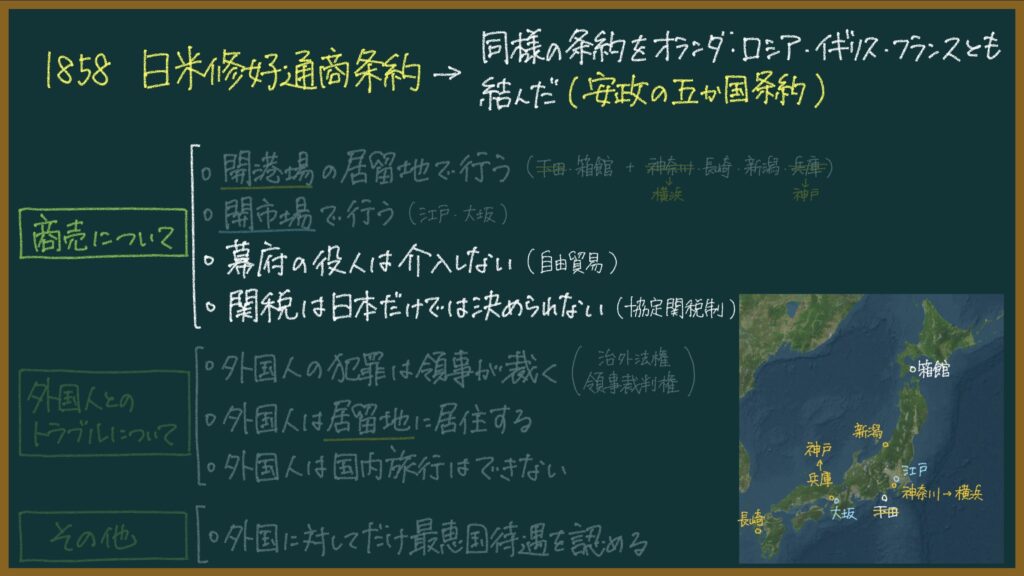

1858年6月に日米修好通商条約にサイン(調印)をした後、1858年7月から9月にかけて、幕府はオランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同様の条約を結ぶことになりました。これら5カ国と結んだ条約のことをまとめて安政の五カ国条約と言います(これらの条約も、勅許を得ないまま結ばれました)。

ではここからは、安政の五カ国条約(日米修好通商条約)の具体的な内容について話をします!

この条約は一言で言うと、「欧米人が日本で商売してもOK」っていうことを認めた条約です。

安政の五カ国条約

(1)開港場・開市場の設定

- 下田・箱館に加えて神奈川・長崎・新潟・兵庫も開港

- 江戸・大阪の開市

(2)欧米人は居留地の中で居住・通商を行う

(3)通商は自由貿易とする

(4)領事裁判権を認める

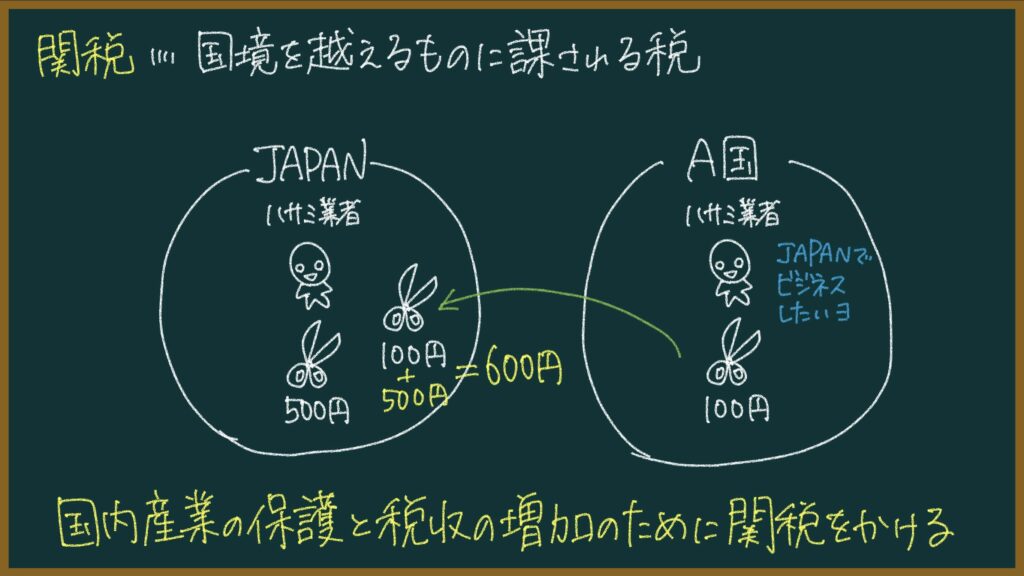

(5)日本に関税自主権がない(協定関税制)

(6)外国に対してだけ最恵国待遇を認める(片務的な最恵国待遇)

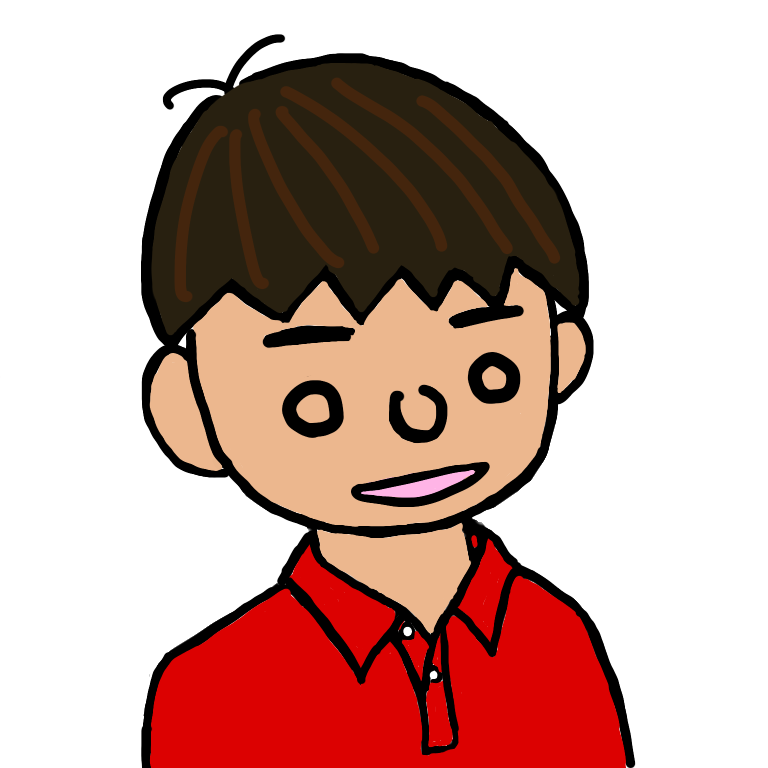

欧米人が日本で商売をする際…

条約によって「欧米人が日本で商売してもOK」っていうことが約束されたわけですが、となると、欧米人が日本で商売をする際のルールを決めなきゃいけないですよね。

例えば、

- どこで商売するのか?

- 場所さえ守ればあとは全て自由に商売してOKなのか?

- 日本人と欧米人の間でトラブル・犯罪が起きたらどうするのか?

- 欧米人はどこに住むのか?

をはっきりさせる必要があるわけです。

どこで商売をする?

まず、商売の場所についてです。

安政の五カ国条約(日米修好通商条約)では、

- 開港場に設けられた居留地

- 江戸・大坂の開市場

で商売をするのはOKだよ!ってことになりました。

※居留地=外国人が居住・商売をしてもOKなエリア

※開港場と開市場の違い

- 開港場は外国船が港に入れるけど、開市場は入れない。

- 開港場の居留地には永住できるけど、開市場の居留地には商売をする時だけしか滞在できない。

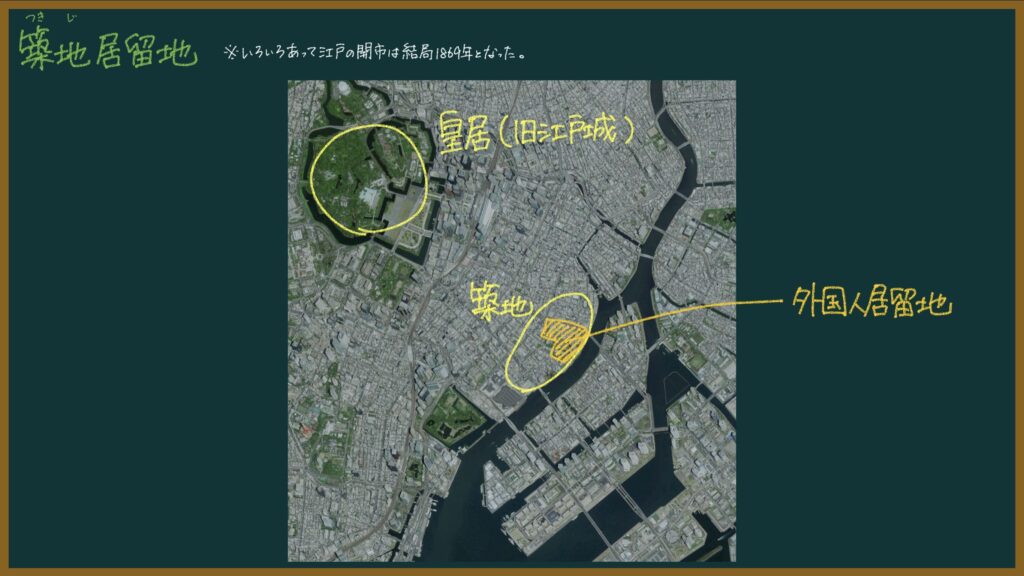

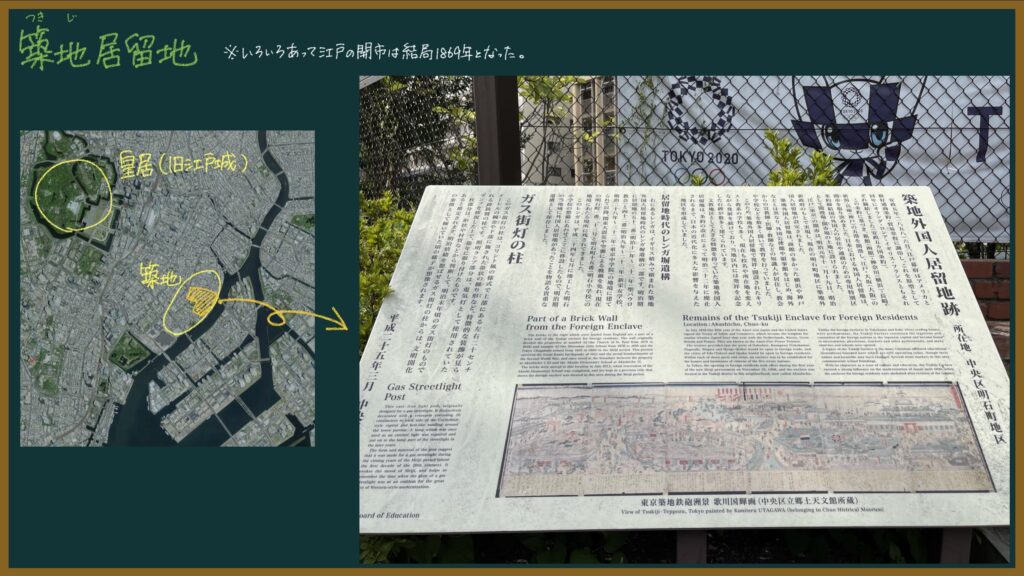

ちなみにこの前、東京にある築地居留地の跡を見てきました。写真がこちら↓

教会もありました。

商売のルールは?

そして商売の際は、

- 幕府の役人が介入したり貿易の量を制限したりせず、ビジネスマン同士が自由に商売をする(自由貿易)

- 関税は日本だけでは決められない(協定関税制・関税自主権の欠如)

ことが約束されました。

外国人とトラブルが起きたら?

商売をするために外国人が日本に滞在することになるわけですが、

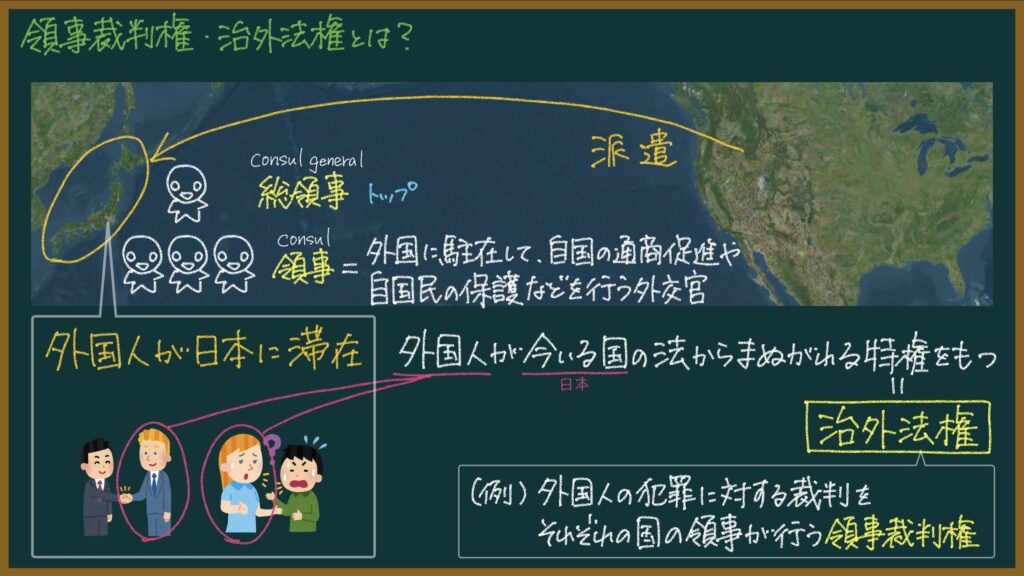

- もし外国人が犯罪を起こした場合は、領事が裁判をする

ことになりました。

※領事=外国に駐在して自国民の保護などにあたる外交官の一種

これがよくテストで書かされる「領事裁判権を認めた」の意味です。

ちなみに、「外国人が今いる国の法からまぬがれる特権をもつ」ことを治外法権と言います。

外国人はどこに行ってもいい?

おそらく日本人とのトラブル防止のためだと思いますが、

- 外国人は居留地に居住する

- 外国人は国内旅行はできない(内地雑居は認めない)

ことになりました。

片務的最恵国待遇

あと、日米和親条約から引き続き、

- 外国に対してだけ最恵国待遇を認める

ことが約束されました。

最恵国待遇について、くわしくは日米和親条約の記事で説明しています。

以上のルールのもとで、欧米人は日本で商売をすることになりました。

日米修好通商条約を結んだ結果

では、日米修好通商条約を結んだ結果、どのようなことが起きたのでしょうか?

- 貿易がスタートしたことによってどんなことが起こったのか?

- 勅許を得ずに条約を結んだ幕府はどうなったのか?

の2つに分けて説明します。

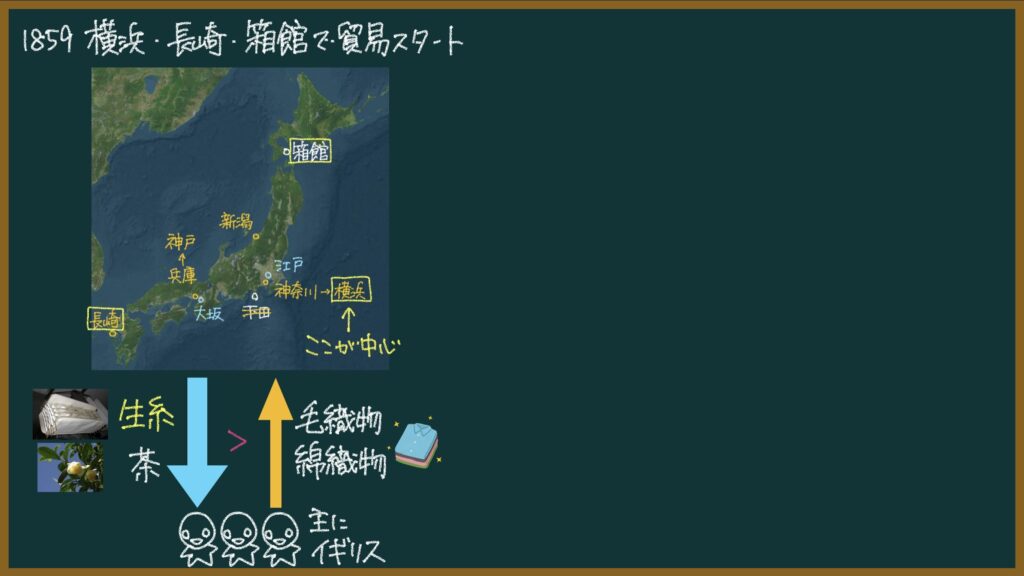

貿易がスタートしたことによってどんなことが起こったのか?

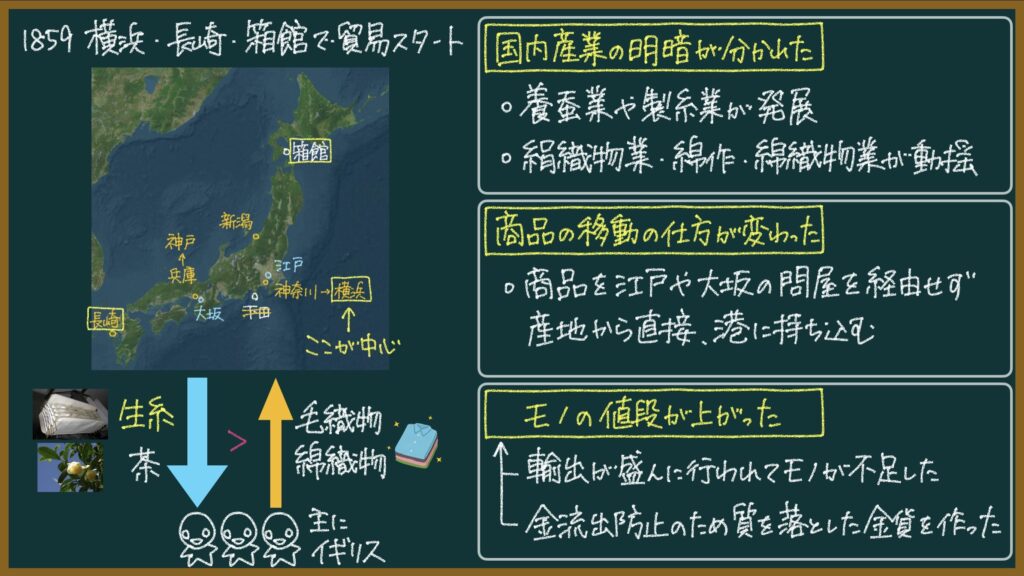

1859年、横浜・長崎・箱館で欧米諸国との貿易が始まりました。

※条約には「神奈川」を開港するって書かれていたけど、神奈川は人通りが多く日本人と外国人のトラブルがたくさん起きそうだったので、外国人を遠ざけるために横浜に開港場が変わった。

貿易の特徴についてざっくりまとめるとこんな感じです↓

貿易の内容

- 中心となった港:横浜(全体の8割)

- 貿易相手:イギリス人が中心。アメリカは南北戦争(1861〜65)のため後退。

- 主な輸出品:生糸が8割。(他には茶・蚕卵紙・海産物など)

- 主な輸入品:毛織物・綿織物が中心。

- 貿易収支:輸出>輸入

貿易が始まった結果、人々の「今までの日常生活」が揺らぐことになって、人々は混乱したり不安になったりしました。まあ今までやっていなかったことをやり始めたわけですから、混乱したり不安になったりするのはわかる気がします。

じゃあ具体的にどんな変化が起きたのでしょうか?3つ説明します。

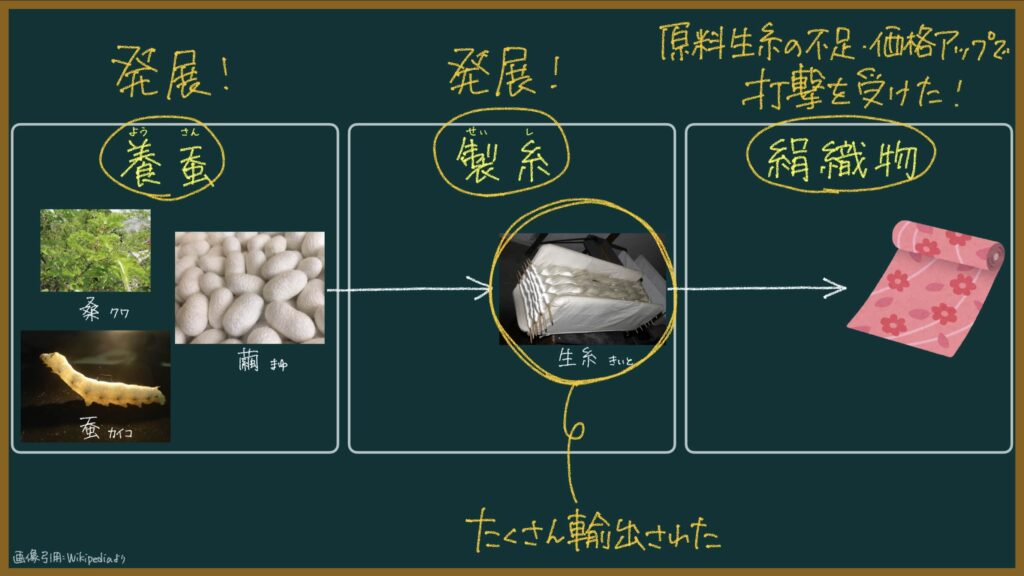

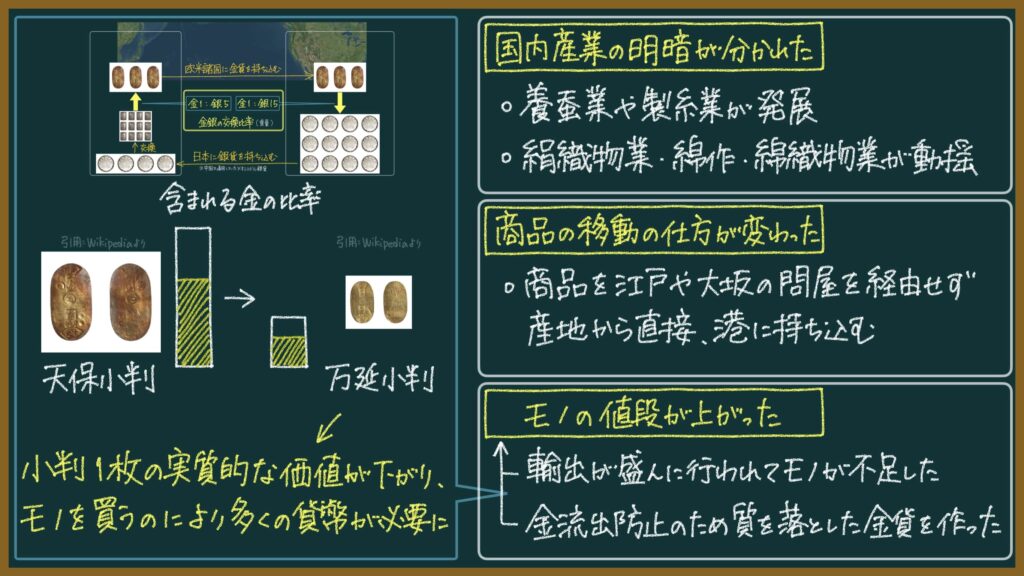

(1)国内産業の明暗が分かれた

欧米人は日本の生糸をたくさん買ってくれたので、生糸の原料となる蚕を育てる養蚕業や、蚕の繭から生糸にする製糸業が急速に発展することになりました。

一方で、原料生糸が不足したり値段が高くなったりしたため、生糸を原料にして布を作る絹織物業は打撃を受けました。

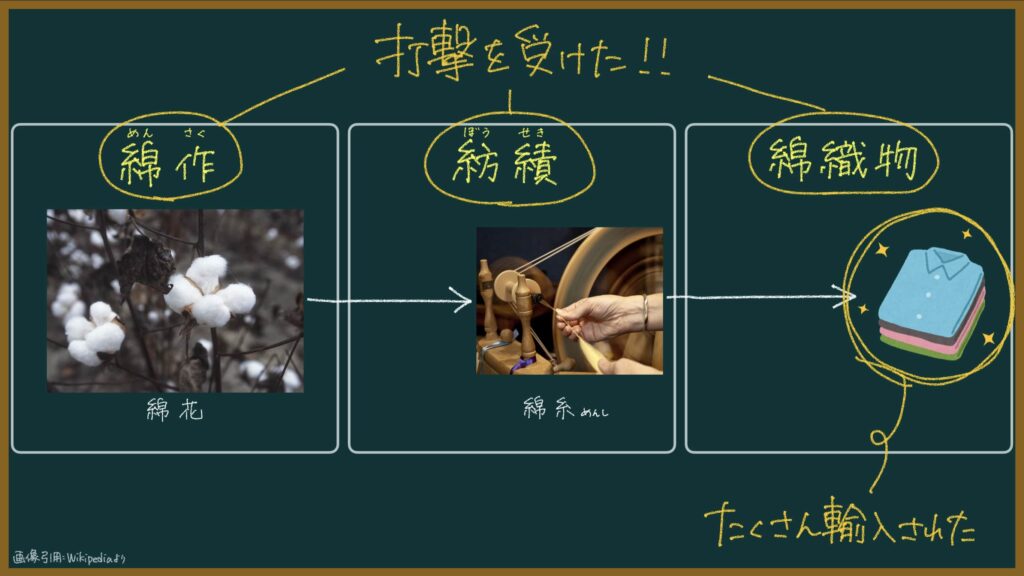

また、日本はイギリスから安い綿織物をたくさん買ったので、日本の綿作・綿織物業は動揺することになりました。

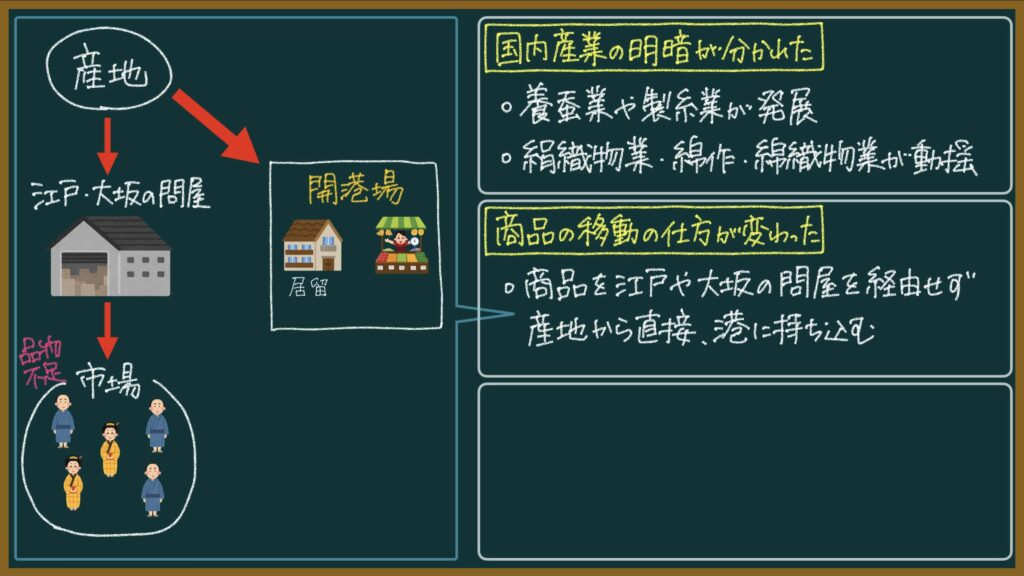

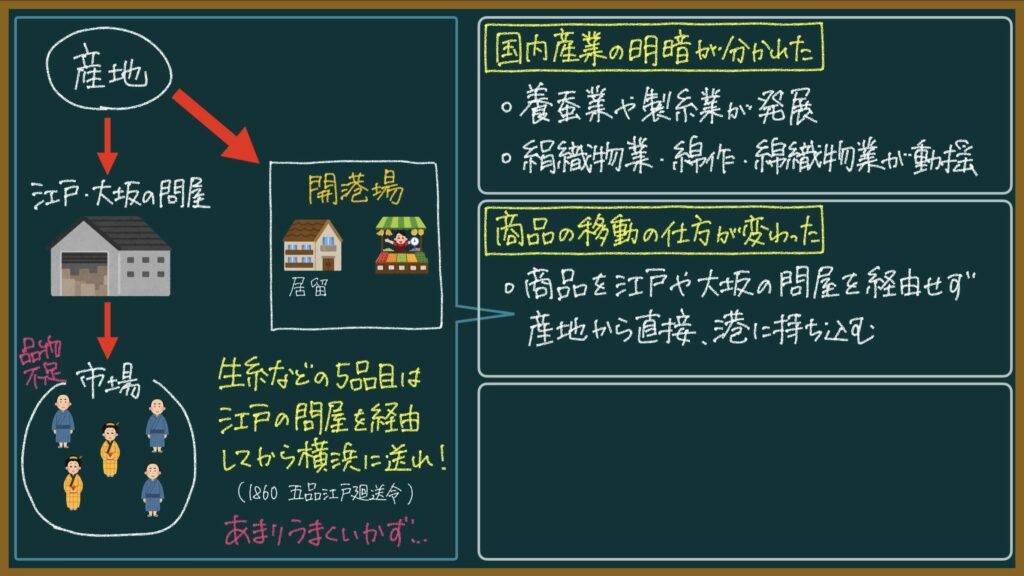

(2)商品の移動の仕方が変わった

港の居留地にいる外国商人と日本の商人との間で商売が行われるようになったわけですが、例えば主な輸出品であった生糸は、日本人相手に売るよりも外国人相手に売った方が高く売れるという状況でした。

で、「日本人に売るよりも港で外国商人に売った方がむっちゃ儲かるやん!」って気づいた人々が、江戸・大坂の問屋を経由せずに産地から直接、横浜の港に商品を持ち込むようになったんです。

その結果、今までの商品の移動の仕方(流通機構)が崩れて、国内市場で品物不足になり、全体的にモノの値段がアップして日本経済に混乱が生じることになってしまいました。

この状況に対して幕府は、1860年に生糸などの5品目は江戸経由で横浜に送りなさい!っていう命令を出した(五品江戸廻送令)

んですけど、あまりうまくいかなかったようです。

(3)モノの値段が上がった

輸出が盛んに行われてモノが不足したため、国内でモノの値段が上がってしまうことになりました。

また、金の国外流出を防ぐために質を落とした金貨を発行したことも、国内での物価上昇を加速させました。

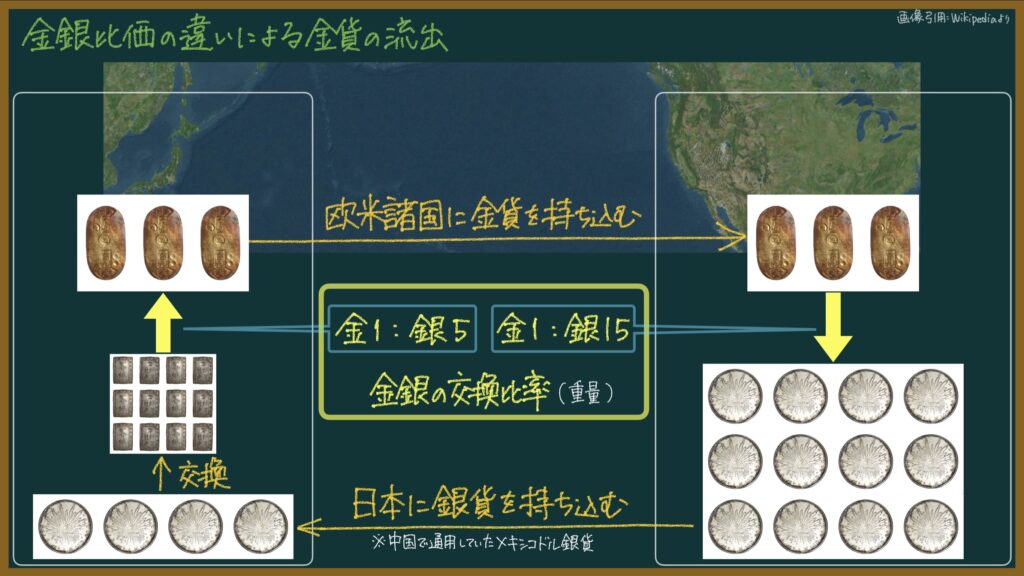

自由貿易がスタートした結果、日本にあった金貨が海外に大量に流出してしまうことになりました。

というのも、貨幣は同じ種類を同じ量で交換するルールになっていたのにもかかわらず、日本と欧米諸国で金と銀の価値が違ったからです。

日本では、金と銀の交換比率は重量比で金1:銀5でした。

一方、欧米諸国では、金と銀の交換比率は重量比で金1:銀15だったようです。

このことを知った欧米人が、

外国の銀貨を4枚、日本に持っていく

→外国の銀貨4枚を日本の銀貨12枚と交換する

→日本の銀貨12枚を日本の金貨3枚と交換する(金1:銀5の比率)

→日本の金貨3枚を欧米諸国に持っていく

→日本の金貨3枚を外国の銀貨12枚と交換する

→外国の銀貨を12枚、日本に持っていく

→外国の銀貨12枚を日本の銀貨36枚と交換する

→日本の銀貨36枚を金貨9枚と交換する(@日本)

ってグルグル回したら超お得じゃん!錬金術やないかい!ってことに気づきました。

結局、日本にあった金貨が海外に大量に流出することになってしまったのです。

これに対して幕府は、含まれている金の量を減らした小判を新たに作るという対応をしました。小判に含まれている金の量が減れば、金の海外流出を抑えられる!という理屈です。幕府は、重さ(量目)を3分の1に減らした小判である万延小判を作ったのです。

が、この結果、小判1枚の価値が3分の1になってしまったわけなので、モノを買うのに今までよりも多くの貨幣が必要になってしまいました。金の海外流出は防ぐことができましたが、物価がものすごくアップしてしまったのです。そうなると、人々の「今までの日常生活」が揺らぐことになりますよね。

以上のように、貿易がスタートした結果、

- (1)国内産業の明暗が分かれ、

- (2)商品の移動の仕方が変わり、

- (3)モノの値段が上がった

ことで、人々の「今までの日常生活」が揺らぐことになって、人々は混乱したり不安になったりしたのです。「幕府め、このやろー!」って人々が思うのも無理ありません。

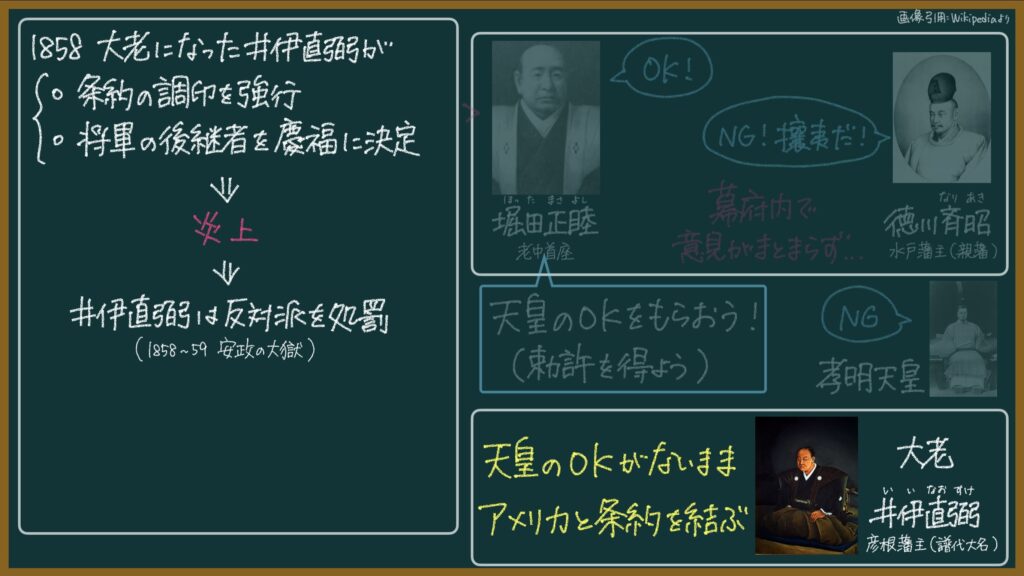

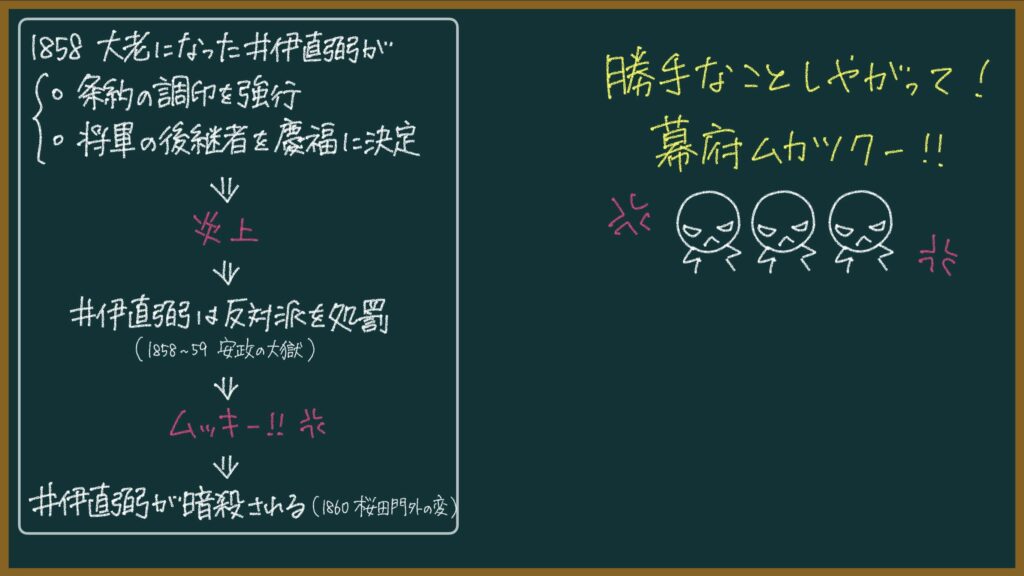

勅許を得ずに条約を結んだ幕府はどうなったのか?

また、孝明天皇の勅許を得ずに条約を結んでしまったことに対しても批判が起こりました。

幕府の中心にいたのは南紀派の井伊直弼で、幕府は孝明天皇の勅許を得ずに条約を結びました。

また、条約が調印された後、13代将軍家定の後継者争いは南紀派の勝利で決着がついて、幕府は「徳川慶福が次の将軍になるよ!」って発表しました(→慶福は徳川家茂と改名)。

このように、条約調印でも将軍の後継ぎ争いでも、南紀派の井伊直弼の勝利!って感じになったわけです。

となると、南紀派と対立していた一橋派からしたら面白くありません。彼らは井伊直弼に対して「ちくしょう…」っていう感情を抱き、「ふざけんな!」って感じで幕府の政策を批判したのです。

そうやって幕府を批判してきた人たち(徳川斉昭・松平慶永・島津斉彬など)を、井伊直弼はぶちのめしてしまいます(1858〜59安政の大獄)。

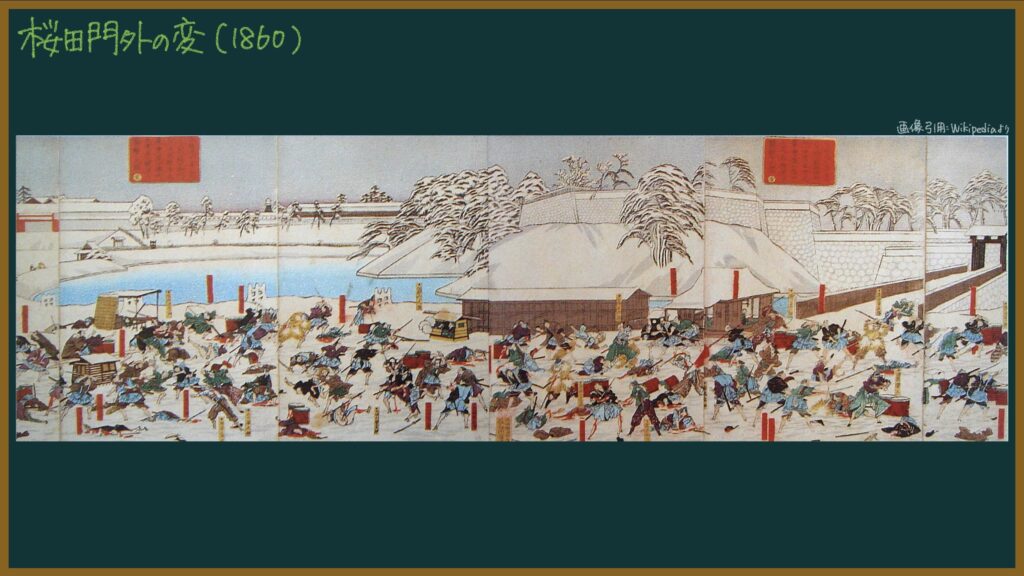

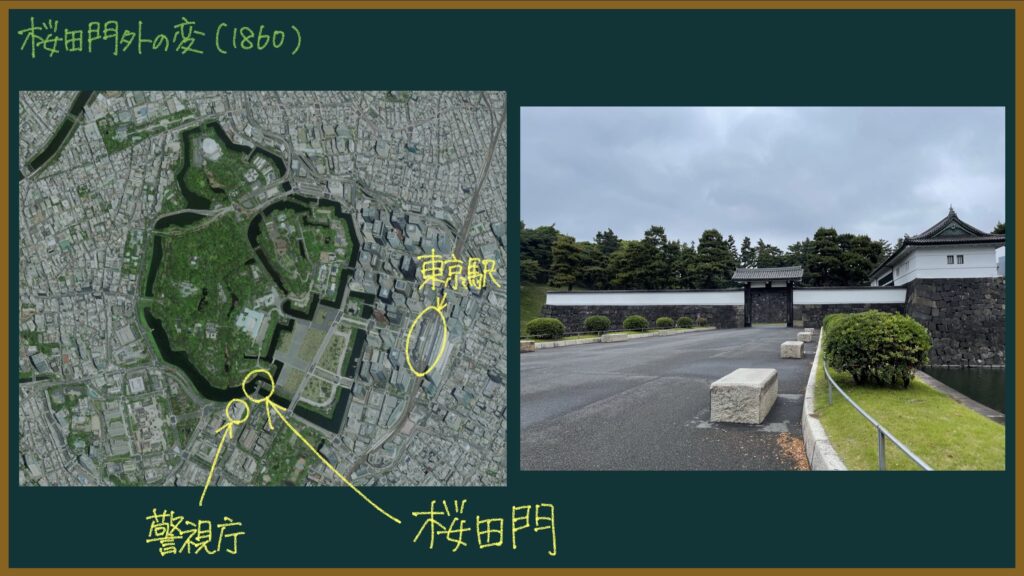

でもそんなことしたら、ますます幕府に対して「ふざけんじゃねえコンニャロクソヤロー!」ってなりますよね。こうして、大老の井伊直弼は水戸藩を脱藩した武士によって暗殺されてしまいました(1860桜田門外の変)。

ざっくりまとめると、

欧米諸国が日本にやってきて日本が危機的な状況に陥っている中で、「この国をどうするべきか?」に関して国内で対立が起き、今まで日本を引っ張ってきた幕府の中もぐっちゃぐちゃになっている…ということです。

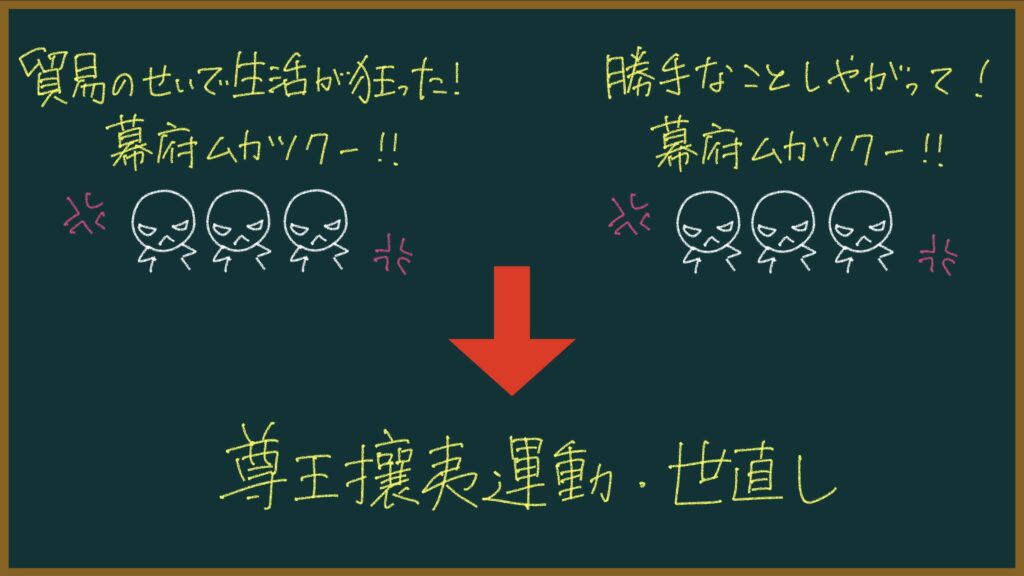

尊王攘夷運動や世直しを求める風潮が広まった

こうして、貿易開始による人々の混乱・不安と幕府への反発が合わさって、尊王攘夷運動や世直しを求める風潮が広がることになりました。

尊王攘夷運動っていうのは、ざっくり言うと「天皇ダイスキ!外国ブットバセ!」っていう運動のことです。

世直しっていうのは「世の中を良くしてくれ!」っていう運動のことです。世直しを掲げた百姓一揆や打ちこわしが発生したり、世直し的な思想をもつ宗教(天理教・金光教など)が流行したりすることになりました。

この後、いよいよ「幕府をぶっつぶして日本を再生するぞ!」っていう動きが加速していくことになります。続きは次の記事で!

動画でも解説

日本史の記事・動画一覧はこちら

参考文献

関連:高校日本史Bの参考書・問題集を東大卒元教員が紹介【大学受験にもおすすめ】

通信教育

学習漫画・参考書

社会科チャンネル

社会科(歴史・地理・公民・政治経済)の内容について、本質的な部分をわかりやすく解説するチャンネルです。