エネルギーをムダにしない未来へ:いま注目される技術と工夫

「持続可能な社会」を実現するためには、限られたエネルギーをできるだけムダなく使う工夫が欠かせない。

ここでは、エネルギー・電力を効率的に活用するために今注目されている取り組みを紹介する。

化石燃料以外から電力を生み出す

これまで人類は、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料を中心にエネルギーを得てきた。

しかし、温暖化対策や資源枯渇リスクを考えると、化石燃料に頼らない新しい電力源が必要。

現在、実用段階にあるものから、将来の本命と期待される技術まで、いくつかの選択肢が注目されている。

- 太陽光発電:太陽の光エネルギーを直接電気に変える方法。すでに世界各地で普及が進んでいる。

- 風力発電:風の力で風車を回して電気をつくる方法。特に近年は、海の上に設置する洋上風力発電が成長分野として期待されている。

- 核融合発電:太陽の中で起きているエネルギー生成(核融合)を、地上で再現しようとする究極の発電方法。現在はまだ研究開発の段階だが、実用化されればエネルギー問題の根本的な解決につながる。

電力への変換ロスを抑える

コジェネレーションシステム

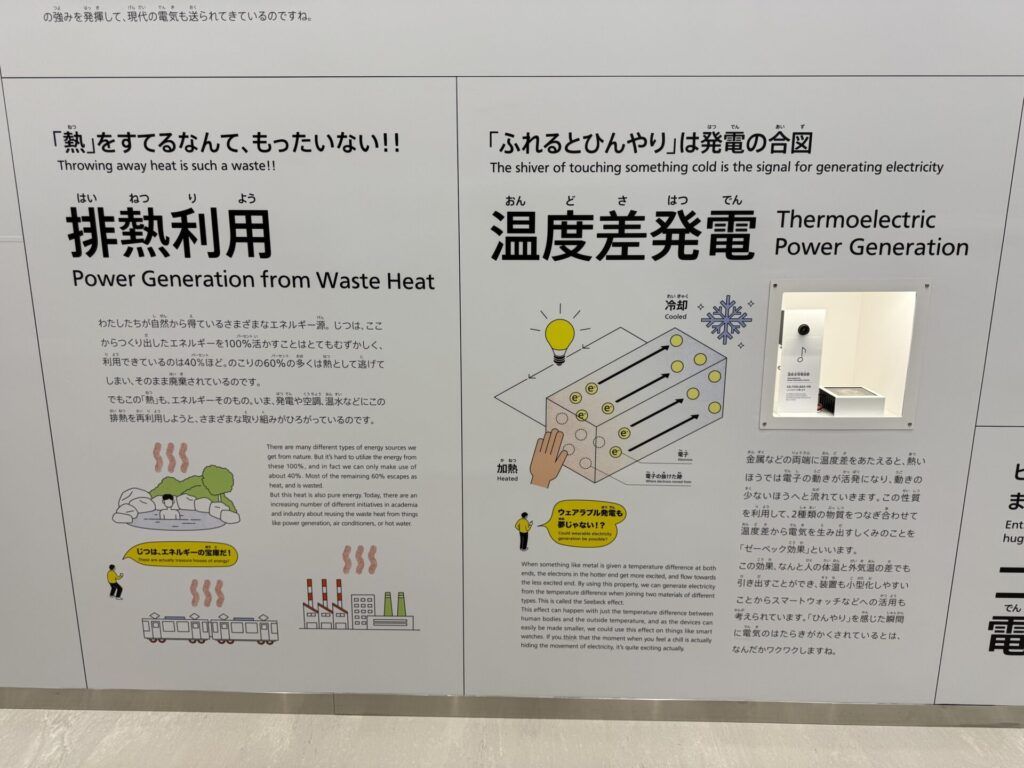

通常の発電では、燃料を燃やしてタービンを回す際に発生した大量の熱が、ほとんど使われずに捨てられている。

つまり、「せっかくエネルギーを使っているのに、電気にならない分がものすごく多い」という課題を抱えている。

この問題を解決する方法として注目されているのが、コジェネレーションシステム(熱電併給)。発電したときに出る熱も無駄なく回収して利用する仕組み。

一つのエネルギー源で「電気」と「熱」両方をまかなうことができるため、エネルギー利用効率が大きく高まる。たとえば、発電時の熱を利用してお湯を沸かしたり、暖房に使ったり、工場の生産プロセスに活用したりすることができる。

送電ロスを抑える

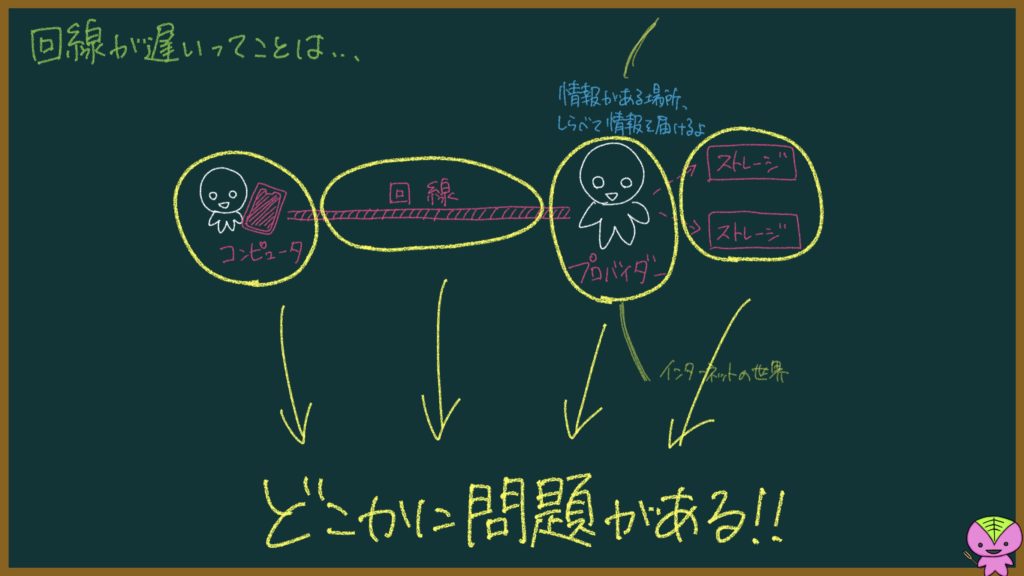

電気は、電線を流れるときに必ず電気抵抗によってエネルギーの一部が熱として失われる。特に長距離を送電する場合、このロスは無視できない規模になる。

つまり、送電距離が長いほどエネルギー損失が大きくなる。

こうした送電ロスを抑えるために、次のような工夫が注目されている。

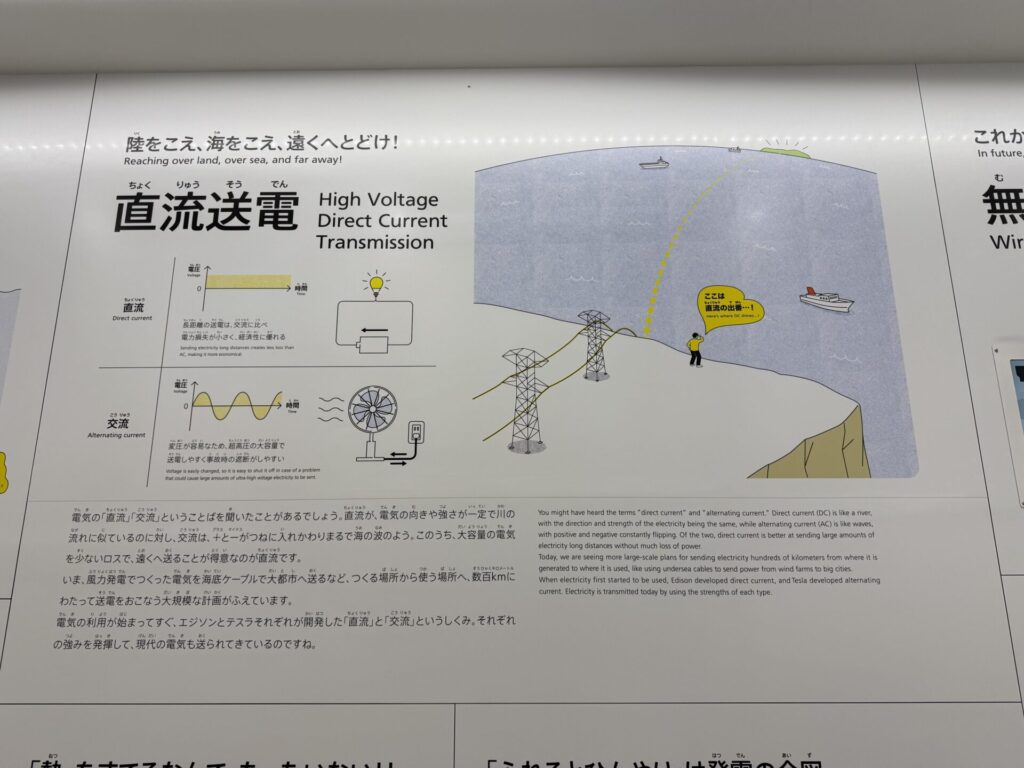

直流発電(DC発電)+直流送電(DC送電)

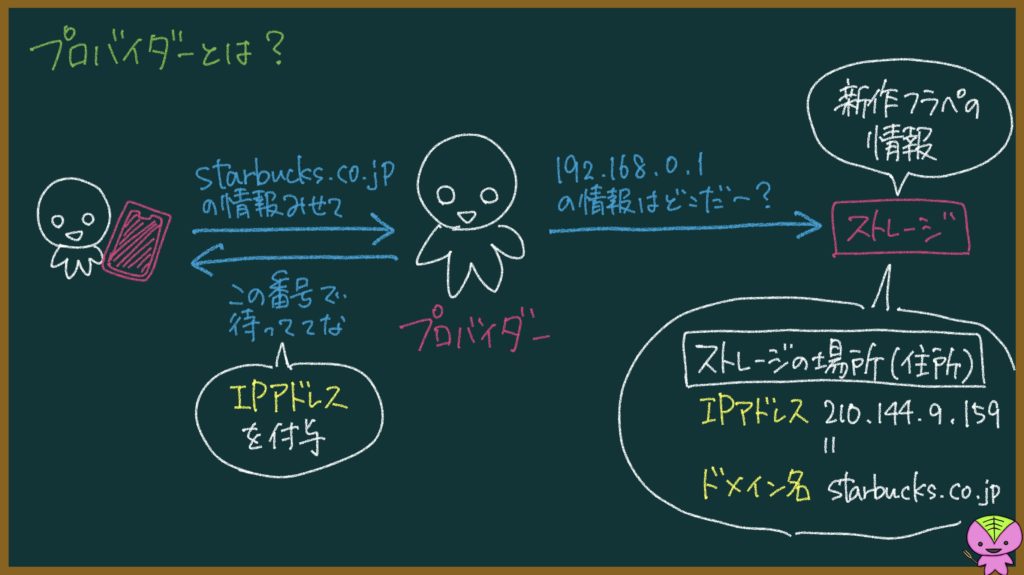

現在の送電の主流は交流(AC)送電だが、交流にはメリットとデメリットがある。

- 交流送電は、電圧を自由に変えられるため、長距離送電に適している。

- しかし、周波数変換や誘導によるロスも発生しやすい。

一方、直流送電(DC送電)は、同じ距離なら交流よりもロスを小さくできる可能性がある。

特に、大規模な遠距離送電(たとえば洋上風力発電の陸上送電など)では、直流送電の技術が期待されている。

参考:21世紀は直流電気の時代

小型分散型発電システム

もう一つの工夫は、そもそも送電距離を短くすること。巨大な発電所で大量に発電して遠くまで送るのではなく、消費地(都市・工場・ビルなど)の近くで小規模な発電を行う。

たとえば、

- 太陽光パネル

- 燃料電池

- 小型ガス発電機

などがこの例にあたる。

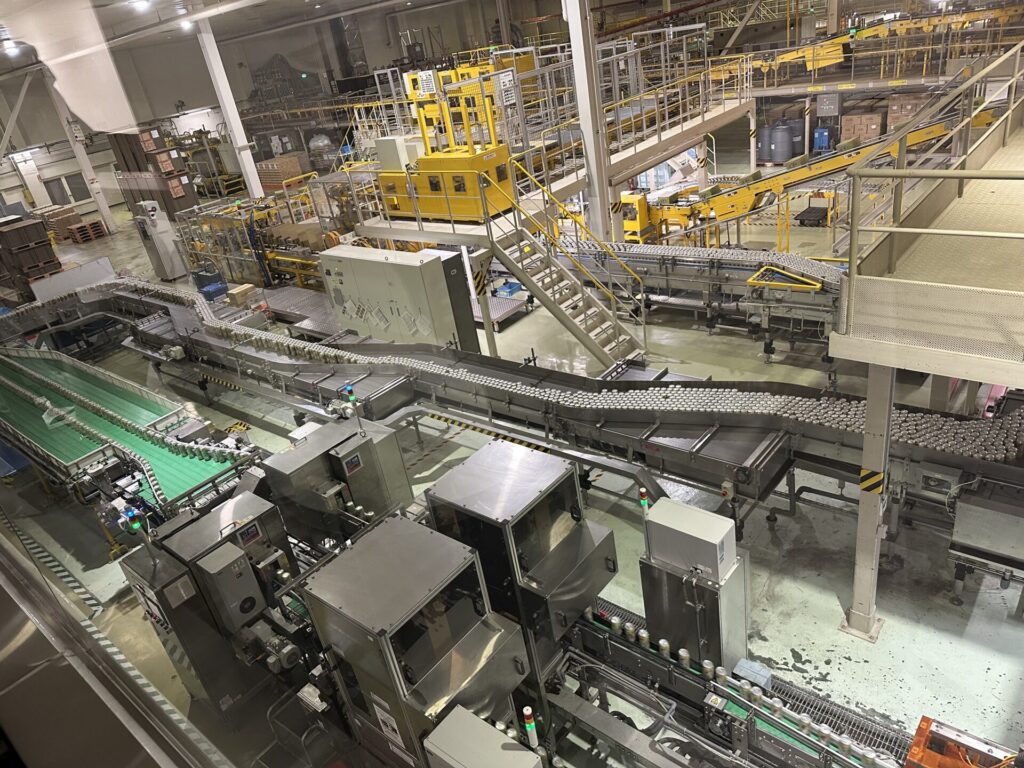

工場の生産プロセスを効率化(産業部門のエネルギー効率改善)

このエネルギー使用を抑えるために、工場で使われている機械や生産プロセスそのものをより高効率なものに変えていく工夫が必要。

具体的には、エネルギー効率の良い機械へ更新することや、生産工程を見直して無駄を省くことが挙げられる。

エネルギー利用を効率化する新しい技術の利用

電気自動車(EV)

乗り物も変わってきています。

電気自動車(EV)は、ガソリン車に比べてエネルギー利用効率が高く、走行中に二酸化炭素を排出しない。

ただし、EVの環境性能を本当に高めるには、充電時に使う電力もクリーンである必要がある。また、車両の製造段階で使われるエネルギー(いわゆるグレーエネルギー)も無視できない。

光半導体

現在、電気(電子)の流れには必ず抵抗があり、エネルギー損失(熱)が避けられない。また、電子が配線内を移動する速度には限界があり、高速化にも物理的な壁が近づきつつある。

そこで、「もっと速く、エネルギーロスも少ない光を使って半導体を動かそう!」という新しい発想が登場している。

光コンピューティングや光通信技術は、電力消費を大幅に抑え、超高速な情報処理を実現できる可能性があり、期待されている。

まとめ

エネルギーの効率的利用には、

- 発電方法を工夫して供給側のロスを減らすこと(太陽光発電、コジェネレーションなど)

- 消費する側も効率化していくこと(EV、光半導体など)

の両方が重要。