エネルギー源をわかりやすく:なぜエネルギーが必要なのか?

現代の文明社会はエネルギーあってこそ。

人間が活用してきたエネルギー源について解説する。

人間は自然の中にあるエネルギーを活用して生きている

エネルギーとは「ものを動かす力」や「何かを変化させる力」のこと。

人間はこのエネルギーを、いろいろな形で使いながら生きている。

たとえば、僕たち人間はごはんを食べて、エネルギーを体の中に取りこむ。このエネルギーを使って、歩いたり、話したり、考えたりしている。

でも、体の中のエネルギーだけでは足りないことがたくさんある。

たとえば

- 山の向こうにある町まで歩くのは大変だけど、バスや車ならすぐに行ける。

- 重い鉄を曲げるのは人の力では無理だけど、機械ならあっという間。

- 冬にあたたかいお風呂に入りたいけれど、体のエネルギーだけではお湯は沸かせない。

こうした「自分の力ではできないこと」を実現するために、そして生活をもっと便利で快適にするために、人間は自然のエネルギーを利用し、それを役に立つ形に変える道具や機械を発明してきた。

人間が活用しているエネルギー源

人間は、生きるために欠かせないエネルギーを、自然の中からさまざまな形で取り出して利用してきた。

ここでは、どのようなエネルギー源が活用されてきたのかを紹介する。

自然のエネルギー

もっとも身近で、昔から人間が利用してきたのが、太陽、風、水といった自然の力。

太陽光

太陽の光は、衣類や食べ物を乾かすなど、身近な生活に役立ってきた。

現在では太陽光パネルによって発電に利用され、重要なエネルギー源となっている。

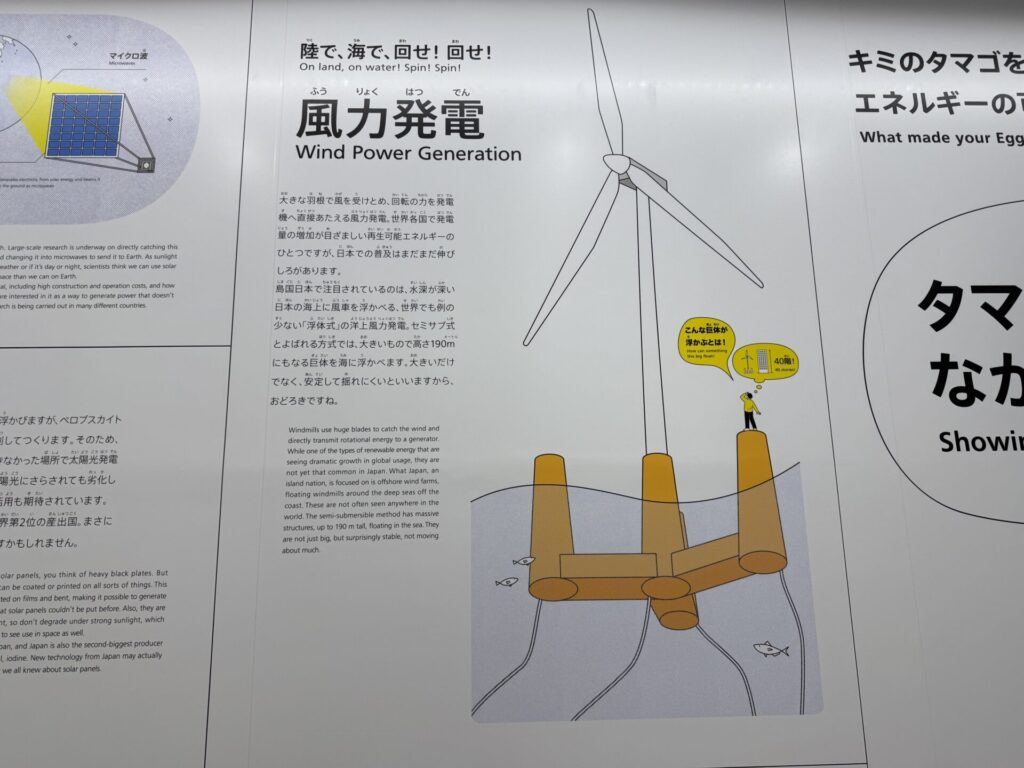

風力

風の力は、帆船を動かしたり、風車を使って粉をひいたり水をくんだりするために活用されてきた。

現代では風力発電が進み、再生可能エネルギーの一つとして重要な役割を果たしている。

水力

水の流れは、水車を使って粉をひいたり、農業用水をくみ上げるために使われてきた。

今ではダムや川を利用した水力発電によって、電気を生み出す大きなエネルギー源となっている。

生物のエネルギー

生き物の力も、人間が古くから活用してきた重要なエネルギー源。

(厳密にはこのあと説明する「化学エネルギー」の一種だが、わかりやすさのためここでは別立てで説明する)

動物

牛や馬、ラクダなどの動物は、農作業や荷物運びに使われ、人間の代わりに重労働を担ってきた。

また、人間自身の体の力も重要なエネルギー。僕たち人間は体に取りこんだエネルギーを使って活動している。

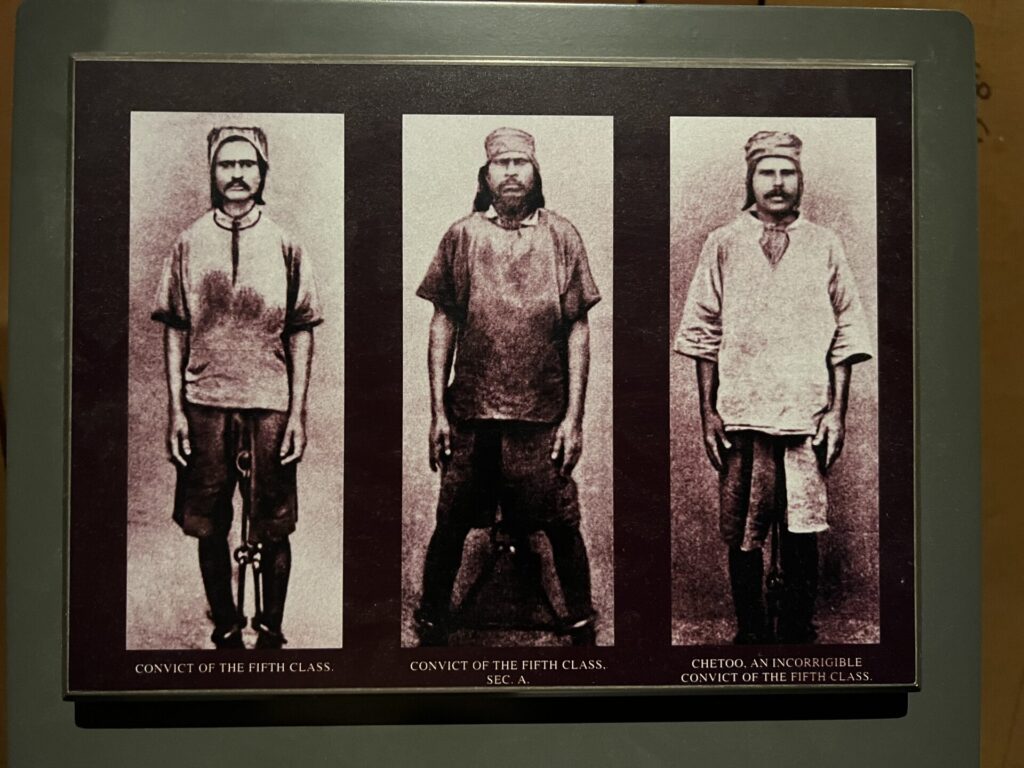

歴史をふり返ると、「奴隷」という形で人間の力を利用していた社会もあった。

さらに、動物を食べることもエネルギーの取り込みと言える。私たちは、動物の体に含まれるエネルギー、特に炭素を体内に取りこみ、自らの活動に利用している。

植物

植物もエネルギー源として利用されてきた。

木を切って薪にし、火をおこすことで料理をしたり、冬に部屋を温めたり、金属を加工するための高温を生み出したりしてきた。

また、植物を食べることも、エネルギーを取り込む行為。僕たち人間は植物が蓄えた炭素を体に取りこみ、自らのエネルギー源にしている。

- キャベツも木も「植物」。キャベツからはあまりエネルギーを得られないけど、木はエネルギー源として有用。なぜ?

-

食べてエネルギーを得るのに向いた植物と、燃やして使うのに適した植物がある。

キャベツは水分が多く、炭水化物や脂質が少ないため、カロリー(=人間のエネルギー源)になりにくい植物。

また、含まれる「セルロース(植物の細胞壁)」は人間には消化しづらく、栄養として吸収できない。

※ウシやヤギなどの草食動物は、胃の中に発酵させる微生物を持っていて、セルロースをエネルギーにできる。

一方、木は炭素を多く含んでおり、燃やすことで熱エネルギーを得るのに適している。

植物の例 エネルギー源としての特徴 キャベツなどの葉野菜 水分が多く、カロリーは低め。栄養素はあってもエネルギーにはなりにくい 米・麦・イモなど でんぷんが多く、体内で分解しやすいためカロリーが高い 木・薪 燃やすと多くの熱を出す。燃料としては強力だが、人間は食べられない

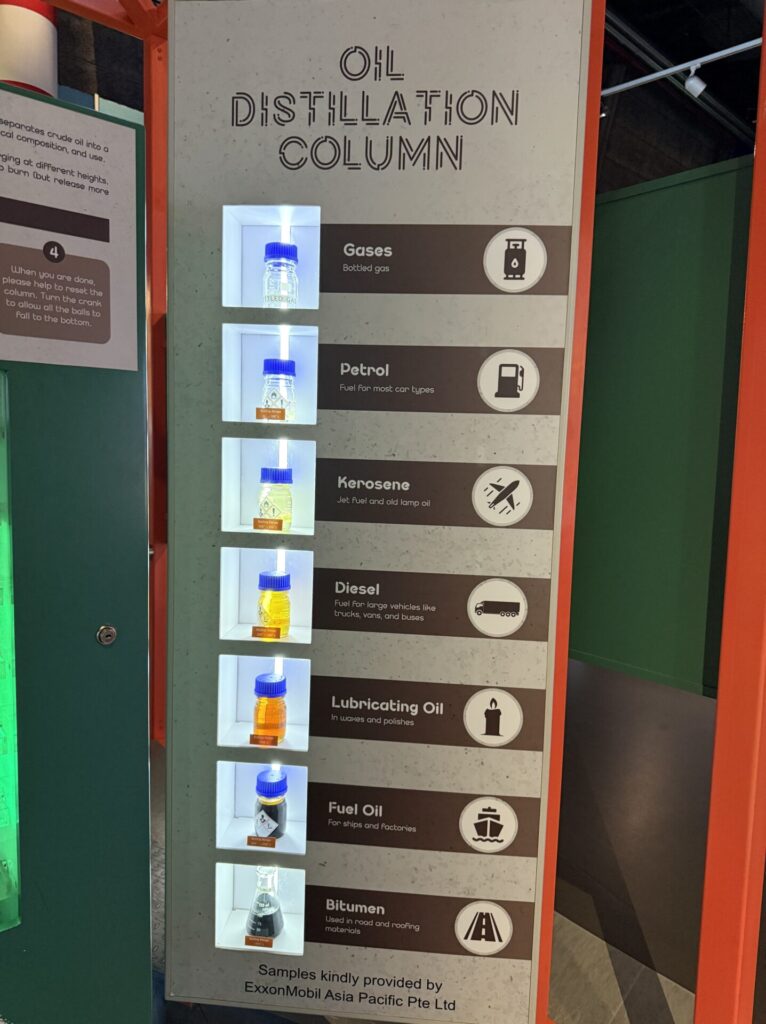

化石燃料(石炭・石油・天然ガス)

植物や動物などの生き物が、何百万年という長い時間をかけて地中で変化したものが「化石燃料」。

石炭、石油、天然ガスは燃やすことで強い熱を生み出す。その熱で水を沸かし、蒸気を発生させてタービンを回すことで、電気を生み出したり機械を動かしたりすることができる。

これらのエネルギー源は産業革命以降、急速に利用が広がり、大量生産・大量輸送を可能にする社会の基盤となった。

分子のエネルギー

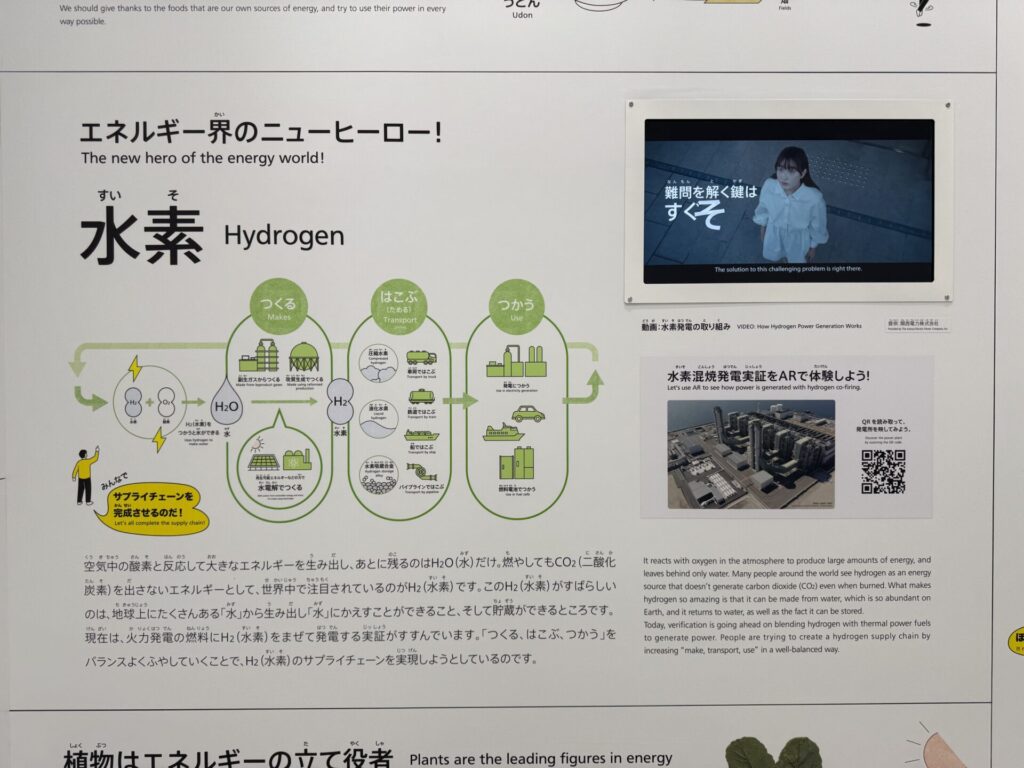

水素

水素(H₂)と酸素(O₂)を反応させて水(H₂O)を作るとき、化学反応によってエネルギーが放出される。

2H₂ + O₂ → 2H₂O + 熱

- エネルギーが放出される理由

-

水素や酸素の分子は結合が不安定なので高エネルギーで結びついている。

一方、水(H₂O)は酸素原子と水素原子が強くしっかりと結びついていて壊れにくく、低エネルギーで結びついている。

そのため、水素と酸素の分子が化学反応によって水分子に変わる時に、その差分の余ったエネルギーが放出される。

アンモニア(NH₃)

アンモニアも酸素と反応させることでエネルギーを放出する。

水素よりも貯蔵・運搬がしやすいため、次世代エネルギー源として注目されている。

その他(エタノール、プロパンなど)

身近な燃料にも、化学反応でエネルギーを取り出すものがたくさんある。

原子核のエネルギー

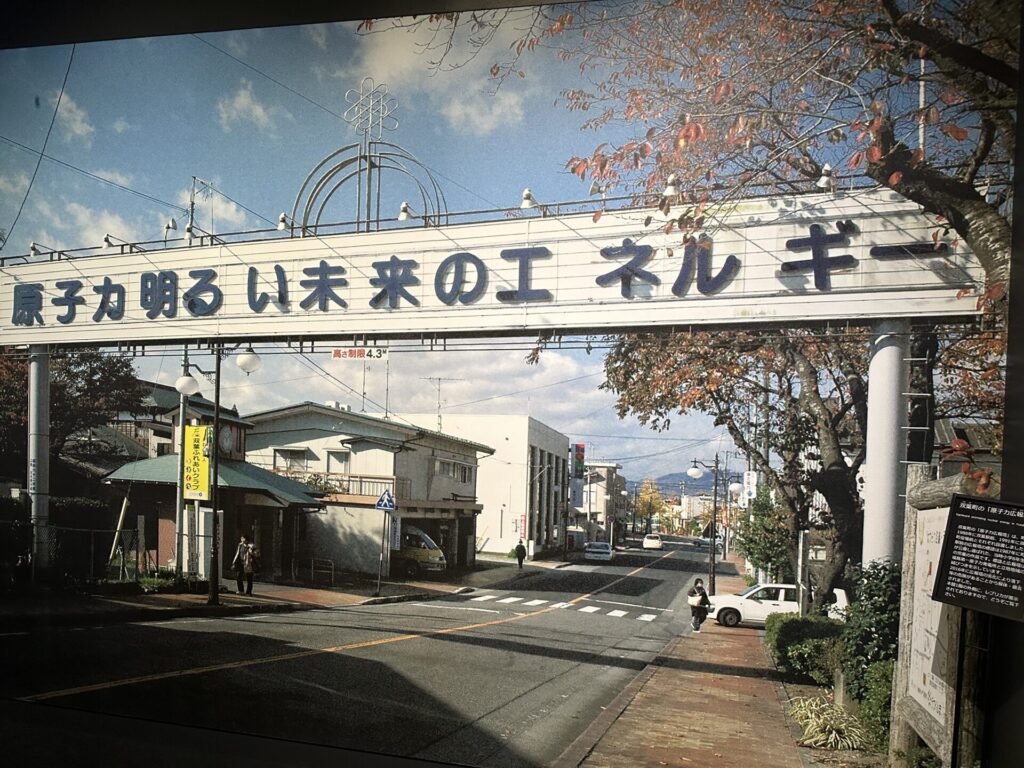

20世紀に入り、人間はさらに新しいエネルギー源として「原子の力」を使うようになった。

分子ではなく、原子の中心(原子核)から取り出されるエネルギーは桁違いに大きい。

核分裂

ウランのような重い原子核が分裂するとき、莫大なエネルギーが放出される。

ウラン1gの核分裂で得られるエネルギーは、石炭3トン分に相当すると言われている。

核融合

軽い原子の核同士が合体して、より重い原子になるときにも、巨大なエネルギーが生まれる。太陽のエネルギーはこの核融合反応によるもの。

夢のエネルギー源として、実用化に向けて研究中。

まとめ:他にも様々な可能性がある

人間は、自然界に存在するエネルギーをさまざまな形で取り出し、加工し、利用することで、生活を成り立たせ、文明を発展させてきた。

こうした工夫と努力の積み重ねが、僕たちの社会をここまで押し上げた。

そして、人間が活用できるエネルギーには、まだまだ多くの可能性が広がっている。

一次エネルギーと二次エネルギーとは?なぜわざわざ加工するのか?