情報通信とは?情報通信の歴史をわかりやすく

スマホでニュースを読み、メールを送り、動画を見る。

あたりまえのように行われている「情報のやり取り」の技術はどのように発展してきたのか?

ヒトは「情報」をやり取りして生きている

ヒトはモノを作る(=工業を行う)だけではない。

目に見える「製品」だけでなく、目には見えない「情報」、たとえば言葉、知識、考え方を生み出し、それをやり取りして社会をつくってきた。

この「情報をやり取りする」ことを情報通信と言う。

情報通信には、次のようなステップがある。

| 情報の伝え方を考える | どんな情報を、どのような形で相手に伝えるのかを決める |

| 情報を届ける | 実際に相手に情報を送る |

| 情報を受け取って解釈する | 受け手は、その情報を理解・分析し、自分の中に取り込む |

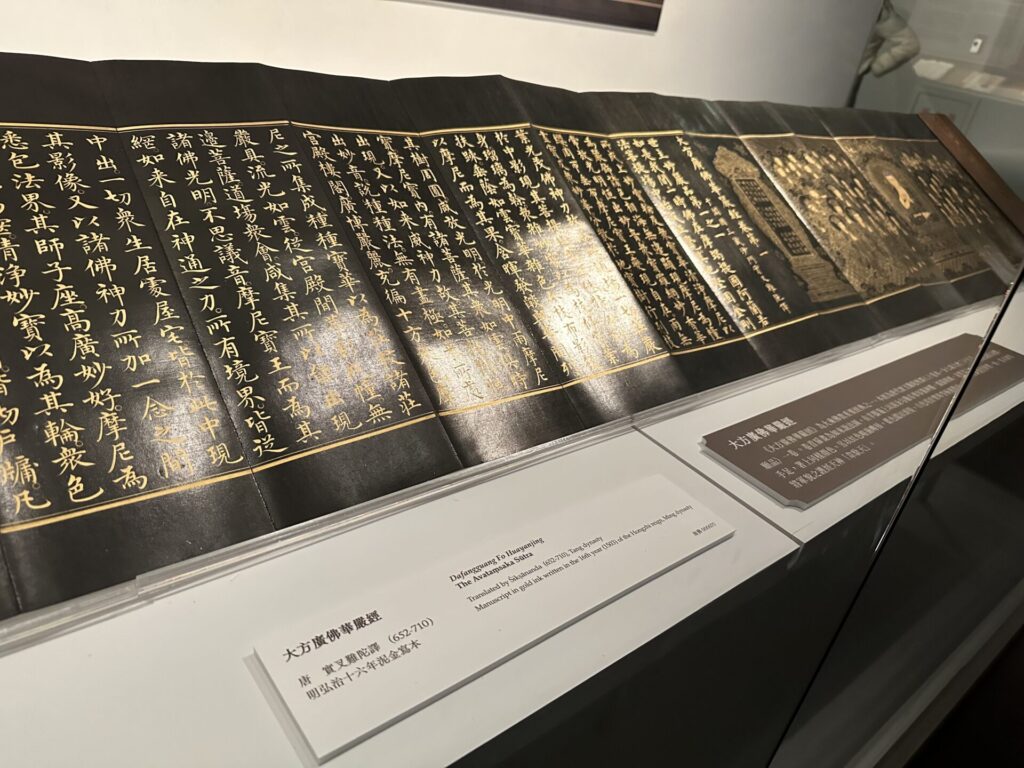

| 情報を保存する | 情報が失われないように記録する(現在から未来への情報のやり取り) |

このステップの中で、人類が特に力を入れてきたのは「情報を届ける」(=情報通信)である。

相手に情報を届けるために

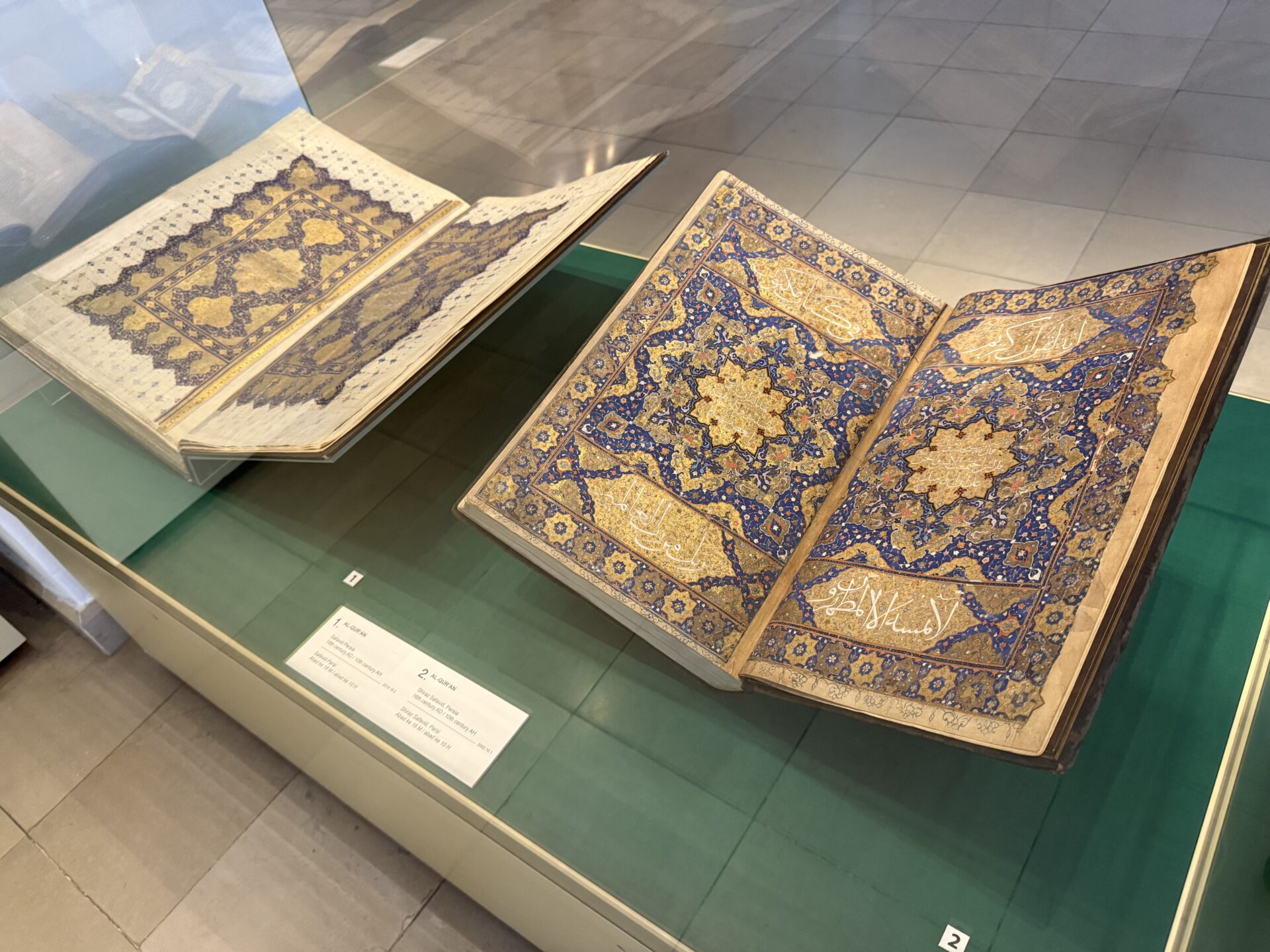

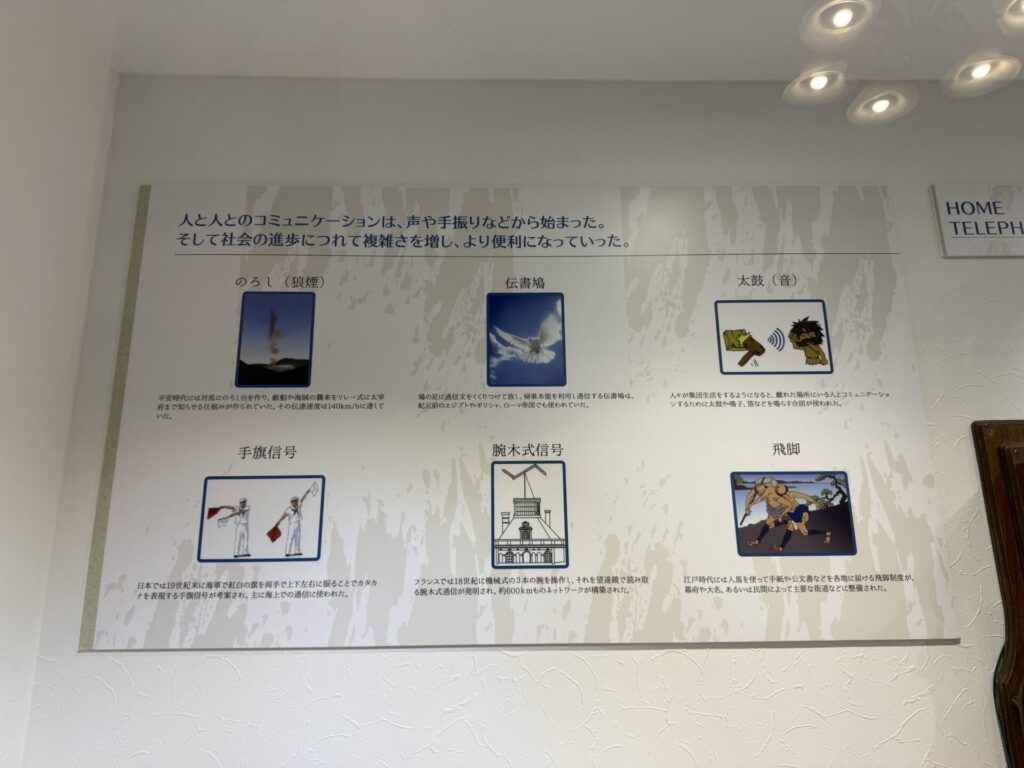

人類は古くから、情報を伝えるための工夫をしてきた。言葉や身振り、絵や文字といった表現の手段を発達させ、自分の思いや考えを相手に届けようとしてきた。

目の前にいる相手なら、それで十分である。しかし、遠く離れた相手に情報を伝えるのは難しい。

そこで人類は、遠くにいる人に情報を届けるという点でも、工夫をしてきた。

- 光や音によって伝える(狼煙、太鼓、信号)

- 移動して伝える(手紙、伝書鳩)

できれば移動せずに、速く正確に情報を伝えたい。そんな人間の願いが、情報通信技術のさらなる進化を後押ししてきた。

有線通信:電気と銅線によるブレイクスルー

やがて人類は電気(と銅線)を使えば情報を一瞬で遠くに届けられるということに気づいた。

そうして生まれたのが電信である。これは、音声そのものではなく、モールス信号のような単純なパターンを電気信号にして送る仕組み。

この技術が生まれたことにより、1850年代頃から世界で海底電信ケーブルが敷設されるようになり、遠く離れた場所同士でメッセージのやりとりが可能になった。

しかし、当時の電信は「文字情報」しか送れず、「声」は伝えられなかった。

そこで、「音声そのものを届けられないか?」という研究が行われ、ベルという人物が1875年、彼は音声を電気信号に変えて送る電話機(アナログ通信)を発明した。

無線通信と放送の時代へ

ただし、電信も電話も、相手と「線でつながっている」必要があった。可能であるなら、線をつながない状態で(無線で)情報をやり取りしたい。

そんな思いから、無線通信の技術が生まれた。

- 1888年、ハインリヒ・ヘルツが電磁波の存在を実証。

- 1895年、マルコーニが電波を使った無線通信に成功。

無線で情報を届けられるようになると、特定の人だけでなく多数に向けて情報を送ること(=放送)がしやすくなる。

- 1920年、アメリカで世界初のラジオ放送がスタート。

- 1925年、日本でも東京・大阪・名古屋でラジオ放送が始まった。

デジタルへの転換

ただし、アナログ通信には弱点があった。音声を電気信号にして送るアナログ通信はノイズに弱く、長距離伝送では音質が劣化するという特徴があったのだ。

そこで、「情報を0と1のデジタル信号に変えて送れば、ノイズの影響を抑えられるのでは?」という発想が生まれた。

- 音声情報を0と1というデジタル信号に変換し、

- デジタル信号の状態で届けて、

- 情報を受け取った人が音声情報に戻す

こうして、デジタル通信が誕生した。

光通信

そして、さらなるブレイクスルーが訪れる。

「もっと速く、もっとたくさんの情報を届けたい」。そんなニーズに応えるための技術として、光ファイバー通信が誕生した。

光は電気よりも減衰しにくく、干渉を受けにくいため、長距離でも高速かつ大容量の情報通信が可能になったのである。

まとめ

人類は、「より遠くへ」「より速く」「より正確に」情報を届けたいという願いを、技術の力で叶えてきた。

その努力の延長線上に、私たちが今当たり前のように使っているスマホやインターネットがある。

そして、こうした情報通信が成り立つための「道」や「基盤」を支えているのが、NTTをはじめとする通信インフラ企業である。

→なぜ今、世界中でデータセンターが建設されているのか?情報通信の進化から読み解く