情報通信とは?情報通信の歴史をわかりやすく

モチオカ(望岡 慶)

モチオカの社会科プラス

人間は古くから川や海を渡るために船を作ってきた。

では、その「船を作る産業=造船業」はどのように発展してきたのだろうか?

もともと船は木で作られており、世界各地、特に良質な木材が手に入りやすい地域で造船が盛んに行われていた。

例えば・・・

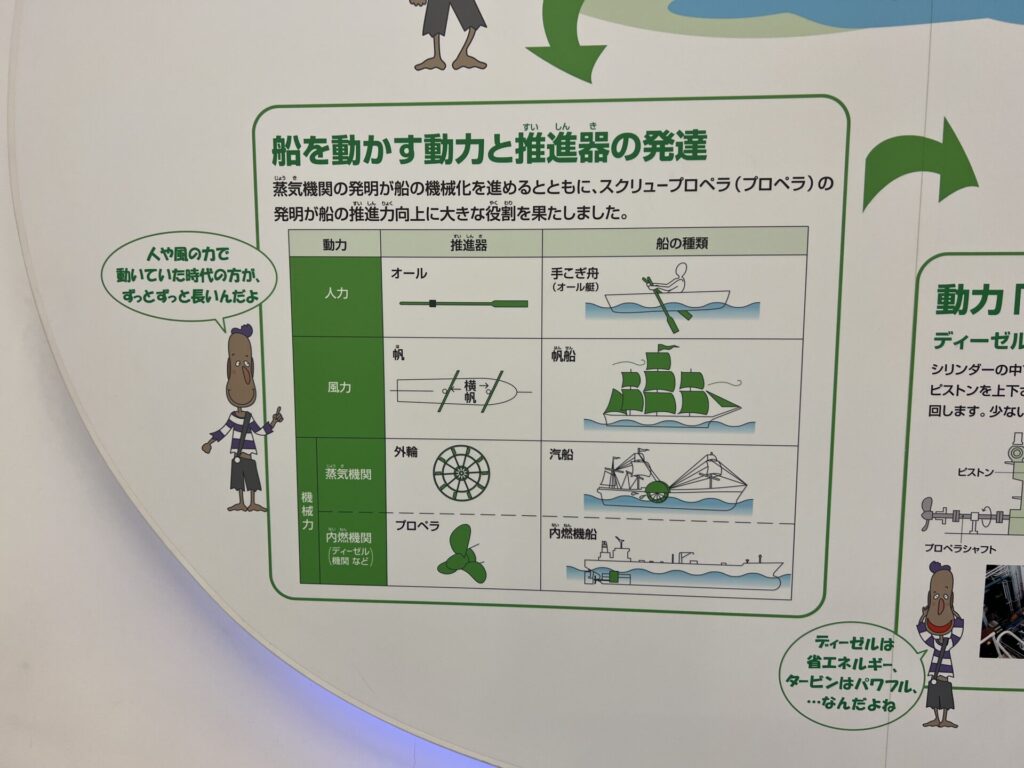

19世紀初め、蒸気機関を使った船が登場する。これにより、風に頼らず航行できる「蒸気船時代」が始まった。

当初の蒸気船はまだ木造だったが、蒸気機関の重量に木材が耐えられなくなり、より強度のある「鉄」での造船が模索されるようになった。

さらに、1856年にイギリスのヘンリー・ベッセマーが開発した「ベッセマー法」によって、鉄よりも強くて粘りのある「鋼(はがね)」が短時間で大量に作れるようになった。

この技術革新により、鉄鋼は造船・鉄道・建築・軍需など、近代産業の土台となっていった。

現代の船の材料は、基本的に鉄鋼(とくに厚板鋼)である。

(理由)

木材から鉄鋼に材料が変わったことで、造船業が発展する条件も大きく変化した。

以前は「木材のある森の近く」が造船地だったが、 鉄鋼船の時代になると、次のような条件が求められるようになる。

では現在、造船業が盛んな場所は具体的にどこなのだろうか?

現代の大型商船のほとんどは中国・韓国・日本で生産されている。

| 国・地域 | 特徴 |

|---|---|

| 中国(江蘇省・浙江省・山東省など) | 世界最大の造船国。政府支援を受けた大手国有企業(CSSCなど)が多数。コスト競争力が高く、商船建造に強い。 |

| 韓国(蔚山(ウルサン)、巨済島(コジェド)、釜山など) | 大型タンカー・LNG船・軍艦・海洋構造物など高付加価値船の建造に強み。現代重工業・サムスン重工など世界大手が集中。 |

| 日本(長崎、今治、佐世保、呉など) | 一時は世界トップだったが、現在は韓国・中国に次ぐ第3位。今治造船、ジャパンマリンユナイテッドなどが技術力と品質で差別化を図る。 |

| 地域 | 特徴 |

|---|---|

| 愛媛県 今治市 | 今治造船が本社を構え、日本最大級の造船拠点。多くの中小関連企業も集積。 |

| 長崎県(佐世保、長崎市) | 三菱重工の造船所があり、軍艦や大型船など高付加価値船も建造。 |

| 広島県 呉市 | 旧海軍の拠点で、現在も海上自衛隊・民間造船所が共存。 |

| 大分県・山口県(下関) | 造船所が多く、西日本の瀬戸内海沿岸は「造船ベルト」と呼ばれるほど。 |

船の材料が木から鉄へ、そして鋼へと変わったことで、世界の勢力図は大きく変わった。

造船は、鉄鋼・港湾・人材・国家支援など、すべてが連動する「重工業の総合格闘技」である。