粗鋼(そこう)とは?わかりやすく【地理】

「日本は鉄鉱石の産出量は少ないが、粗鋼の生産量は多い」

この一文を見て、「そもそも粗鋼ってなに?」と疑問に思う人は少なくないはず。

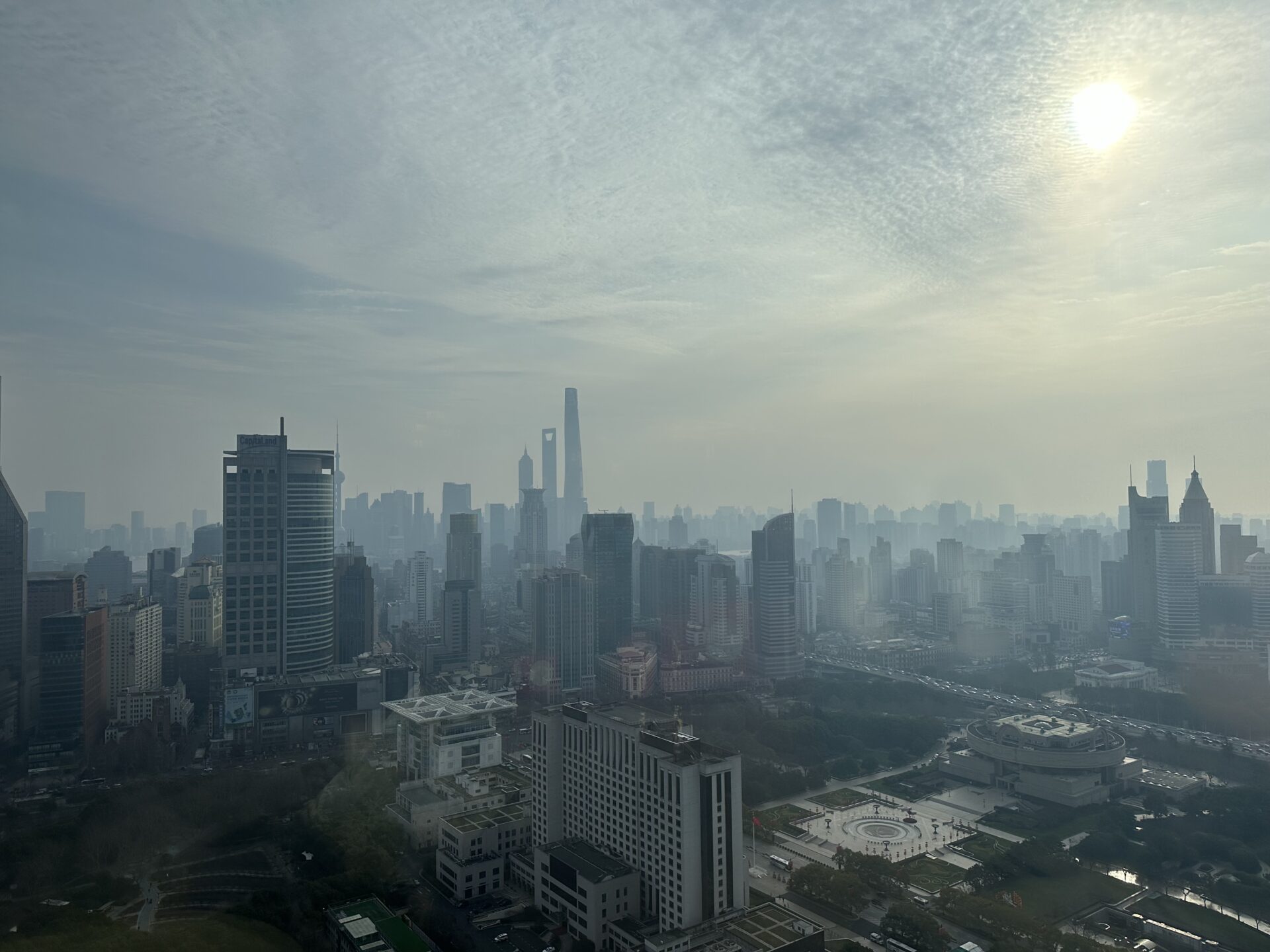

そもそも粗鋼とは何か?を知らないと、そして粗鋼はどうやって作るのか?を知らないと、中国で鉄鋼業が盛んな理由など、鉄鋼業についてしっかりと理解することはできない。

そこで今回は、「粗鋼とは何か?」を鉄鋼業の流れに沿ってわかりやすく解説する。

僕たちが見ている「鉄」は、本当は「鋼(はがね)」

建物の骨組み、自動車、家電、スチール缶、工具など、私たちの身の回りには「鉄っぽいもの」がたくさんある。

でも、これらは正確には「鋼(はがね)=steel」と呼ばれる金属である。

中学校の理科では、鉄=Fe(元素記号)と習うけれど、実は「純粋な鉄(Fe)」は自然界にはほとんど存在していない。なぜなら、鉄は酸素と結びつきやすく、すぐに酸化してしまう性質があるから。

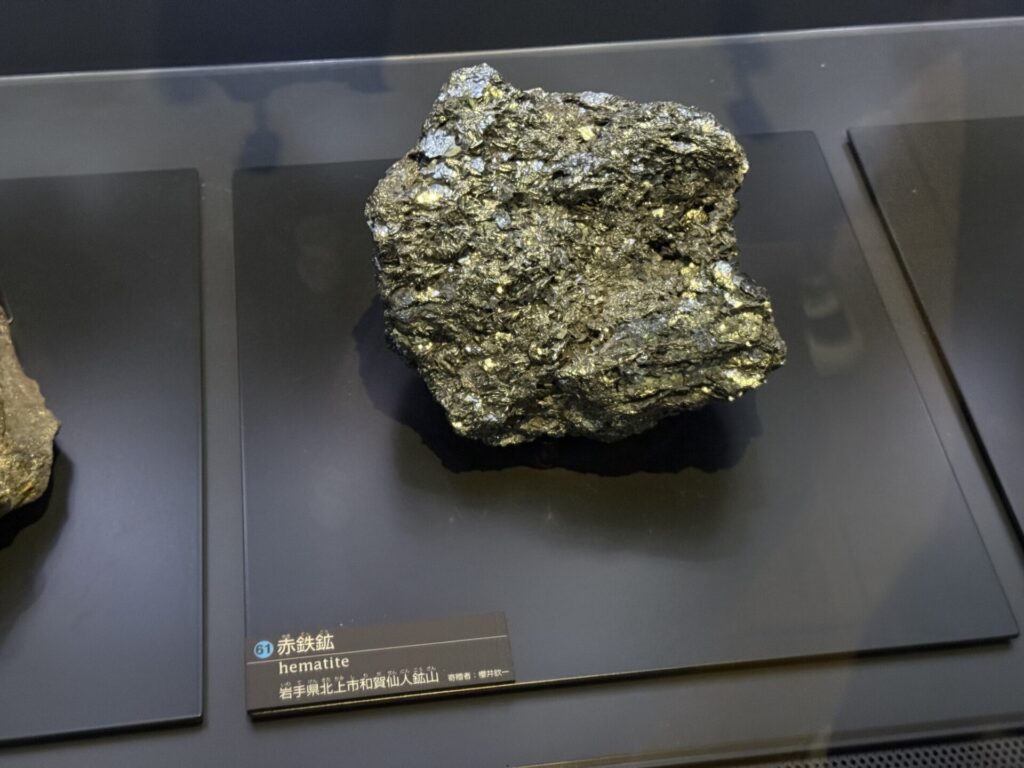

そのため、地球上の鉄は、赤さび(Fe₂O₃)や黒さび(Fe₃O₄)といった酸化鉄=「鉄鉱石」として存在している。ただし、この鉄鉱石はそのままでは硬すぎたり、もろすぎたりして、使いにくい。

一方、工業的に作る「純鉄(じゅんてつ)」──純度99.99%のFe──もあるが、これは逆に柔らかすぎてサビやすいため、やはり普段の製品にはあまり向かない。

では、どうすればよいのか?

その答えが、「鋼(steel)」。鉄に炭素(C)やクロム(Cr)、ニッケル(Ni)などを少しだけ加え、性質をちょうどよく調整した合金だ。

鋼は、

- 硬くて丈夫なのに、

- 加工しやすくて、

- サビにもある程度強い

という、ちょうどいいバランスの素材。

つまり、私たちが普段「鉄だ」と思って見ているものの多くは、鉄鉱石と純鉄の中間にある「鋼」である。

「粗鋼」=できたてホヤホヤの鋼

さきほど紹介した「鋼(はがね)」は、製造されたばかりの段階では「粗鋼(そこう)」とも呼ばれる。つまり「できたてホヤホヤの鋼」ということ。

じゃあ、「鋼」と「粗鋼」は何が違うのか?

正直言って、そんなに厳密に区別する必要はない。基本的には同じものと考えてOK。

ただ、業界的にはこういう使い分けがあるらしい。

- 粗鋼(crude steel):鉄鉱石やスクラップから作られたばかりの、まだ形も用途も定まっていない状態の鋼。いわば「素材」。

- 鋼(steel):粗鋼をもとに加工して、実際に使える形にしたもの。

イメージとしては、

- 地下からくみ上げたばかりの原油(crude oil)と、

- それを精製した石油(oil)

の関係と同じと思えばOK。

粗鋼はどうやって作る?

粗鋼を作るには、大きく分けて2つの方法がある。

- 鉄鉱石から作る方法

- 使い終わった鉄(スクラップ)を再利用する方法

①鉄鉱石から作る

自然界にある鉄は、たいてい酸素と結びついた鉄鉱石(酸化鉄)の形で存在している。

このままでは使い物にならないので、まずは酸素を取り除く必要がある。この工程でできるのが、銑鉄(せんてつ):pig iron。

でも、銑鉄はまだ炭素を2〜4%くらい含んでいて、硬くてボロボロ折れやすい。これでは車や建物の素材には使えない。

そこで、次に炭素の量を調整する工程が必要になる。余分な炭素を取り除いて、ちょうどいい硬さ・粘りをもった金属=粗鋼:crude steelを作る。

というわけで、鉄鉱石から粗鋼を作るには、2段階のステップが必要になる。

- ステップ①(製銑):鉄鉱石から酸素を取り除いて銑鉄を作る

- ステップ②(製鋼):銑鉄の炭素を調整して粗鋼を作る

①製銑:高炉を使って、鉄鉱石から酸素を取り除いて銑鉄を作る

鉄鉱石から酸素を取り除いて銑鉄を作る作業を製銑(せいせん)という。この工程では、高炉(こうろ)と呼ばれる超巨大な設備を使う(高さ30m以上)。

高炉の中には、次のような材料を入れる。

- 鉄鉱石(原料)

- コークス(石炭を加工した燃料)

- 石灰石(不純物を取り除く役目)

これらを高炉の中で約2000℃の高温にして溶かしていくと、ドロドロに溶けた「銑鉄(せんてつ)」を取り出すことができる。

この銑鉄pig rionは、炭素を2〜3%含んでいて、とても硬くて脆いのが特徴。まだこのままでは実用品には使えない。

ちなみに、高炉は一度火を入れたら止められない。24時間365日、ずっと稼働し続ける。だからこそ、稼働には大量のエネルギーと安定した原料供給が欠かせない。

- 高炉を止められない理由

-

高炉は高さ30m以上ある塔のような構造で、上から鉄鉱石・コークス(燃料)・石灰石(不純物除去用)を層状に交互に積み重ねて投入する。

これらが炉の中をゆっくりと下に降りていきながら、2000℃近い温度の中で反応し、下から銑鉄が取り出されるという仕組み。

つまり、高炉は「一度に全部溶かす鍋」ではなく、「反応しながら下に流れていく巨大な装置」である。

※上から入れた鉄鉱石などの原料が下から銑鉄として出てくるまでの時間は、おおよそ 6〜8時間程度と言われている。

ゆえに、高炉内部は常に高温を保ち続けないといけない。そうしないと内部が冷えて固まり、鉄の通り道がふさがってしまい、再稼働に大きな手間とコストがかかることになる。

②製鋼:転炉を使って、銑鉄の炭素を調整して粗鋼を作る

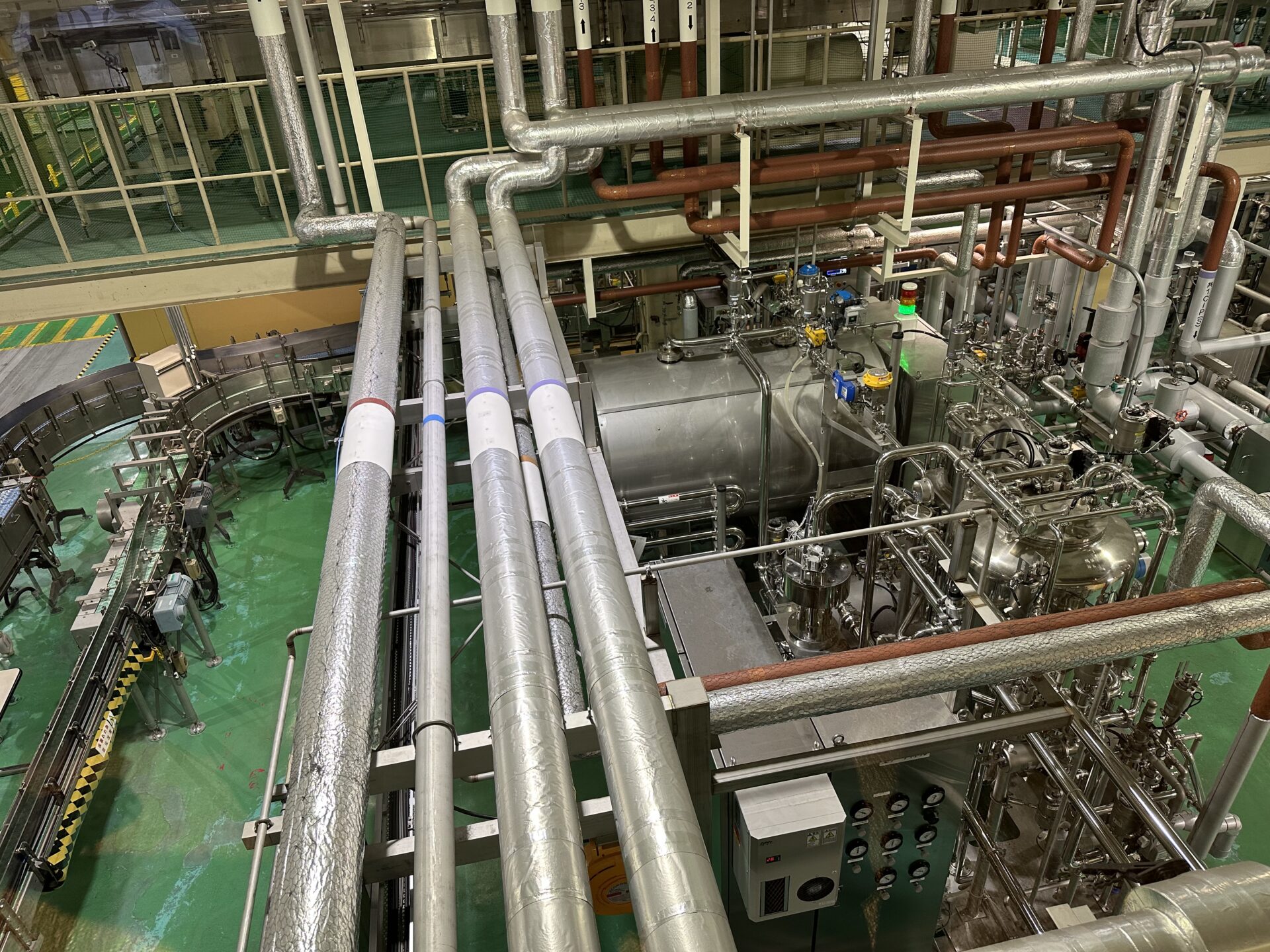

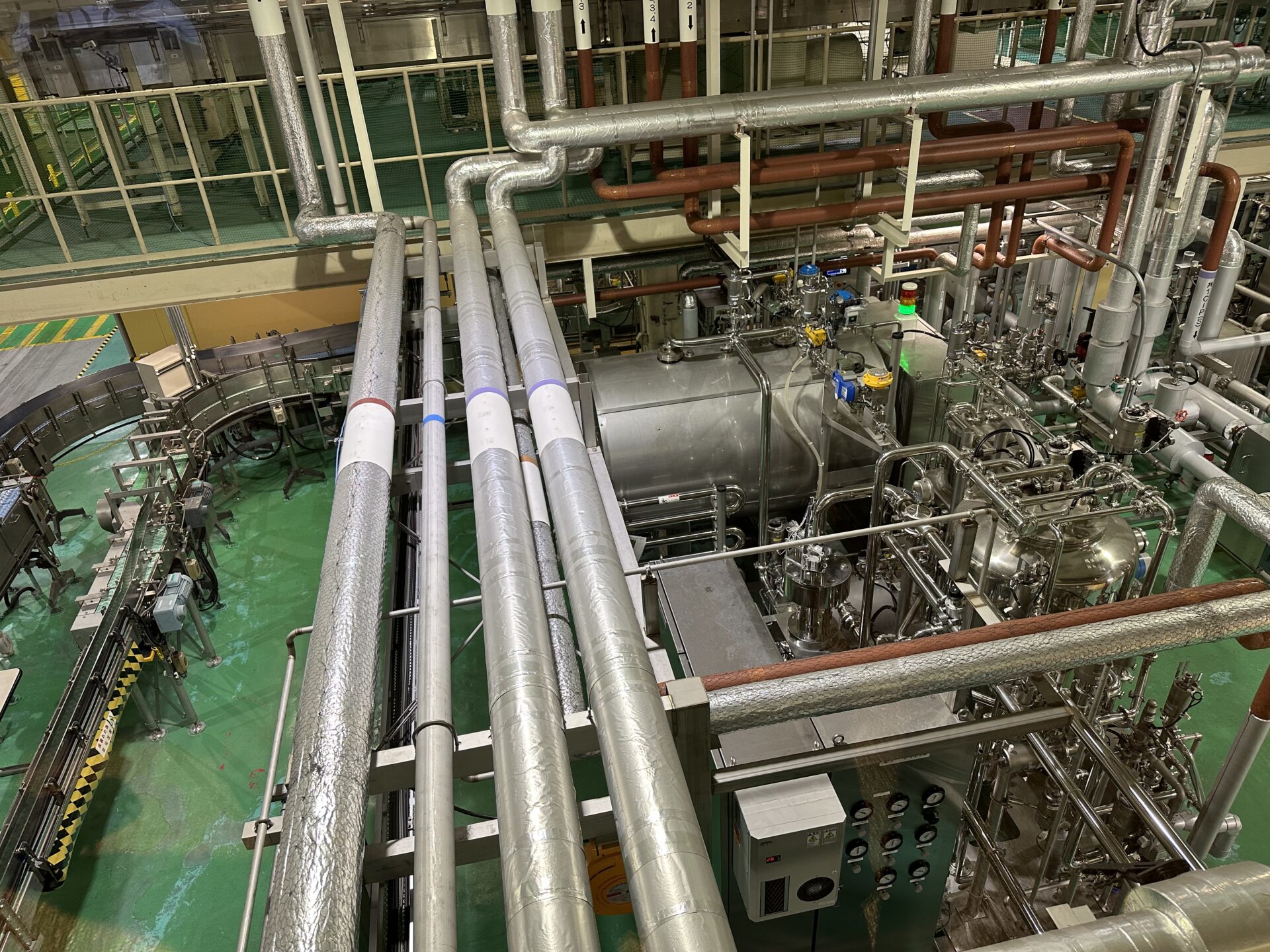

銑鉄の炭素の量を調整する作業を製鋼(せいこう)という。この工程では、転炉(てんろ)と呼ばれる回転式の設備を使う。

転炉の中には、次のような材料を入れる。

- 高炉から出てきたドロドロの銑鉄(約1400〜1500℃)

ここに酸素を勢いよく吹き込むと、銑鉄に含まれる炭素や他の不純物が燃えて飛んでいく。この酸化反応が非常に強く、大量の熱が発生するため、わざわざ火で加熱しなくても、炉の中の温度は自然と1600℃近くまで上がる。

こうして、粗鋼crude steelが完成する。

製鋼:銑鉄から炭素分を除去し、必要に応じて他の合金元素を混ぜる。高炉で取り出した銑鉄はこのままでは硬くてもろく、圧延加工をするのが困難だが、製鋼により得られる鋼(steel)は粘り強さを持つ(粗鋼:crude steel)。

- 転炉は止めることができる

-

転炉は、高炉と違って1回ごとのバッチ(単発)処理で鋼を作る装置なので、1回ごとの作業が終われば止めることができる。酸素を吹き込むことで炭素などの不純物を燃やし、その発熱で内部温度を上げる仕組みのため、常に高温を保ち続ける必要もない。

しかし、現実には高炉から出てきた銑鉄が連続的に供給されてくるため、それを効率よく処理するには転炉側もある程度の連続操業が求められる。つまり「止められるけれど、止めにくい」というのが実態である。

②スクラップから作る

鉄鉱石ではなく、使い終わった鉄製品(=鉄スクラップ)を溶かして再利用する方法もある。この工程では、電炉(でんろ)と呼ばれる設備を使う。

電炉の中には、次のような材料を入れる。

- 鉄スクラップ(=不要になった鉄)

電気の力で鉄スクラップを高温にして溶かす。

スクラップはすでに鉄製品として使われていたものなので、「酸素を取り除く」「炭素を調整する」という工程は済んでいる状態。そのため、鉄鉱石から作るときのように「製銑」や「製鋼」といった大がかりな工程を経る必要はなく、よりシンプルかつ省エネで粗鋼をつくることができる。

ただし、スクラップには、塗装・ゴミ・異物・不純物などが混ざっていることが多く、それらを取り除く選別技術がとても重要になる。

現状の技術では、スクラップから高級な鋼(例:自動車や電機に使われる高品質鋼)をつくるのはやや難しく、「どれだけきれいなスクラップを選べるか」=品質の鍵となっている。

- 電炉も止めることができる

-

電炉は、鉄スクラップを溶かして鋼をつくる「バッチ式」の装置で、1回の処理ごとに稼働を止められる構造になっている。

高炉のように常に高温を維持する必要がなく、発熱源も電気なので柔軟にオン・オフの切り替えが可能。

まとめ:粗鋼は鉄鋼製品の出発点

こうして作られた粗鋼を、以下の工程を経て製品にする。

- 鋳造(ちゅうぞう):粗鋼を加工しやすくするために、一定の形に鋳固める

- 圧延(あつえん):鋳造でできた半製品に圧力をかけて引き延ばしたり薄くしたりして、目的の形に整える

つまり粗鋼は建物・車・家電・缶・工具など、あらゆる鉄製品のスタート地点である。

参考資料