南アジアの地形・気候をわかりやすく

南アジアという地域の本質は、「必死の生存競争が繰り広げられる”楽園”」ということ。

そして、その背景には地形と気候の特徴がある。

→「必死の生存競争が繰り広げられる”楽園”」という南アジアの本質を理解するために、地形と気候について学ぶ!

南アジアの地形

地形の大前提

- 山を越えるのはしんどい

- 平地なら、人やモノの移動がしやすい

この2つを基本にして、南アジアの山や平野を見ていく。

南アジアの山地

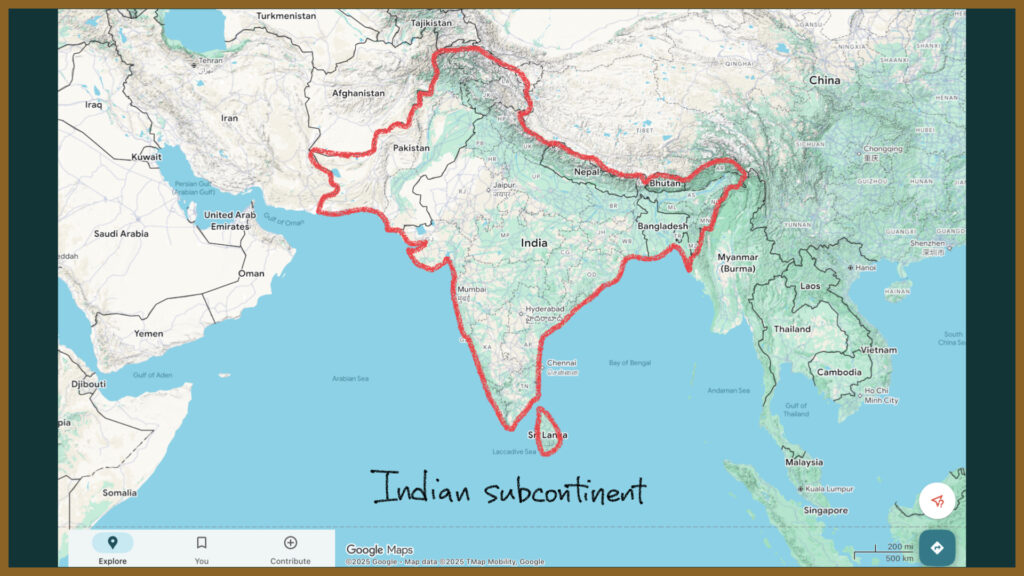

南アジアは北と東が山脈に囲まれている。

| ヒマラヤ山脈 | |

| カラコルム山脈 | |

| ヒンドゥークシュ山脈 | |

| パトカイ山脈・アラカン山脈 | |

| 西ガーツ山脈 | |

| 東ガーツ山脈 | |

| デカン高原 | |

| パミール高原 | 世界の屋根。パミール高原に向かってテンシャン山脈、クンルン山脈、カラコルム山脈、ヒマラヤ山脈、ヒンドゥークシュ山脈が伸びる。 |

| チベット高原 |

南アジアの平野

| ヒンドスタン平原 | ガンジス川、インダス川、ブラマプトラ川が運搬した土砂が堆積して形成された沖積平野。 |

南アジアの河川

| インダス川 | |

| ガンジス川 | |

| ブラマプトラ川 |

※インド洋から吹き付ける南西モンスーンは、主にヒマラヤ山脈にぶつかることで上昇気流となり、大量の雨をインドのガンジス川流域にもたらす。

南アジアの砂漠

| 大インド砂漠(タール砂漠) |

南アジアの海・島

| アラビア海 | |

| ベンガル湾 | |

| インド洋 | |

| モルディブ諸島 | |

| セイロン島 | |

| アンダマン諸島 | インド、ミャンマーに属する島々。 |

南アジアの気候

気候の大前提

温暖で雨が多い地域(農業がしやすい地域)は生活しやすく、人が集まりやすい。

南アジアの気候の仕組み

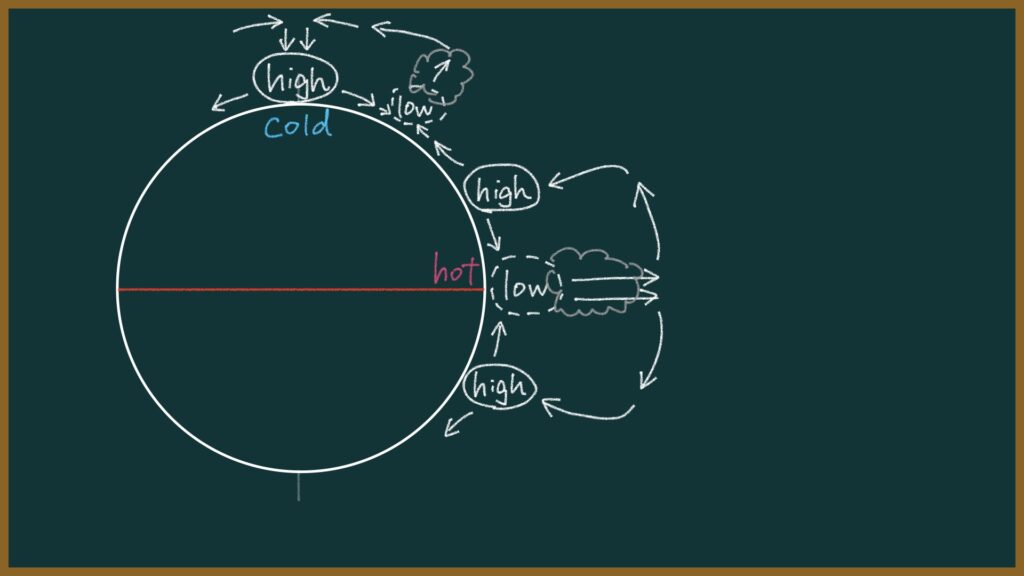

赤道にやや近い

南アジアは、赤道にやや近い場所に位置している。ゆえに気温が高く、蒸発量が多くなる。特に夏は顕著。

季節風(モンスーン)

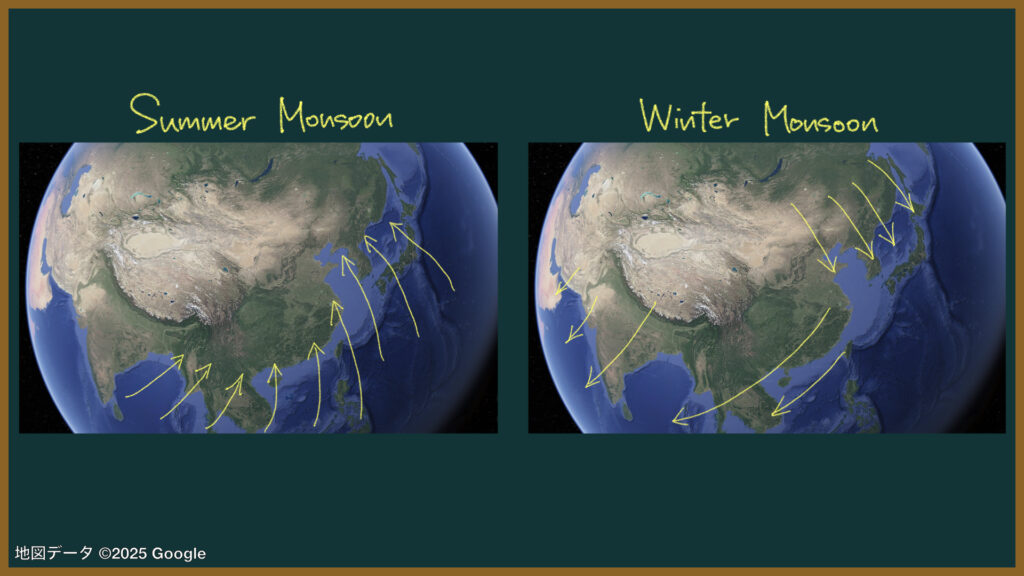

インド亜大陸に対して、夏は南西からの風が、冬は北西からの風が吹く(季節風)。

この季節風は夏にアラビア海で蓄えた水蒸気をインドにもたらし、大量の降雨をもたらす。

※緯度的には亜熱帯高圧帯の影響を受ける地域だが、季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。(→西アジアは季節風の影響を受けにくいため乾燥する)

中緯度高圧帯

南アジアの大部分は北緯20〜30度に位置する。

この緯度帯は中緯度高圧帯(亜熱帯高圧帯)が広がるエリアで、下降気流が強いため雲ができにくく、雨が降りにくい。(→砂漠気候 BW、ステップ気候 BS)

関連:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

地域ごとの気候

南アジアの気候は、主に

- 赤道にやや近い

- 季節風(モンスーン)

- 中緯度高圧帯

という3つの要素が組み合わさって決まる。

その結果、地域ごとにさまざまな気候が見られる。

| インドの全体像 | インドの気候は多様だが、全体的に温暖。モンスーンの影響で雨季と乾季がはっきり分かれている地域が多い。 |

| デカン高原 | やや乾燥している。西ガーツ山脈と東ガーツ山脈に囲まれていて、雨陰になりやすいから。 |

| インド北東部(アッサム地方) | 季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。 |

| インド南西岸(西ガーツ山脈の風上側) | 季節風(モンスーン)の影響で夏に雨が多くなる。 |

| インド北西部・パキスタン | 砂漠気候(BW)、ステップ気候(BS):緯度的に亜熱帯高圧帯の影響を受ける地域であり、降雨をもたらす上昇気流を起こす地形が近くにない(西ガーツ山脈のような山脈がない)。夏に湿った季節風が吹いても、そこまで雨が降らないため、蒸発量が上回ってしまう。 |

重要ポイント

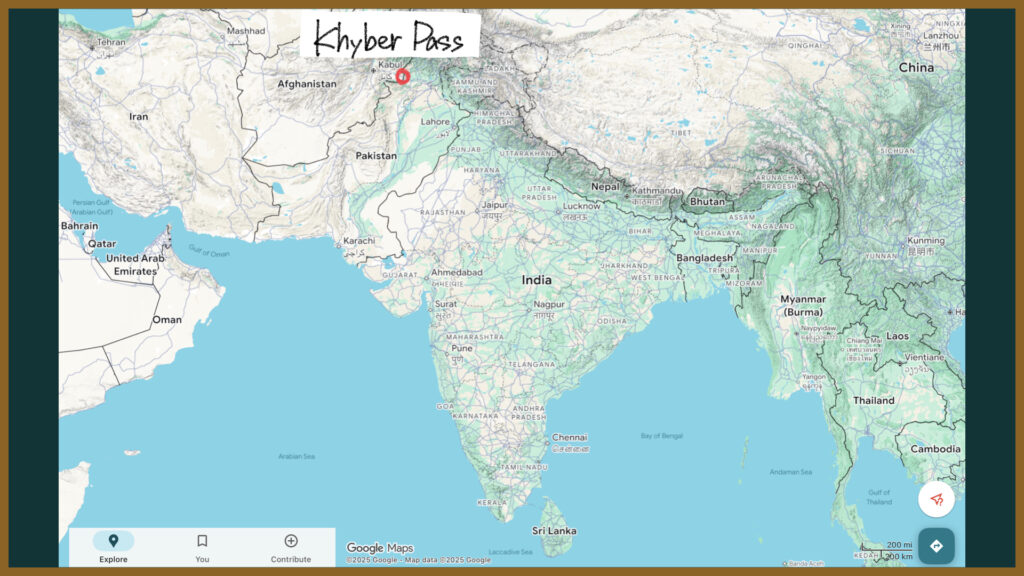

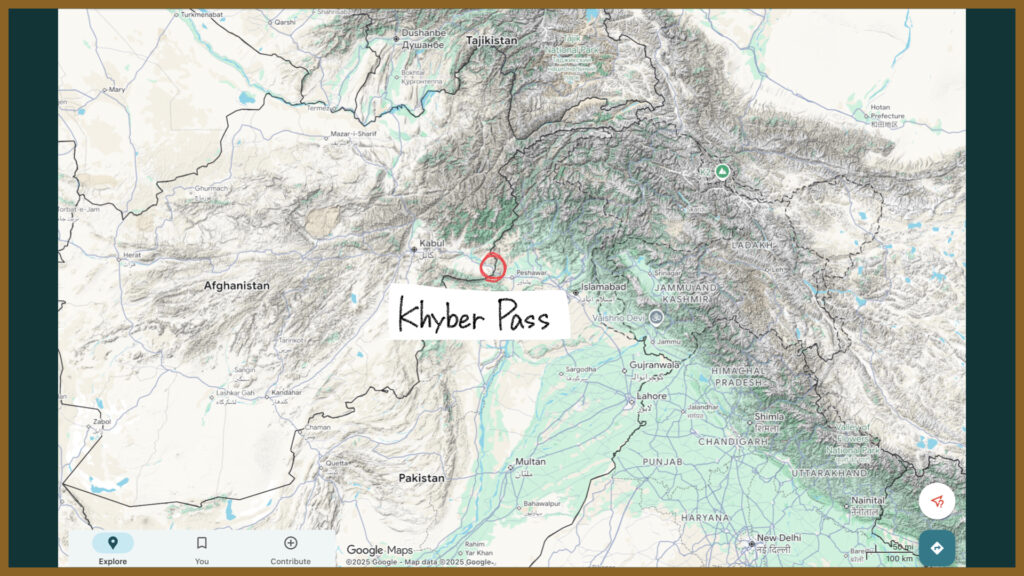

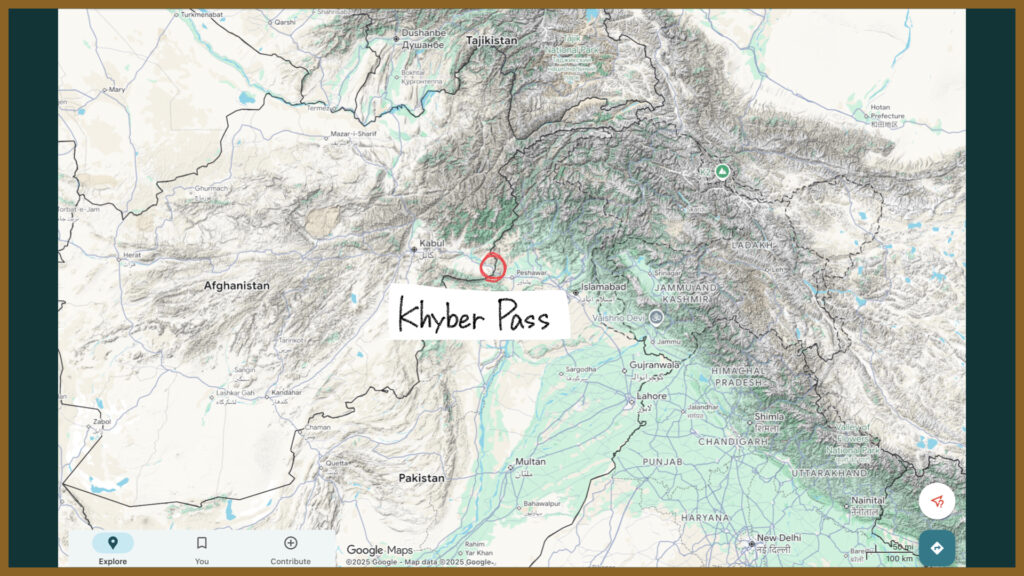

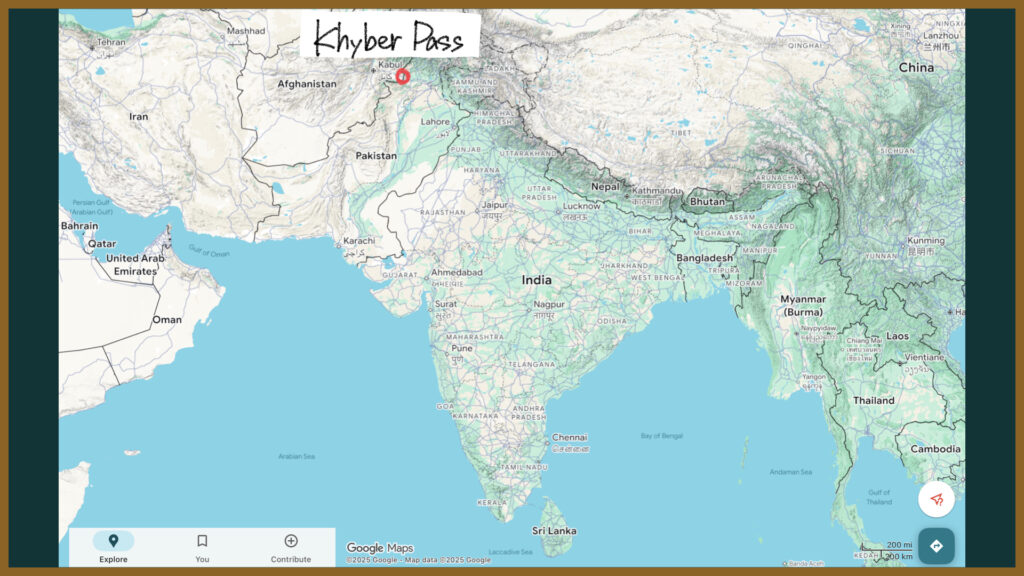

東西南北を自然の「壁」に囲まれている

南アジアは、北はヒマラヤ山脈、東はパトカイ山脈、西は砂漠、南は海に囲まれた地域。

インドとミャンマーの間にある山岳地帯は、陸路での移動を困難にし、インドから東南アジアへの影響を限定的なものにしていたはず。

→だからこそヒンドゥー教はインドより東には広まらなかったし、「南アジア」と「東南アジア」の区分けができた。

自然豊かで定住しやすい場所

ヒマラヤ山脈という険しい山脈があり、モンスーン地帯で降水量が多いため、大河川が流れる。

- インダス川

- ガンジス川

- ブラマプトラ川

特にヒンドスタン平原は、水資源が豊富な大農業地帯。定住する上で魅力的な場所だった。

だからこそ工業が発展した現代においては、ヒンドスタン平原あたりは貧しい地域になっているのだけれど。。

しかし過酷

南アジアのすべてが恵まれた土地というわけではない。

| インド北西部のパンジャーブ地方 | 小麦栽培が盛んな穀倉地帯。 |

| 西部(パキスタン側) | 砂漠が広がる。 |

| ガンジス川流域 | ガンジス川は流量の季節変動が大きく、灌漑設備の整備が難しい。稲作地帯だが、安定した暮らしには向かない。(実際、ガンジス川流域は貧困層が集中する地域のひとつになっている) |

| ガンジス川下流域(バングラデシュ) | サイクロンや洪水といった自然災害が頻発する、極めて過酷な土地。(ここに南アジアにおける「少数派」のイスラム教徒が集まったのは偶然ではないだろう) |

| デカン高原(南インド) | レグール土という土壌が分布するが、この土は腐植(落ち葉などの有機物)をあまり含まないため、腐植を好む小麦のような作物にはそれほど向かない。台地状の地形のため灌漑も難しく、稲作にも限界がある。(だからこそデカン高原では綿花栽培が行われている) |

こうして見ていくと、人々が安全に安定して暮らせる地域は限られている。大多数の人々は過酷な環境の中で生き延びなければならない。

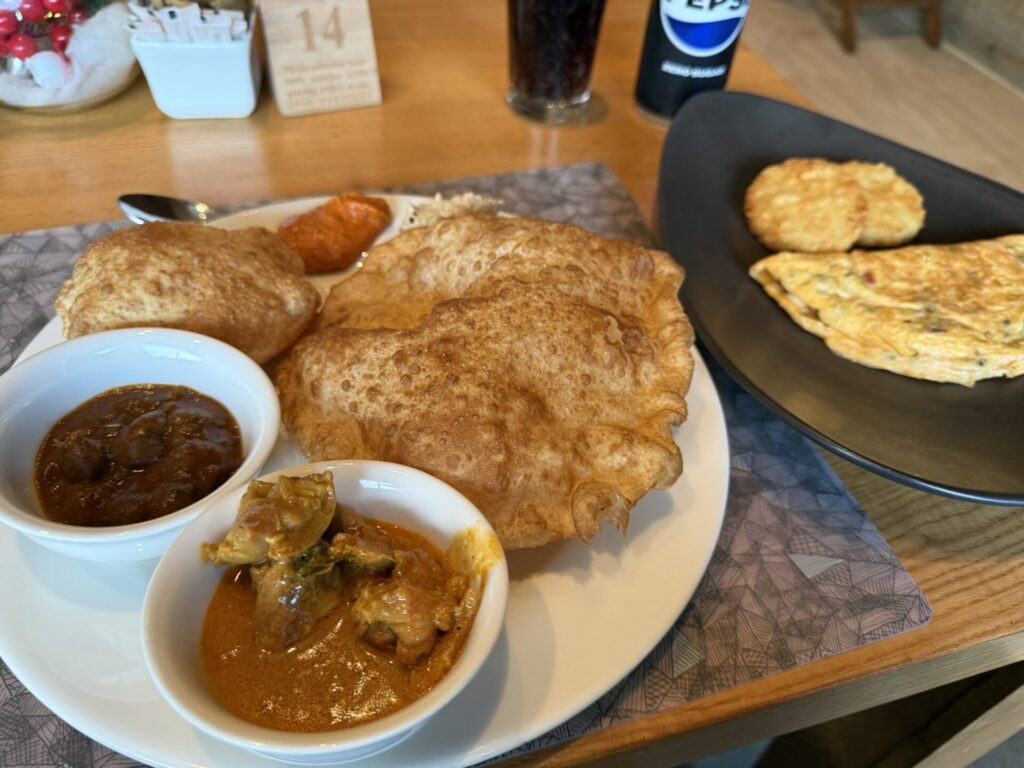

しかも、南アジアの夏は高温多湿。食べ物は腐りやすい。(だからこそスパイスを使って食材を煮込むカレー文化が発達したのだろう)

インド社会の中での下位グループは生活しにくい場所に追いやられた。

- 先住民→デカン高原に

- イスラム教徒→パキスタンとバングラデシュに

インドの気候は多様

気候が多様(かつ地形も多様)だからこそ、インドは様々な農作物を生産できる。

高温な地域も多いので、スパイス栽培にも適している。

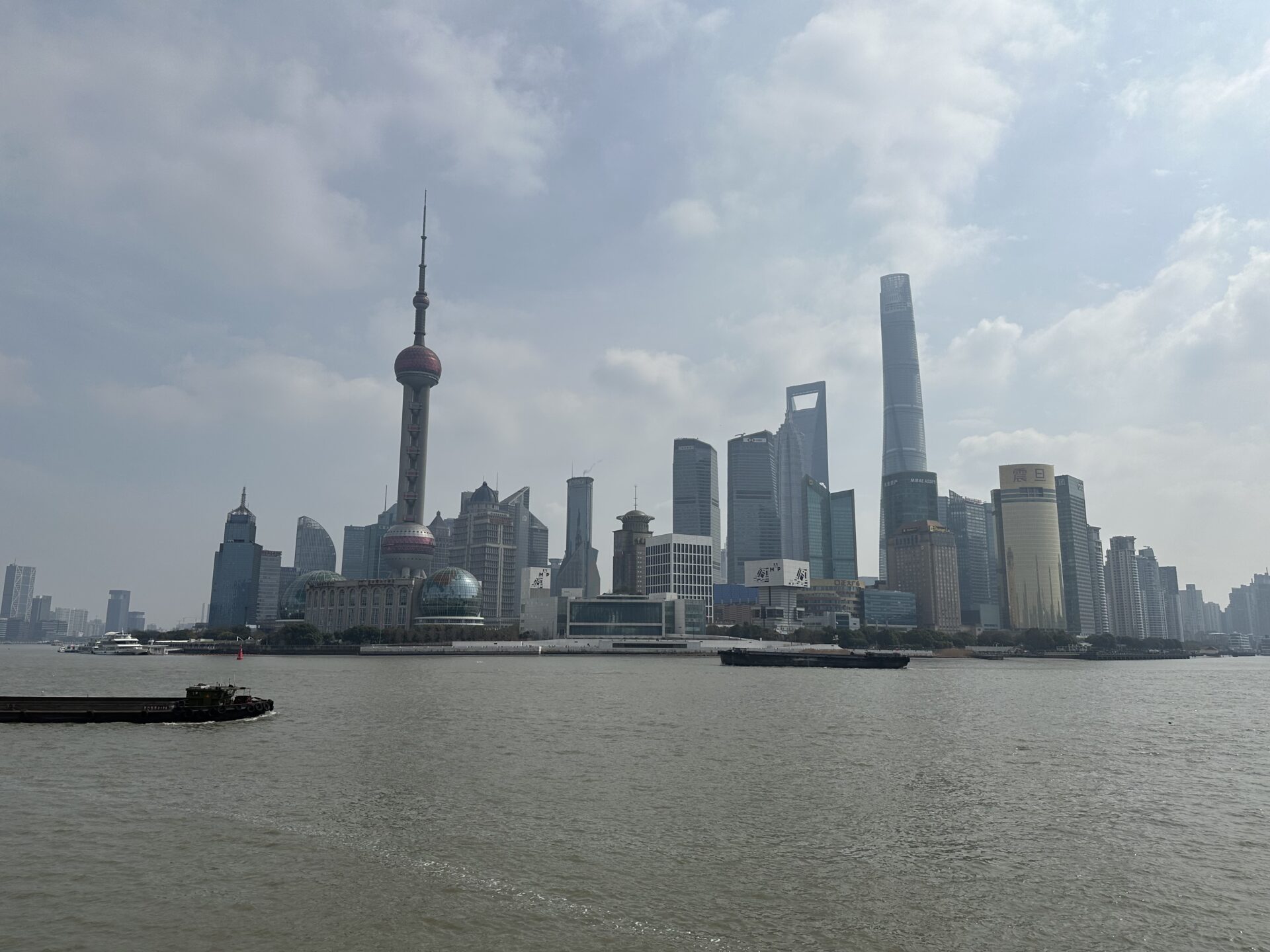

インド洋に突き出している

アラビア海とベンガル湾を隔てる形で、インド亜大陸はインド洋に突き出ている。

それゆえに、インドはアフリカ・中東・東南アジアを結ぶ海上交通の要所として機能してきた。