【解説】2025共通テスト地理探究 大問4 エネルギーと産業

共通テスト地理(※)で9割超え、理想は満点!を目指していた僕が、実際にどんなふうに問題に取り組んでいたのかを紹介します。(※僕が受験生だった時はセンター試験でした)

70〜80点台で伸び悩んでいる人にとって、きっと参考になると思います!

大きく2つの場面に分けて解説します。

1. 問題を解いている最中の思考

- ① 時間を意識しながら、どうやって答えを特定していくか

- ② 自信がない時・迷った時に、どうやって確証を得るか

2. 解き終わった後の復習(事後学習)

- ③ 教科書知識の確認と、そこからの深掘り・整理

問題

問題は東進ハイスクールさん等のページを参照してください…!

解答番号15③

問題を解いている最中の思考

日本は2011年の東日本大震災以降、原子力発電の発電量が激減した。かといって電力の需要が落ちたわけではないので、原子力発電の落ち込みを火力発電で穴埋めをした。

中国は経済発展が著しい国で、どの発電量は増加傾向にあるはず。また、太陽光発電に力を入れている国。太陽光発電の増加率がかなり高いはず。

ドイツはEU最大の工業国ではあるが、中国のように近年急激に経済発展しているわけではない。また、EUは脱炭素に力を入れているため、風力などの再生可能エネルギーの利用に力を入れている。また、隣国の原子力発電大国であるフランスとは異なり、原子力発電に消極的な姿勢を示している国である。

そう考えると、全ての発電形式で発電量が著しく増加し、特に再生可能エネルギーの発電量の増加率が大きいアが中国。

イは原子力発電の減少率が極めて大きい。ドイツと少し悩むけど、ウよりも原子力発電の減少率が大きく、再生可能エネルギーの増加率が低いので、日本だろう。火力発電も増加しているし。

残ったウがドイツ。脱炭素を進めているので火力発電が減少している。また、原子力も減少している。水力が減少している理由はよくわからないが、再生可能エネルギーの増加率がイ(日本)よりも大きいことから、ウがドイツで間違いないだろう。

ってことで答えは③。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜ日本とドイツで水力発電の発電量が減少している?

- そもそも経済性に優れた大規模水力発電の適地はほとんどが開発済みであるため増加しづらい。

- 老朽化が進んでいるため改修工事を行った。

- 短期的な気象変動により河川の流水量(降水量)が変わった。

などの理由が考えられる。ほとんど誤差のような変化なのであまり気にする必要はなさそうだけど。

なぜドイツは再生可能エネルギーの利用を推進できるの?

ドイツは環境負荷の高い火力発電への依存度を下げるとともに、脱原発政策を掲げ、2023年4月には国内の原子炉を全て停止させた。その代わりに、再生可能エネルギーの利用を推進している。

これが可能なのは、国民が再生可能エネルギーの利用推進に対して理解があるという政治的な理由だけでなく、不安定な再生可能エネルギー利用に踏み切れる何かしらの自信・理由があるのでは?

ドイツはフランス、ポーランド、オーストリア、オランダなどの近隣諸国と強固に接続された送電網を持っている。

- 電力が余った時:風力発電が活発で国内需要を超える電力が生まれた場合、その電力を近隣諸国に輸出できる。

- 電力が足りない時:天候不順で発電量が落ち込んだ場合、近隣国から電力を輸入して補うことができる。

つまり、ドイツ一国で需給バランスを完璧に保つ必要はないということ。

※海底ケーブルで繋がっている北欧諸国は強力な水力発電所を持っている。また、隣国のフランスは原子力発電大国で、安定した電力を供給できる。

※島国である日本は、他国との電力融通ができない。

参考:ドイツの脱原発から1年、再エネが伸び化石燃料発電は減少

参考:なぜドイツ経済は強いのか?ヨーロッパ最強の工業国になっちゃう理由

なぜ中国は太陽光発電・風力発電に強い?

- 中国は経済成長に伴う電力需要の増大と、大気汚染対策(←石炭火力)で、再エネ導入を強く動機づけられた。

- 大規模発電施設を建設できる適地(内陸の乾燥地帯、人口密度が低い地)を持つ。

- 中国政府の強力な支援のもとで、太陽光パネル生産で中国企業が圧倒的なシェアを持つようになった。

- 風力タービンのモーターに不可欠な強力な磁石を作るためのレアアースを中国が握っている。

参考:中国の工業をわかりやすく:なぜ中国は「世界の工場」になれたのか?

解答番号16⑥

問題を解いている最中の思考

醤油製造は原料に水を加えて行うので、原料は比較的軽く、商品は重い。だから、なるべく消費地に近いところで作った方が輸送費が安くなって有利。

実際、日本でも千葉(野田と銚子)、兵庫、大阪(堺)で醤油製造が盛ん。どれも大消費地に近い。

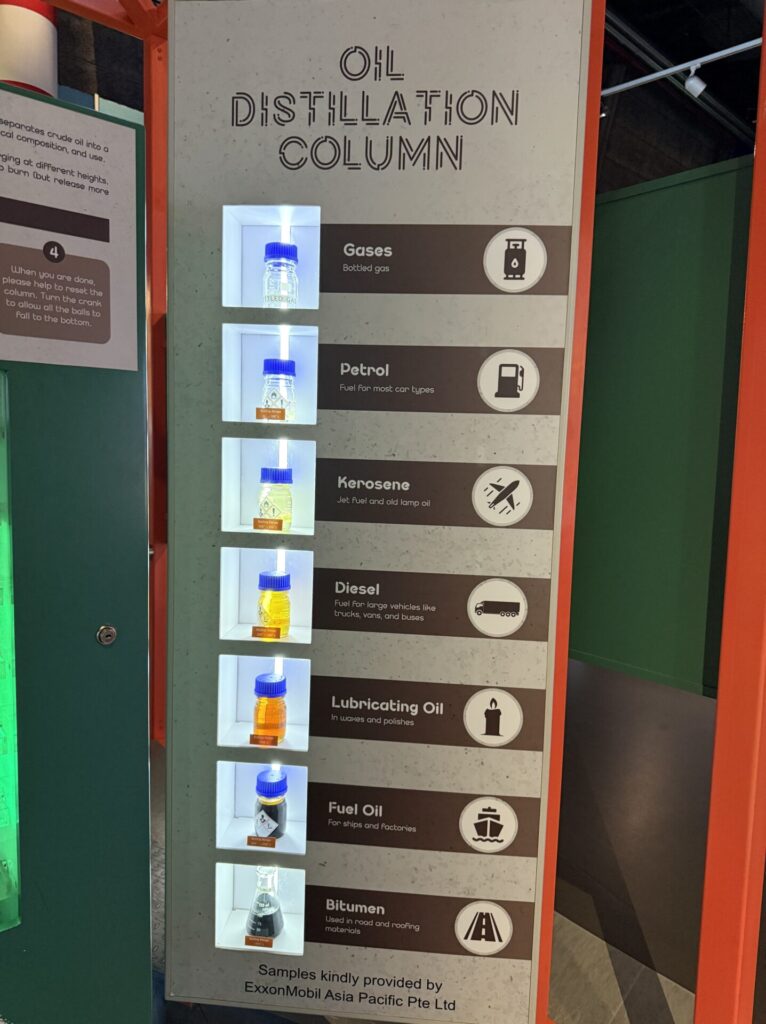

石油精製に関しては、原油のまま長距離輸送するよりも、原油の産地に近いところで精製(分離)して、それぞれを必要な場所に届けた方が効率的。石油精製はなるべく原油の産地に近いところで行いたい。

原油を輸入している場合は、原油を受け入れる港湾で精製した方がいい。だから日本は石油化学コンビナートが海沿いにある。

ワイン製造は、ぶどうを搾った後に搾りかすが出ることを考えると、ぶどうの産地に近いところで作って、軽くしてから消費地に輸送した方が有利。

実際、ワインはぶどう栽培が盛んなフランスやイタリア、日本だったら山梨などで行われている。

Aは原料産地の近くに立地する工業。ワイン製造かな。

Bは原料指数がおよそ1の場合。これが石油精製だと思う。石油精製はあくまで原油を分離するだけだから、精製前と精製後でのトータルの重量はそんなに変わらないよね。

Cは消費地の近くに立地する工業。醤油精製。

答えは⑥。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

石油精製とは?

シンガポールが石油製品を輸入も輸出もしているのは一体?

例えば、日本とシンガポールの間では石油製品が相互に輸出入されている。

これは、石油製品は品目ごとに需要が違い、石油精製国ごとの得意分野が異なるから。

- 日本の製油所は、最新鋭の設備で超高品質な製品を精製できる。

- シンガポールは巨大な施設を持つため、日本で需要が高まる特定の製品(ジェット燃料や重油など)を効率的に大量生産できる。

- ガソリン

- 軽油

- 灯油

- ジェット燃料

- ナフサ(化学工業用)

- 潤滑油

など

また、石油製品の需要は季節や経済状況によって大きく変動するため、複数の国の間で輸出入を行い、在庫の調整が行われる。

※シンガポールは産油国ではないが、ジュロン島を中心に世界的な大手石油企業(シェル、エクソンモービルなど)が大規模な製油所を構えている。

ワイン製造が盛んな国は?

旧世界(ヨーロッパ)

- フランス

- イタリア

- スペイン

新世界(ヨーロッパ以外)

- アメリカ(特にカリフォルニア)

- オーストラリア

- チリ

解答番号17①

問題を解いている最中の思考

繊維・衣服産業は、中国やベトナム、カンボジア、バングラデシュなどの低賃金労働力が豊富な国に工場が移転した。

人口が多い大消費地ほど、小売販売額は大きくなる。だから関東と近畿の割合が高くなるはず。

卸売販売額は、卸売業が立地する場所で高くなる。卸売業は大消費地に近い場所に拠点を構えるはずだから、やはり大消費地に近い場所ほど割合は高くなるはずだ。

製造品出荷額は、工場が多い場所で高くなるだろう。東南アジアや南アジアへと工場が移転している繊維・衣服産業において、今でも国内生産を貫いているのはどういう場所・・・?日本(もしくは特定の地域)で生産することに意味がある「伝統工芸品」や「ブランド品」を作っている場所なのでは?

まずわかりやすいのはキ。東京と大阪、そして愛知で高い割合を示しているので、これが小売販売額かな?

カとクは悩むけど、北海道は北海道で卸売業者がいそうなので、北海道の卸売業者の割合がそれなりにあるクが卸売販売額?・・・でも、だとしたらキの北海道の小売販売額の割合が小さすぎないか?

なんかおかしいな・・・待てよ???

小売販売額は、東京と大阪で割合が高くなるとはいえ、全都道府県の人が衣服を買うんだから、都道府県の人口規模をそのまま反映した割合になるのか!

って考えると、人口が集中している太平洋ベルトで全体的に割合が高くなっているクが小売販売額か。であれば、北海道の割合が極めて小さいわけではない(=カとキではない)ことの説明もつく。

すると、東京と大阪、そして愛知で高い割合を示しているキが卸売販売額か。東京に卸売業者があって、関東全域をカバーしていると考えれば辻褄が合う。

残ったカが製造品出荷額。賃金が高く伝統工芸品やMade in Tokyoのブランドがあるわけでもない東京で割合が低いのも納得。岡山で割合が高いのは倉敷のデニム、愛媛で割合が高いのは今治タオルかな。

ってことで答えは①。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

日本各地で繊維・衣服の製造が現在もそれなりに残っているのはなぜ?

安価な服を大量生産する工場はほとんど海外(中国や東南アジア)へ移転したが、高機能素材や高級ブランド、地場産業は日本各地にまだ残っている。

| 炭素繊維(カーボンファイバー) | 軽くて強いため、航空機、自動車、風力発電の羽などに使われている。東レ、帝人、三菱ケミカルなどの日本企業が世界シェアの過半数を握っている。 |

| 高機能化学繊維 | ユニクロの「ヒートテック」のような発熱素材や、スポーツウェアに使われる吸汗速乾素材など、日本の合繊メーカー(福井県や石川県など北陸地方に多い)が開発した技術が世界中で使われている。 |

| デニム(岡山県倉敷市児島) | 色落ちや風合いが評価され、海外高級ジーンズの生地として採用されている。 |

| 高級ニット(和歌山県) | 希少な編み機(吊り編み機など)を使って作られる生地は着心地が良いため、トップメゾンが買い付けに来る。 |

参考:どうして「吊り編み」が人気なのか、わかった気がします。

日本国内の繊維の地場産業は?

尾州(愛知):毛織物の世界三大産地の一つ。

北陸(福井・石川・富山):

湖東(滋賀):麻織物(近江上布)

泉州(大阪):綿織物

丹後(京都):和装絹織物(丹後ちりめん)

播州(兵庫):播州織

三備(岡山・広島):倉敷デニム

今治(愛媛):今治タオル

解答番号18②

問題を解いている最中の思考

日本は、2010年に比べて2019年はインバウンドのおかげで観光収入がかなり増えたはず。

一方、円安が進行した影響で観光支出(日本人の海外旅行)は減少傾向にある?・・・2019年時点だと微妙?

スペインは世界的な観光地。サクラダファミリアなど観光資源が豊富で、バカンスで訪れる人も多い。昔から観光収入はかなり多いはず。

一方、先進国とは言えないので、観光支出(=海外旅行する人)はそんなに多くなさそう。

タイも世界的な観光地。世界各地から観光客が集まる国。特に近年は観光業に力を入れている。

一方で、経済成長が著しいとはいえ、まだまだ発展途上国とも言える状況で国民の経済格差が大きいので、観光支出(=海外旅行する人)はそんなに多くなさそう。日本、スペイン、タイ、ドイツの中では最も海外旅行する人が少ないだろう。

ドイツは世界的な観光地という感じではないが、ベルリンの壁など観光資源はたくさんある。観光収入はそれなりにあるはず。しかし別に観光業にそこまで力を入れているわけではなさそうなので、観光収入が大幅に増加した・・・ということはないんじゃないかな。

ドイツは観光支出が多い国ってことの方が重要だろう。ドイツはヨーロッパの中でも北の方に位置するため、冷涼な気候。南の方(スペインやフランス)に休暇で旅行する人が多いはず。また、ドイツはヨーロッパ最大の工業国で経済水準も高いので、海外旅行をする余裕がある人も多いと思う。

以上を踏まえると、①はスペイン。②はドイツ。③はタイ。④は日本。

答えは②。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

なぜスペインは観光地として大人気なの?

温暖な気候:スペインはヨーロッパの中でも南西部に位置し、温暖で日照時間が長い。

ビーチリゾート: 長い海岸線に沿って、コスタ・デル・ソルやコスタ・ブラバなど、世界的に有名な美しいビーチやリゾート地が数多く存在する。

世界遺産がたくさんある。

- アルハンブラ宮殿 @グラナダ

- アントニ・ガウディの作品群(サクラダ・ファミリア) @バルセロナ

「日本は1964年に海外旅行が自由化された」とは?

日本人の海外観光旅行が自由にできるようになったのは、1964年4月1日の海外渡航自由化以降。それ以前にも渡航は可能だったが、厳しい制限があった。

渡航目的は、外交、ビジネス、留学、移住など特定の理由に限られていた。

当時、日本は固定相場制(1ドル=360円)を採用しており、日本人が海外に持ち出せる外貨には厳格な制限があった。この制限が、一般の観光旅行を困難にしていた。

1964年4月1日、

- IMF8条国への移行

- 経済成長により外貨が潤沢になった

という事情から、外貨持ち出し制限が緩和され、観光目的のパスポート発給が開始された。

1人年間1回、海外持ち出し500ドルまでという制限付きではあったが、一般の日本国民が海外観光旅行に出かけることが可能になった。

解答番号19④

問題を解いている最中の思考

①正しい。ファブレス企業の定義そのもの。

②正しい。製造部門を切り離して、商品開発やマーケティングに特化するのがファブレス企業。

③正しい。工場は自身が持つ設備を生かして、複数の企業の商品を製造している。

④誤り。ここまでの文章は「工場と消費地が近接する」ことの理由にはならないし、そもそも工場と消費地は近接しない。ファブレス企業は、低賃金労働力が豊富で安価に製造できる工場や、高品質な製品を製造する技術を持っている工場に製造を委託することで、利益を最大化しようとする。

ってことで答えは④。→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

有名なファブレス企業は?

ファブレス企業の代表例はApple。Appleの製品はAppleの自社工場で製造しているわけではなく、世界各地の工場で製造した部品を集めて組み立てることで完成する。

ユニクロもファブレス企業。ユニクロが商品の企画とマーケティングを担当し、衣服の製造自体は中国やベトナム、カンボジアなどにある工場に委託をしている。

無印良品もファブレス企業。

ところで、最近よく聞く「ファブレス企業」というモデルはいつ頃誕生したの?

1980年代半ばのアメリカの半導体業界において。

もともと半導体メーカー(インテル、東芝、NECなど)は、設計から製造まで全て自社で行う(IDM:垂直統合型)のが当たり前だった。

しかし、半導体の製造工場を建設・維持するには莫大な投資が必要。

ファブレスモデルを世界に定着させた最大の功労者は、台湾のTSMC(台湾積体電路製造)という企業の誕生(1987年)。

TSMCは「うちは設計を一切しません。製造だけを専門に請け負います(ファウンドリ)」というビジネスモデルを世界で初めて確立した。

これにより、アメリカの半導体企業が、工場を持たずに設計と販売だけに集中するようになった。

電気機械工業でファブレス化に遅れたのが日本?

ビジネスモデルの転換に取り組まなかったのが日本。

日本の電気機械産業(特に電機メーカー)は商品企画・製造・マーケティングまで一社で取り組む垂直統合モデルに固執し、水平分業(ファブレスとファウンドリの分離)という世界の潮流に乗り遅れた。

大阪湾岸のパネル工場はその象徴的な失敗事例。

2000年代にシャープとパナソニックが巨額投資を行った。

- シャープ(亀山・堺工場)

- パナソニック(尼崎・姫路工場)

しかし、液晶の製造装置が標準化され、韓国(サムスン・LG)や台湾メーカーが日本の装置を買って、そこそこの品質で圧倒的に安いパネルを大量生産し始めた。

参考:スマイルカーブ:製造業における変わりゆく付加価値の源泉

解答番号20③

問題を解いている最中の思考

国際分業における日本の製造業の位置付け。これは超重要なテーマ!

日本の基幹産業は自動車産業。自動車産業はファブレス化を進めず、自国での製造にいまだにこだわっている。

アメリカは国内の賃金の高さなどにより、製造業の競争優位性を保てず、賃金の安い国に製造業が流出して産業の空洞化状態にある国。

中国は国内の賃金の安さを生かして製造業を育ててきた国。近年では電気自動車の生産も盛ん。

家庭用電気機械はテレビとか冷蔵庫とか電子レンジとかかな。これらは中国での生産が多いだろう。日本とアメリカではほとんど生産してないんじゃないかな。

輸送機械は自動車やオートバイなど。日本は輸送機械の生産が盛ん。

アメリカは日本との貿易摩擦などを経て、日本のメーカーなどがアメリカに進出した。ただ、隣国のメキシコで生産したものをアメリカが輸入しているパターンも多いはず。

中国は近年、電気自動車の生産に力を入れている(BYDが有名)。

日本は輸送機械の貿易収支が+なはずだから、Jが輸送機械。だからKは家庭用電気機械だろう。

中間材がプラスなのは、日本国内(特に愛知県)で部品を作っていて、この部品を東南アジアに送って、バンコクなどにある系列工場で完成車を作り、東南アジア市場に売っているという国際分業のシステムを構築しているからだと思う。

一方、家庭用電気機械に関しては、日本は生産をかつてほどはしなくなっているので、貿易収支がマイナスなのは納得。韓国からディスプレイを輸入しまくっているし(サムスン、LG)。

じゃあサとシはどちらがアメリカで、どちらが中国か。

輸送機械、一般機械、家庭用電気機械のすべてにおいて貿易収支がプラス傾向にあるサが、製造業大国である中国だと思う。

輸送機械の最終財(=完成車)で貿易収支がマイナスになっているのは、中国の電気自動車メーカーが力をつけてきているとはいえ、日本車(や韓国車?)を大量に輸入しているからかな。

家庭用電気機械の貿易収支が大幅なプラスなのも、中国っぽい。

シはアメリカで間違いないのか?

J(輸送機械)で中間財も最終財も貿易収支がマイナスになっている。アメリカは部品も完成車も輸出しまくっているというイメージはないのでOK。そこまで大きなマイナスではないのは、やはり国内工場でそれなりに作っているからかな。

K(家庭用電気機械)が大幅なマイナスなのもOK。アメリカ製の家庭用電気機械って、全然イメージがわかない。賃金の高いアメリカ国内で作るより、安い国で作って輸入した方が効率的だよね。

ってことで答えは③→正解でした!

解き終わった後の復習(事後学習)

一般機械、家庭用電気機械、輸送機械とは?

| 一般機械 | 工場や建設現場で使われる産業用機械や、動力で動く汎用的な機械全般(電気機械器具、輸送用機械器具、精密機械器具を除く)。他の産業の生産活動を支える「生産財」としての役割を担う。 | 工作機械、産業用機械、農業・建設用機械、事務用機械 |

| 家庭用電気機械 | 一般家庭や個人が日常生活で使用することを目的とした電気製品や電子機器。 | 白物家電、AV機器・情報家電、季節・理美容家電、照明器具 |

| 輸送機械 | 人や物資を移動させるために使用される乗り物(車両)。 | 自動車、船舶、航空機、鉄道車両 |

機械の種類って、わかったようでわかってながち。

輸送機械:自動車の製造において、どの部分で完全機械化が進み、どの部分で人手を要するのか?設計やエンジンなどの基幹技術の技術レベルは極めて高い。組み立てには熟練度と規模が必要。最近はロボット化が進むが、最終組み立てや品質管理には人手が必要。部品:デンソー

家庭用電気機械:エアコン、テレビ、冷蔵庫など。技術の**汎用化(コモディティ化)**が進んだ。部品点数が多く、組み立てに大量の人手が必要。各国で効率の良い部品を製造し、特定の新興国で最終組み立てを行う。

一般機械:工作機械、産業用ロボットなど。技術レベルは非常に高く、技術の汎用化が難しい。

中間財と最終財とは?

中間財:生産プロセスの中間段階で使われる財やサービス。さらに加工されたり、別の財の部品として組み込まれたりして、最終的には市場で販売される別の製品となる。

最終財:生産プロセスの最終段階にあり、それ以上の加工を必要とせず、最終的に消費者や企業、政府によって購入・使用される財やサービス。

機械の製造において、最も人手が必要になる工程は?

機械の製造において人手が最も必要になる工程は、一般的に組み立て。

機械には非常に多くの部品が使われる。これらの部品を正確に組み合わせる作業は単純な反復作業になりにくく、人間の柔軟な判断力と手の器用さが求められる。

※自動車の溶接など、作業が均一で大量生産される工程は自動化が進んでいる。

※が、ロボットアームが複雑で非線形な組み立て動作(例えば、ケーブルを特定のルートで配線したり、狭い隙間に部品を挿入したりする作業)を行うには、非常に高価で複雑なシステムが必要になる。

※例えばiPhoneの最終組み立てを担う鴻海(Foxconn)などの工場では、膨大な数の作業員が作業している。

日本において、ファブレス化が進んでいる製造業と、そうでない製造業にはどんな違いがある?

アパレル産業は国際分業が進んでいる(ユニクロ)。一方で、自動車産業は国際分業が進んでいない。では家具は?家庭用電気機械は?

すり合わせ型

- 部品単体では意味がなく、複数の部品間の微調整や相互作用によって初めて高い性能が発揮される製品。

- 製造工程そのものに価値の源泉があるため、ファブレス化しにくい。(垂直統合が有利)

- 自動車、工作機械、精密機械など

モジュール型

- 部品や機能が標準化され、規格さえ合えばどこの部品でも代替可能な製品。

- 企画、デザイン、マーケティングに価値の源泉があるため、ファブレス化しやすい。(水平分業が有利)

- アパレル、PC、スマートフォンなど

家具産業ではファブレス化が進んでいる。ニトリやIKEAなどの主要企業はSPA(製造小売)モデルを採用し、商品企画と販売に特化している。

日本企業は家庭用電気機械で今も強い?

多くの分野で韓国、中国、欧米の企業にシェアを奪われている。

家庭用電気機械の完成品では厳しい状況にあるが、その製品を構成する部品で強みを持っている日本企業がある。

- ソニー:イメージセンサー

- 村田製作所、京セラ:コンデンサ、抵抗、センサー