東南アジアの文化をわかりやすく:なぜこんなに多様なのか?

仏教国タイ。イスラム教国インドネシア。マレーシアやシンガポールには多民族国家。ベトナムはなんかやや独特な雰囲気。

東南アジアを旅行していると、国ごとの違いに驚かされる。「同じ東南アジア」とひとくくりにされがちだが、実際にはかなり多様。

なぜ東南アジアは、これほどまでに文化的に多様なのだろうか?

この記事では、東南アジアの文化について整理してみたい。

東南アジアは大陸部と島嶼部で文化が異なる

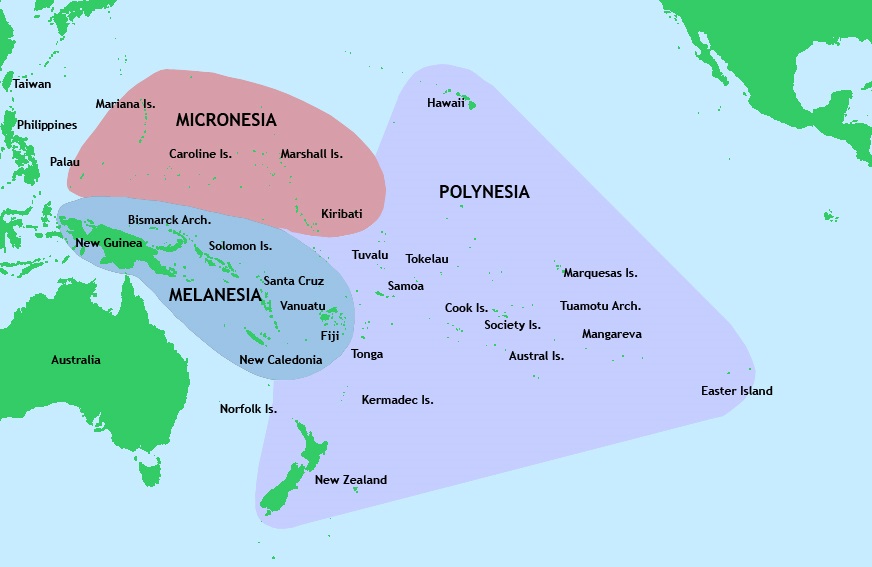

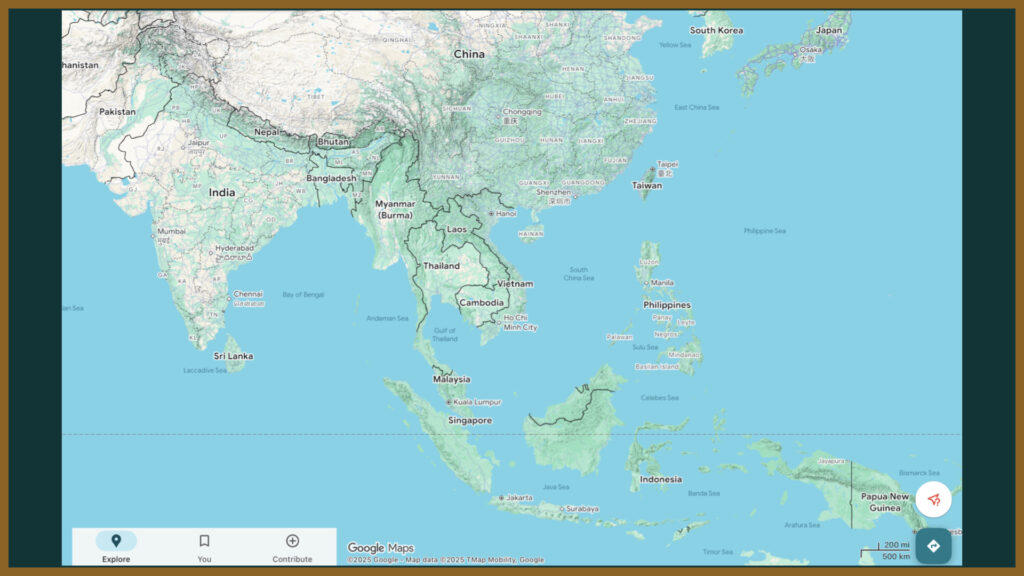

東南アジアは地理的に大きく次の2つに分けられる。

- 大陸部:ミャンマー、タイ、ラオス、カンボジア、ベトナム

- 島嶼部:インドネシア、マレーシア、フィリピン、ブルネイなど

この2つでは、民族・言語の特徴が大きく異なる。

民族・言語の違い

大陸部:民族と言語が入り組むモザイク地帯

ミャンマーやタイ、ラオス、ベトナムといった大陸部では、山々に隔てられた谷や平野に、さまざまな民族が入り組んで暮らしてきた。そのため、言語も文化もバラバラ。

| タイ | タイ・カダイ諸語(タイ語など) |

| ミャンマー | シナ・チベット諸語(ビルマ語など) |

| カンボジア | オーストロアジア語族 |

| ラオス | タイ・カダイ諸語、オーストロアジア語族 |

| ベトナム | オーストロアジア語族(ベトナム語など) |

大陸部は、ひとつの国の中に多数の民族と言語が共存しているのが特徴。

島嶼部:マレー系民族が分布

島嶼部では、海が「分ける」のではなく「つなぐ」役割を果たしてきた。

マレー系の人々(オーストロネシア語族)が海を渡って広く移動し、インドネシア・マレーシア・フィリピンなどに広がった。

宗教の違い

宗教の分布も国によってかなり違う。

大陸部:仏教徒が多い

| 国の例 | 主な宗教 |

|---|---|

| タイ、ミャンマー、カンボジア、ラオス | 上座部仏教 |

| ベトナム | 大乗仏教、無宗教 |

島嶼部:仏教徒が少ない

| 国の例 | 主な宗教 |

|---|---|

| マレーシア、シンガポール | 仏教・イスラム・キリスト教・ヒンドゥーなど混在 |

| インドネシア、マレーシア、ブルネイ | イスラム教 |

| フィリピン、東ティモール | キリスト教 |

重要ポイント

なぜこんなに文化が多様なのか?

つながりにくい地形

東南アジアは、そもそも「つながりにくい地形」をしている。

- ミャンマーとタイ、タイとベトナムの間には高い山々

- 赤道付近にはジャングルが広がっている

- 海にはたくさんの島がある(多島海)

こうした地形は、文化の一体化を妨げてきた。それぞれが隔てられ、独自の文化が育ちやすかった。

外から文化が流れ込みやすい

さらに、東南アジアはインドと中国をつなぐ海上交易の要所に位置しており、多くの宗教や文化が流れ込んできた。

- 仏教:インドから広まり、陸路を通じて大陸部へ

- イスラム教:中東の商人がモンスーンを利用して船で渡来し、島嶼部に定着

- キリスト教:スペインやポルトガルの植民地支配により島嶼部で広まる

- ヒンドゥー教:一時期広まったが、現在は影響が薄い

さらに、19世紀以降はヨーロッパ列強の植民地支配により、インド系(印僑)や中国系(華僑)が多く移住し、文化にさらなる多様性をもたらした。

バラバラゆえに強くなりにくかった

歴史的に見て、東南アジアでは中国やヨーロッパのような大帝国が成立しにくい土壌があった。

- 共通言語がない

- 共通宗教もない

- 地理的につながりにくい

こうした要素が重なり、「文化の核」が生まれにくかった。

現代も、経済的には「ASEAN」という地域協力の枠組みがあるが、政治的な統一が実現することはないだろう。