「社会」を安定させるには?人々を納得・妥協・諦めさせる方法

人間は一人ひとり育った環境も違えば、価値観も違う。

まったく同じ考えを持つことはめったにないし、「この人の意見に100%賛成!」ということもほとんどない。

だから、人が集まって社会をつくると必ずどこかで不満や対立が生まれる。

でも、人はひとりでは生きられない。

だからこそ、社会をつくって、みんなで協力して生きていく必要がある。

では、どうすれば考え方の違う人々が「まとまる」ことができるのか?

言いかえれば、どうすれば不満があったとしても人々が「あきらめる(=妥協する)」ようになるのか?

そのための手段はいくつかある。

人々がまとまる方法

暴力によって従わせる(強制)

力で押さえつける方法。

反対する人を逮捕・処刑したり、軍隊を使って強引に支配したりする。歴史上、多くの国がこの方法を使ってきた。

このやり方には、短期間で秩序をつくる力がある。特に緊急時には即効性がある。

でも、人々の心の中に「納得」がないため、不満がたまりやすい。その結果、反乱や崩壊につながることが多い。

宗教や思想によって価値観をそろえる

宗教や思想によって「正しさの基準」を人々の中でそろえる方法もある。

たとえば、中世ヨーロッパのキリスト教社会や、イスラム教を中心とした国々、共産主義体制の国家などでは、宗教や思想が社会のルールや価値観を支えてきた。

多くの人が「こうするのが当たり前」と考えることで秩序が保たれやすくなるが、その一方で、異なる考えを持つ人を排除・弾圧しやすいという危うさもある。

象徴・物語によって一体感をつくる

人々が同じ「物語」や「象徴」を信じることで、見ず知らずの他者とも「仲間だ」と感じられることがある。

たとえば、国旗や国歌、王室、伝統文化、建国神話、スポーツの代表チームなど。こうしたものは、感情的なつながりをつくり出し、社会をまとめる力を持っている。

社会学者ベネディクト・アンダーソンは、こうした仕組みを「想像の共同体」と呼んだ。

宗教や思想を使う方法と同様、異なる文化や民族を排除・差別する空気が生まれやすくなるという危険がある。

民主主義によって納得をつくる(合意)

全員が同じ意見を持つことは不可能だとしても、できるだけ多くの人が「まあ、これなら仕方ないか」と思えるような方法を探す方法もある。

選挙や議論などを通じて、お互いの意見を出し合い、合意点を探していく。

この方法のメリットは、何よりも納得感が得られることにある。たとえ自分の意見が通らなくても、ルールに則って意見表明したという実感があるぶん、不満が爆発しにくい。

しかし、話し合いや投票に時間や手間もかかるという難点がある。

人々の満足を実現する

不満や対立を「おさえる」のではなく、そもそも不満が出にくい社会をつくるという考え方もある。

人々が「この社会で暮らしていてよかった」と感じられるようにすることで、自然と社会はまとまりやすくなる。

たとえば次のような状態があると、人々は満足しやすい。

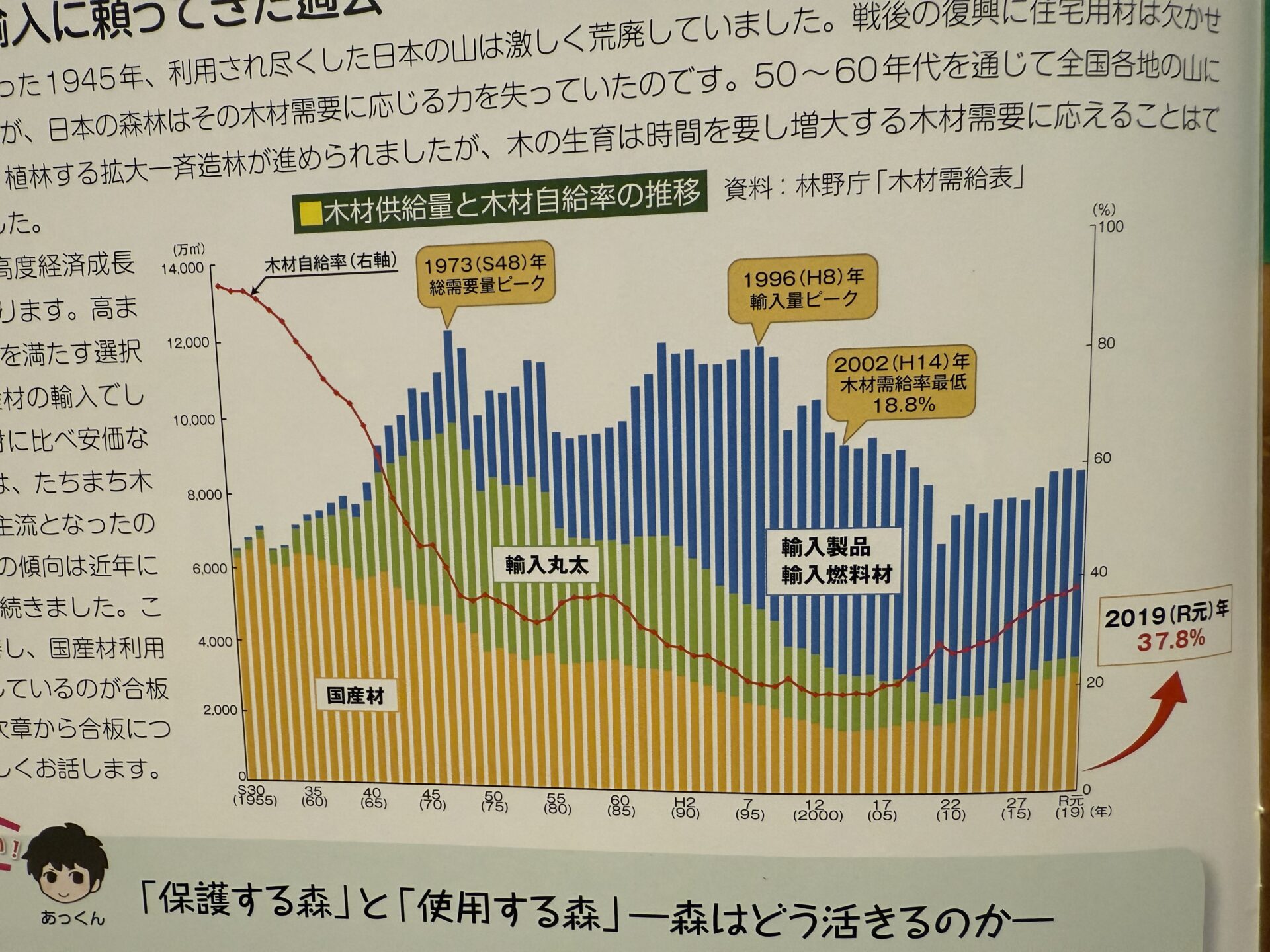

- 経済的に豊かで、仕事があり、モノが手に入る

- 教育や医療など、生活の土台が安定している

- 道路やインフラが整っていて、生活が便利

- 大きな格差がなく、不公平感が少ない

- 自分の国や社会に誇りや信頼を持てる

このような満足をつくる方法は、福祉国家や高度経済成長期の国家が目指してきた道。

ただし、問いが生じる。

人々の「満足を実現する」方法は、本当に社会として望ましいのだろうか?

現実は・・・

世界にはたくさんの国がある。

それぞれの国は、どのような方法で人々をまとめようとしているのだろう?