なぜ偏西風は、貿易風のように地表では安定して吹かないのか?

貿易風も偏西風も、どちらも亜熱帯高圧帯から押し出される空気の流れから生まれる風。

しかし、その性質には大きな違いがある。

貿易風は地表付近で一年中安定して吹くのに対し、偏西風は地表では風の向きや強さが日々大きく変化する。

いったい、なぜこのような違いが生まれるのか?

理由

①中緯度には「風を引き込む仕組み」がない

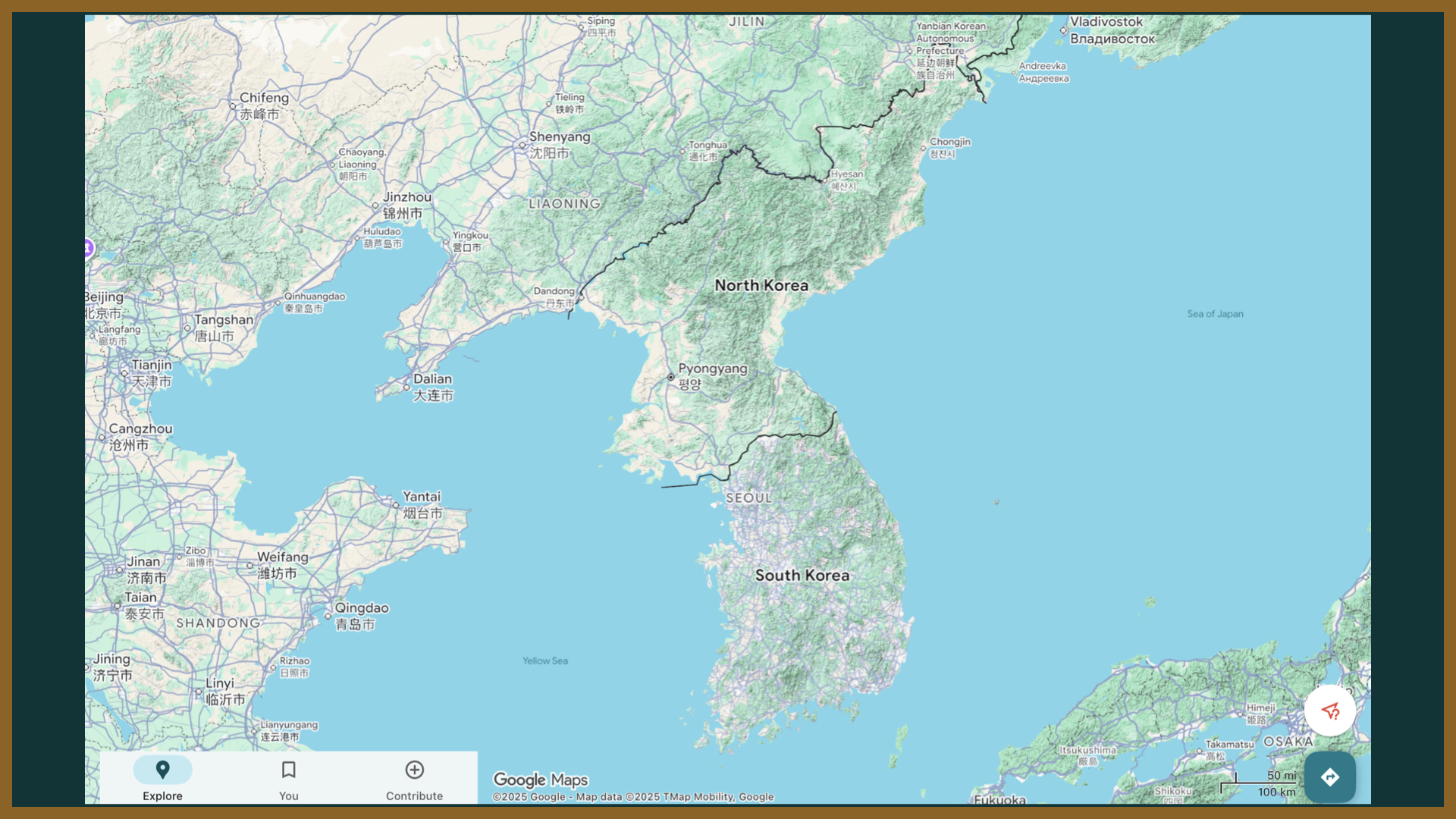

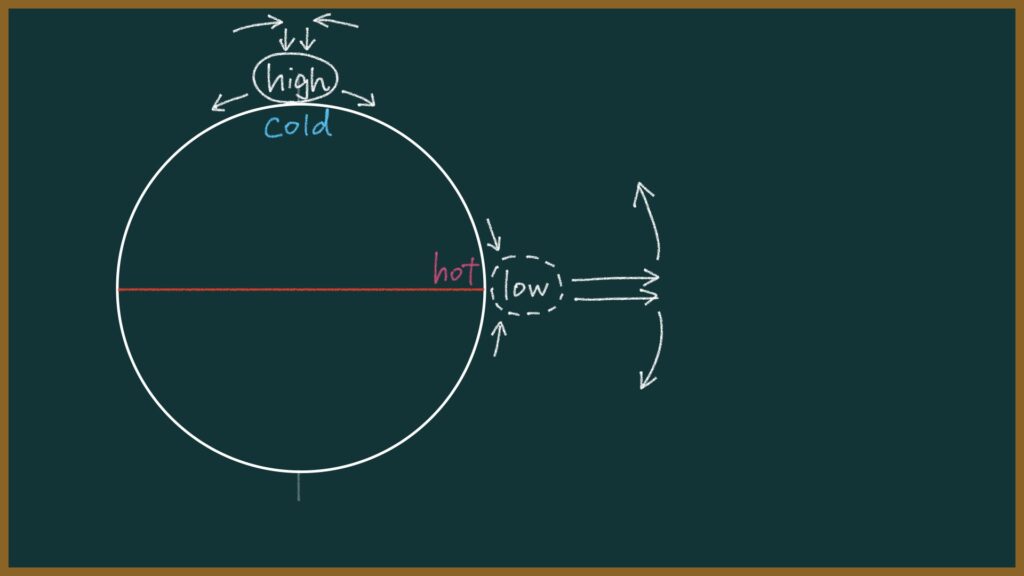

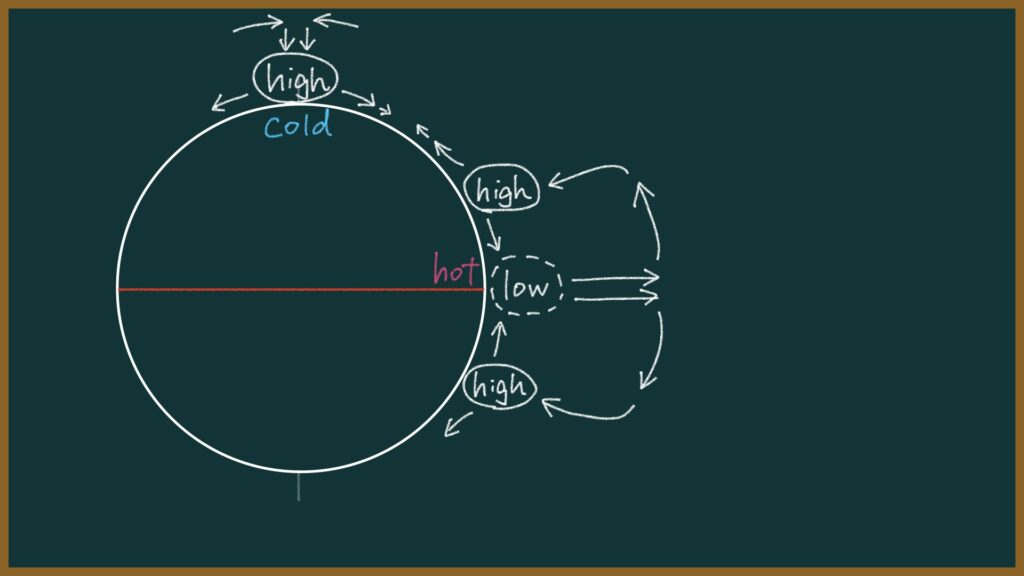

赤道付近では、強い太陽エネルギーによって熱帯収束帯が形成され、大規模な上昇気流が空気を四方から引き込んでいる。

この「引き込む力」があるからこそ、貿易風は一定方向に安定して吹きやすくなっている。

しかし中緯度(偏西風が吹く地域)には、そうした上昇気流が存在せず、亜熱帯高圧帯から「ゆるく押し出される」空気の流れしかない。

そもそもこの地域では、赤道周辺の大気の循環と極周辺の大気の循環にはさまれる形で生まれた受動的な大気の循環(フェレル循環)が支配的。

つまり、中緯度の風は自律的な力が弱く、周囲の力につられて生まれているにすぎないため、流れが不安定になりやすい。

参考:【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

②地表は摩擦や地形の影響を強く受ける

貿易風が吹く赤道付近は海が多く、表面は滑らか。

一方、偏西風が吹く中緯度は大陸が多く、山や谷などの起伏も激しい。

そのため、地表の摩擦や地形によって風が乱れやすく、風向や風速も変化しやすくなる。

とはいえ

偏西風は、地表では風向きが変化しやすく「安定している」とは言いにくいが、長期的に見ると「西から東へ吹く」のは間違いない。

→だから「ヨーロッパの気候は偏西風の影響をよく受けている」ということになる。

上空では常に安定

地表の不安定さとは対照的に、偏西風は上空(8,000m〜13,000mくらい)では非常に安定して西から東に吹いている。

この上空の強い偏西風はジェット気流と呼ばれ、飛行機の航路にも利用されている。

まとめ

偏西風は「上空では安定して強く吹く」が、「地表では不安定」な風。

つまり、偏西風は2層構造で捉えると理解しやすい。

では、なぜ偏西風は上空では安定して強く吹くのか?