なぜ日本には四季があるのか?気圧と風で解説

日本の気候には、「春・夏・秋・冬」というはっきりとした四季がある。

この四季の移り変わりは、大陸と海に生じる高気圧・低気圧の動き、そして上空を吹く偏西風が生み出している。

気圧の動きが四季を生み出す

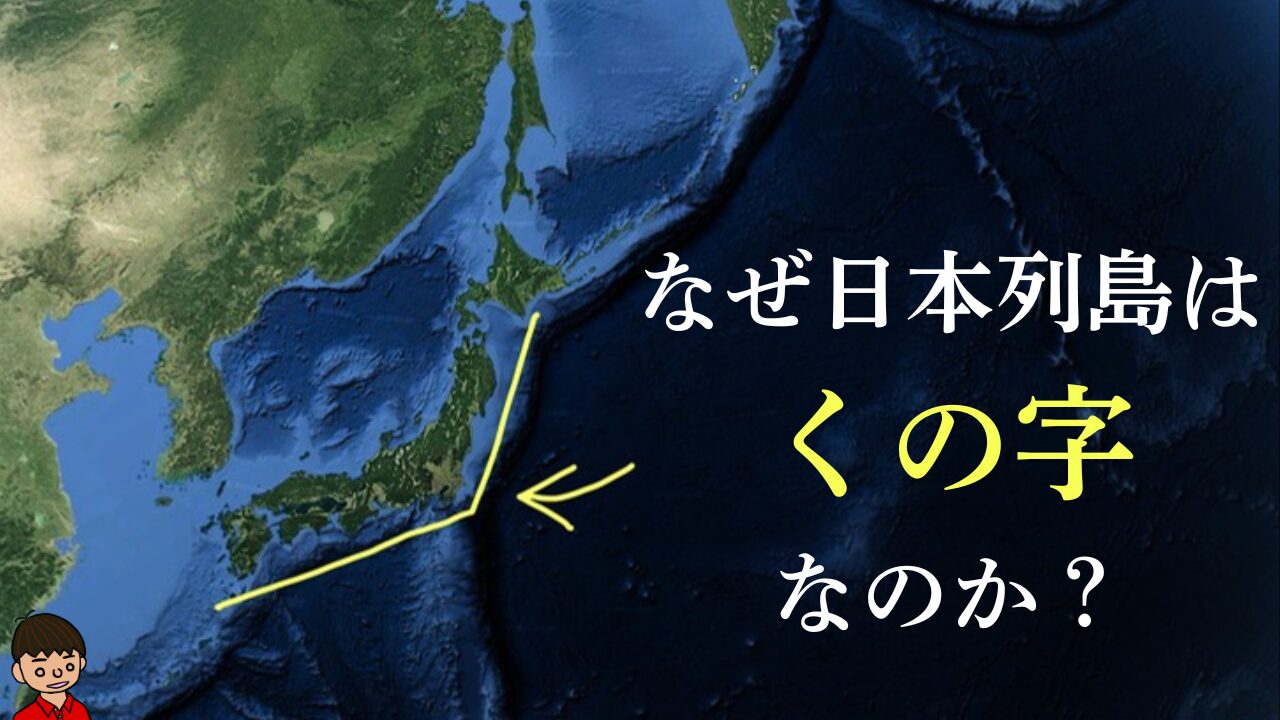

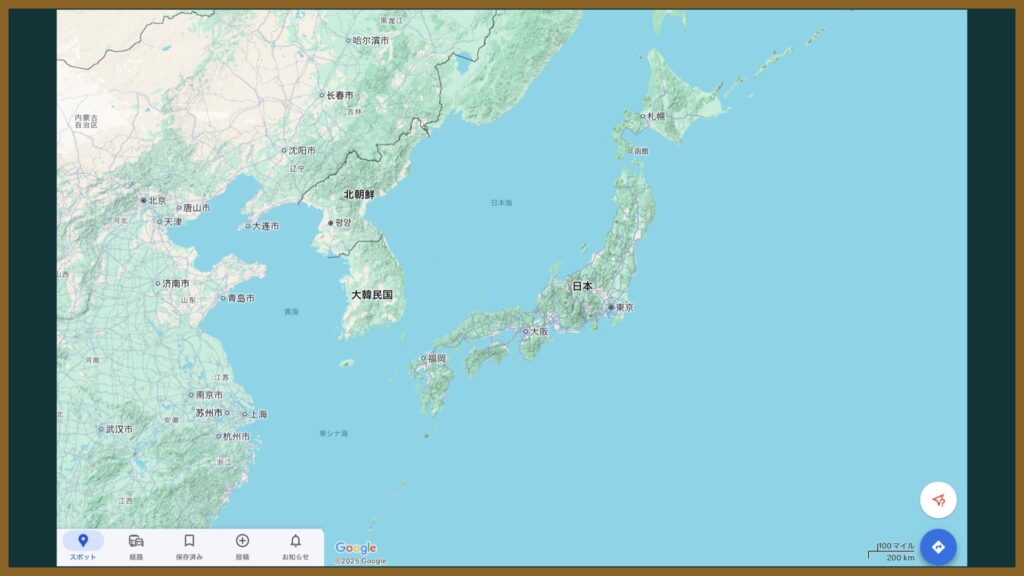

日本列島は、北緯30~45度の中緯度帯に位置し、ユーラシア大陸の東のふち、そして太平洋と日本海の両方に面した島国。

この地理的条件こそが、四季を生み出している。

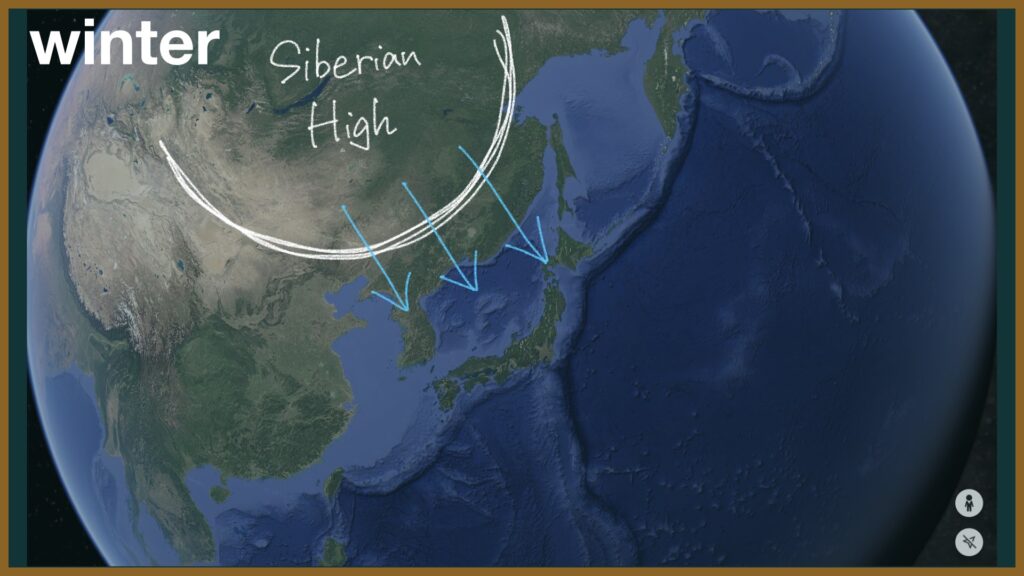

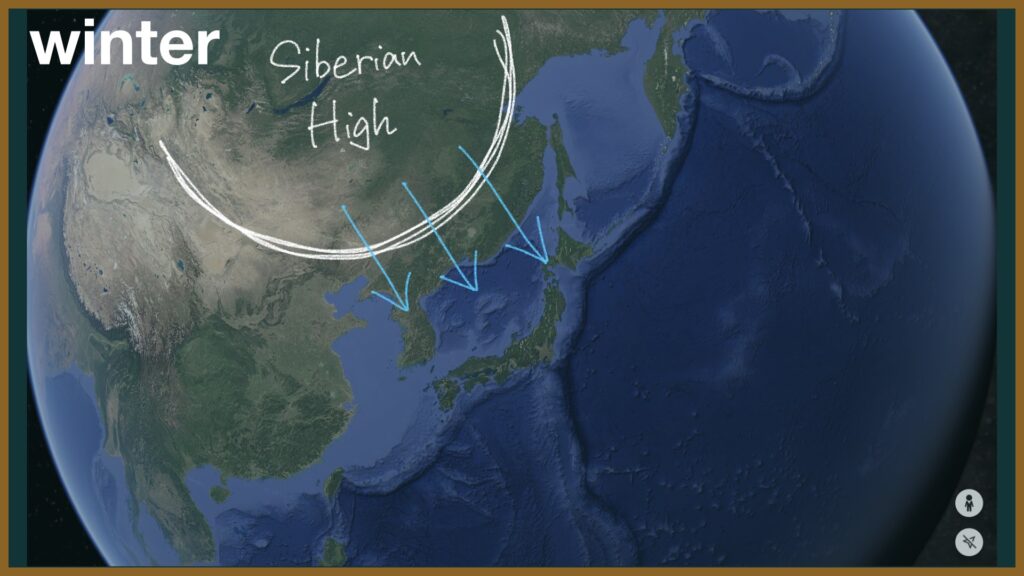

冬に強まるシベリア高気圧

冬になると、ユーラシア大陸の内陸部(特にシベリア)は強烈に冷え込む。

陸地は海に比べて冷えやすいため、地表の空気が冷えて重くなり、下降気流が発生。その結果、シベリア高気圧という強い高気圧が現れる。

この高気圧から冷たく乾いた北西の季節風が吹く。

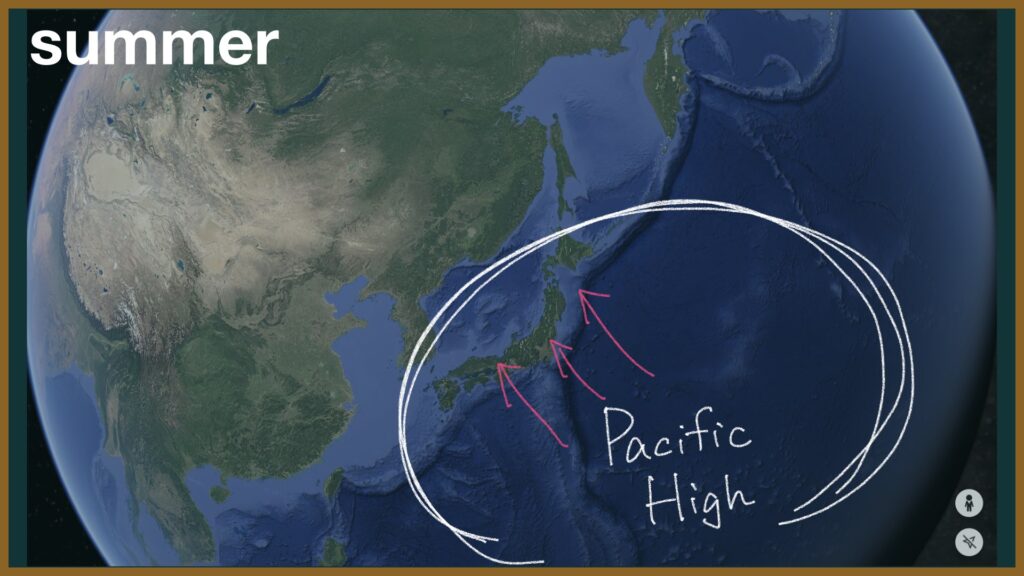

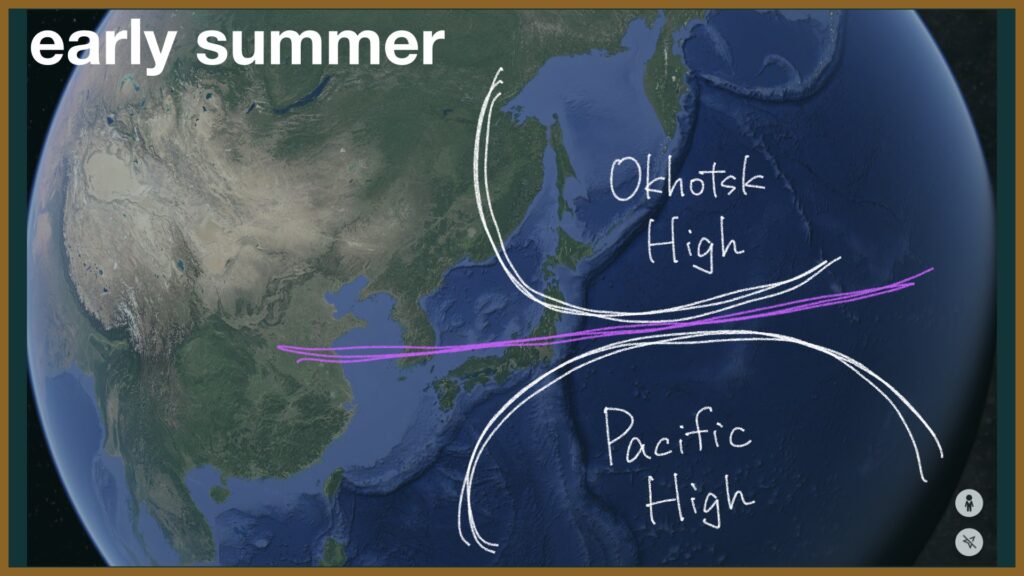

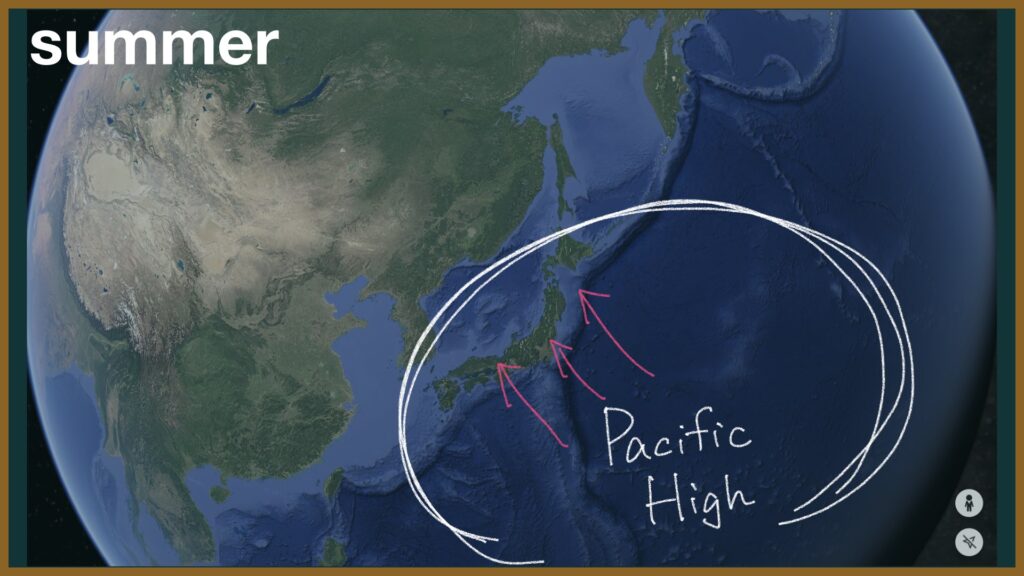

夏に北上する太平洋高気圧

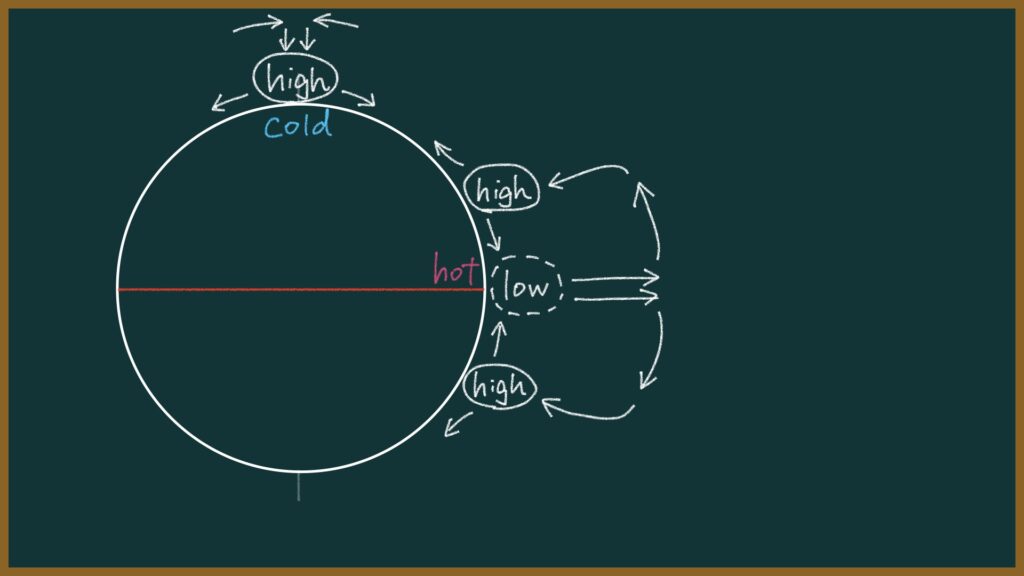

地球には熱帯付近の空気の流れがあり、この空気の流れ(ハドレー循環)によってつくられる亜熱帯高圧帯が緯度30度付近に広がっている。

西太平洋上に広がっている高気圧のことを太平洋高気圧と呼ぶ。

夏になると、亜熱帯高圧帯全体が北にシフトして太平洋高気圧が日本列島をすっぽり覆うようになる。

この高気圧のふちから温かく湿った南東の季節風が吹く。

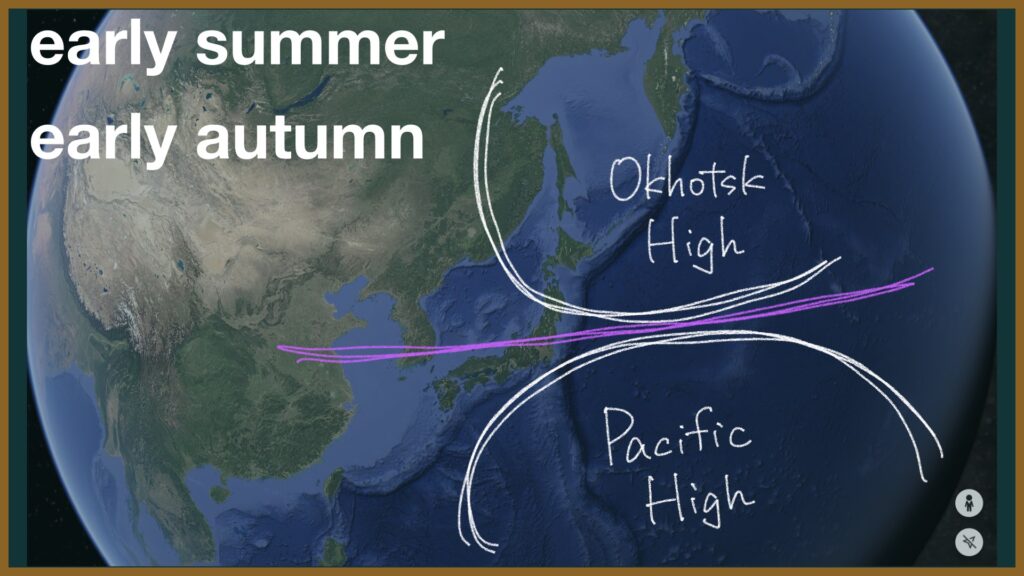

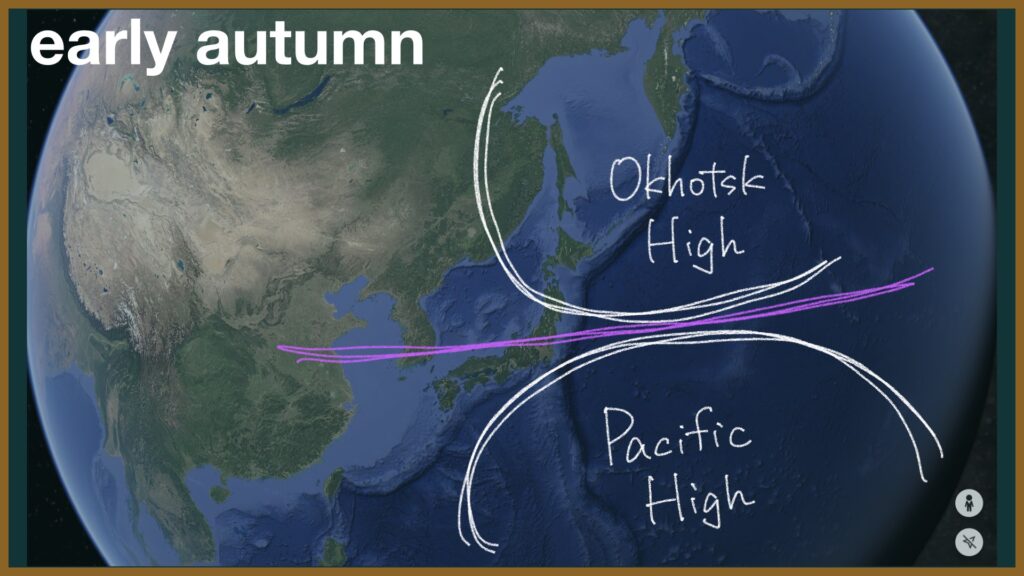

夏の前後に存在感が強まるオホーツク海高気圧

初夏(梅雨の時期)や初秋(秋雨の時期)は、南の太平洋高気圧と北のオホーツク海高気圧がせめぎ合う。

- 初夏:太平洋高気圧が北上してくる一方で、オホーツク海では

海水温が低いため、上空の空気が冷やされて重くなり、下降気流が生じて高気圧になる。 - 初秋:太平洋高気圧が少しずつ後退する中で、再びオホーツク海高気圧が優勢になり始める。

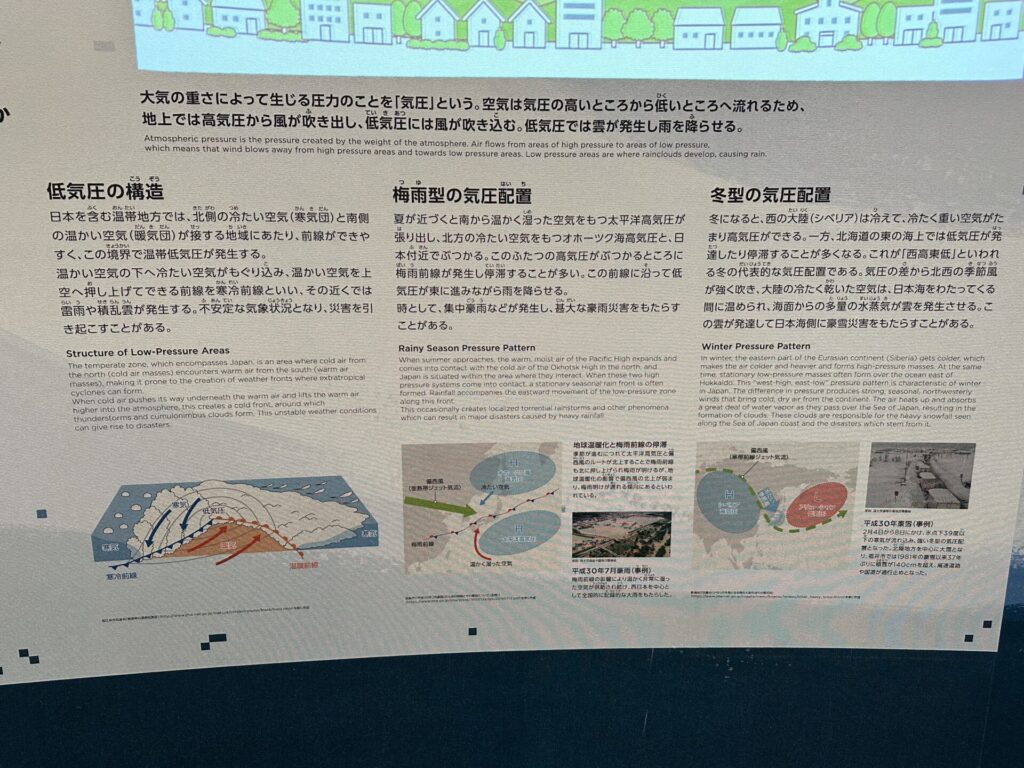

このように、暖かく湿った空気と、冷たく湿った空気がぶつかる場所に前線(梅雨前線・秋雨前線)ができて、雨が長く続く。

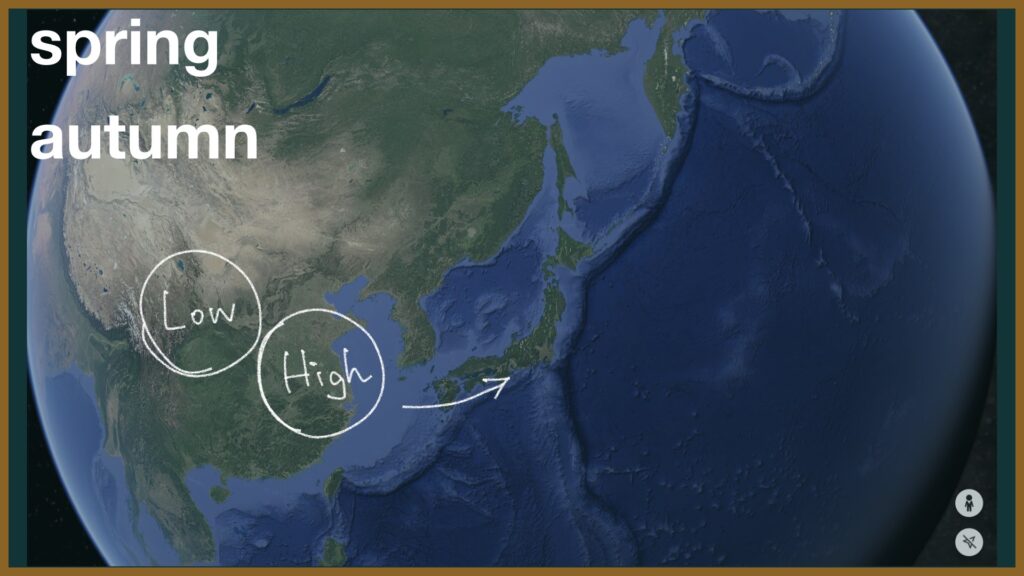

春と秋にやってくる移動性高気圧と温帯低気圧

冬のシベリア高気圧、夏の太平洋高気圧が弱まる春や秋になると、偏西風の影響がはっきり表れるようになる。

偏西風とは、上空を一年中吹いている西から東への風。日本列島は北緯30~45度に位置する。この帯の上空では、一年中、西から東に向かう偏西風が吹いている。

この風にのって、移動性高気圧や温帯低気圧が交互にやってくることで、天気は周期的に変化する。

- 移動性高気圧とは?

-

西から東へと動いていく高気圧のこと。

- 上空には一年中「偏西風」という西から東への風が吹いています。

- 偏西風に乗って、ユーラシア大陸の西の方(中国の内陸など)で生まれた高気圧が、日本の方へ流れてくる。

- 温帯低気圧とは?

-

中緯度(=温帯)で発生する低気圧のこと。

- 暖かい空気(南から来る)と、冷たい空気(北から来る)がぶつかると、その境目に「前線」ができて、そこで空気がぐるぐる回りながら上昇し、低気圧になる。

- この低気圧も、偏西風に乗って西から東へと移動していく。

- 「気圧が偏西風によって流される」とは?

-

偏西風という風の流れに乗って、高気圧や低気圧といった「空気のかたまり」が移動していくというイメージ。

- 上空には偏西風という 流れ(風) があり、

- それに対応して地表の高気圧や低気圧も“上に引っ張られて”セットで動いていく。

日本の四季の流れ

春(3〜5月)

- シベリア高気圧が弱まる

- 温帯低気圧と移動性高気圧が偏西風に乗って交互に通過する

- 天気は変わりやすく、風が強い日も多い

初夏(6月)=梅雨

- 北からのオホーツク海高気圧(冷たく湿った空気)と南からの太平洋高気圧(暖かく湿った空気)がぶつかり合い、日本列島上空に梅雨前線が停滞

- この前線で雨が降る

夏(7〜8月)

- 赤道付近の大気の流れが北上し太平洋高気圧が日本列島を覆う

- 高気圧のふちから南東の風(温かく湿った風)が流れ込み、蒸し暑くなる

初秋(9月)

- 太平洋高気圧とオホーツク海高気圧がぶつかり合い、日本列島上空に秋雨前線が停滞

- 秋雨が降り、台風も多い

秋(10〜11月)

- 温帯低気圧と移動性高気圧が偏西風に乗って交互に通過する

- 気温は次第に下がり、空気が乾燥してくる

冬(12〜2月)

- ユーラシア大陸上でシベリア高気圧が発達

- そこから冷たく乾いた北西の季節風が吹く

- 北西季節風は、日本海上空で暖流の対馬海流からの水蒸気を受けて湿った状態になる

- 日本海側は山にぶつかった空気が雪を降らせ、太平洋側は「からっ風」が吹いて晴れの日が多い

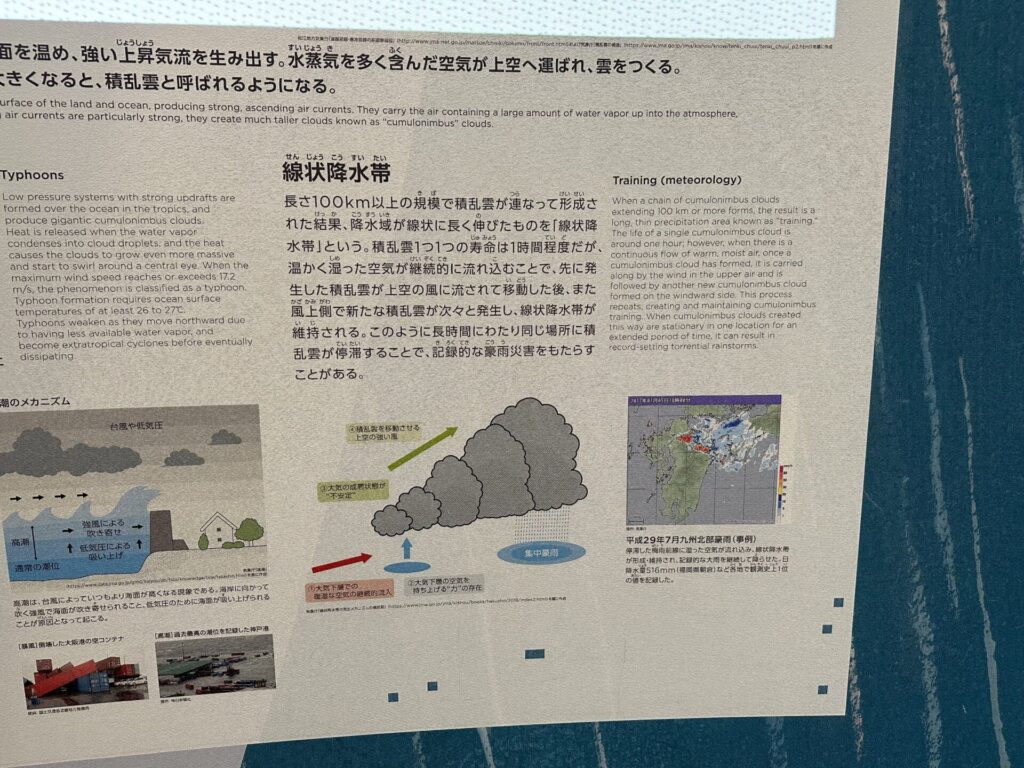

線状降水帯