人間が「いい木」と感じるのはどんな木か?木材の種類とその価値

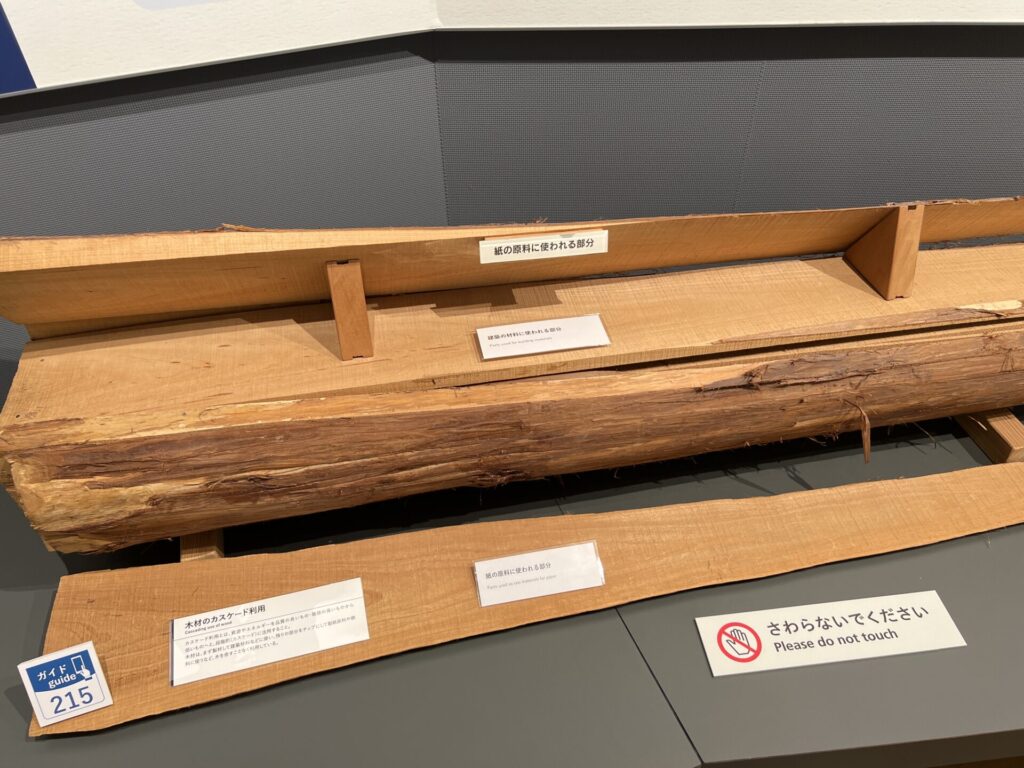

木材は建物や家具、紙や燃料といったさまざまな形で、私たちの生活に深く関わっている。

そこには、「どんな木をどう使うか」という選び方の違いが明確にある。

どのように使い分けているのか?

木材の価値はどこにある?

①成長の速さ

育つのが早い木は、それだけ早く収穫でき、安く大量に使える。

→ パルプやチップ、燃料など、大量消費が前提の用途に向いている。

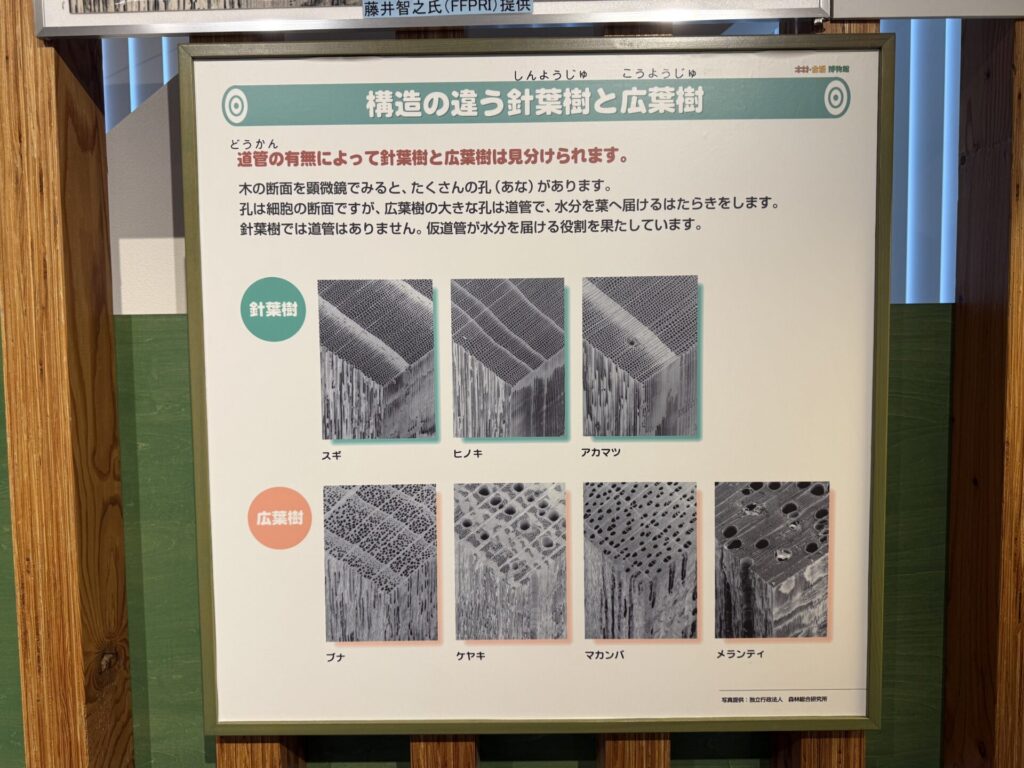

②木目(見た目+構造)

まっすぐ伸びた幹、美しい年輪模様は、見た目にも価値があり、加工もしやすい。

→ 家具や建築材など、見た目や精度が重視される場面で高く評価される。

③硬さ(強度)

硬い木は頑丈で、建材やフローリングなど耐久性が必要な用途に使われる。

→ 柔らかい木は加工がしやすいが、用途が限られる。

④含水率(乾燥しやすさ)

水分が多すぎる木は、カビが生えたり反ったりしやすく、建材や薪には不向き。

→ 乾燥しやすい木ほど、扱いやすく評価されやすい。

用材(建築材・家具材など)

太く、まっすぐで強度があり、美しい木目が必要。

チーク(熱帯林)

高級家具や船材に使われる。油分が多く水に強く、耐久性と美しさを兼ね備える。

マホガニー(熱帯林)

赤褐色で木目が美しく、音響特性も良いため家具や楽器に利用される。高級材の代表格。

スギ(温帯林)

軽くて加工しやすい日本の伝統的建材。柱や壁材として広く使われる。

ヒノキ(温帯林)

耐湿性が高く、香りと美しさが特徴。高級住宅や神社仏閣などで重用される。

トウヒ(冷帯林)

音響特性に優れ、ギターなど楽器材にも使われる。建材としても軽くて加工しやすい。

モミ(冷帯林)

軽量で柔らかく、建築用パネルや家具芯材などに利用される。通直な幹が特徴。

合板

成長が早くて柔らかい木材(ユーカリ・アカシアなど)が好まれる。

アカシア(熱帯林)

成長が早く、やや粗めの繊維。

ユーカリ(熱帯林・温帯林)

成長が非常に早く、柔らかい。

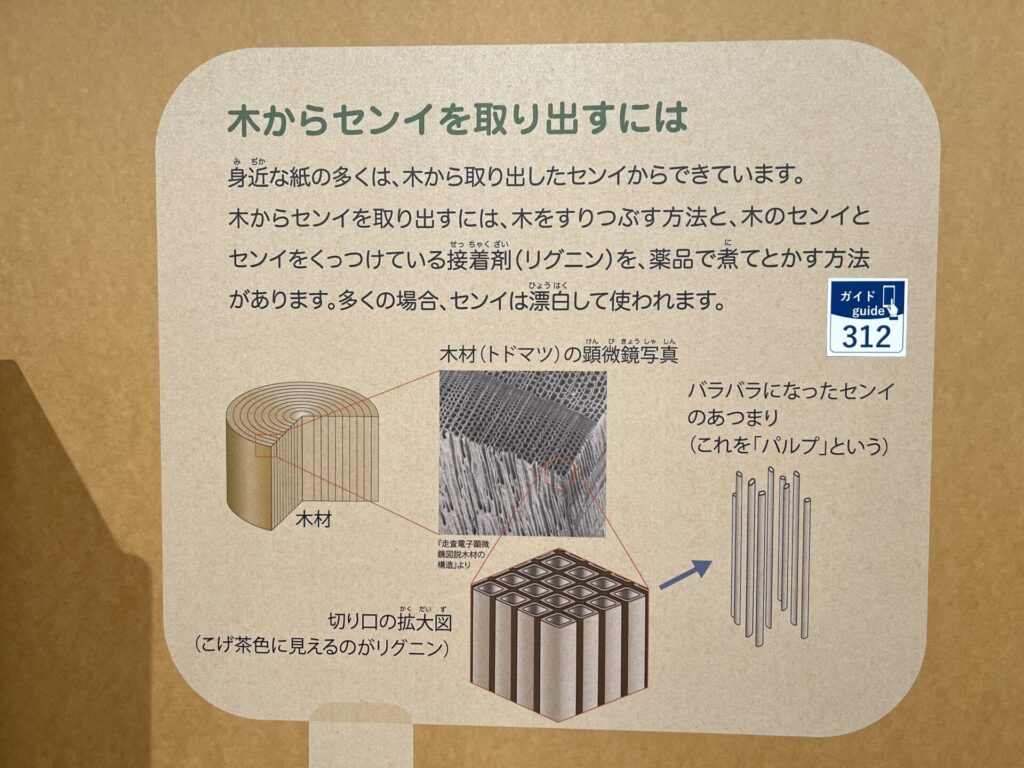

パルプ(紙の原料)

成長が早く繊維が細かく、安価に大量にとれる木が好まれる。

アカシア(熱帯林)

成長が早く、やや粗めの繊維だが、コピー用紙などに適している。

ユーカリ(熱帯林・温帯林)

成長が非常に早く、細かく均質な繊維がとれるため、製紙用として世界中で活用されている。

トウヒ(冷帯林)

長繊維が特徴で、強度のある紙に仕上がる。北欧を中心に利用される。

モミ(冷帯林)

パルプとしての繊維が細かく、新聞紙や書籍用紙などに適している。

アカマツ(冷帯林)

繊維が長くて強いため、段ボールや包装用のクラフト紙などに向いている。

チップ

木の形や質が多少悪くても使える。製材の端材や間伐材も活用。

アカシア(熱帯林)

比較的質にばらつきがあっても使えるため、合板やMDF(中質繊維板)の原料として活用される。

ユーカリ(熱帯林・温帯林)

成長が早く、短期間でチップ用に供給できる。製紙と兼用されることも多い。

トウヒ(冷帯林)

北欧やカナダで広く使われる針葉樹。軽くて加工しやすく、製材の端材や間伐材がチップに回される。合板やMDF(中質繊維板)の原料として利用。

モミ(冷帯林)

木目が細かく軽量で、チップやパルプ両方に活用される。冷帯ではパルプ用との兼用が多いが、建材加工時の端材をチップ化することも多い。

アカマツ(冷帯林)

比較的硬く、木質が粗め。構造用合板やパーティクルボードの原料に用いられる。冷帯の人工林でも広く植えられている。

薪炭材(燃料用)

燃えやすく、火力が安定していればOK。

チーク(熱帯林)

火持ちが良く、高温で安定して燃える。炭にしても高品質で、調理用として人気。

マホガニー(熱帯林)

比重が高く、炭にすると長持ちする。火力が安定しており、伝統的に燃料として使われてきた。

ナラ(温帯林)

燃焼効率が高く、炭にしても良質。日本では備長炭の原料としても有名。

クヌギ(温帯林)

火持ちがよく、炭火焼きに適した優れた薪炭材。昔から炭焼き林業で利用されてきた。

その他

熱帯林

| 樹種 | 解説 |

|---|---|

| ラワン(Lauan) | 東南アジア原産のフタバガキ科の広葉樹の総称。かつては合板用材として非常に多く利用されたが、乱伐と森林保護の流れで輸出規制が強化され、利用は減少。近年は代替材(ファルカタ、アカシア)の方が主流に。 |

温帯林

| 樹種 | 解説 |

|---|---|

| シイ・カシ(スダジイ、アラカシなど) | 常緑広葉樹。かつては薪炭材として使われていたが、建材や家具材としては加工が難しく、利用は限定的。今は自然林として保護されることも多い。 |

| ブナ | 日本では広く分布する落葉広葉樹。かつては薪炭材や家具芯材に利用されたが、柔らかく狂いやすいため高級材としては使いづらい。ただし、集成材や合板・玩具などでの利用は増えている。 |

| ナラ | 高密度で強く、現在でも高級フローリングや家具材として一定の需要あり。 ただし、乾燥が難しく加工に手間がかかるため、安価な輸入材に押されがち。 |

冷帯林

| 樹種 | 解説 |

|---|---|

| エゾマツ(トウヒ系) | 北海道を代表する樹種で、楽器材・建材・合板用材としてかつて多用された。ただし、林業の衰退と輸入材の台頭で国産利用は減少。現在も一部用途では利用中(例:バイオリンの表板)。 |

| カラマツ | 強度が高く、構造材に向くが、乾燥時に割れやすく、ヤニが多くて加工性に難あり。戦後の植林が多いが、利用が進まず「使いにくい国産材」の代表格とされてきた。ただし、最近はCLT(直交集成板)など新用途で再評価されている。 |

なぜ日本の林業は衰退したのか?:「安い輸入材に負けた」だけではない