【地理】気候をわかりやすく①:なぜ地球上にはいろんな気候が見られるのか?【大気の循環】

地球上にさまざまな気候があるのは、地球が丸くて、地域ごとに太陽光の当たり方が違うから。

これが各地の気温差や気圧差を生み出し、地球規模の空気の循環(大気の循環)や降雨を引き起こす。

気候が多様である理由の最重要ポイント

地球には、暑い地域もあれば寒い地域もある。

それはなぜかというと、地球は球体であるがゆえに、太陽の光(エネルギー)を受ける量に地域ごとの違いがあるから。

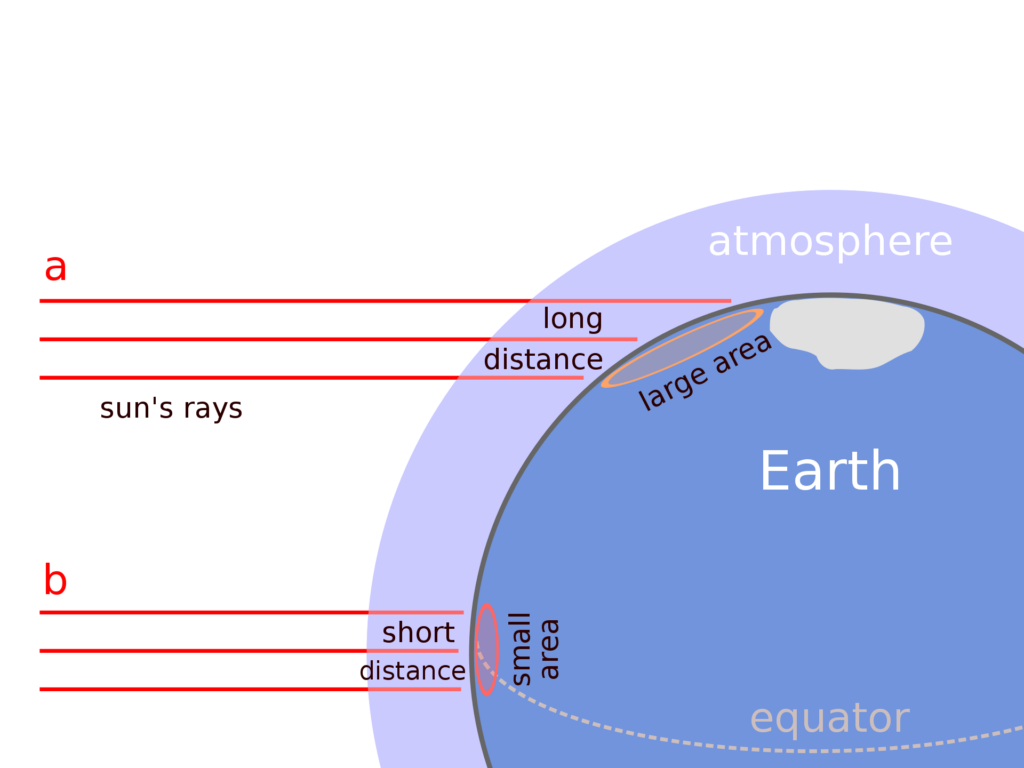

地球は球体なので太陽光の受け方に地域差が生じる

地球が球体であることで、太陽光が地表に当たる角度が地域によって変わる。

その結果、太陽からの単位面積あたりの受熱量が、赤道に近いと大きくなり、赤道から遠いと小さくなる。

太陽光は地表を温め、気温差を生む

太陽の熱は、空気そのものではなく地表をまず温める。温まった地面がその上の空気を温める。

太陽光が地表に当たる角度は地域によって変わるため、気温には以下のような地域差が生じる。

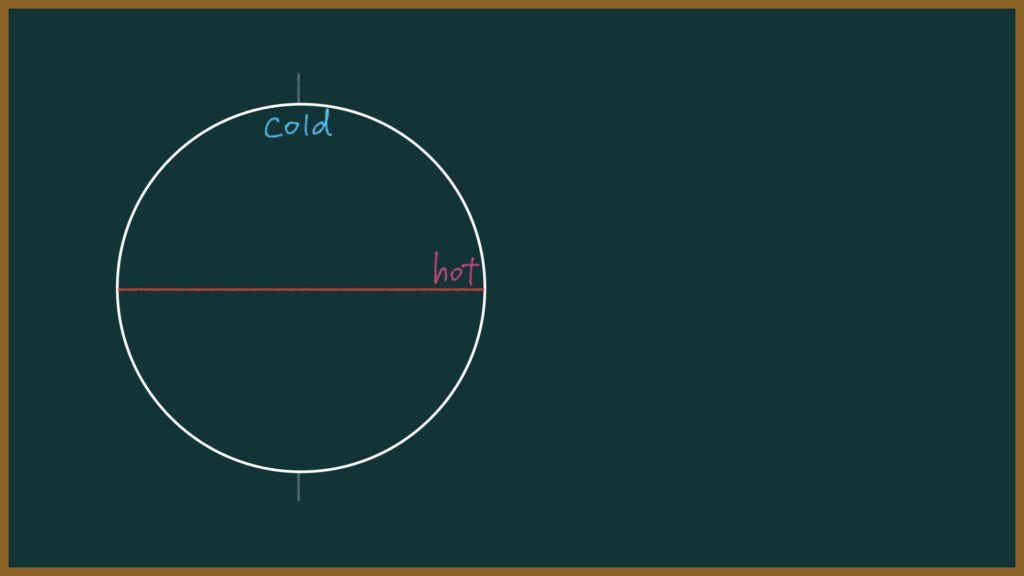

- 赤道に近い =緯度が低い →気温が高い

- 赤道から遠い=緯度が高い →気温が低い

気温差により気圧差が生まれる

空気は温度によって密度が変わり、温かい空気は軽く、冷たい空気は重くなる性質がある。

- 例え話

-

人も暑いときは「うわ、暑っ!」って言ってお互いに距離をとるけど、寒いときは「寒い〜」って言いながらギュッと集まったりする。

空気もそれと似てて、あったかいと広がってバラバラになって軽くなり、つめたいとギュッと集まって重くなる。

その結果、以下のようなことが起こる。

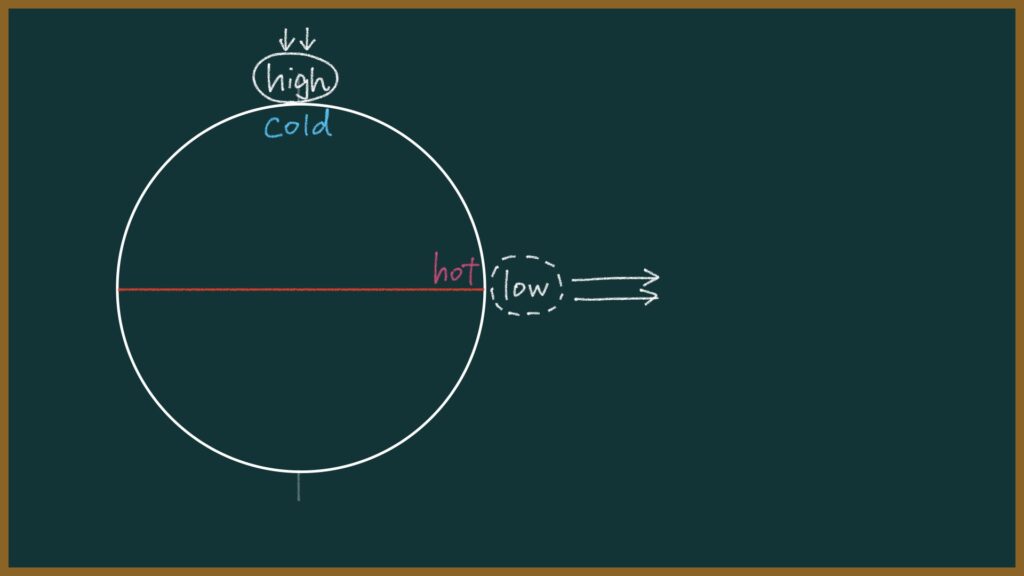

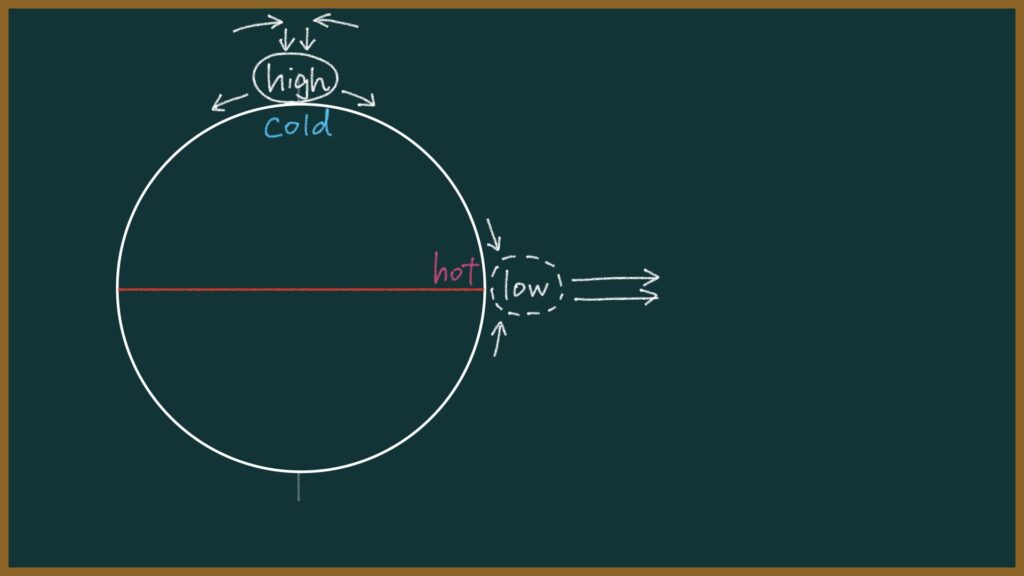

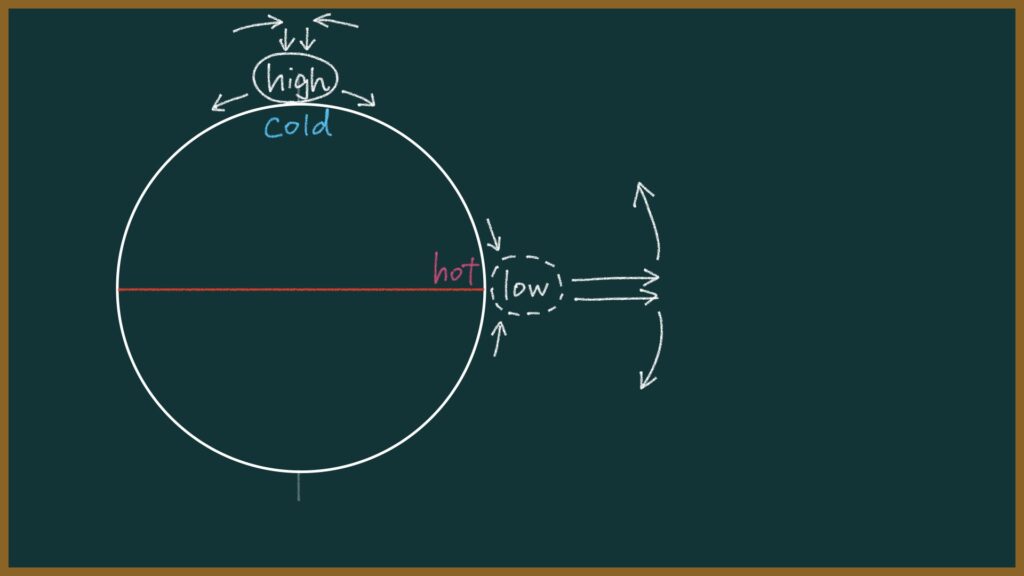

- 空気が温められて軽くなると、上にのぼっていく(上昇気流)。すると、その場所の空気が少なくなって気圧が低くなる。

- 空気が冷やされて重くなると、下にたまっていく(下降気流)。すると、その場所には空気がたくさん集まって気圧が高くなる。

気圧差により風が吹く

「気圧の高いところ」と「気圧の低いところ」ができると、空気はバランスを取ろうとして気圧の高いほうから低いほうへと流れる。この空気の流れが「風」。

- 例え話

-

たとえば、ある場所に人がぎゅうぎゅうに集まっていて、となりの場所はスカスカであまり人がいなかったら、ぎゅうぎゅうのところにいる人たちは居心地の良い場所を求めて「ちょっとこっち行こうよ!」ってスカスカのところに人が流れていく。

空気も同じで、気圧が高いところ(空気が多い)から、気圧が低いところ(空気が少ない)に向かって流れていく。

ちなみに・・・

台風は「スカスカな場所を求めて人が移動しまくって収集がつかなくなった状態」。

- スカスカな場所(=気圧がとても低い場所)をめざして、四方八方から人がどんどん集まってくる

- →しかも、「うわ、ここスカスカすぎる!」って感じで、どんどん吸い寄せられるように動く

- →その結果、あちこちから人がなだれ込んできて、もう収集がつかない…!

- これが、台風の中心に向かって空気が渦を巻きながら吹き込んでいく様子とそっくり。

- 台風の中心は「超スカスカ(=超低気圧)」だから、まわりから空気が一気に流れ込んで、激しい風や雨をもたらす!

※熱帯低気圧=台風、サイクロン、ハリケーン(地域によって呼び方が異なる)

空気の立体的な動きを理解するために、少し話を戻して、、、

上空の空気は冷たい

「空気が温められて軽くなると、上にのぼっていく」の後、空気はどうなるのか?

上空の空気は地表から離れているため、あまり温まらない。地表に比べて上空の空気は冷たい。

- 例

-

飛行機で高度を上げると寒くなる…!

富士山の山頂はものすごく寒い…!

※「いや、山頂だとしても地面はそこにあるんだから、低地と同じように地表からの照り返しの熱を受けて空気は温まるんじゃないの?」という鋭い疑問に関しては、「実は空気は標高が高くなると膨張してね・・・」という回答になるが、ここで説明すると内容が多くなりすぎるのでパート2の記事の「標高」の部分で説明する。

空気は上空へと上昇していく途中でどんどん冷えていき、いずれ周りの空気と同じくらいの温度(=密度)になる。周りと同じくらいの重さになったら、浮かぶ力がなくなってしまう。

この結果、空気はそれ以上は上昇できなくなる。本来ならここで空気の動きは止まるはずだが、、、

下からは次々に新しい温かい空気が上昇してくる。この押し上げによって、上にとどまっていた空気は横方向へと押し流される。

このようにして、上空では風が生まれる。

- 入道雲のてっぺん

-

入道雲(積乱雲)のてっぺんが傘みたいに平らに広がっているのは、上昇してきた空気がそれ以上のぼれなくなった証拠。

- ジェット気流

-

上空の空気はいずれ下降する

上空に上昇し、横方向へと押し流された空気は、上空に長くとどまっている間に自身の熱を放出して(←放射冷却)さらに冷えていく。

- 放射冷却とは

-

物体が熱を放出することで冷える現象。

空気は常に熱を放出しているため、放出する熱よりも大きい熱を受け取らない限り、どんどん冷えていく。

※地面の近くの空気は「地面からの熱の受け取り(プラス)」と「自分からの熱の放出(マイナス)」のバランスがプラス側に傾くので温かくなれる。

冷えて重くなった空気は、下降気流として地表へと降りていく。

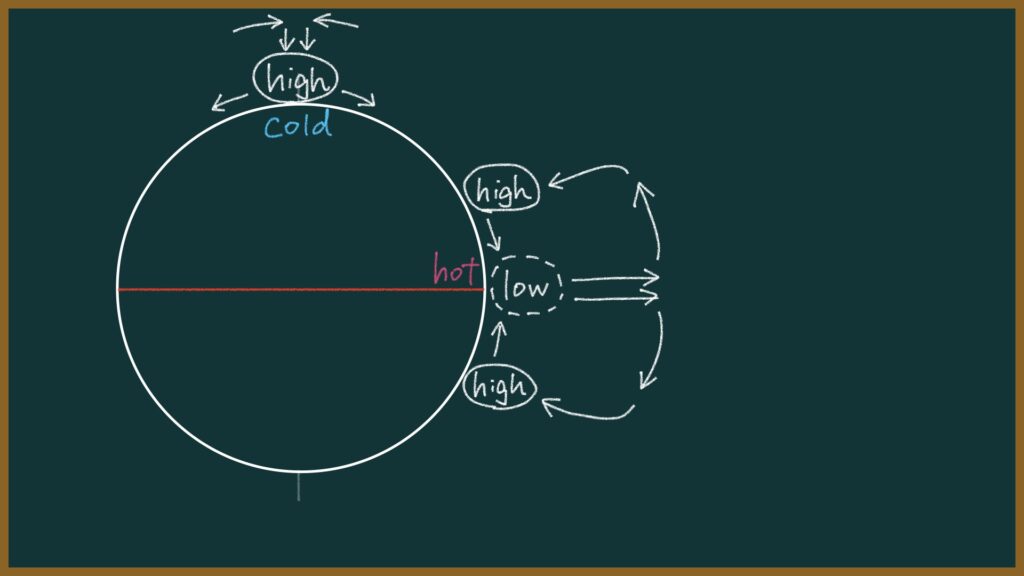

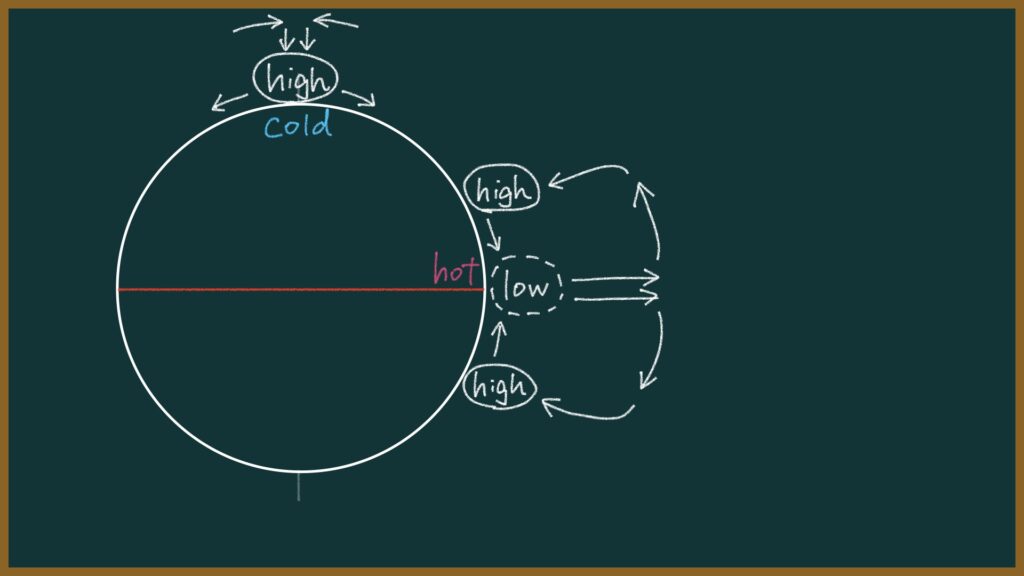

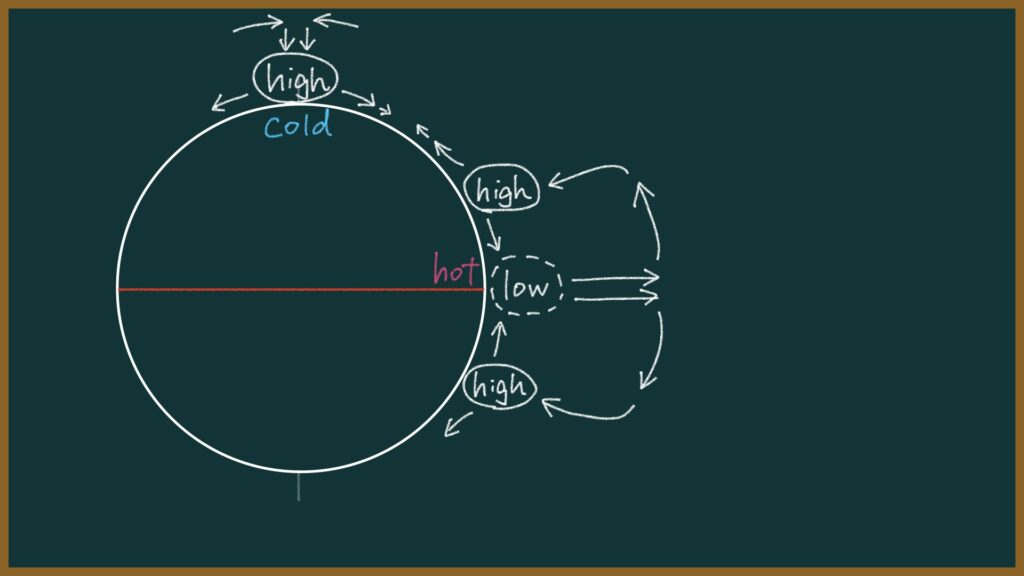

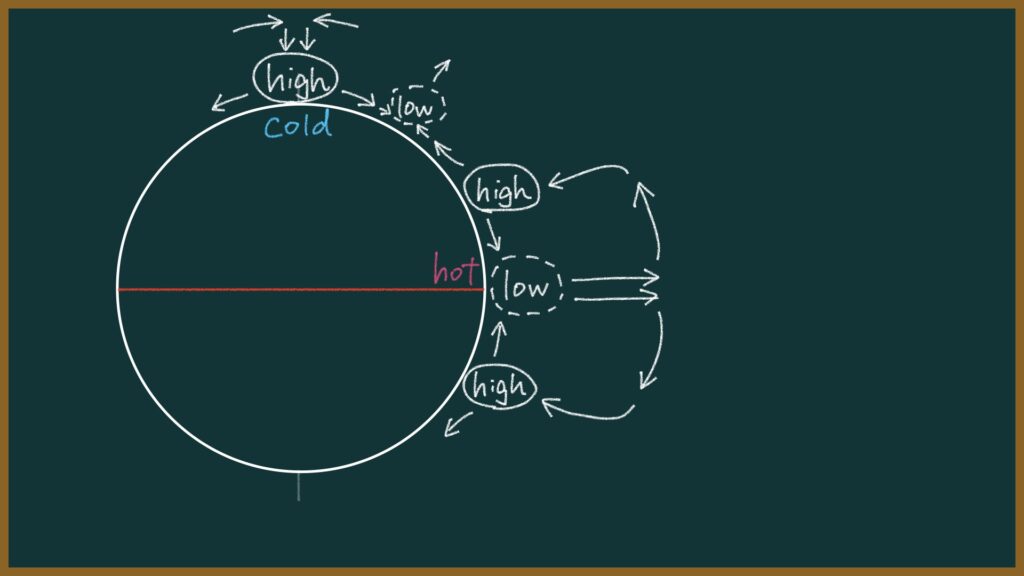

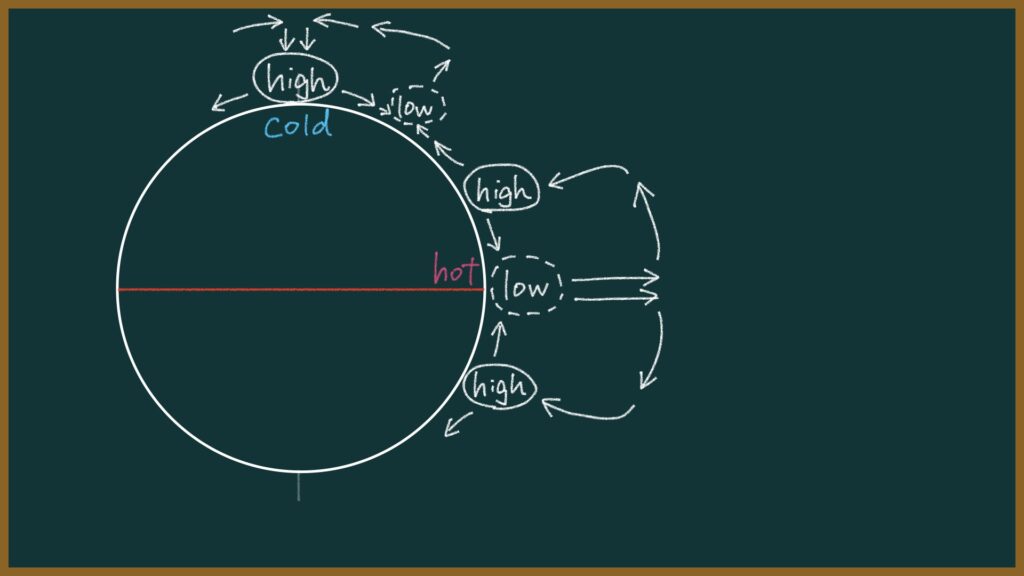

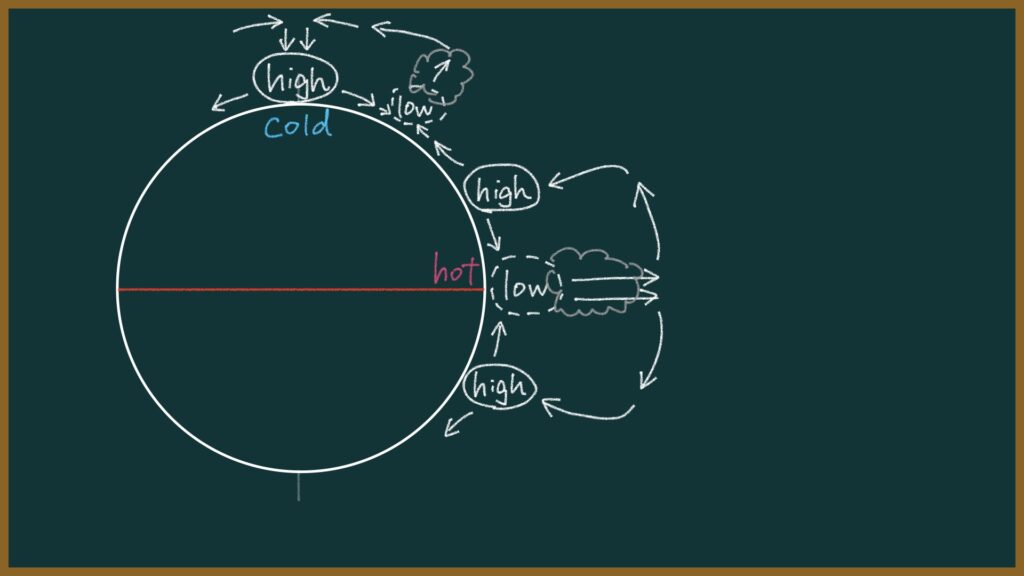

以上のような空気の大きな動きが、赤道付近と北極・南極付近で起きている。

地球は球体なので、大きな空気の動きが生まれる

地球は球体なので、太陽の光が当たる角度が地域によって違う。そのため、赤道付近は強く温まり、北極や南極付近は全然温まらない。

この極端な気温の高低が、地球規模の2つ(北半球と南半球を合わせると4つ)の大きな空気の動きを生み出している(=大気の循環)。

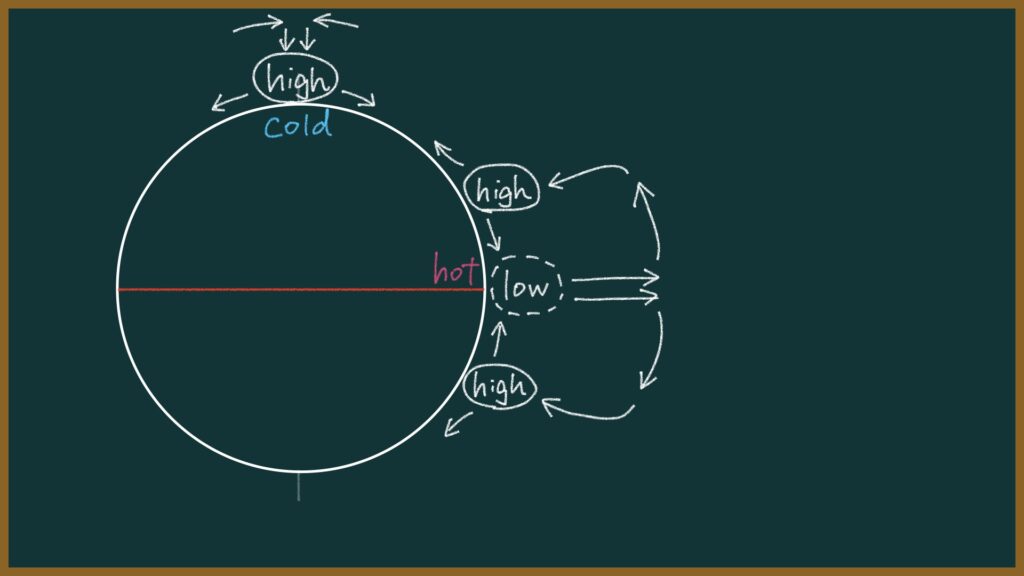

しかし、赤道付近で上昇した空気は、上空で北極・南極付近まで移動するわけではない。北極・南極付近までたどり着く前に冷えて重くなり、下降してしまう(北緯30度・南緯30度付近で)。すると、空気は地表まで下降した後に横方向に吹くことになる。

赤道の方に移動する空気は、赤道付近で温まって再び上昇することになる。

が、問題は北極・南極方向に移動する空気。北極・南極付近で冷えて下降し、地表で横方向に移動してきた空気といずれ衝突することになる。

こうして衝突した地点で上昇気流が起きる。(北緯60度・南緯60度付近で)

上昇した空気は、上空へと上昇していく途中でどんどん冷えていき、いずれ周りの空気と同じくらいの温度(=密度)になる。周りと同じくらいの重さになったら、浮かぶ力がなくなってしまう。

この結果、空気はそれ以上は上昇できなくなる。本来ならここで空気の動きは止まるはずだが、、、

下からは次々に新しい温かい空気が上昇してくる。この押し上げによって、上にとどまっていた空気は横方向へと押し流される。

こうして、地球全体には、北半球・南半球それぞれに(理論上は)3つの大きな空気の流れが存在することになる。

※実際は、真ん中の空気の流れはキレイには起こらない。

→なぜ偏西風は、貿易風のように地表では安定して吹かないのか?

- 「3つの大きな空気の流れ」の名前

-

3つの大気の循環には名前がついている。

- 極循環(緯度60度〜極)

- フェレル循環(緯度30度〜60度)

- ハドレー循環(赤道〜緯度30度)

この大気の循環により、赤道から北極・南極にかけて4つの気圧帯が生まれる。

極高圧帯 約90度(極)付近に存在。冷たい空気が下降、乾燥していてとても寒い。 ↙️極東風

亜寒帯低圧帯(高緯度低圧帯) 約60度付近に存在。暖気と寒気がぶつかり、上昇気流・低気圧が発達。 ↗️偏西風

亜熱帯高圧帯(中緯度高圧帯) 約30度付近に存在。下降気流で乾燥、砂漠が多い(サハラなど)。 ↙️貿易風

赤道低圧帯 0度(赤道)付近に存在。上昇気流が強く、雨が多い(スコールなど)。

- あるあるな疑問「なぜ緯度60度付近で上昇気流が起きるの?暑くないのに・・・」

-

たしかに北緯60度は、赤道付近みたいに太陽光が強くて温まる地域ではない。それなのに上昇気流が生じるのはなぜか?

答えのカギは「冷たい空気と温かい空気のぶつかり合い」にある。

北緯60度付近では、

- 北からやってくる冷たくて重い空気

- 南からやってくる温かくて軽い空気

がぶつかる。すると、軽い空気(南からの暖気)は重い空気(北からの寒気)に押されて上にのぼることになる。

これが北緯60度付近に上昇気流ができる理由!

つまり、北緯60度の上昇気流は「地面があたたかいから」ではなく、「南からの暖かい空気が北からの冷たい空気にぶつかって、持ち上げられる」ことで起きている。

「赤道付近での循環」(=ハドレー循環)と「北極・南極付近での循環」(=極循環)がまず起こる

→それにつられて「緯度60度付近での循環」(=フェレル循環)が起きる、という関係。

空気の流れがわかったところで、次は雨について!

空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含んでいられる

空気には「どれだけ水蒸気を含んでいられるか」という限界がある。(飽和水蒸気量)

この限界は、空気が温かいほど高く、温度が冷たいほど低くなる。

つまり、

- 温かい空気の方がたくさんの水蒸気を含むことができ、

- たくさんの水蒸気を含んでいた温かい空気が冷やされると、「もうこれ以上は水蒸気を持てないよ〜!」ってなって、余った水蒸気が水の粒(雲や雨粒)になって出てくる

ということ。

温かい空気が上昇すると、冷えて雨が降る

空気は温められて軽くなると上にのぼっていく。空気は上昇していく途中でどんどん冷えていき、「もうこれ以上は水蒸気を持てないよ〜!」ってなって、余った水蒸気が水の粒(雲や雨粒)になって出てくる。

つまり、上昇気流が生じて気圧が低くなる場所では雨が降りやすい。

逆に、空気は冷やされて重くなると下にたまっていく。空気は下降していく途中でどんどん温まっていき、水蒸気をより多く含めるようになる。「もうこれ以上は水蒸気を持てないよ〜!」という状態にはなりにくいため、雲や雨が生まれにくい。

つまり、下降気流が生じて気圧が高くなる場所では雨が降りにくい。

以上が全体像。このようにして、地域ごとに気温や降水量の違い=気候の違いが生まれる。

ここまでの話だけだと、「同じ緯度なら、同じような気候になりそう」と思うかもしれないが、実際はそうではない…!

なぜなら、

- 地球は傾いた状態で自転しつつ、太陽の周りを周っていて、

- 大きな海や大陸が均等に並んでいるわけではなく、

- さらに陸地の標高にもさまざまな違いがある

から…!